字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2005/10/07 14:21:27瀏覽7015|回應1|推薦11 | |

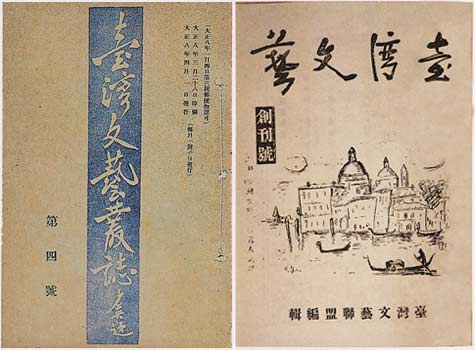

作者簡介: 水蔭萍(南潤) 本名:楊熾昌 出生: 出生地:台南市人 經歷: (1)楊熾昌赴日求學,原本打算進入九州佐賀高等學校文科丙組(法文組),結果落榜了。後來就插班考入東京「文化學院」就讀。二十一歲出版了第一本詩集《熱帶魚》﹔翌年,他把詩稿寄回台南,出版《樹蘭》。 (2)一九三四年(民國二十三年),因父喪輟學返台,任「台南新報」文藝欄編輯。在新報工作的期間,他大力提倡新詩,倡導「超現實主義」。就在這一年裡,他又出版了一本短篇小說集《貿易風》。 (3)一九三三年創辦了「風車」詩刊,並訂發行宗旨為:「主張主知的『現代詩』的敘情,以及詩必須超越時間、空間、思想是大地的飛躍。」 (4)一九三八年,楊熾昌出版小說集《薔薇的皮膚》。 (5)戰後,台灣光復一九七九年(民國六十六年)出版個人的第三本詩集《燃燒的臉頰》。「所謂情懷,應該就是以知、情、意去觸摸世界的一種感覺,……假使一個文學工作者不能突破情懷的瓶頸,他的作品必定是浮乏雜陳,不耐久看。」 ─資料取自一中142期校刊 福爾摩沙島影[1](節錄) 街樹 沒影子的植物的擺設就放在緋紅的墊上吧。 島上的少女們 在半開的門後消瘦的少女依然站在幻影中…… ─1933 【作品賞析】 楊熾昌先生於1933~1939六年發表的詩作,深受當時日本文壇[2]春山行夫與[3]西拹順三郎所影響(《穀物的祭禮》此詩集深受西拹的理論),而日本俳句的形式[4]在 花粉和嘴唇[7] 房間的空氣井底一樣沉甸甸的 -1934 【作品賞析】 這部作品與 秋之歌[13]

嚅囁、而又嘆息 雲的哀嘆喲,沉落 在葉上、石上,依靠著、倦怠著 閃爍著、星呵消失吧 些許的、生命呀,滋潤著。 【作品賞析】 「嚅囁/嘆息/哀嘆喲/沉落/消失吧」嘆辭的用法,擬人的成為聲音,想像扎實的刻印在腦海;「葉上/石上/依靠/倦怠/閃爍/」視覺搭配著情感的觸覺成為一種思考的美,最重要的擁有長吁短嘆的風貌,落筆的用字「些許的/生命呀/滋潤著」隱含著流動細微的生機。巧妙的留下秋的生命跡象,衍展秋的魅惑性[14]。 自畫像[15] 在毀壞 狄俄尼索斯[16]笑著! ─1979 【作品賞析】 「毀壞/風化」暗喻著台南(城市)逐漸崩解中,「和平的早晨/幽冥的世界」相對映照著外在的景與內在的情,錯落成對比的現象。「今天/生命的/閃爍裡/人走著」在生命存有的當下,有著幸與不幸,即使如此還是得走,即便是死亡。選擇情感的生活,有如希臘神話的酒神,可以是頹廢、荒誕、自我的存在,「我依舊是我」的精神存在這樣的污泥,或是說多數相同的人性之中。 參考書目 1葉笛漢譯、呂興昌編訂、楊熾昌原著:《水蔭萍作品集》,台南:台南市立文化中心,1995。 2楊熾昌:〈殘燭的火焰──回憶燒掉的作品及和女性的羅曼史〉,《水蔭萍作品集》,1995第240~242頁。 3劉紀蕙:〈前衛的推離與淨化〉,周英雄˙劉紀蕙編《書寫台灣》,台北:麥田出版社2000年出版,第142頁。 4葉笛:《台灣現代詩史論》-<日據時代台灣詩壇的超現實主義>,1996年文訊初版第21~24頁。 5林佩芬:《水蔭萍作品集》-,頁〈永不停息的風車──訪 6劉紀蕙:〈變異之惡的必要──楊熾昌的「異常為」書寫〉,劉紀蕙:《孤兒˙女神˙負面書寫──文化符號的徵狀式閱讀》,台北:立緒文化公司,2000年,第206~220頁。 7羊子喬:〈超現實主義的提倡者──訪楊熾昌談文學之旅〉,《水蔭萍作品集》,第283~284頁。原載《台灣文藝》102期,1986年9月。 8馬悅然、奚密、向陽主編:二十世紀台灣詩選。台北市:2001年麥田出版。 參考網站: 1台灣新詩美學http://www.nssh.tpc.edu.tw/china/hsiao/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%96%B0%E8%A9%A9%E7%BE%8E%E5%AD%B8.htm 2台灣文學比較研究 http://www.srcs.nctu.edu.tw/joyceliu/TaiwanLit/taiwanlithome.htm 3台灣文學研究工作室 http://www.ncku.edu.tw/~taiwan/taioan 4黑子【水蔭萍詩中的女性意象】 http://blog.yam.com/huginx/archives/24181.html 5黑子:詩人在唱 貓的憂鬱──水蔭萍《燃燒的臉頰》 http://blog.yam.com/huginx/archives/24170.html 6. 李桂芳:詞性與構圖-水蔭萍詩中的超現實連結 http://www.complit.fju.edu.tw/discusstion/group3/messages/54.html 寫於2005.10.06

[1]楊熾昌:〈福爾摩沙島影〉、〈花粉和嘴唇〉、〈秋之歌〉原收於《紙魚》。 後收於葉笛漢譯、呂興昌編訂、楊熾昌原著:《水蔭萍作品集》,台南:台南市立文化中心,1995。 [2]《詩與詩論》一九二八年創刊,春山行夫發表了幾篇有關「詩的形式和方法論」優異的詩論,並與萩原朔太郎掀起論戰。春山行夫的詩論中,他認為「自由詩為要成為詩而死滅,就因為不是散文的緣故」,又說:『詩人就是追求某種自己都不明白的東西的人,聽到不明白的東西這件事,決非詩人的恥辱。』 [3][3]引用楊熾昌先生的評論《西拹順三郎的世界-關於詩集《AMBARVALIA》》:《有圈的世界》的論文裡,西協在序裡如此寫著:『我在那裡看出他避免把思考的構成變成理論性,而從繪畫性來看,我認為很美。同時那詩的響簧似的風格中笑著的〈牧人之笑〉是極為人性的。』 詩集《AMBARVALIA》是依靠作為對古希臘和羅馬的世界擁有興趣的土人世界、又可愛又透徹的感性所構築的詩世界在笑著。更進一步,它也在處理了近代世界文學的片斷的意義上,這本詩集帶有人類學的角度。發表於一九三二年。 [4] 「俳句」是日本傳統詩歌的一種形式,起源於一種卅一音節的短歌(也就是小詩)的前三行。也就是由排列成三個短行的五、七、五共十七個音節組成,其中會嵌上一個與季節相關的字詞,並且不強調韻腳,也不設下隱喻。這種文體的題材最初以不涉入主觀的方式寫景、寫大自然,作者以清新簡潔的文字,試圖讓讀者從對一個季節的聯想進而引發一種弦外之音的情感反應。引用於《短詩異國情》-〈網路俳句熱〉文/須文蔚 網址http://dcc.ndhu.edu.tw/trans/poem/paper/36.html [5][5] 超現實主義:1920~1930年由達達1920-30年間由達達衍生出 ,反對既定的藝術觀念,主要思想依據為弗洛伊德的潛意識學說。透過作品呈顯無意識的世界,用奇幻的宇宙取代現實,創造出超越現實的。影響力在各國引起熱烈迴響。特別在美國,超現實主義的自動性技巧直接剌激「抽象的表現主義」發生。代表人物:阿普、米羅、夏卡爾… 弗洛伊德的潛意識學說:人們的真正思想,人的真正面目是隱藏在潛意識及夢裡的。他以為要真正瞭解一個人,就必須先瞭解他的夢。引用曾長生《超現實主義藝術》2000年淑馨出版社。 菲利普˙奧杜安:《超現實主義者》瑟伊出版社1973年第15頁。 引自程曉嵐:〈超現實主義述評〉,《未來主義˙超現實主義˙魔幻現實主義》台北淑馨出版1993 年第83頁。 [6] 引用林淇瀁先生:《長廊與地圖》-〈台灣新詩風潮的溯源與鳥瞰〉中外文學第28卷第1期1996年6月第77頁 [7]楊熾昌:〈花粉與嘴唇〉(詩),《水蔭萍作品集》,第100頁。 [8]楊熾昌:〈尼姑〉,《水蔭萍作品集》,第57~58頁。 [9]楊熾昌:〈茉莉花〉,《水蔭萍作品集》,第58~59頁。 [10]楊熾昌:〈無花果〉,《水蔭萍作品集》,第61~62頁。 [11]楊熾昌:〈青白色的鐘樓〉,《水蔭萍作品集》,第65~67頁。 [12]採用「散文詩」的形式,顯示作者有藉形式以另立文類的企圖:「從散文詩中故事的幻影、重疊的形象和暗喻,帶著愉悅的音響,煞像披靡於什麼涼風的夢似地搖曳著。我一閉上眼就在眼瞼底下感到明亮的水在蕩漾,從無意識裡初醒,本能的衝動先被變成鮮麗的圖型,又回歸無意識。我的內部永遠楊熾昌:殘留著為透明的火焰所燒成的傷痕,年輕的皮膚被太陽炙焦,於是乎沉入健康的睡眠。」引用楊熾昌:《燃燒的臉頰》〈後記〉,《水蔭萍作品集》,第219頁。 |

|

| ( 創作|文學賞析 ) |