字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2009/05/01 10:13:25瀏覽1651|回應0|推薦2 | |

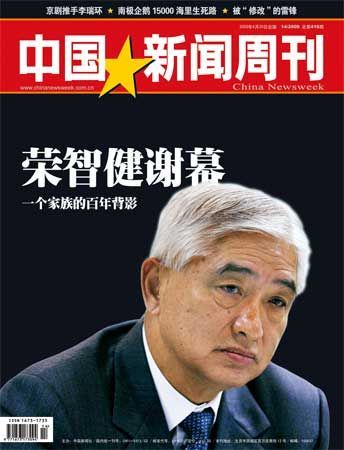

2009年4月8日,香港最知名的商人之一、榮氏家族的第三代傳人榮智健辭去中信泰富董事長一職。榮氏家族的榮耀沈浮,已然成為中國民族工商業發展軌跡的重要部分。 一個家族的百年背影 2009年4月8日,香港最知名的商人之一、榮氏家族的第三代傳人榮智健辭去中信泰富董事長一職。而在5天前,作為對中信泰富涉嫌虛假陳述和串謀欺詐行為調查的一部分,香港警方搜查了該公司總部。 榮智健及其所代表的榮氏家族的命運,一直被公眾高度關註。曾經的中國式民族工商業與政治之間的廣泛聯系,不但給榮智健這位資本運作的長袖善舞者提供了遠較他人華麗的舞臺,也提供了他個人成長的非凡際遇。榮智健黯然謝幕,但榮家的故事顯然遠未結束。榮氏家族的榮耀沈浮,已然成為中國民族工商業發展軌跡的重要部分。 2009年4月8日,銜玉而生、商場戎馬半生的榮智健,無奈地選擇了“退位讓賢”,辭去香港中信泰富有限公司(下稱中信泰富)董事長及主席職位。當天下午6時15 分,67歲的榮智健乘坐一輛灰白色私家車,從香港金鐘中信大廈駛出,坐在車上的榮智健神情疲憊,滿頭白發映襯得臉色黯然。 中信泰富大股東中國中信集團公司(下稱中信集團)新聞發言人冀峰當天發給《中國新聞周刊》的傳真顯示:“中信泰富召開董事會,同意榮智健先生辭去中信泰富董事長的請求,同意中信集團副董事長兼總經理常振明先生接任中信泰富董事長兼總經理。” 從去年9月中信泰富投資外匯衍生品巨虧以來,中小股東要求榮智健辭職的聲音此起彼伏。而截至3月25日,中信泰富香港舉行的業績發布會上,榮智健仍坦言,“ 目前仍沒有考慮過退休問題。”而該公司的業績顯示,中信泰富在2008年凈虧127億港元,總負債與2007年同比翻番。 事情的急劇轉機發生在4月3日。3日9時左右,20多名香港警方商罪科探員到達中信泰富集團,搜查了中信泰富高層人員的辦公室,並帶走多箱檔案及電腦等證物。 “ 香港警方的高調介入,使榮智健辭職一事最終提上日程。其實在投資巨虧爆出後,榮智健就應該選擇安全降落,而不是像今天這樣被動辭職。”一位接近中信集團高層的人士對《中國新聞周刊》記者說。她並且認為,中信泰富是中信集團香港分公司,並非榮家個人的公司,投資巨虧給其他股東帶來了損失,作為中信泰富集團董事長的榮智健必須對此負責。 此次由在中信集團位高權重的常振明坐鎮中信泰富,香港市場反應良好。4月3日在香港警方介入調查後停牌的中信泰富股票,在4月9日復牌當日從9.47港元迅速回升至10.62港元,全日升幅為10%以上。 被迫“硬著陸” 擁有兩萬九千名員工的中信泰富,在香港是一個無人小覷的商業王國。香港市場上戲稱之為“紫籌股”,意即中信集團作為大股東,等於在這支香港藍籌股上加了一層紅色。 而自去年10月20日中信泰富曝出炒澳元巨虧的消息後,市場對榮智健的去留開始關註。中信泰富財務董事張立憲及財務總監周誌賢立即引咎辭職。作為財務部主管的榮智健之女榮明方,被降職減薪。 中信泰富在10月20日發表的公告中稱,為對沖澳元升值風險,鎖定公司在澳洲鐵礦項目的開支成本,中信泰富與香港的銀行簽訂了四份杠桿式外匯買賣合同,其中三份涉及澳元,最大交易金額為94.4億澳元。而令中信泰富損失最為慘重的,就是其中一份澳元外匯合約。按照合約內容,中信泰富每月以0.87:1的固定價格用美元換澳元,合約在2010年10月期滿。 由於澳元在2008年下半年大幅貶值,一度跌至0.6:1美元左右,導致中信泰富損失嚴重。中信泰富在12月2日的公告股東通函顯示,由於澳元的進一步走低,中信泰富外匯衍生合約虧損總額已擴大至12月2日的186億港元。 香港政府多部門對中信泰富的調查也由此展開。去年10月,香港證監會對中信泰富展開調查;12月中旬,香港警方商業犯罪調查科也介入調查,但當時中信泰富相關內部人士並不認為公司高層會被刑事起訴。今年1月17日,調查再次升級,香港證監會開始調查包括榮智健在內的中信泰富17位董事。 4月3日,香港警方商罪科高調突襲中信泰富總部,對中信泰富影響巨大。當日9時許,中信泰富職員剛剛上班,警方商業罪案調查科多位警員就搜查了中信泰富高層人員的辦公室,警方逗留一小時之後,運走大批文件。 中信泰富內部的工作氣氛此後更顯緊張。員工接到內部通知,稱不排除香港警方進入員工寓所搜查,並呼籲集團員工與香港警方合作。隨即,4月7日上午,中信集團董事長孔丹和副董事長兼總經理常振明來到香港中信大廈。 中信泰富員工已經對高層的人事變動有了心理準備。不過,當這一天到來時,個別女職員仍然禁不住飲泣,氣氛傷感。 4月8日下午2時半,與榮智健一同辭職的董事總經理範鴻齡逐一跟員工握手道別,榮智健並沒有出現。公司高層表示,常振明上任後,暫不裁員、不減薪。 此時,即將公布重大人事變動的香港金鐘中信大廈門口,擠滿了記者。據在場的一位記者對《中國新聞周刊》表示,榮智健的車子離開大廈一段距離後,榮智健回頭深看了一眼他為之奮鬥了20載的中信泰富總部。這一刻的心情,別人也許無法體會。 顯然,一個屬於榮智健的中信泰富時代已成過去。4月8日,榮智健在辭職函上這樣寫道:“商業罪案調查科根據搜查令要公司及董事提供資料,在社會上產生了很大影響。面對這個現實,本人覺得退位讓賢,對公司最為有利。” 4 月3日,中信泰富在停牌公告中明確表示:香港警務處商業罪案調查科要求中信泰富及其董事就2007年和2008年簽訂的外匯合約,以及從2007年7月1 日至2009年3月16日期間發布的公告提供詳細資料,以調查中信泰富是否存在“公司董事做出虛假陳述”,或者“串謀欺詐”的違規行為。 “外匯衍生品巨虧事件後,市場已經對中信泰富管理層非常失望。警方的調查,更使投資者擔心,該公司會否無法持續經營。”國泰君安香港公司分析師羅雷(KEVIN)對《中國新聞周刊》表示。 直接因襲英美法系的香港證監會,對信息披露的要求極為嚴格。香港《證券及期貨條例》第298條規定,“披露虛假或具誤導性的資料為刑事罪行,經循公訴程序定罪,最多可處罰款1000萬元及監禁10年。” 時任中信泰富主席的榮智健在去年10月20日召開的記者會上曾表示,早在2008年9月7日,公司已察覺外匯合約會“帶來潛在風險”。但9月12日,在中信泰富下發的有關子公司大昌行的股東通函中,卻表示“就董事所知,本集團自2007年12月31日以來的財務及交易狀況概無出現任何重大不利變動。” 《中國新聞周刊》聯系多位香港業界人士認為,香港警方商罪科的高調調查表明,警方已掌握中信泰富高層觸犯刑律的確鑿證據。而榮智健本人,可能在半年或者更長時間裏,需要不斷接受警方的問訊。顯然,這對中信泰富無疑是致命的打擊。因此中信集團及時對中信泰富進行人事調整,實屬必要。 中信泰富曾經是上個世紀末中資企業在香港的一個重要平臺。中信集團發給《中國新聞周刊》的傳真也表示,“今後中信集團將充分利用中信泰富作為中信集團非金融業務的優勢,提振投資者對中信泰富健康發展的長期信心”。 但對今後中信集團全面接手中信泰富後,將有怎樣的發展計劃,冀峰並沒有透露。 “去榮智健化”難題 中信泰富是一家綜合性的實業公司,其前身為泰富發展有限公司(下稱泰富發展)。事實上,說中信泰富是榮智健一手打造的一個公司,並不為過。 1979 年10月,榮智健的父親榮毅仁創辦了中國國際信托有限公司(後來的中信集團),中信集團在香港的分公司中國國際信托(香港集團)有限公司(下稱中信香港) 也同步建立。1987年,已經在香港奮鬥8年,並賺得第一桶金的榮智健正式加入中信香港,出任副董事長兼總經理。 榮智健任職之後,首先向中信集團要求人事和經營的決策權。在得到中信集團的許可之後,中信香港從此正式步入榮智健時代。1990年,中信香港收購泰富發展 49%的權益並註入若幹資產,其中包括港龍航空38.3%的權益,榮智健本人也成為泰富發展的董事。第二年,泰富發展更名為“中信泰富有限公司”,意即後來的中信泰富。 中信香港一直把中信泰富視為大陸的一個融資窗口戰略性資產的收購平臺。憑此背景,中信富泰的商業帝國版圖,在1990年至今的不到20年間,已經從房地產、貿易延伸到隧道、民航、水廠、發電、公路等戰略資產範圍。 榮智健本人在“中信泰富”的股份,也經歷了顯著變化。1996年,中信集團配售3.3億股中信泰富股票給以榮智健為首的管理層,榮智健持股上升到3.8億股,成為僅次於中信集團的第二大股東。榮智健本人也藉此三次榮登《福布斯》中國富豪榜榜首。 對於榮智健在中信泰富發展過程中的作用,中信集團也做出了高度評價。在4月8日的聲明中,中信集團表示,“中信集團對榮智健先生為中信泰富公司的創建、成長多年來的辛勤操勞作出的重要貢獻,表示衷心感謝。” 然而,此次榮智健辭去中信泰富之職,也為中信集團全力介入中信泰富創造了機會。“20余年來,榮智健已經把中信泰富經營成一個獨立王國。”一位在中信集團工作十余年的管理中層對《中國新聞周刊》記者說。對於中信集團而言,顯然更希望,作為融資窗口的中信泰富,對中信集團能更透明、更親近一些。 其實,榮智健以67歲之齡仍任職中信泰富主席,已經破了中信集團60歲退休的人事規定。去年10月,中信泰富爆出投資澳元巨虧155億港元消息後,中小投資者紛紛給予榮智健以辭職壓力。而中信集團內部部分高層也認為,應該立即令榮智健辭職。但礙於榮智健本人的家族背景,中信高層對此事一直猶豫不決。 但事情的演變之劇烈,已經由不得中信集團從容做出決策。中信泰富傳出巨虧之後,股價從9月初的27.3港元跌至10月24日的5.06港元,跌幅為82%。股價風雨飄搖,救市如救火。無奈之下,12月中旬,中信集團一次性註資中信泰富15億美元,約合116億港元,以期平抑市場悲觀情緒。 此次註資後,中信集團在中信泰富的持股比例,由29%增至57%。榮智健本人持有的中信泰富股份,則由19%下降為11.5%。按現在中信泰富10港元左右市價估算有40億港幣。 “去年年底,榮智健如果自己請辭,不僅可以保留榮家在中信泰富第二大股東的位置,還可以選定接班人,為子女在中信泰富的前途留一條道路。”前述接近中信高層的人士表示。 榮智健的長女榮明方,目前是中信泰富集團財務部的董事、中信泰富信息科技有限公司副主席,同時兼任香港東區海底隧道公司董事。長子榮明傑,目前擔任中信泰富公司董事,以及中信泰富(中國)投資有限公司等多家企業的董事。 但榮智健並沒有選擇退卻。分析人士認為,榮智健此舉,也令其子女在中信泰富的未來難料。 榮智健曾在一次接受香港鳳凰衛視采訪時抱屈說道:“中信香港我經營到了今天,你要問我,我也可以講,我問心無愧。中信香港集團成立以後,總公司調撥給我們3000萬美元(當時約20億港元)的開辦費,這3000萬美元我早就還了,我還交給了總公司110億港幣現金。” 但中信泰富受益於中信集團,卻是不爭的事實。1998年,中信泰富因過度擴張又正逢亞洲金融危機,中信集團以10億計的港元出手,幫助中信泰富渡過難關。 2008年年底澳元巨虧之後,中信集團又以116億港元註資幫其脫險。據《中國新聞周刊》了解,中信集團內部,甚至為此紛爭很大。有些管理者認為,應該先讓榮智健退位,再註資也不遲。 4月11日上午,國務院總理溫家寶在泰國帕塔亞向港澳記者表示:“中信泰富發生的問題,要根據香港特別行政區的法律和金融監管的法規來進行處理,內地和其他各個方面都不要幹預。” 中信泰富與中信資源整合 據《中國新聞周刊》了解,中信集團除了調派中信集團副董事長兼總經理常振明接管中信泰富外,還派了數名中信集團高層進駐中信泰富,準備逐步接掌管理層。 3月25日,在香港舉行的業績發布會上,中信泰富宣布委任兩名非執行董事張極井和居偉民,前者為中信集團公司董事、總經理助理及戰略與計劃部主任;後者為中信集團董事及財務總監,同時也是中信信托有限責任公司董事長,中信證券、中信銀行等公司的非執行董事。 現年52歲的常振明,是商界罕見的7段圍棋高手,國內著名棋手劉小光評價常振明下的是“聰明棋”,思維靈活,手段很多。 2001 年,常振明曾成功拯救中信嘉華銀行。2000年,中信集團嘉華銀行原董事長金德琴因貪汙受賄,挪用巨額公款,被判處無期徒刑,中信嘉華銀行瀕臨破產。2001年,常振明臨危受命接掌嘉華總裁一職。上任後,常振明采取了一系列大刀闊斧的動作。2001年11月,斥資42億元收購華人銀行,到2002年上半年,中信嘉華的凈利潤增長了22.6%。中信嘉華銀行從此起死回生。 但這一次拯救中信泰富,困難似乎不小。常振明上任之後,曾公開表示要與媒體界朋友茶話共敘,但近日,他突然稱“很疲憊”而不能履約。 長期關註中信泰富的羅雷(KEVIN)介紹,中信泰富目前的市場處境極為困難。中信泰富在2008年凈虧127億港元之後,今明兩年還分別有93億元及56億元的債務將到期。而截至2008年底,中信泰富的凈負債權益比率達到了71%,高於50%的警戒線。 此前,中信泰富所投資的西澳鐵礦項目,因資金匱乏被迫停期一年;在航空業整體虧損的狀況下,中信泰富持有近18%股份的國泰航空也很難盈利;此外,中信泰富的商業地產項目主要集中在長三角地區,而現在中國的房地產市場整體前景不甚明朗,其在上海接手多個大型綜合性商業項目,僅陸家嘴新金融區這一個項目,總投資就高達219億元左右。 “今明兩年,中信泰富還債壓力很大,短期估值低於內在價值。中信泰富主業繁雜,現在如果做減法,長期前景才會被業界持續看好。” 羅雷(KEVIN)如此建議。 困難情況之下,只有鋼鐵似乎還一枝獨秀。中信泰富曾先後收購了內地三家特鋼企業,是國內特鋼的龍頭。2008年全年特種鋼業務凈利潤大幅提升68%,盈利達 28.44億港元,成為對中信泰富利潤貢獻最大的業務。西澳鐵礦建成後,一年能開采2700萬噸鋼材,將成為中信泰富盈利的另一個增長點。 因此,多位業界人士估計,常振明可能以特鋼、鐵礦等作為中信泰富重點發展業務,出售國泰航空、香港東西兩隧道、澳門電訊等股份。 更有可能的是將中信泰富與中信集團重合的業務進行全面整合。常振明對此態度已經明朗:“中信泰富這個公司是好的,中信泰富資源整合很有前景。以前中信集團有些公司和中信泰富有競爭關系,以前只是持股29%的股東,但現在我們是大股東了,不僅要避免競爭,還要進行整合。” 從競爭到整合,兩字之差卻走過了整整20年,“分久必合”的中信泰富,在2009年迎來一個別樣的春天。 多面榮智健 “之所以還把榮家與中信等同在一起,是人們還留戀這種家族傳奇。而對於企業來說,榮智健的離去是一種必然。如今依靠頭面人物來為大企業牽頭的時代早已結束了” 本刊記者/孫冉 孫春艷 4月8日晚,辭職後的榮智健黯然離開香港中信大廈。這也意味著中信泰富“榮智健時代”的謝幕。而此前,榮智健曾數次向公眾表示,他從未考慮過退休。 身為榮氏家族的第三代傳人,榮智健的性格並不像父親榮毅仁那麽低調平和。榮毅仁曾手書示子,望他能“隱忍”。但榮智健顯現在世人面前的,卻更多是“另”一面。 少年榮智健沈浮 榮智健1942年生於上海,那時榮家正處於內憂外困的艱難時期。 太平洋戰爭一爆發,日軍開進租界,榮氏企業紛紛被日軍接管,榮家上下焦頭爛額。 4年後,日本人離開上海,本以為自此天下太平的榮家又遭不測,榮智健的爺爺榮德生被人綁架了34天,榮家前後支付100多萬美元後才息事寧人。 1949年解放前夕,許多民族資本家商人舉家離開大陸。除了榮德生與榮毅仁父子,榮家人幾乎都跑光了。近的去香港、臺灣,最遠的到了美國和巴西。 但外面世界的變化,並不影響榮智健在大宅子裏衣食無憂地長大。 《榮智健傳》中引述榮智健的描述:“我家在上海的大房子是私產,家裏有多個傭人和中西菜廚師。父親出入乘坐別克,後來換了一輛奔馳300。連國外的親戚都羨慕我家的生活,因為比他們還要優越。” 1952年,10歲的榮智健第一次開車,開的是父親送給他的一輛紅色皮座的英國singer敞篷跑車。 1957年,父親榮毅仁在公私合營運動中率先接受改造,並得到當時上海市長陳毅的支持,當上了上海市副市長。此時,雖然已經完成了公私合營,但榮智健感覺家中的生活標準並沒有改變。 1959年,榮智健考上天津大學電機工程系,離家北上。上學期間,他經常請同學下館子吃排骨。而當時的大躍進運動正讓中國的社會經濟處於混亂中,吃排骨在當時可謂奢侈享受。 1966年,榮智健大學畢業後來到吉林省長白山水電站做技術員,所謂下基層鍛煉。不意文革突然爆發,榮毅仁被打倒,榮智健也因此被發配到更加偏遠的四川涼山龔嘴水電站。而做技術員的工作,就是擡路軌、背石頭。 離開了父親榮毅仁的庇護,青年時期的榮智健,過早體會了命運的沈浮。在四川涼山,榮智健一待6年。 這期間,年過半百的榮毅仁夫婦當過看門人,幹過重體力活。中間榮毅仁患了肝炎及眼底出血,由於耽誤了治療,造成左眼失明。 1971年,榮毅仁在周恩來的關照下,調回北京。榮智健也於隨後的1972年來到清華大學電機系,參與華北電力系統的穩定研究。幾年之後,榮智健意識到,他已錯過了科學研究的黃金年齡。 1978年,榮毅仁受國家之命,組建中信公司,意在向國際融資。幾乎就在同期,榮智健放棄了清華的研究職位和家人,獨自去香港闖蕩。 這次是榮智健本人主動選擇離開父親。但是,隨後榮智健卻發現,父子之間仍有千絲萬縷的聯系。 榮智健憑借父親榮毅仁在香港的一些既有財產,從600萬港幣起家。他最早與兩位親戚共同開了一家叫愛卡的電子廠,專門生產集成電路與電腦隨機存儲器,以出口到美國為主。雖然美國訂單節節上升,但榮智健很快發現,更大的市場應該在內地。 彼時,大陸正值改革開放初期,消費者從未見過如此物美價廉的電子用品,榮智健的產品成了暢銷品。愛卡越做越好,6年後,被一家美國公司fitelec公司以1200萬美元的高價收購。 榮智健出走美國創業,依然盯準電子產業,做起了電腦自動設計。1982年,榮智健在美國註冊了一家叫做加州自動設計的公司,卻把營銷的目光瞄向香港。此時,正是香港電腦業大啟蒙的時候。榮智健回到香港,遊走多方朋友,頻頻在港開辦各種研討會和展覽。港英當局都給他面子,“電腦化”迅速成了香港人的口頭禪,市場很快打開。兩年後,又有一家美國電腦設計硬件的Mentor Graphics 公司重金收購了他的公司,榮智健乘勢跳了出來。 短短幾年,榮智健的個人財產已經升至4800萬美元。 1986年,榮智健正式加入香港中信,出任總經理。 此時,榮智健已來港多年,早已不是那個初入商界的名門之後,他的一番資本運作成績,似乎是為了向外界證明,自己不僅僅只是榮毅仁的兒子。 “紫籌股”中信泰富崛起 進香港中信,榮智健只有兩個條件,“用人制度自主“和“相當的權利”,這實際是提給父親榮毅仁的。 條件一獲許可,榮智健一系列“收購香港”行動就大張旗鼓地展開。彼時,中英已經簽訂聯合聲明,‘97回歸乃遲早之事,香港內的英資和華資,都在迷茫地尋找出路。 榮智健第一戰就計劃把剛上市的國泰航空公司納入旗下,他看重的是香港作為進出口重鎮對運輸業的依賴。但是這一計劃遭到了香港中信董事局的否定,因為國泰航空屬於英國太古集團,是外資。 榮智健憑著“只要認準的事情,就一定堅持幹到底,絕不因故輕易放棄”的果敢幹練作風,直接北上去找了父親榮毅仁。在榮毅仁的支持下,國務院不僅完全同意他的計劃,還借給他8億的收購資金。 1987年1月,45歲的榮智健完成了自己的第一個收購案。香港中信一躍成為國泰航空第三大股東。 由此,似乎形成了榮智健日後做事的方式:只要香港中信不聽取他的意見,他就北上直接請奏,而結果,往往會出現戲劇性變化。 之後,榮智健的收購變得頻繁無比:1990年,收購港龍航空,成為第一大股東;1990年收購香港電訊,成為第二大股東。1991年,榮智健用鐵腕手段,以40億元資金收購了資產值70多億元的恒昌企業。 恒昌的這次收購,也充分顯示了“榮公子”善於交際、借力打力的斡旋本領。 榮智健向以高超的高爾夫球技而聞名香港華人圈。而全資收購恒昌行,也憑借了榮智健在高爾夫球場與李嘉誠的一次洽談。據說香港商界傳聞,榮智健收購恒昌之前,買下泰富並經過資本運作上市成功的過程,均受惠於李嘉誠的幫助和指導。 《榮智健傳》中提到,當某次高爾夫球場上榮智健與李嘉誠對桿時,有些開玩笑地說:“如果球進洞了,我就買下恒昌行。”身為榮毅仁好友的李嘉誠由此順水推舟、成人之美,主動出讓了恒昌的股份,並動員鄭裕彤等其余股東讓出股份,成就榮智健的收購。 通過一次次蛇吞象的收購舉措,榮智健時代中信富泰的商業帝國版圖遼闊,從房地產、貿易到隧道、再到民航、發電,包羅萬象。 很難說是不是因為榮智健特殊的政商身份,使其他商人給其禮遇。不僅李嘉誠、鄭裕彤、郭鶴年等代表華資的香港頂級富豪曾在關鍵時刻助他一臂之力,許多英資企業也頻頻向榮智健示好。 1990年,進入中信4年就讓其成功買殼上市的榮智健躊躇滿誌。他帶隊前往歐美日巡回推廣,想吸引更多的外資,卻遭到了冷遇。 《榮智健傳》中記載:外商大肆批評中信泰富乘“九七”過渡之便,在香港左買右賣。盡管中信泰富擁有旗下多家藍籌股公司的股權,但中信泰富本身沒有自己經營的生意,不可以作為長線投資的對象。 外商們的看法,或許能夠窺視到當時輿論的微妙。在香港,榮智健是風頭人物,人人欲想通過他打開一條通往內地的光明大道。 榮智健的長於斡旋,使得中信泰富走上了一條獨特的發展之路。“公私分明、公私混合、共同投資、共同發展,”中信泰富一直與大股東中信集團若即若離。但他開創的這種體制,卻讓中信泰富愈升愈快,成為一只“紫籌股”。 而榮智健最令人們意想不到的,是1996年,向中信集團董事長王軍提出分家請求。此時,父親榮毅仁已經成為了國家副主席。 當時中信集團內部高層,沒有人相信王軍會同意榮智健的請求。但結果以榮智健為首的中信泰富管理層獲得了25%的股權,而榮氏也一躍成為中信泰富第二大股東。 坊間廣為流傳的一種說法是:他巧妙地利用了1997年香港回歸的背景,表示放股管理層,可以體現中央對香港的靈活態度,展示一個認同世界規則的中國政府。 在對中信泰富實施管理層收購後的第二年,榮智健就遇上了亞洲金融危機。據悉,當時他就不得不求助於北京的中信集團,而中信集團也出手以10億計的港元幫助中信泰富渡過難關。 2002年開始,榮智健登上了中國首富的位置。這與他6年前的分股事件有著脫不開的關系。作為一個大型國企集團中的核心人物,能夠敢於冒出頭來做首富的,榮智健應是第一人,他由此頻頻進入公眾視野,張揚其個性。 “我決不想過清教徒式的生活” 作為家族第三代傳人的榮智健,與李嘉誠等富豪的勤儉不同,生活較為豪放。完全西化的行事作風,雖令香港人士對中資企業的觀感改變,但仍引來不少“揮金如土紈絝富豪”的議論。榮智健對此很不以為然。 《榮智健傳》援引了一段他的自述:“我決不想過清教徒式的生活”,他認為富裕之後依舊過苦行僧的生活,是一種偽君子。他喜歡過豪華生活,愛開豪車、住大屋、吃大餐。 個人生活喜好別人無從議論,不過榮智健“在商言商、不熱衷慈善”的形象,在香港人心中已經紮根。 在中信泰富爆出澳元巨虧事件前,榮智健在2005年也曾一度成為香港人關註的焦點。當時,他所參股的香港東區海底隧道和西區海底隧道不顧多方反對而堅決加價60%,引起香港民眾極大的反響。 據香港交通署及東、西隧道的資料顯示,香港東隧道在2005年5月1日加價後,收費從原來的8港元至45港元不等,猛增至13港元至75港元不等。這導致三條隧道中的紅隧,成為三條過海隧道中收費最便宜的一條,在多個香港機構團體向香港特區政府提出收回中信泰富隧道經營權未果的情況下,大量司機湧向紅隧,一度造成嚴重的交通堵塞事件。 榮智健辭職前後,也有不少香港立法會議員建議,特區政府應該趁機向榮智健討回東、西隧的經營權。 中信泰富炒匯巨虧之後,小股東們多要求榮智健和範鴻齡引咎辭職。香港部分議員,也紛紛要求廉政公署“打大老虎”。 榮智健近年來多次榮登福布斯和胡潤中國富豪榜榜首,但是,榮智健在中國富豪慈善榜上卻“默默無聞”。在2004年福布斯大陸富豪榜上,榮智健家族以控股中信泰富14.9億美元榮登榜首,約合人民幣120億元。他每一次被評為首富的同時,都會帶來一些港媒的指責,甚至有評價認為,假如評一個中國富豪奢侈榜,他還可以再奪一冠。 他的奢侈紀錄也被很多人津津樂道:比如,榮的座駕是日本皇室用的President,榮還擁有私人專機和私家森林;為滿足女兒出海暢泳的愛好,榮智健特意購買了價值逾千萬港元的新遊艇;在英格蘭的別墅原主人是英國前首相麥可米倫。 榮智健也是唯一一個會在周末帶著私人廚師到歐洲莊園享受生活的大陸富豪。他在英國倫敦的私人馬場裏,養著4匹分別名為“天演”“活力先生”“奔騰”和“昆侖”的冠軍級名馬。榮智健的愛駒,最喜歡吃的食物是薄荷糖。 而平時,榮智健行事頗為低調,很少在公眾場合露面,只是經常與兒女出入香港賽馬場。 這種作風雖然迥異於他的父親。曾經是國家副主席的榮毅仁,1998年退休後與老伴在北京一間四合院中安靜地度過晚年。《榮毅仁傳》的作者計泓賡到榮毅仁家去做客時發現,他們的睡床由一張單人木床與雙人木床拼成,雙人床竟是榮智健結婚時用的。其他家具也都是不配套的老家具,像椅子就是一般家庭早就淘汰了的50 年代常見的、刷著清漆的木頭椅子。 平時飯菜以家常菜為主,基本是三菜一湯。榮毅仁妻子楊鑒清曾說,“菜多了毅仁要說話,好東西一般留在請客時吃。”榮毅仁愛吃蹄膀,但一只蹄膀要吃好幾頓。 在氣度和做人方面,望族公子榮智健並不如他的祖輩們。榮氏家族向以“興資助學、好善樂施”的家風良德而被家鄉後代敬仰。其祖父榮德生,曾在無錫市開辦8所小學,後又創辦了公益工商中學和江南大學,還捐資建造了“江南第一大橋”無錫寶界橋。 曾有無錫學者為榮德生的公益事業立傳,竟寫了厚厚一本。而對於榮智健來說,人們對他的了解,更多來自他征服香港,挺進大陸,走出國門繼續並購不絕的野心。 在歷史學者傅國湧看來,榮氏家族企業早在1956年公私合營時就已結束。之後榮毅仁父子為中信集團所做的商業貢獻,只是一種象征意義。榮毅仁是政治上的旗幟,榮智健則是資本上的操盤手。 “之所以還把榮家與中信等同在一起,是人們還留戀這種家族傳奇。而對於企業來說,榮智健的離去是一種必然。如今依靠頭面人物來為大企業牽頭的時代早已結束了。”傅國湧說。 而財經作家吳曉波則認為,榮家的光榮百年來一直都未消散。尤其是改革開放初期,榮毅仁采取外債吸納外資的開拓做法,以及榮智健對於香港中信泰富的貢獻,都具有深遠意義。 榮氏家族百年浮沈 一個家族的數次磨難,刻下了時代的縷縷印記 本刊記者/孫冉 榮氏家族第三代傳人榮智健離開中信泰富,在榮氏家族的百年歷史中,不過是無數危機中的一次而已。百年間,榮氏家族企業共經歷過三次巨大的危機。而這三次大危機之中,榮氏家族企業也像一葉小舟,飄蕩在政治的宦海中,浮沈不已。 1934年,申新紡織大危機 75年前的1934年,榮氏家族企業曾有過一段最暗淡的時期。中國民族工商業代表之一的“棉紗大王”榮宗敬和榮德生兩兄弟,其頭牌企業申新紡織擱淺了。 1934年7月4日,榮德生的四子榮毅仁只有18歲。當天的上海報紙,紛紛報道了“申新擱淺”這一事件。在上海聖約翰大學讀書的榮毅仁看到消息,一下子呆住了。 申新紡織是榮氏兄弟立業的基礎,也是當時中國最大的紡織企業,擁有當時中國五分之一的紗錠。從1915年創辦申新紡織企業開始,榮氏兄弟在不到20年間,將一個小紗廠發展為1934年下設9個工廠、55萬只紗錠,占有全國紗錠總數的20.6%的棉紗大王,其事業發展之快、之大,完全可以當得起民族工商業突飛猛進發展的代表。 榮氏家族企業之所以發展迅猛,既得益於無錫早年開放的通商環境,也得益於當時人們對於棉紗的需求猛增,更得益於榮氏兄弟勤勉和努力擴大企業的作風。這也是當時民族工商業的普遍環境和發展倫理。 榮氏老大榮宗敬,向有“擴展力求其多”的發展理論。榮德生的女兒榮漱仁對此的回憶是,兩位老人家從無置產、牟利和奢侈享用的思想,大部分積蓄皆用來添機建廠,更新設備。榮宗敬更有名言“多買一只錠子賽過多得一只槍”。 榮家企業滾雪球一樣壯大。但大哥榮宗敬這種“靠一文錢做三文錢事”的方式,在弟弟榮德生看來,亂世中的任何風波都會讓榮家因債務而破產。 榮德生的擔憂,在經濟不好的環境下,終於變成了現實。 1934年,世界經濟危機的陰影日益籠罩到中國。美國頒布意在補貼白銀生產商的《白銀購買法案》,法案通過後,美國政府開始收購白銀,世界銀價因此飛漲。 中國白銀外流,直接導致了銀元危機,通貨緊縮,人心浮動。 之前,民國政府的賦稅已經日漸增多。1928年,南京政府開征特稅,實行一物一稅,如每袋面粉征統稅一角,面粉袋也要另外征稅。這大大加重了民營企業的負擔。僅申新紡織一家,就被抽去特稅達1500多萬元。 申新紡織向財政部長孔祥熙提出減免新稅,孔祥熙答復,“成本高了,你們為什麽不讓它降低?” 接著,國際傾銷潮一波波來襲。日本紗廠所產棉紗在中國的傾銷,致使民族紡織工業一直在不景氣的環境中掙紮。1934年,紡織、面粉又同時受到世界性傾銷的影響,申新的幾個紗廠存貨堆積如山,榮氏家族的各面粉廠也全部停工。 而榮氏老大榮宗敬的投機失敗,也加劇了榮氏企業的困難。1926年開始,榮宗敬和他兩個兒子榮輔仁和榮溥仁開始投機“洋麥”和“洋棉”。由於頻頻在交易所買空賣空,在遭遇世界性傾銷潮後,榮氏企業終於巨虧1000多萬。 這立即加劇了榮氏各廠的資金周轉困難。以申新紡織而言,其全部資產為6800萬,負債卻超過了6300萬。 此時,債權人索債日頻,卻已經沒有銀行願意再貸款給榮宗敬,若非要走這條路,各銀行則要求申新紡織內部必須進行“倒閣運動”,逼榮宗敬讓出總經理的位置。 榮宗敬自1933年起,就不斷給國民政府的人寫信尋求援助。而國民政府實業部的陳公博給出的方案更加直接,打算以財政部撥款三百萬為由,接管申新紡織。 由此種種,榮家徹底斷了對國民政府的幻想。 申新紡織情況越來越緊急。到了當年6月,需向銀行還款500萬,此時的榮宗敬已經毫無辦法。 最後關頭,榮德生出手救了申新紡織。他連夜趕到上海,與銀行商量,將榮家面粉廠的股票和余款以及家中所有有價證券全部抵押做擔保,終於向銀行借到500萬,渡過了這一生死時刻。 而最後,這次危機仍導致兩個紗廠因此停工,近4000工人失業。 孤島中求生 榮氏兄弟的振興計劃還未來得及實現,中國就進入了全面抗戰。上海隨即陷落,對於那時在上海的民族企業家來說,只有兩條出路。要麽繼續留在租界內,要麽隨國民政府西遷入川。 蔣介石對工商界作了許多承諾,包括劉鴻生在內的許多巨商,都開始向內地遷徙。但榮氏兄弟與蔣氏素有過節,內遷無門。 最終榮氏家族選擇了留下來。兄弟二人分別在上海和無錫靜觀其變。 榮氏兄弟,已經不是第一次在戰爭的突發狀態中,保存和發展企業。 1900年,八國聯軍攻陷天津城使得北方糧食急缺,華北及東北到上海采購小麥的金額直線上升,榮宗敬當時在滬經營的廣生錢莊因而匯兌業務繁忙之至,盈利大增,這為一年後榮氏的第一家面粉廠興建打下了資金基礎。 後來,第一次世界大戰在歐洲爆發,卻將大量的面粉訂單送到了榮氏兄弟手中,二人借此“國內機制面粉的黃金時代”,大力擴充事業,使其面粉產量占據了當時全國總數的29%。與此同時,申新紗廠出產的“人鐘”牌棉紗被定為標準紗,並很快打入國內外的市場——榮氏企業至此在中國牢牢站住了腳跟。 而即使發生了震驚中外的五卅慘案,榮宗敬也能以一名商人的冷靜頭腦,通過適時地拋售和吃進日元並配合輿論宣傳工作,一手引導了當時日元對銀元的比價。有記載說,他最終從中凈賺了近400萬日元。 但隨著上海、無錫相繼陷落,榮家企業蒙受了巨大損失。 當時上海形勢已經日漸危急,榮家的申新一廠和八廠雖然地處戰區,卻依然照常生產。 1937年10月27日上午,日軍重型轟炸機向申新八廠投下了19枚千磅以上的炸彈。紡織廠迅速烈火騰騰。在這一次轟炸裏,這兩個工廠死亡職工430多人。 在日軍發動全面戰爭的頭幾個月裏,榮家所有處在戰區的14個工廠,全部遭到了日軍轟炸。 然而只過兩年,情形突變。在1939年到1941年這段時間裏,上海租界內由於戰時環境特殊而人口激增,外來人潮攜來的大量資金,使得租界內物價大幅上漲。 據當時的記錄,那段時期,上海租界以外淪陷區紗廠不是被敵人炮火所毀,就是被日軍強占;而內地對紗布的需求極大,在租界內繼續開工的紗廠,“無不市利百倍”。 那段時間,竟成了上海紗廠的高速發展期。榮家在戰難中賺來的錢,不僅還清了戰前相當於17萬兩黃金的全部銀行貸款,還開辦了銀行與一些貿易公司。 在戰爭中,僅有商人的精明顯然不夠。在租界內,榮氏企業借用的是美商和英商的名義。1941年7月,日本人曾指使汪偽政府接收申新的兩個廠子“歸為國營”,但因為兩廠所依靠的美商和英商的抗議與交涉,榮家才得以繼續保有兩廠的所有權。 抗日戰爭初期,榮家也曾考慮依靠“上海市民協會”為其尋求保護,這是一個日軍變相成立的帶有“維持會”性質的組織。 1938年元旦,上海《大美晚報晨刊》刊登消息:各界愛國人士集會聲討“上海市民協會”,認為這是走狗的活動組織。 僅僅幾天後,榮宗敬與長子溥仁匆匆離開了上海,從水路啟程赴香港。在香港居住的那段時間裏,榮宗敬每日以淚洗面。2月10日,榮宗敬腦溢血癥復發醫治無效離世,終年65歲。 公私合營考驗 新中國成立前,位於上海及江浙一帶的民族工商業的商人,又開始了大規模的對於出路的抉擇。當時的“十大資本家”,有9家舉家遷徙,有的出國赴美或者赴歐,有的則跟隨蔣介石去了臺灣。 榮氏家族的大部分人也選擇了離開,唯獨榮德生執意留下來。他對此是有考量的,當年他在無錫創辦的公益小學,在無錫解放前的兩年裏,一直是中共無錫工作委員會機關所在地。 1948年底,中共無錫工委書記高山,通過地下黨轉告榮德生,“搞好生產,不要外遷”。而榮德生對於共產黨的“發展生產,繁榮經濟,公私兼顧,勞資兩利”的新民主主義的經濟政策十分重視,曾經反復研究。 榮毅仁的家眷,此時已經先期去了香港。對於榮毅仁的留下,如今有兩種說法,一種是他決定與父親共進退而自願留下;一種是他那時在上海還有一起官司需要出庭,正好趕在上海解放那天,陰差陽錯地留下了。 留下的榮毅仁接手了上海的榮氏企業。而此時的榮氏工廠,已經是個爛攤子。被其他榮姓家族抽走海外的資金,據上海市紡織工業局一份史料記載,高達1000多萬美金。 1949年6月2日,上海工商界人士在上海外灘中國銀行大樓4層舉行座談會。榮毅仁第一次見到了當時的上海市市長陳毅和副市長潘漢年。 陳毅一句“共產黨鼓勵工商業者在新上海的建設中起積極作用”,終於讓榮毅仁心中的石頭落了地。 之後,陳毅還帶著家人公開到榮毅仁家裏做客,表示要與榮毅仁交朋友。這些做法,在人心還不穩的上海迅速傳開,有人稱,這是“共產黨團結工商界的一次感人動作”。 “團結”很快就真的有了動作。 1950年2月,國民黨的飛機再次轟炸上海,導致了上海工商業的突然崩潰:工廠停工,資金短缺,銷路不振。那時正處在春節前夕,申新紡織幾乎發不出工資。 一些申新六廠的女工直接找到榮毅仁家,堵在榮家的客廳,大有“不拿到工資不出榮家門的架勢”。陳毅很快得知了此事,馬上找總工會的負責人前去疏通工作。並幫廠裏申請了貸款,讓他們暫渡難關。 1950年,榮毅仁從申新自身的生存出發,思考出關於“加工訂貨”的想法。這是針對很多工廠商品賣不出而想到的法子。當時的中央財委主任陳雲對此高度重視,很快就在全國推行。 所有這些,都讓榮毅仁興奮不已。只是他沒想到,後面的轉變比預料得更快。 下半年,抗美援朝戰爭爆發,這對商人們來說又是一次發財的機會。許多商人不願再接受加工訂貨,而想把商品拿到市場上賣高價。但為了完成政策,有些商人開始在商品裏以次充好。最嚴重的是,解放軍攻打舟山群島,需要白棕繩,而次品使得在戰鬥中繩索繃裂,造成11艘船沈沒,80人犧牲。 陳毅對此大怒不已,1951年底開始了三反五反運動,在上海,讓工人當面揭發“資本家”。有文章記錄,那段時間,經常能看榮毅仁在8樓會場外眉頭緊鎖,兜圈子,踱方步,可見他思想鬥爭激烈。 1952年底,榮毅仁父親榮德生去世, 直到死榮德生仍不能理解“工廠全歸工人主政” 等違背企業運營模式的做法。 1954年,榮毅仁帶頭拉開申新紡織與政府公私合營的大幕。許多股東都不能理解,擔心財產全部被充公。榮毅仁卻說,“社會主義是大勢所趨,不走也得走。只要接受改造,大家都會有飯吃有工作,而且可以保留消費財產。” 由此,榮家發展了半個世紀的產業,變為國家所有。當年,申新集團成立,榮毅仁成為總經理。 而榮毅仁也因此舉獲得了共產黨的尊重。當時的國務院副總理陳毅稱榮毅仁為“紅色資本家”,並以上海市前市長身份,為他助選上海副市長。榮毅仁在最輝煌時,成為中國國家副主席。 近代政商縮影 文/ 李赫然 本刊記者/ 孫冉 像榮毅仁和王光英,是比較特殊的,在那個時代做一面旗幟。 而做了不同選擇的其他商業家族,則各自留下了不同軌跡。 董氏家族之沈浮 與 |

|

| ( 不分類|不分類 ) |