字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

||||||||

| 2013/04/15 00:50:49瀏覽454|回應0|推薦0 | ||||||||

|

(二)由科學觀點看台灣無產生日本大海嘯的條件 1.前言 目前反核的情緒受到日本福島核電廠事故很大的影響,福島核電廠的災情主要可分為(1)海嘯引起的死亡或失蹤人數約二萬人及財物家園的損毀損失(2)因海嘯造成核電廠無法冷卻核反應器爐心使鈾燃料熔毀繼而產生氫爆導至放射性物質外釋,雖無人因輻射傷亡,但造成部分土地農漁牧污染及財產損失。福島一廠雖安全度過了311大地震的侵襲安全停機然卻被海嘯重創,因此海嘯才是整個事件的中心關鍵,若能讓大眾瞭解台灣與日本先天地理環境的差異,不致發生福島式大海嘯,再加上台灣核電廠既有及增強週全的防災措施,應可消除民眾因不瞭解海嘯成因而產生的不必要恐懼,如此始可理性地討論核四及核能發電的必要性及正當性相關議題。

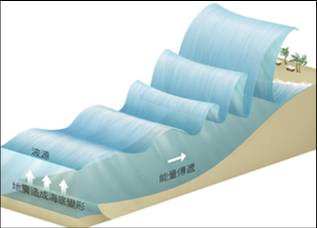

2.海嘯的成因 海嘯是一種具有強大破壞力的海浪,當地震發生於海底,因震波的動力而引起海水劇烈的起伏,形成強大的波浪,向前推進,將沿海地帶一一淹沒的災害,稱之為海嘯。海嘯多伴隨著地震產生,地震波本身並不會引起海嘯,但當海域中發生大地震,會造成海底的隆起和沉降形成海水的劇烈波動。海嘯侵入沿海可達數公里,但並非所有的海底地震都能造成海嘯,有些海嘯高度只有幾十公分,同時亦非所有的海嘯都大的足以造成災害,只有規模夠大的淺層地震才可能產生災害性的海嘯。海嘯的產生,源自於海水突然受到巨大能量的干擾(如地震造成的海底變形),在垂直方向產生強烈擾動,因深度越大時,波浪傳遞的速度越快,因此巨大能量在深海區域的海面會形成速度極快(時速可達700公里以上)且波長極長(可達100公里)但振幅可能僅數十公分的波浪,即使海面上的船隻也難以察覺。當此巨大能量到達岸邊,因海底變淺,海浪受阻而速度變慢,便沿著海底斜坡上溯疊加,使浪高急劇增加達數十公尺(圖1)。

圖1. 近海岸變淺,海浪受阻沿斜坡上溯疊加使浪高劇增 3.海嘯之傳播

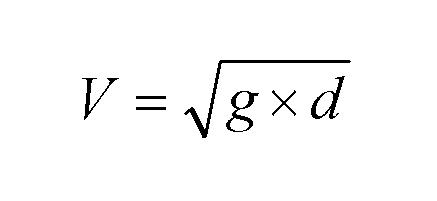

(1)海嘯之速度

海水愈深海嘯波的傳播速度愈快,海水愈淺時海嘯波的傳播速度減緩,在深達5000公尺海水中時,海嘯速度約與噴射機之速度相當,接近陸面500公尺水深時,速度仍可維持新幹線火車之速度。海嘯在外海傳播的速度V(公尺/秒)與重力加速度(公尺/秒平方)及海深(公尺)的關係如下式:

g=重力加速度(公尺/秒平方) d=海水深度(公尺)

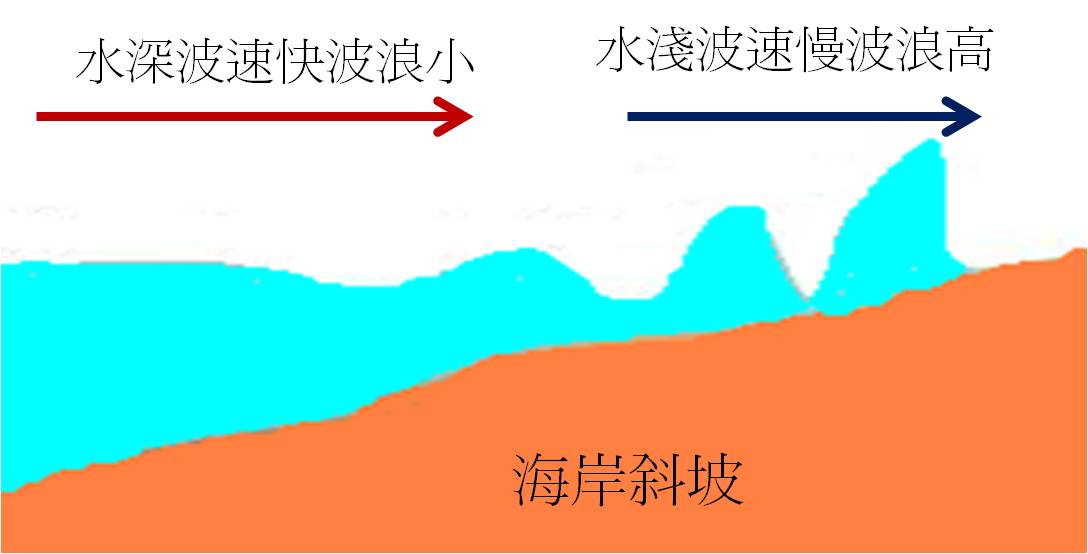

(2)海嘯之波長 在廣闊的海洋中,因為海嘯波長通常很長(約數公里-數 海嘯是隨海洋深度曲折前進,經過淺海部分能量通過後傳遞的能量減弱。在開闊的大洋中,海嘯波長很長,經過深海途中不容易減弱,能量可以傳遞很遠。

圖2. 海嘯接近海岸形成水牆

(3)海嘯之波高

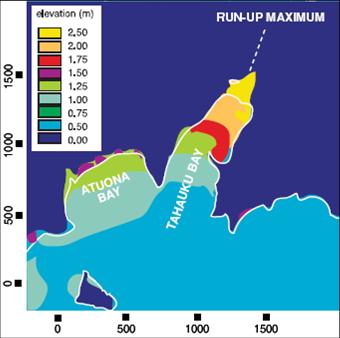

不整齊的海岸地形例如深V字形之海灣或港口內,易造成海嘯能量集中使波高升高(圖3)。同時不規則地形亦會引發海嘯共振效應及反覆現象,有時第二個或第三個到達的海嘯波才是最大的海嘯,必須持續警戒。

圖3. 不規則地形產生之浪高(顏色代表浪高公尺)

(三)台灣與日本的差異性 1.擠壓版塊的不同

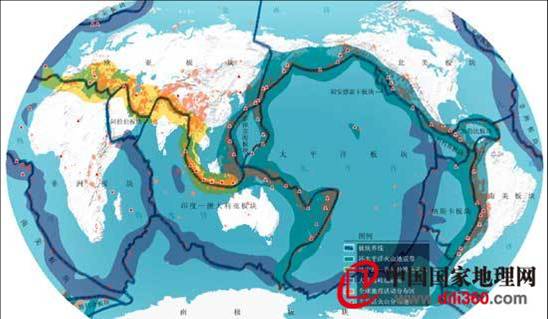

據美國地質調查局統計,自1990年以來,全球每年發生7~7.9級地震18次,8級以上的地震1次。世界上90%以上的地震和81%的大型地震都發生在4萬公里長的環太平洋火山地震帶上,這是受到地球板塊的擠壓結果(圖4)。板塊邊界是地震與火山活動的多發地帶。

圖4. 火山地震帶(資料來源:中國國家地理網) 日本群島恰好位於歐亞板塊、菲律濱板塊、太平洋板塊和北美洲板塊的交界地帶(圖5),多個板塊的擠壓使得這裏地震頻繁,地殼運動非常活躍。據統計全世界五分之一的6級以上地震發生在日本群島及週邊地區。這次311日本大地震使得日本島向東移動了

圖5. 版塊交界處地震頻繁

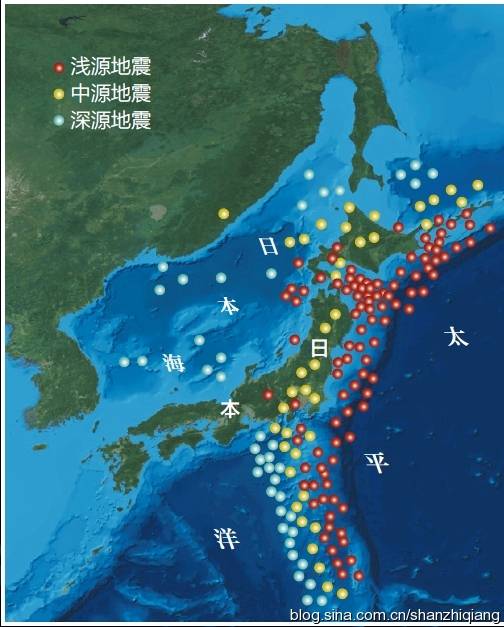

從地質安全的角度來看,島鏈為大陸築起了一道防護堤,由於日本本州所處的位置正好是大洋板塊向大陸板塊俯衝的起點,大洋板塊開始向大陸板塊下方插入,這種強烈的俯衝導致了頻繁的地震,尤其是破壞威力極大的淺源地震(震源距地表60公里以內),因為震源距地表非常近,常常造成巨大的災害性後果。而在本州身後的日本海及更後方的大陸地下,大洋板塊衝勢漸緩,且深入造成的深源地震(震源距地表300公里以上)由於距地表太遠,不會引發大災害。(圖6) 圖6. 淺源地震都在太平洋側

|

||||||||

| ( 時事評論|公共議題 ) |