字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2023/08/14 21:50:04瀏覽1148|回應0|推薦0 | |

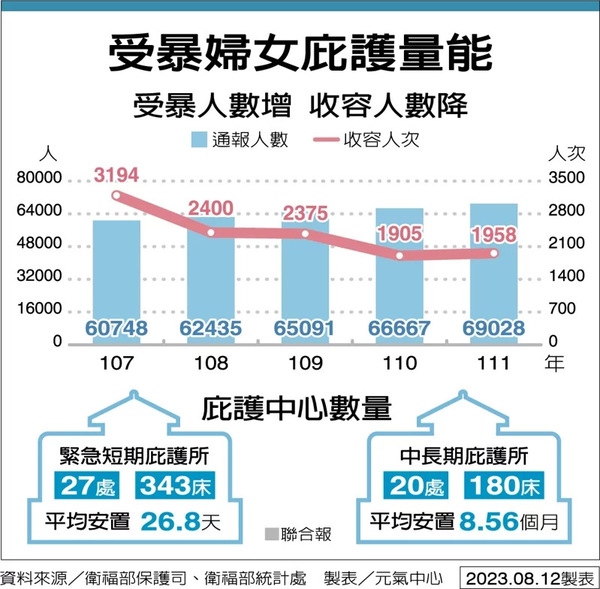

陳思緯老師的提醒: 國民法官第一案審判不堪家暴殺害丈夫的季姓婦人。她於庭審中表示,自己曾躲到姐妹家中,地址不幸被找到,丈夫直接到門口堵人,險遭到毒打。家暴防治法上路後,受暴者可緊急安置在庇護所,遠離受暴環境,但台灣庇護資源不均、地處偏遠、大通舖混居,縱有空間也沒人想去,受暴者寧願找親友或回到家中,難擺脫暴力環境。 全台庇護資源分布不均,衛福部統計,台北市收容人數為全台最多有一五一人,苗栗縣、台東縣、澎湖及金門、馬祖則完全無資源,收容人數超過五十人以上的包含台北市,僅有台中、桃園、新北與屏東。

勵馨基金會執行長王玥好說,各縣市庇護資源存在嚴重落差,有些縣市礙於預算,曾有受暴婦住一到二周就被趕回家,庇護經驗不佳「誰還敢求助」? 婦女救援基金會執行長杜瑛秋說,長期被暴力對待的婦女,有些希望能訴請離婚,待在庇護所是較為安全的選擇,有社工協助離婚程序,幫忙重整生活,只是庇護所大多須與他人共住一室,不少受暴者難適應團體生活,或有些受暴者會帶孩子入住,但庇護所距離學校太遠,光送孩子上學,就得花一小時,也成了不入住的原因之一。 高風險受暴者,通常需入住中長期庇護所,但全台目前僅有廿處中長期庇護所,雖可入住一到二年,依衛福部統計,平均每人安置時間僅有八點五六個月,緊急短期安置可住三個月,但平均也僅安置廿六點八天。 杜瑛秋說,高風險受暴者無法入住中長期庇護所,如果又身處在高房價、高租金的雙北市,根本無力找安身之地,最後仍又是回到暴力環境中。 「家庭暴力防治法」催生者之一、婦權律師王如玄說,不少庇護所位處偏遠,交通不便,也讓受暴者被迫遠離原先生活圈,無法獲得像待在親友家能獲得關懷,包括季姓婦人在內。可見庇護所,從設置到使用,大多不符期待。 世新大學性別研究所所長伍維婷說,受暴者不願前往庇護所,背後原因很多,家暴法實施至今已廿五年,仍無法貼近受暴者的需求,亟須檢討。 保護司副司長郭彩榕表示,受暴者若遇家暴須離開家中,多優先尋求親友資源,如須庇護安置,庇護所只是選項之一,也能選擇安置旅館或提供租金補貼。若社工認定被害人保護因子足夠,也沒有意願接受安置,不會強迫入住。 報導原文網址:https://reurl.cc/OvybR7 國內困境多 受暴後重新自立 最短需 2 年 受暴者要脫離原本暴力環境到重新接觸到正常生活,動輒以「年」計算,最短也需要二年,勵馨基金會執行長王玥好指出,國內的中長期庇護資源需要更廣泛設置,才有辦法幫助受暴者有餘力邁向自立生活。 王玥好說,國內的受暴者大多是婦女,受不了家暴,希望斷開婚姻關係,受暴婦第一個就得面對 經濟以及居住問題。她觀察服務個案,至少須要有二至三年準備,如果準備不足,一回到社會將淪為 中低收入戶,長時間仰賴社福資源過活。 勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說,受暴婦女選擇自立生活,等於進入「長期抗戰」,依序必 須申請保護令、進行離婚訴訟、監護權訴訟,法律過程相當冗長,且須奔波法庭,還要張羅孩童轉學 問題,工作常難以為繼,若庇護時間受限,恐讓婦女陷入更多壓力。 國內的庇護資源分為可居住數周至數月的「緊急短期庇護」,數月至一年的「中長期庇護」。勵馨 基金會倡議,政府應提供第三階段「自立住宅」,讓受暴婦女有二至三年時間籌備財務、解決債務、求職、孩子監護權等,準備自立生活。 婦權律師王如玄表示,部分婦女離開丈夫財務驟然陷入困境,夫妻剩餘財產分配請求權訴訟從開 始到勝訴,平均須花費五至十年時間;高壓權控類型的個案,則因過程中二人歷經分合,親友、旁人 久了也會累,讓個案支持系統更加薄弱。 報導原文網址:https://reurl.cc/RzZdQx 國外怎麼做 英國 庇護宅銜接社宅 荷蘭 由社區共同保護 台灣庇護安置機構密度低、留置時間受限,導致受暴婦女脫離暴力環境、自立生活困難重重。專家表示,國外庇護機構能與社宅資源銜接,大方公開機構地址,讓社區居民共同保護受暴婦女,甚至 讓施暴丈夫到場討論兩人未來的關係發展。 勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說,台灣庇護安置服務是由社工與受暴婦女討論留置時間長 短,實務上仍有時間限制。 英國作法是由婦女自行決定居住時間,且婦女有庇護機構鑰匙可自由進出。英國庇護與社會住宅 是「一條龍服務」,婦女確認申請到公宅、國宅,居住不成問題後再離開庇護單位;荷蘭的「橘屋」是 收住受暴危險程度較低的婦女,做法是將機構位置公布,施暴丈夫在工作人員的協助下,能到機構討 論如何經營關係,橘屋將地址公開,也讓社區居民負起「共同保護」責任。 李玉華表示,歐洲國家近年開始討論,為何家暴事件發生時是「婦女離家」,遭遇暴力的婦女反而 被迫帶著孩子離開原有生活環境,而非施暴的相對人遷離家中。台灣保護令雖有相對人遷出的「遷出 令」規定,但裁定比率極低,形同虛設。 報導原文網址:https://reurl.cc/o7aD4q |

|

| ( 不分類|不分類 ) |