自私自利 脫卸責任的無感社會

誰願當不知為何而戰 不知為何奉獻犧牲的烈士?!

http://blog.udn.com/mykey/6421917

----------------------------

那些年 許多選擇就讀高職護理學校的優秀學生 出身貧寒 考量家庭與技職出路

投入護理行業 能吃苦 肯耐勞 但是這個管道封鎖之後 能勝任這職類的優秀人才卻因此止步了..............

這是什麼樣的人擇因素 是什麼樣的多元成果???

那些口沫橫飛講究醫護領域的接軌延伸的大人們,回頭看看現在的護理技職品質有因此提昇嗎?????

教育部為促進技職教育多元化及精緻化,提昇技職教育品質,鑒於科技發展與醫療服務趨向專科化、全人化等以病人為中心之醫療服務模式,相關醫護領域專業需求提高,高職畢業生無法符合醫療服務專業需求,業於94年5月停辦「高級護理職業學校」。 考試院基於教考用配合,並兼顧應考人權益,爰配合修正專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員考試規則第2 條第2 項之規定,明定護士考試自102年起停辦。

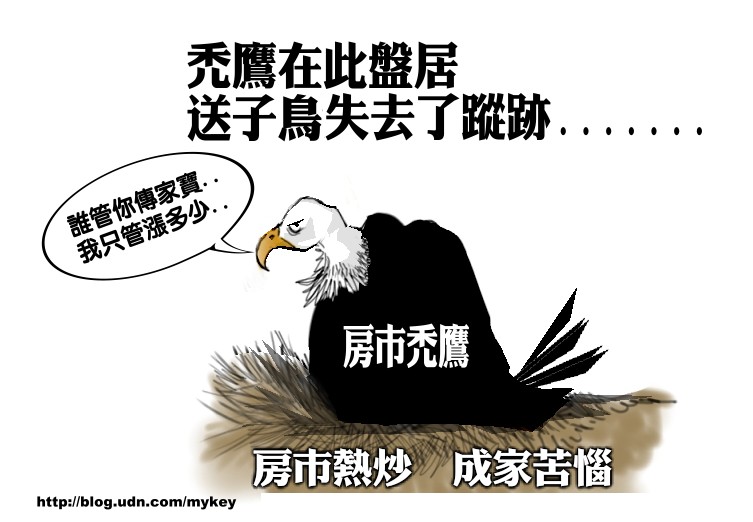

然而技職體系多元精緻化迄今發展,每年有1 萬3 千人從護校科系畢業,僅四成投入護理職場;全國有22 萬人有護理執照,卻僅有13 萬人擔任護理人員。

醫院為了控制人事成本,常較廉價的約聘護士來擔任工作。造成護理人員的工作壓力增加,但有證照的護理人員工作越來越沒有保障,工作負荷量越來越大,工作自主性越來越低。

http://www.exam.gov.tw/public/Data/22241029971.pdf

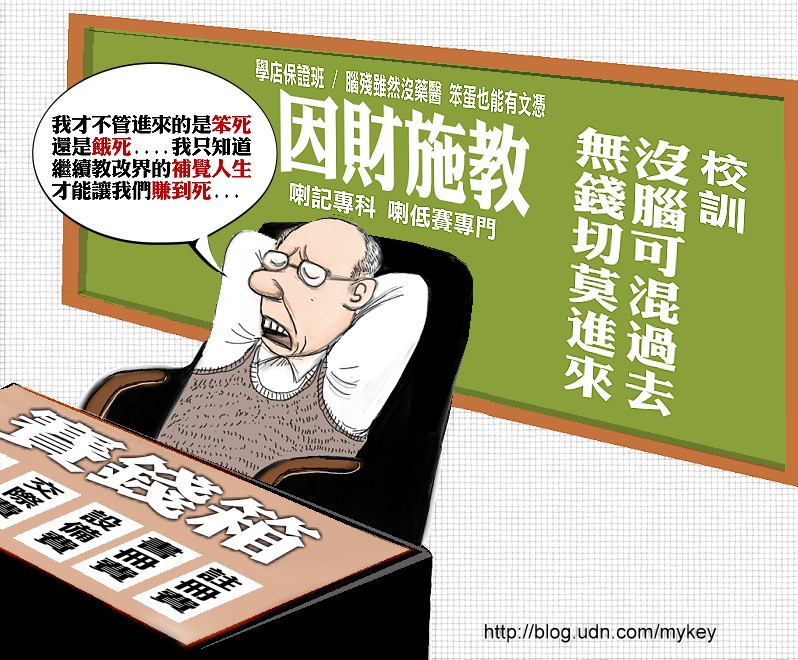

「多元」這東西我明白.... 但「錢提」是什麼????

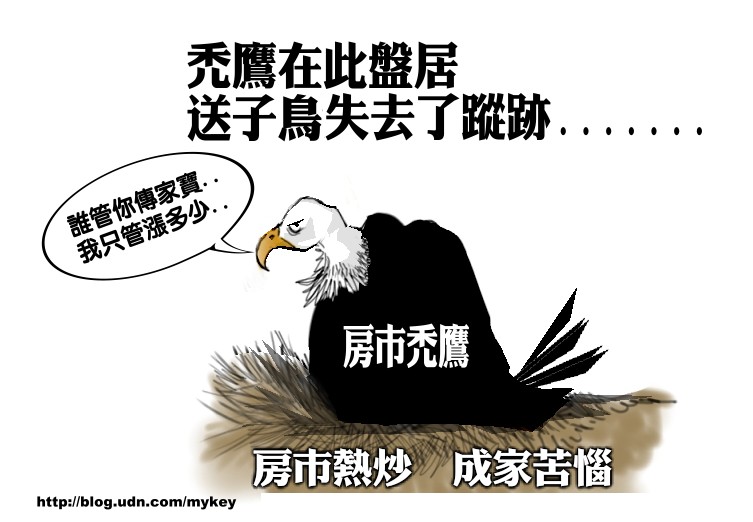

如果教育充斥這類拜金女僕養成班????

大人們 請問這是什麼全人化教育???

什麼心態辦教育 偏差養成 見微知著.............

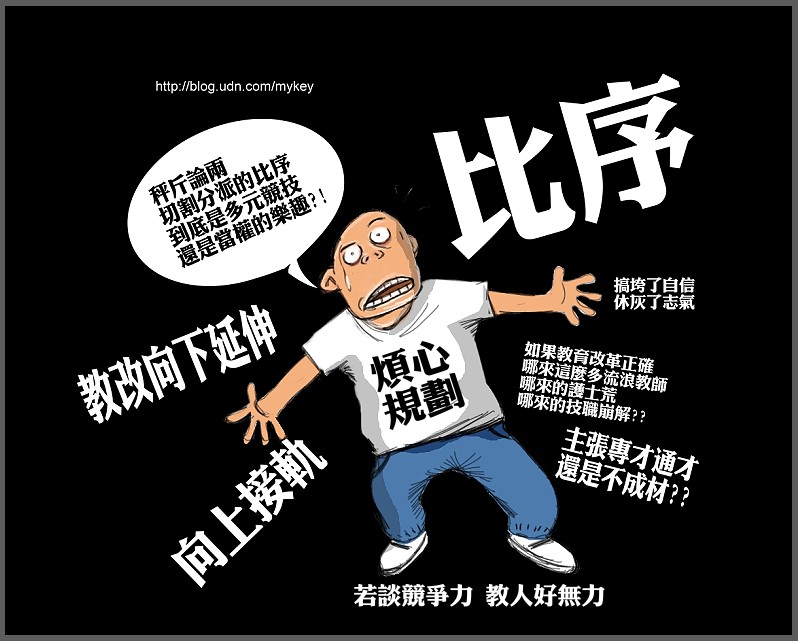

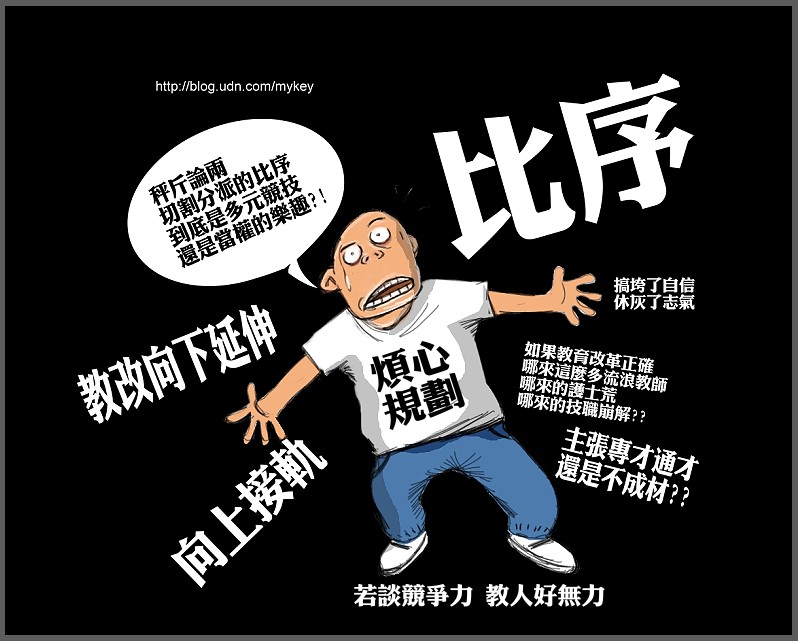

大學廣設 原來穩健的基礎技職養成教育 想方設法 揠苗助長 爭相升格

養成體系囫圇搖身成了深造體系 表體升格 質能降格 實務驗證下 假象一戳就破

進入職場常業人口的平均年齡延後了 國家總體補助的負擔增加了

人均分配所得減少了 國家競爭力被稀釋弱化了 貧均分貪的負面指數也層出不窮了

多元鬥爭 不僅僅價值觀巨烈偏差 證照造紙術不斷創變升級 補習行業也蓬勃發展了馬斯洛的人性需求理論 浮華空虛 心理量販 於此大家都得到了「多元慰藉」...........

學貸計量快速累進 窮不能窮教育 打腫臉充胖子的浮誇升格的教育體制 讓總體競爭力失格 財政惡化 技職崩解 連鎖反應 一切都回不去了 孰令致之???

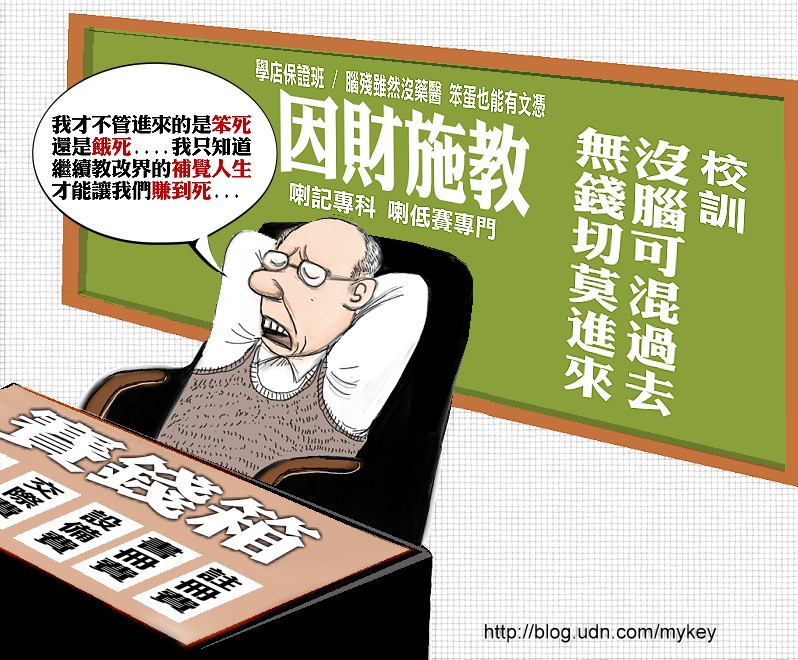

許多學子在訊息管道反應 第二階段入學審查應試 學店面試官劈頭第一句就是

「本校學費很高 你覺得你可以就讀本校嗎??」

這樣提問 這種教育 到底是以什麼理念作為經營核心呢???

貧均分貪的社會 政客愚民 願打願挨 濫情理盲 一切都自我感覺良好 殊不知台灣的現況發展就連鼻屎大的國家都引以為警惕借鏡...........

泡沫幻境 大家揣著明白裝糊塗 但代價呢???

可不是全民繳繳學費就能解決的............

下列評論摘自http://thchou.blogspot.com/2008/04/blog-post_7936.html

醫院與護士有非常密切的關係。在2006年,美國境內大約60%的受雇護士是在醫院工作,平均每家醫院有300位執照護士,約佔醫院所雇用員工數的三分之一。對護士來說,醫院是最主要的雇主與工作場所;對醫院來說,護士是醫院人數最多的專業人員。

美國從1990年代末期開始到最近經歷了全國性的護士荒問題。這個問題並非一時產生的,而是有其歷史脈絡以及眾多環境因素所共同造成的。美國1983年開始實施DRGs,以及80年代開始普遍的管理式照顧(managed care),採用論人計酬以及相關的給付方式,試圖對醫療機構的費用加以管控,這些措施與制度對醫院成本的管控形成很大的壓力。90年代中期有許多醫管顧問公司建議醫院透過組織再造(Reengineering)來管控經營成本並維持照護品質。他們建議醫院維持護理人力(品質考量),但減少支援人力(成本考量),並將部分原本支援人員在做的工作轉給護理人員來做,同時凍結員工的薪資。在此情況下,護士感到工作負荷變重了但報酬並未增加,而且覺得非照護性的工作越來越多,導致對工作的不滿意度增加。而剛好90年代末期美國的經濟相當好,許多家庭收入增加,其他的工作機會也更多(如保險公司、大型公司與機構都要聘請護士),報酬甚至比醫院的薪資高,因此許多護士選擇離開醫院或職場,演變成護士短缺問題,醫院聘請不到足夠的護士,更多不堪負荷的護士越不想繼續在醫院服務,形成惡性循環。

經濟學看人力市場的短缺問題,有分靜態的觀點與動態的觀點。靜態的觀點認為人力短缺只是人力的供不應求,也就是人力需求量超過供給量所造成的。之所以會有這個問題,主要是因為醫院聘請護士的薪資(價格)過低,因此解決醫院的護士短缺問題只要醫院將護士的薪資提高到市場上護士供給與需求的平衡點,護士的供給量便會增加(願意到醫院服務的護士會增加),同時需求量也會下降一點(醫院想雇用的護士人數會減少),自然就會達到平衡點。但是在這波護士荒的現象當中,這樣的觀點顯得過於簡化問題,因為後來當醫院發現護士荒的問題時,也有採取提高護士的薪資來增聘護士,但是並沒有太大的效果,護士短缺的問題仍然持續。

其實造成這波護士荒真正的問題,是市場上護士的整個供給(曲線)的改變,不只是供給量太少的問題而已,這必須以動態的觀點來分析。由於護士對醫院護理工作的不滿意、認為負荷變重,即使醫院以市場均衡的價格去聘請她們,她們的工作意願也不像以前那麼高。此外,因為家中(先生或其他)收入的提高,工作的機會成本跟著上升;以及由於其他的工作機會增加,原本會到醫院工作的所有護士人數已經減少,這些因素加起來造成整個醫院護士人力市場的供給降低(供給曲線往左移動)。如果這些因素沒有根本性的改善,任由醫院護士人力市場的供給繼續減少的話,醫院光是提高護士薪資只是捨本逐末,永遠追不到雇足護士員額的一天。

此外,人力市場靜態觀點的前提是在市場處於完全競爭的狀態下。可是醫療人力市場經常不是處於完全競爭的情況。有許多地區只有一家醫院,因此成為當地的護理人員人力的主要買主,形成「買方獨佔」(monopsony)的護士人力市場。在此情況下,有買方獨佔地位的醫院聘請護士的薪資並非根據市場的護士人力價格,而是醫院自己設定的價格(護士人力的邊際成本)。因此這些醫院長期以來便用低於市場價格的薪資標準聘用護士,在面對護士短缺的情況下,這些醫院為避免大幅增加其所有護理人員費用(薪資),大多不會跟著調高護士薪資,而是繼續按照自己的成本考量去訂定薪資,而讓護士員額的空缺繼續存在;或者在這些買方獨佔市場內,醫院護士短缺的程度就比較低,因此醫院更沒有很高的動機去調高薪資。

美國醫院在面對護士短缺的問題時,採取了很多的措施去補救,包括:

1.改善護士的薪資報酬—收集市場薪資行情、調薪、提供護士各種獎金或獎勵方案,如簽約獎金、留任獎金、進修補助等。

2.改善工作條件—增加院內支援人員,減少護士的非護理工作;實施彈性排班制度(特別是針對資深護士或需要照顧小孩的護士);提供育嬰、托兒、托老等服務給有需要的護士;規劃安靜的休息室(空間)讓護士在工作空檔可以使用;改善醫護的互動關係等等。

3.聘用外籍護士—從英語系國家,如菲律賓、印度招募護士。

4.採用臨時護士—大約有四分之三的醫院有採用按日計酬或流動的護士,這些護士大半受雇於或加入民間的護理人力公司。這些人力公司事先與醫院談好價格,當某醫院人力不足時,應醫院的要求派遣護士到醫院的病房支援,醫院再依照簽約的價格支付給人力公司,人力公司再支付酬勞給臨時護士。

一般來說,臨時護士所領到的單位工作酬勞(時薪約是50-60元美金)要比受雇於醫院的護士的單位酬勞(時薪約是30元美金)要來得高很多,但是工作時數不一定,有時多有時少,而且沒有醫院所提供給護士的福利措施,還有是經常被醫院病房的護士視為外人,比較難發展長期的同工關係。但擔任臨時護士最大的好處是彈性大,當人力公司接到醫院的支援要求時,公司會詢問與其簽約的護士是否能夠前往支援,護士可以根據自己當時的情況決定,自主性很高。

由於許多醫院長期欠缺護士,因此後來”臨時”護士的使用就變成醫院的”常態”,也就是持續任用支援護士來補護士人力的不足。有些醫院經過一陣子之後發現這麼作並不划算,因為用了快要兩倍的護理人力成本,而且醫院病房的護士抱怨這些支援護士人員經常變來變去,使得醫院護士必須花更多時間幫助她們熟悉工作常規與環境。因此後來有些醫院設置自己的流動護士單位,採用與民間護士人力公司類似的制度,保持彈性與自主性,但增加福利措施與院內工作的歸屬感,視院內各病房的需要進行支援。我覺得這個轉變正好可以用交易成本理論去說明,醫院原來是向院外的護士人力公司「買」護士人力,但是由於涉及很高的交易成本(比如人力公司也許不一定剛好都可以找到護士來支援,以及院內護士要帶領這些臨時護士熟悉工作常規與環境所需額外投入的時間成本等等),因此醫院便設置內部的流動護士人力支援單位,以降低相關的交易成本。

在解決護士荒的問題上,除了個別醫院的改善措施之外,美國醫界或護理界也從各方面在做努力。近年來醫院護士薪資較其他醫療專業人員有更大的調幅;醫院團體透過廣告或活動設法改善護理人員對醫院護理工作的印象,希望重新吸引護士回到醫院服務;護理界則致力於提升社會大眾對護理工作的重視與評價,鼓勵更多人投入護理工作;積極招收博士班學生,以增加未來的護理教職,擴大護理學院的招生容量;並推動「磁性醫院」(Magnetic Hospitals)認證制度,從護士與病人的比例、護士照護病人的自主性、護士的支援系統(督導與護理主管)、醫護合作關係、非營利醫院與教學醫院這幾個方面去評鑑醫院,通過的醫院就給予「磁性醫院」的證明或標章,表示是能夠提供良好的工作環境給護理人員服務的醫院,以吸引更多護士前來工作。

經由這些努力,再加上近年來美國的經濟不像90年代末期那麼熱絡,許多護理人員重回職場,因此護士荒的問題獲得明顯的改善。但是有學者呼籲醫界與護理界不可因此掉以輕心,因為更嚴重的護士荒可能就出現在不久的未來。他們的擔心主要來自兩個因素:工作護士的平均年齡逐漸提高,2004年美國的護士平均年齡是46.8歲,現在可能已經更逼近50,可以預見有越來越多目前在工作的護士會逐漸退休,但護士新血的補充速度卻比較慢。第二個因素是人口老化所帶動的照顧人力的迫切需求,要照顧越來越多的年長者,勢必需要更多的護士。如果根據目前的趨勢發展,學界預估美國護士供需的失衡會再從2010年開始明顯擴大。

這樣看起來美國醫界與護理界在面對護士荒的戰役還未平息,甚至未來還有更艱困的路要走。學界給醫界與護理界以下的建議:

公部門方面(政策):

1. 提供護理教育的獎學金或貸款減免

2. 重點發展高職的護校

3. 增加護理學校或學院的教學容量與招生名額

4. 提高護理教職人員的薪資,以吸引更多人投入護理教育

私部門方面(醫院):

1. 開辦自己的護理學校,或與社區學院合作開辦護理教育訓練課程

2. 提供獎學金鼓勵LPNs或護佐完成正式的護理教育,取得護士執照

3. 替簽約到醫院服務的護校畢業生償還就學貸款

4. 提供訓練或實習場所,與護校或學院擴大護理教育訓練的容量

美國的護士荒問題提供我們一個從經濟學瞭解某個勞動市場的動態情況,探討問題的原因,以及思考因應之道。雖然台灣的情況不盡相同,但可能可以給我們在面對相關問題時一些參考價值。

-----------------------------------

護士每天工作時數長達10到12小時,天天加班,卻領不到加班費。工作時常遭遇語言暴力,苦不堪言。有護士形容自己就像工廠的女工,雙手如同機械,不停重覆相同動作,幾乎沒有停下來的時候,如此惡劣的工作環境,逼迫許多護士辭職走人,引爆全台護士荒。

依據護理全聯會調查,目前持有證照的護士約22.5萬人,只有一半的人願意進入醫療院所執業,今年針對全台90家醫院調查,89%的醫院表示招募護理人力有困難,其中28%的醫院反應招募極度困難,新進人員離職率更高達22%到29%,每4人就有1人無法忍受惡劣的執業環境而辭職。

或讓護士超時工作,不但導致病人權益受損,也讓護士的工作環境越來越惡劣。

提高健保護理費,是各級醫院代表提出的解決方案。台灣醫院協會理事長吳德朗批評健保護理費給付太低,醫學中心的一般病房,每日每床僅有643點,難以聘請護理人員。他呼籲政府編列特別預算,補足護理費不足。台灣醫院協會區域醫院代表,也是童綜合醫院的副院長童瑞龍認為,護理費至少提高2至3倍,護理人員才有保障。

為了營造良好工作環境,護理全聯會理事長盧美秀等醫護人員,共同簽署建構「磁力醫院」。所謂的「磁力醫院」,即是提供合理護理人力及薪資福利,吸引優質醫護人員留任,提升整體照護品質,達到醫護病三方皆贏的局面。

除了建構「磁力醫院」、提高健保護理費給付,盧美秀認為若要解決護士荒,衛生署必須訂定合理的護士、病人比例。目前台灣護理人員照護病人數高出美、澳、日本等國家的2到3倍,造成護理人員工作負荷重過大,此外,醫護人員還須承接許多非護理人員業務的任務,影響病人安全和護理人員身心健康,希望政府改善護士龐大的工作負荷,留住護理人才。

茲爾多士 為何而戰

新兵心訓 合理的要求是訓練 不合理的要求是磨練

這種特種職類的責任養成心術 於今安在哉???????

當天職的逃兵

都成了利益的傭兵

非肥缺 非爽缺 興趣缺缺

穩定社會體系的中堅力量 責任的核心思想 一個個不戰潰卻

這樣的國家還有救嗎?????????

財政部長劉憶如「神隱」了一天,連內閣「畢業照」也不見人影,傳出倦勤請辭之說;到了晚上,她進入總統府和馬總統談了卅分鐘,出來後透過幕僚表示只是「請假一天」,並謂「將繼續在工作崗位上為證所稅案奮鬥」。

媒體如此描述劉憶如這一天的轉折:劉憶如心寒,態度大轉變……。內閣自走砲、「郭婉容第二」……。心灰意冷,入府獲安撫,震撼彈拆解……。

劉憶如為證所稅所承受的壓力可想而知,黨籍立委窩裡反,媒體冷嘲熱諷,府院態度不明;即使她跑了上百趟立法院,還是被指為「衝太快,不溝通」……。這種處境,任何人身處其中,即使喻作水深火熱,亦不為過。

不過,劉憶如「失聯」一天,「沒帶手機」,還是令人有點意外。因為,她給人的印象是操持堅定,不輕易退縮;換句話說,她給人的印象是,別人撐不過的場面,也許她能撐得過去。但是,「倦勤請辭」的傳聞,卻使這種印象破滅。一齣「公主復仇記」,差點演成「公主落跑記」。

不止是劉憶如,整個馬政府的要角皆應自問:現在正在做的是不是應該做的事?是不是改革?是不是要國家脫胎換骨?如果是,即應有「雖千萬人吾往矣」的決志,莫說不可憂讒畏譏,即使脫一層皮也在所不惜。

倘若國民黨內沒有幾個在改革意識上如深入福島電廠救災的「死士」,則在這種烏煙瘴氣、父子騎驢的亂局中,談何作為?何況,這不會要你的命,只要你的決心。

儘管「行拂亂其所為」,仍應有「天將降大任於斯人也」的自我期許,動心忍性,莫作一捏就爆的「草莓官」!

【2012/05/12 聯合報】

全文網址: 莫作草莓官 | 社論 | 意見評論 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/OPINION/OPI1/7087844.shtml#ixzz1uaXzRhLN

Power By udn.com

台灣的國際舞台、科技、產業競爭力,近年漸形衰退,甚至邊緣化,成為社會輿論關切的議題。

日前新加坡副總理與香港新特首,相繼對該國人才政策感到憂心,甚至引台灣「自閉」為戒,引發諸多討論。星國為吸引國際人才,提供許多優惠,去年聯電榮譽董事長曹興誠放棄我國籍,入籍星國。臉書即將在美上市之際,共同創辦人沙佛林也被揭於去年放棄美國籍,取得星居留權。

焦點轉回國內,中研院院長至立院報告人才流失問題時,有委員提到,香港有大學以月薪八十萬挖角副院長王汎森。此舉雖凸顯人才外流的嚴重性,但台灣納稅人真的虧待這些人才嗎?

我認為,政府無力,領導無方,人民無望,這才是大家該憂心之處。

其實,大學教職或研究人才的流失,因素是多方面,不單是國外薪資高。若有人想移民赴外覓職,那是個案。若有多人流失,那麼該行政單位首長需要自我檢討。台灣薪資是否合理,以後要調多少,都得以國民平均所得和所得稅稅率來作基準,以國家稅收來衡量,不能只比較工資是多少倍。

中國高掛社會主義,在大學或研究單位經費及薪資結構上,比台灣還更具彈性及資本主義色彩,而台灣倒像被框在社會主義的框架上。目前僵硬且平頭式的薪資制,才是最該革新之處。

不過在五年五百億的卓越「金援」下,表現好的大學教授有不差的獎金,而中研院也有高人好幾倍薪水的特聘研究員制度,他們應可養尊處優,不致人才外流。

另,教育部長蔣偉寧提到,台灣在海外的人才庫空竭,很多大陸學者在美國大學任教,而台灣赴美留學愈來愈少等等,這是必然的。

目前在美國的留學生,大多是中國、印度、伊朗,因為這些國家人多且較落後;但少有日本人或先進國家的留學生,因他們不一定要到美國取經。近廿年來,台灣的大學師資研究設備改善很多,台灣學生畢業後,自然選擇在台就職或上研究所,不願再投資光陰及金錢去留學。因為留完學後,不易找到好的教職或科研工作。

而在教育方面,三專、五專升等造成大學林立,師資良寙差距大,造成滿街是大學生,但很多人缺乏專業訓練,在職場上也缺乏就職所需的技能。即使是碩、博士生,業界也沒那麼多的空缺,能讓他們一展所學。這是國家資源的浪費,也會導致社會問題。畢竟台灣近廿年來產業並未升級,不像南韓能有大作為的政治及企業領袖來長期規劃扶持 。

人才外流或海外的人才庫空竭,這些是果不是因,且不是問題的癥結。

這二、三十年來,台灣缺乏膽識、遠見及魄力的政治及企業領袖,面對國際化的競爭及崛起的中國,卻只想圖短利及選舉勝算的操作,民眾民主法治素養的提升不去重視,卻讓低俗缺內涵的媒體文化到處泛濫。

各國為了吸引有前途的企業家和人才,未來的競爭將日趨激烈。大家倘若還自我感覺良好,蜀中作樂,直把杭州作汴州,長此以往,三、五十年後,台灣身在何處,還有沒有自由寶島的存在,將是一個大問題。

【2012/05/13 聯合報】

全文網址: 人才空竭 30年後還是寶島嗎 | 民意論壇 | 意見評論 | 聯合新聞網 http://udn.com/NEWS/OPINION/X1/7089102.shtml#ixzz1uhyTz3gZ

Power By udn.com

字體:

字體: