字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2017/11/03 10:24:25瀏覽1221|回應1|推薦47 | |

***____ 無悔的童年 幸福的寫照 ____***

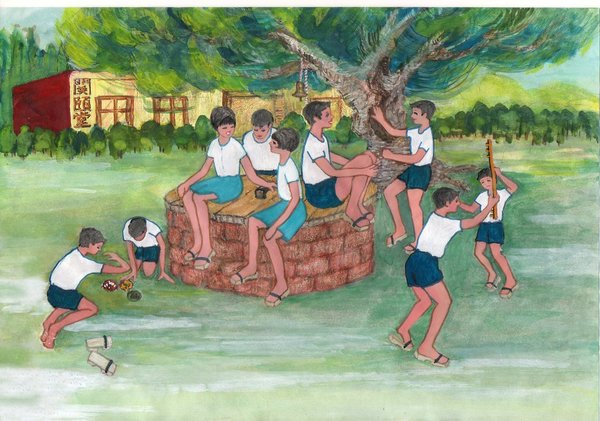

在薇閣的生活,課餘的時間是十分多采多姿的。 體育場上是我們課後耗時最多的地方,同學們既跳高又跳遠的,沙坑裡永遠擠滿了人。不管哪一個季節的太陽,都不會影響我們的興致。 同學一起時可以玩各種球類活動,躲避球場上也經常人滿為患,只要有興趣,說一聲「我加入」就行。玩得滿身灰土或滿身大汗,都是理所當然的事。 騎車、玩官兵捉強盜、騎馬打仗,或是鑽進祕密洞扮紅海盜,在想像的世界裡行俠仗義、遨遊四海。也可以編個故事大家一起排演話劇,或一起到大禮堂,邊彈琴邊唱「農家樂」或「羅雷萊」。 女生在運動場上又瘋又跑的,也不在少數。中低年級階段,跳繩、跳橡皮筋的遊戲更是風行,甚至還有配套的歌謠:「小皮球,香蕉油,滿地開花二十一,二五六,二五七,二八二九三十一」,至於歌詞是什麼意思?用邏輯去思考童玩是行不通的,它們的意義只有兩個字就足以表達──「快樂」而已。 「小姐小姐別生氣,明天帶你去看戲。我坐椅子你坐地,我吃香蕉你吃皮。」這是男生常喜歡對女生耍的嘴皮子。 另一個有如接龍遊戲的順口溜就更常登場──「剃—剃—剃光頭,頭—投—投大海,海—海—海龍王,王—王—王八蛋。」主要就是最後要接一個讀音相同的字,而同學如果能出其不意地接上個罵人的字詞,就像中了彩一樣興奮。 丟沙袋也是女生愛玩的遊戲。記得當時高我兩班的劉之欣玩得幾乎出神入化,只要一輪到她,簡直沒有停下手的可能。男生就沉迷在玩彈珠和ㄤ阿票,尤其是校園裡教室前方,那些老樹根盤纏的週圍,凹凸不平的地面是玩彈珠人的最愛,可能有點類似打高爾夫球時的球洞一樣的效果。 有一段時間,不知道從哪裡冒出來兩雙溜冰鞋,就是四個滑輪的那種,大夥就都學起溜冰來。要找一塊寬敞又地面平滑的理想場地,校園裡惟有新餐廳是時興的磨石子地面,最符合條件。雖然餐廳裡有兩排餐桌擺著,但是還不至於影響到我們的行進和動作。待後來新北投公園設了個溜冰場,比我們的餐廳寬敞得多之外,還設有陡坡來增加技術的難度挑戰和趣味。逢到假日,我們也偶爾會去那裡溜個過癮。 校園裡有好多高大的老樹,夏天來了最熱鬧,知了(蟬)的鳴叫聲響徹雲霄,總引起尋覓的興味。於是找根特長的竹竿來,尋個旮拉角,在竿子的尖端纏攪上一些有黏性的蜘蛛網。即使那些蟬躲在高高樹梢的茂密葉影下,也難免不被眼尖的人發現,用長竹竿上的蛛網一粘就手到擒來。抓蟬是件不分男女生都熱衷的事。 蟬的鳴叫聲來自它身體的兩側,只要用兩隻手指捏著它身體兩邊的部位一用力,蟬鳴就猛然開始;你手指一鬆,它的叫聲就嘎然而止,好像有馬達開關一樣可以收放自如。也有的蟬是不會叫的,據說是母蟬,這些不會叫的蟬我們即使抓到,也沒興趣。待驗明正身之後就隨即放行,反倒增加了牠們的存活的機會。 蟬在樹上鳴叫,和在我們手上叫有什麼差別?想來是──牠在樹上的叫聲是對我們的一種誘惑;而抓在手上,牠就成了我們的玩具。要牠叫或是不要牠叫,都可以由我們操控自如,這就是我們喜歡抓蟬的真正原因。 有段時間,和趙家鼐養蝴蝶一樣,我養了一條小蜈蚣,也是走到哪就帶到哪。 我聽了一個蜈蚣救主的傳奇故事,話說有個人養了兩條蜈蚣,越養越大,幾乎養到和竹子一樣粗了。有一天他行夜路時,遇到一條修煉成精的大蟒蛇,眼睛居然有燈籠那麼大。橫架在那個人必須通過的一條河上,偽裝成一座橋樑,引誘那人自動走進牠張開的大口裡要吞掉他。那兩條長大了的蜈蚣已有靈性,比主人還聰明,早已識破了蟒精的詭計,竟然奮不顧身的和蟒精打鬥,終於救了主人一命。 這個故事,讓我對蜈蚣的印象驟然大好。在偶然的機會裡發現了一條小蜈蚣,就把在美勞課上常用的燈芯草中間挖空,把小誤蚣放在裡面,旁邊用迴紋針勾著吊起來,好像現在最迷你的小提包那樣,就這樣養起小蜈蚣來。每頓飯後,一定留一粒米飯給牠吃,晚上就寢時,只好把牠留在書桌的抽屜裡。幻想著把牠養大之後,說不定哪天我遇到了危險,也會救我一命。 有天早上,我從宿舍趕到教室,卻發現小蜈蚣已經不告而別。究竟鑽到哪裡去了?翻遍書桌和教室,都找不到,惋惜了好一陣子。蜈蚣救主的幻想曲也就此無疾而終。 每棟教室和那條縱貫校園前半部的檳榔大道之間,都有一方約五、六坪大小的花圃,種了高高低低許多花木;加上有涼亭的那片竹林;還有單身老師宿舍前面有成排仙人掌的那個大花園,都是我們捉蟲的好地方。像紡織娘、蚱蜢、螳螂、金龜子之類的,不勝枚舉。 小蟲是捉不完的。我可是最不怕痛的捕蟲高手,即使螳螂有倒刺般的大夾子蚻得手指刺痛無比,捕捉的動作也絕不會中途放棄。 我抓過的螳螂實際上有綠色與褐色兩種。螳螂產下的卵是褐色的,學名叫作螵蛸。形狀有點圓又不太圓,類似橄欖的形狀,但是兩頭又沒那麼尖,捏在指間有點彈性。據說如果小孩常尿床,吃這個螵蛸包準管用,而且成效迅速。可惜當時保育組老師們不知道這個偏方,否則一定是她們的最愛,也應該是那些因尿床而當眾挨打同學的救星。 差不多一個月之後,待小螳螂孵化出來,螵蛸上原先緊閉的小小格紋,竟好像最精緻小巧的百頁窗一樣,一扇扇地全都打開了。 上百隻小螳螂就從小百頁窗裡跑出來,湧滿我書桌的抽屜。牠們嫩嫩的綠色身體,竟和大螳螂一樣會蜷曲牠們的前肢,左右晃動,就像一個拳擊手預備要左右開弓時那樣,十分敏捷的樣子,一副天生善鬥的架勢。 能抓到大螳螂,對我而言是一種勝利的快樂,對小螳螂,卻覺得牠們十分纖細可愛。待小螳螂一孵化出來,我的好奇心已經得到滿足。就盡可能的把牠們從書桌抽屜移送到花園的樹葉上去,衷心希望牠們能夠快快安全長大。 在我二、三年級那段時間,薇閣校園裡還有一大片樹林和草場(如今薇閣小學的關頤樓後面至門房之間的那一帶),不是特意培養的,可算是迷你的天然林。同學們下了課經常在那裏面躲迷藏或隨意溜趿。 有一天和幾個玩伴在那裡的草叢上,赫然發現一條蛇停身在草尖上面,走近時才看出原來是一條完整的蛇皮。那蛇皮相當薄,但是麟甲的痕跡還是很明顯。對我這個不怕蟲又不怕蛇的人來說,簡直如獲至寶,趕緊輕手輕腳地把它收藏起來。可惜還沒向同學炫耀過幾次呢,就已經風化殘碎不堪。聽說蛇自己蛻皮就是那麼薄薄一層,而每蛻一次皮,就長大變長一點。 草叢裡還經常可以找到人面蜘蛛,膽子特大的人,常會出其不意地抓一些奇奇怪怪的昆蟲來給大家見識,人面蜘蛛就是最希罕的一種。那種蜘蛛背上的紋樣太像人臉,五官俱全,但是表情又似乎特別猙獰邪惡,讓人產生既詭異又可怕的感覺。能抓到這種蜘蛛的人頓時就成了眾目聚焦的大英雄。其他的什麼紡織娘啦、蚱蜢啦都變成小兒科啦。 那片草地的位置後來建置了養兔房,之後又改闢為一片竹林,中心有一個亭子。亭子週圍舖了蜿蜒的水泥小徑,幾乎可以四通八達。 有同學說那片竹林裡常常有竹葉青 (青竹絲) 出現,那是一種很毒的蛇,掛在竹子上就像一節一節細竹一樣,不容易發覺。 可是我們還是經常在那片竹林裡穿越,因它旁邊就是躲避球場,而它的小徑又可以直接通往餐廳,地理位置實在方便。 有一回很多人在那附近玩,突然有幾個高班的男生大叫有蛇,於是他們拿起長竹竿,遠遠地朝那條蛇猛打。 我正好經過,定睛一看,原來不是青竹絲,而是一條錦色斑斕的小蛇,在地上快速地撺動。那些長竹竿彈性太強,總在牠身邊左一下右一下的彈跳著,就是打牠不著。 我看到旁邊有一塊不算小的石頭,快步走過去搬起來,既快速又神準地放在那條小錦蛇的頭上,於是一切在瞬間搞定。錦蛇跑不掉了,只見牠的尾巴仍在擺動不停。 我站直身子,高興地望向那群手拿竹竿的打蛇人,以為多少會得到一些稱許。 沒想到他們竟然齊口同聲大罵:「你找死啊!你知不知道離牠那麼近有多危險,是毒蛇耶!」 真是滑稽,誰不知道顏色越漂亮的蛇毒性越強,這已經是一種生活常識了,還用得著現在才來說明。但是你們既然拿竹竿都打不著,我這招不是比較管用?真是狗咬呂洞賓,不識好人心。既然如此,我頭一轉,不理他們的叫囂,別處玩去也! 在多數孩童的成長過程中,這些玩樂都只不過是芝麻綠豆的小事。但是在規律的團體生活裡,一個小孩可以享受到如許自在的時光,即使只是閑閑地仰望天上的浮雲,編織夢想;或趴在草地上尋找和草色一致的蟋蟀、紡織娘這些無驚無險的無聊事。相比於狄更斯「孤雛淚」裡淪為小偷乞兒的小孩,相比於夏綠蒂「簡愛」裡那個到處灰濛濛又拘手拘腳的孤兒院慘淡的環境,這份不受干擾的自在自得,不能不說也是一種幸福的寫照吧? |

|

| ( 休閒生活|其他 ) |

by ynn

by ynn