字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2013/12/04 23:16:34瀏覽629|回應0|推薦1 | |

|

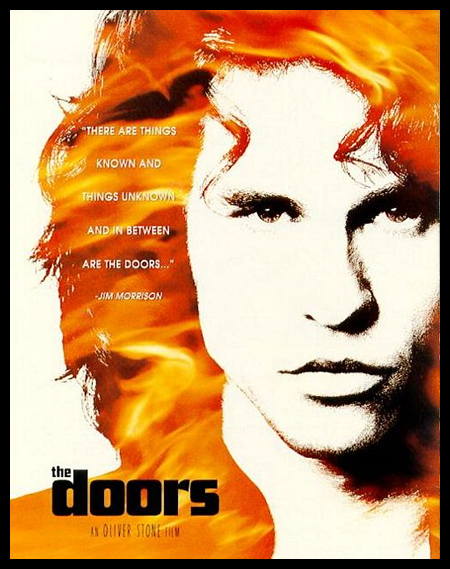

偶然聽到The Doors的歌曲The End。 不免要想,奧利佛史東最近在忙什麼呢? 這位美國導演,奧斯卡運奇佳,但影史定位是公認的離大師還有一段距離,他雄辯滔滔、邏輯清楚的敘事力道,要一般觀眾難以招架,不小心就被牽著走。 史東80年代曾以《前進高棉》(86)、《七月四日誕生》(89)兩部越戰題材電影密集奪下奧斯卡導演獎,一般評論對《前進高棉》認同度較高,可是較量兩片高下,其實意義不大,因為1979年法蘭西斯柯波拉的《現代啟示錄》早已宣布了越戰電影的極致境界。 征戰奧斯卡並不順坦的《現代啟示錄》,當年重寫了戰爭片的藝術高度。電影透過美國越戰輻射出一場文明寓言,內在風景之壯闊、迴旋,教觀眾就算未能當下吸收、爬梳,也絕對震撼不已。片中一大畫龍點睛的功臣,正是60年代搖滾樂團The Doors的歌曲The End,此歌配襯在該片開頭,居功甚偉的決定了電影的末世基調。 很有趣的,後來奧利佛史東決定拍攝搖滾樂團The Doors傳記電影《門》,並在主唱吉姆·莫里森逝世二十周年的1991推出。做為一個影迷,不免要猜測,史東導演是否不服氣兩部代表作老被拿來跟《現代啟示錄》相比,所以意氣用事,想藉此翻轉一番。 這一翻,相當不漂亮,儘管有外型跟本尊極像的方基墨和美國甜心梅格萊恩加持,影評和票房仍不討好。 當然,這部片我已經看過很久了,也並未特地挖出來複習。我認為本片難以深入人心的主因,除了充斥史東那種流於炫技、人工化的意識流光影,最大致命傷,是在於復古(或說懷舊)的焦距,沒辦法騷到觀眾的共有記憶。 同樣是二十年,說長不長的歲月時程,我們想想,1973年喬治盧卡斯拍了懷念50年代的《美國風情畫》,2000年卡麥隆克洛拍了懷念80年代的《成名在望》,兩部都是富音樂性、且跟流行文化密切鏈接的佳作。而兩位導演是如何節制拿捏文化差距的奇觀?乃至抓準情感的共振、以及角色亟欲掙破時代制約的那種蛻變姿態? 該說客觀條件的優劣嗎?1991年,奧利佛史東也拍出了觀點激亢、規格華麗的《誰殺了甘迺迪》,成績不差,也擄獲主流觀眾的心,但《門》對史東來說,就像一架目的地不明確的滑翔翼,降落哪裡是哪裡,又或者,對60s末嬉皮文化的掌握,1991年或許不是一個成熟的時間點,這題材很可惜浪費了。 再看日後葛斯范桑的《自由大道》(2008)、李安的《胡士托風波》(2009) 陸續問世……前幾天我聽到The Doors的歌,突然有感,歲月焦距已積累足夠,或許現在才是開門的時候。

註:奧利佛史東第一座金像獎出自1978年亞倫派克執導的《午夜快車》,當年他拿下改編劇本獎;意氣風發的奧利佛史東12年內拿下三座奧斯卡獎,運氣遠優於他的老師馬丁史柯西斯。問題是,這麼一位大師級的老師,也是奧利佛史東的宿命,影迷多會想,連馬丁史柯西斯都沒拿到,奧利佛史東憑什麼拿三座? 《門》↑

The Doors歌曲The End↑

《現代啟示錄》↑ |

|

| ( 休閒生活|影視戲劇 ) |