字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2022/02/15 20:43:21瀏覽547|回應0|推薦2 | |

【Day11 / 北埔老街】 預定今天返回台北,行程只排北埔老街。

來到北埔老街,好像一定要吃客家傳統美食「粄條」才算到此一遊。在滿街都是粄條下,我們選在「璞鈺擂茶」用餐(免費品嚐客家擂茶),璞鈺是素食餐廳,所以粄條是用香椿調味、加上五彩時蔬。除了粄條,也點了擂茶麻糬和十穀米、麵線等套餐,擂茶麻糬很特別,上桌是一大塊,要自己切成小塊後沾擂茶粉搭配花生顆粒,現做的麻糬好有彈性,蠻好吃的。 粄條的製作技術大約是在清朝乾隆年間時,隨著客家移民從中國廣東傳入台灣。這種用在來米磨成漿後製成的米食,北部新竹說「粄條」或「板條」,南部高雄則稱之為「面帕粄」,而因為北南二地的新埔、美濃並列為客家粄條美食重鎮,所以有「北新埔、南美濃」的俗諺。不過二地製作粄條的方式不完全相同,新埔粄條大多以純米漿製作,吃起來滑嫩;美濃粄條則多半在糯米粉中混入少許太白粉或番薯粉,口感Q彈有嚼勁。

北埔老街是全台古蹟密度最高的老街,短短200公尺長就有金廣福公館、姜家天水堂、姜阿新古宅、慈天宮、北埔姜式家廟等七座古蹟。

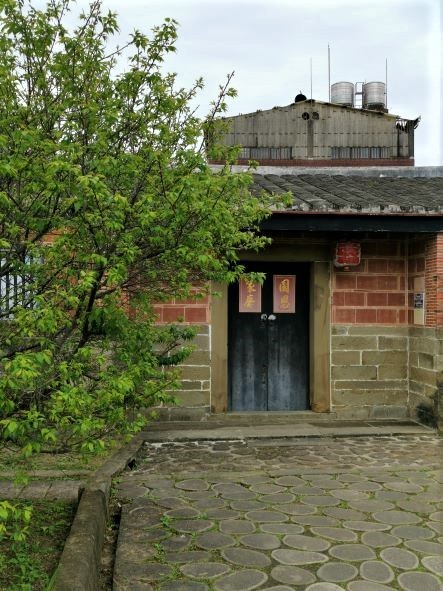

因COVID-19疫情關係,金廣福公館假日時段暫不開放自由參觀,不過2018年9月我們曾到訪參觀這裡,所以放上那時拍的照片。

清道光15年(1835年),當時基於治安及墾拓等需求,淡水同知李嗣鄴下令建造金廣福公館(一級古蹟),「金廣福」三字有特殊的含意,「金」意指官方、「廣」指當時參與北埔開墾的粵籍客家族群、「福」代表福建籍閩南人墾戶,在族群衝突不斷的那個年代,「金廣福」墾號見證了清領時期閩南族群,和客家族群三方合作武裝移墾的歷史。

有著獨特歷史意義的金廣福,坐北朝南兩落四合院的建築風格融合閩客古風與墾拓社會的簡樸堅毅。

今日的觀光老街是昔日的墾隘重鎮。

今日的觀光老街是昔日的墾隘重鎮。

金廣福公館的門板及牆面上設有銃孔,為早年防衛的設施。

大門口的老梅樹,據說樹齡已100多歲。

在金廣福左前方是墾戶首姜秀巒的故居「天水堂」,為一堂六橫屋之傳統客家屋式配置結構,門樓為燕尾造型,號稱全台最美門樓之一,因姜家後代目前仍居住於此,所以不開放參觀。

老街信仰中心「慈天宮」(三級古蹟),同樣彰顯了閩客的合作精神,主祀觀音菩薩,另外配祀聖母媽祖、五谷神農先帝、文昌帝君、三山國王、三官大帝、註生娘娘與福德正神,因眾神合祀,淡化了墾民祖籍的籓離。慈天宮採雙堂二橫式建築,廟門前的「升龍式」龍柱為其特色。

因《茶金歲月》時代劇在「姜阿新洋樓」(1946年建)開拍,來參觀的人很多,我們沒預約上。放一張2018年9月拍的照片,姜阿新洋樓於2017年展開修繕,2019年才開放參觀,所以那時只能從外探看。

建於1922(大正11)年的北埔忠恕堂曾屋,雖然沒有列名北埔老街古蹟內,但在北埔聚落中,它左橫屋逐漸向內偏移的有機建築形態佈局最特別。我們現在看到的忠恕堂院門方位為西南向,但原本宅院大門與其祖堂一致,位於南北向之中軸線上,不過完工後諸事不順,當時堪輿師判斷,南北向的院門與鄰近姜氏家廟的燕尾脊相沖,犯了「泥尖煞」,所以才改成現在的西南向,2018年我們就是因其門樓的特殊角度和形式典雅的外牆而好奇入內參觀。 feb.13 2022 |

|

| ( 心情隨筆|雜記 ) |