字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/02/14 22:50:36瀏覽147549|回應2|推薦136 | |

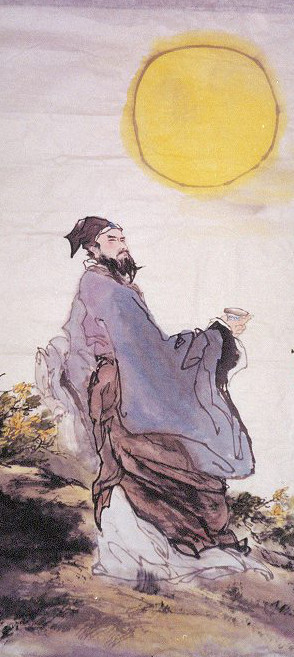

蘇軾「水調歌頭」詞賞析 --丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇兼懷子由-- 明月幾時有,把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間。轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓。人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但願人長久,千里共嬋娟。 這篇蘇軾「水調歌頭」詞,如以白話文釋之,大意如下: 我舉起酒杯問青天,天上的明月是甚麼時候開始有的呢? 而天上神仙住的地方,今夜又是怎樣? 望著美麗的天空,我真希望能夠乘著風兒飛回去,但又害怕神仙們居住的地方太高了,會讓人冷得受不了。於是我只好和我的影子,在晶瑩的月光下翩翩起舞。那種快樂,就像是到了天上一樣。 夜深了,我回到了屋子裏,靜靜的看著月光,緩緩的轉過朱紅色的樓閣,滑進精緻的小窗內,照在我這個毫無睡意且心思重重人的身上。 月兒啊!你是這樣聖潔無私,對人從不懷恨的,但又為什麼老是在人們別離悲傷的時候,仍然這麼樣的圓滿,使人看了因感傷而難受呢? 唉!我不要再胡思亂想了!人有情緒自然有悲有歡,人有俗務,離離合合就再所難免,就像月兒有圓、有缺,這就是無常呀!是亙古不變,不能兩全其美的既定現實呀! 但是只要我們都能夠健康、活得夠長久,雖然與親人隔得很遠,卻也能夠共賞天上的明月,余願已足,也就沒有什麼可遺憾的了。 這首借景舒情的佳作,是蘇軾於北宋神宗熙寧九年(1076-歲序丙辰) 中秋之夜所作,當時蘇軾在密州(今山東諸城)做太守,中秋之夜他一邊賞月一邊飲酒,直到天亮,因思念其弟—蘇轍,於是作了這首《水調歌頭》詞。 蘇軾(1036-1102),字子瞻,號東坡居士,四川眉山人;蘇轍(1039—1112年),蘇軾之弟,字子由,號潁濱遺老。兩人皆為唐宋八大家,連同他們的父親蘇洵,世人尊稱「三蘇」,歸納他們的特點是「凝煉老泉,豪放東坡,衝雅穎濱」皆各領風騷,為人仰慕。 蘇軾、蘇轍倆兄弟的感情最為篤厚,留下不少佳話,但是他們的性格,生來就大不相同,蘇軾熱情奔放,蘇轍沈靜恬淡。少年遊玩之際,但凡有山可登,有水可浮,蘇軾未嘗不急急撩起衣裳,率先而行,蘇轍卻要查看一番後,才不緊不慢地跟上;蘇軾如得到一副書畫佳作,立刻歡呼雀躍,真以為樂,而蘇轍總是淡漠地看著,不甚經意,但跟在哥哥身後讀書習字,未嘗一日相離。 提起二蘇的名字真有意思,都與「車」有關:「軾」是車上的前列扶手,是車的最顯眼處、最易折損處。「轍」是車輪壓出的痕跡,有功而不賞、有難而不擔。在蘇軾十二歲、蘇轍八歲那年,蘇老泉作了一篇「名二子說」:「輪輻蓋軫,皆有職乎車,而軾獨若無所為者。雖然,去軾則吾未見其為完車也。軾乎,吾懼汝之不外飾也。天下之車莫不由轍,而言車之功者,轍不與焉。雖然車僕馬斃,而患亦不及轍。是轍者,善處乎禍福之間也。轍乎,吾知免矣。」 知子莫若父,蘇洵是深知兩個兒子的脾氣性格的。他見「大蘇」性不忍事,每遇不平事,立刻「如蠅在口,吐之而快」,無意中將會得罪不少人,就為之取名為「軾」,「軾乎,吾懼汝之外飾也」,故再取字「子瞻」,希望他做事能瞻前顧後,三思而後行。對於沈靜內斂的「小蘇」,老蘇取名為「轍」,「轍者,善處乎禍福之間也」,再取字「子由」,希望他能適當「動輒由他」,自由灑脫,大可不必擔心福禍。 有人說,「名字決定命運」,到底有無道理,我並不全信,但證諸蘇軾的一生大起大落,嘗盡世間悲苦離愁,做事並未「瞻前顧後」,而蘇轍謹慎一世,未嘗一日「由著性子」去,他們的名字似乎並未應徵他們的行止。 雖然他們的個性文風截然不同,蘇軾蘇轍兄弟倆的感情卻絲毫未受影響。相反地,並肩攜手、患難與共的手足親情,幾乎貫穿他們的一生,蘇轍說哥哥「扶我則兄,誨我則師」,蘇軾認為弟弟「豈是吾兄弟,更是賢友生」,還常常說自己實不如子由,「至今天下士,去莫如子猛」。「宋史‧蘇轍傳」記載:「轍與兄軾進退出處,無不相同,患難之中,友愛彌篤,無少怨尤,近古罕見。」幾十年間,兄弟二人詩文詞往來,從未間斷。蘇軾幾乎每到一個任所就給子由寄信贈詩,僅以「子由」為題的詩詞,諸如《示子由》、《別子由》、《和子由詩》等,就超過100首。後來蘇軾因為和宰相王安石意見不合,被貶了官,並且下了獄。弟弟蘇轍還上書皇帝,希望用他現任官職贖哥哥的罪。雖然沒有獲准,卻也成為千古佳話。 話說:熙寧九年(1076),蘇軾知密州已有兩年。時蘇轍在齊州(今濟南)幕府掌書記,這一年的中秋,皓月當空,銀輝遍地,兄弟同在齊、魯,相望而不能相晤,轉眼已七年未得團聚了,相思之苦,痛澈心扉。是晚,蘇軾邀客人登超然台飲酒賞月(見《和魯人孔週翰題詩二首》小引,《蘇軾詩集》卷十四),通宵暢飲,望月思親,豪興大發,賦詞放歌,淋漓盡致地表現了這位「坡仙」曠逸的情性和深邃博達的人生思想。 現在,讓我們來剖析這首「水調歌頭」詞。 在大自然的景物裡,月亮往往會給人以遐思,是很浪漫的,很能啟發人的藝術聯想。一鉤新月,會讓人聯想到初生的萌芽的事物,一輪滿月,會讓人聯想到美好的圓滿的生活,皎潔的月亮,又會讓人聯想到光明磊落的人格。在月亮身上集中了人類許多美好的理想和憧憬。蘇軾是一個性格很豪放、氣質很浪漫的人,當他在中秋之夜,大醉之中,望著那渾團、嬋娟的明月,他的思想感情,猶如長了翅膀一般,在天上人間,自由地飛翔著。反映到詞裡,遂形成一種豪放灑脫的風格。 本詞充盈著奇特的想像和俊逸的浪漫氣息。牽人神魂,沁人心脾。一開始就提出一個問題:明月是從什麼時候開始有的?「明月幾時有?把酒問青天。」(註:傳說神仙世界裡只過幾天,地下已是幾千年,故此設問。),蘇軾把青天當做自己的朋友,把酒相問,顯示了他豪放的性格和不凡的氣魄。或許這兩句是從李白的「把酒問月」中脫化出來的,但又有所新發。李白的詩說:「青天有月來幾時?我今停杯一問之。」。顯然,李白的語氣比較舒緩,蘇軾因為是想飛往月宮,所以語氣更關注、更迫切。「明月幾時有?」這個問題問得很有意思,好像是在追溯明月的起源,宇宙的起源,又好像是在驚嘆造化的巧妙。我們從中可以感到詩人對明月的讚美與嚮往。 接下來兩句:「不知天上宮闕,今夕是何年。」。明月清輝逼人,美酒香醇醉人,東坡不禁奇想連連。把對於明月的讚美與嚮往之情,更推進了一層。「不知天上宮闕,今夕是何年。」正是《詩經》「今夕何夕,見此良人」之意。讚美、欣賞之情溢於言表,而詞人倜儻瀟灑之神采亦盡在這一問之中。 從明月誕生的時候起,到現在已經過去許多年了,不知道在月宮裏,今晚是一個什麼日子。詩人想像那一定是一個好日子,所以月才這樣圓,這樣亮。他很想去看一看,所以接著說:「我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。」(好像自己本來就是從天上下到人間來的,所以說「歸去」)他想乘風飛向月宮,又怕那裡的瓊樓玉宇太高了,受不住那兒的寒冷(傳說月中宮殿叫廣寒宮,是非常冷的地方)。「瓊樓玉宇」,語出「大業拾遺記」:「瞿乾祐於江岸玩月,或謂此中何有?瞿笑曰:可隨我觀之。俄見月規半天,瓊樓玉宇爛然。」「不勝寒」,暗用「明皇雜錄」中的典故:八月十五日夜,葉靜能邀明皇遊月宮。臨行,葉教他穿皮衣。到月宮,果然冷得難以支持。這幾句明寫月宮的高寒,暗示月光的皎潔,把那種既嚮往天上,又留戀人間的矛盾心理,十分含蓄地寫了出來。除此之外,還有兩個字值得注意,就是「我欲乘風歸去」的「歸去」。飛天入月,為什麼說是歸去呢?也許是因為蘇軾對明月十分嚮往,早已把那裡當成自己的歸宿了。從蘇軾的思想看來,他受道家的影響較深,抱著超然物外的生活態度,又喜歡道教的養生之術,所以常有出世登仙的想法。他的「前赤壁賦」描寫月下泛舟時,那種飄然欲仙的感覺說:「浩浩乎如馮虛禦風,而不知其所止;飄飄乎如遺世獨立,羽化而登仙。」也是由望月而想到登仙,可以和這首詞互相印證。 但蘇軾畢竟更熱愛人間的生活,「起舞弄清影,何似在人間!」,融化了李白「月下獨酌」「我歌月徘徊,我舞影零亂」詩句,借用李白詩中灑脫不羈的形象和清朗空明的意境,捨卻原詩孤獨迷惘的情緒,表達了蘇軾飄飄欲仙,卻又腳踏人間泥土、熱愛人生的精神面貌。瓊樓玉宇,乘風奔月,月宮高寒,無一不是人們熟知的神話傳說,被詞人信手拈來表現其中秋月夜的「歡」情「醉」意,舒卷自如,既寫盡了「歡」,也寫活了「醉」。寫思親時,仍扣「月」而行,情緒略轉低徊。「轉朱閣,低綺戶,照無眠。」,月光流轉,斯人不眠。蘇軾與蘇轍手足情篤。蘇軾杭州通判任滿時,「請郡東方,實欲昆弟之相近」(《密州謝表》《東坡集》卷二十五)。但來到密州,兄弟相隔仍遠,晤面艱難。每逢佳節倍思親,今宵明月朗朗,思親之情油然而生,不能自已。 此詞中的「轉」和「低」都指月亮的移動,暗示夜已深沉。月光 轉過朱紅的樓閣,低低地穿過雕花的門窗,照著屋裏因思親而失眠的人。月圓而人不能圓,這是多麼遺憾的事啊!於是詩人埋怨明月說:「不應有恨,何事長向別時圓?」。明月您總不該有什麼怨恨吧,為什麼老是在人們離別的時候才圓呢?這是埋怨明月故意與人為難,給人增添憂愁,倒像故意令人難堪似的。卻又含蓄地表示了對於不幸的離人們的同情。 這首詞從幻想上天寫起,寫到這裡又回到熱愛人間的感情上來。一個「我欲」、一個「又恐」、一個「何似」,這中間的轉折開闔,顯示了蘇軾感情的波瀾起伏。在出世與人世的矛盾中,他終於讓人世的思想戰勝了。 下一段,由中秋的圓月聯想到人間的離別。「轉朱閣,低綺戶,照無眠。」。接著,詩人把筆鋒一轉,說出一番寬慰的話來為明月開脫:「人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。」。人固然有悲歡離合,月也有陰晴圓缺,她有被烏雲遮住的時候,有虧損殘缺的時候,她也有她的遺憾,自古以來世上就難有十全十美的事。既然如此,又何必為暫時的離別而感到憂傷呢?這幾句從人到月,從古到今,作了高度的概括,很有哲理意味。 詞的最後說:「但願人長久,千里共嬋娟。」「嬋娟」是美好的樣子,這裡指嫦娥,也就是指明月。「共嬋娟」,就是共明月的意思,典故出自南朝謝莊的「月賦」:「隔千里兮共明月。」。既然人間的離別是難免的,那麼只要親人長久健在,即使遠隔千里,也還可以通過普照世界的明月,把兩地聯繫起來,把彼此的心溝通在一起。「但願人長久」,是要突破時間的局限;「千里共嬋娟」,是要打通空間的阻隔。讓對於明月共同的愛,把彼此分離的人,結合在一起。古人有「神交」的說法,要好的朋友天各一方,不能見面,卻能以精神相通。「千里共嬋娟」也可以說是一種神交了!王勃有兩句詩:「海內存知己,天涯若比鄰。」,意味深長,傳為佳句。此處「千里共嬋娟」,有異曲同工之妙。這首詞表達了對弟弟蘇轍(字子由)的懷念之情,但並不限於此。也可以說:這首詞,是蘇軾在中秋之夜,對一切承受著離別之苦的人,表示的美好祝福。 這首《水調歌頭》,想像奇拔浪漫,筆勢矯健回折,形象灑脫生動,「一洗綺羅香澤之態,擺脫綢繆宛轉之度;使人登高望遠,舉首高歌」(胡寅《酒邊詞序》)。其清曠健朗之格調大異於花間、金奩之柔媚婉約,初露東坡豪放詞風範,讀來令人耳目一新。是蘇軾創作進入全盛時期的代表作,全詞酣暢淋漓,一氣呵成,讀起來朗朗上口,是詠月詩詞中不可多得的名篇。歷來都備受推崇。「苕溪漁隱叢話」說:「中秋詞,自東坡《水調歌頭》一出,餘詞盡廢。」。認為是寫中秋的詞中最好的一首,這絕對不是溢美之詞。

|

|

| ( 知識學習|其他 ) |