韓媒:「馬習會」為兩岸關係與台灣選情投下震撼彈

-

2015年 11月 5日

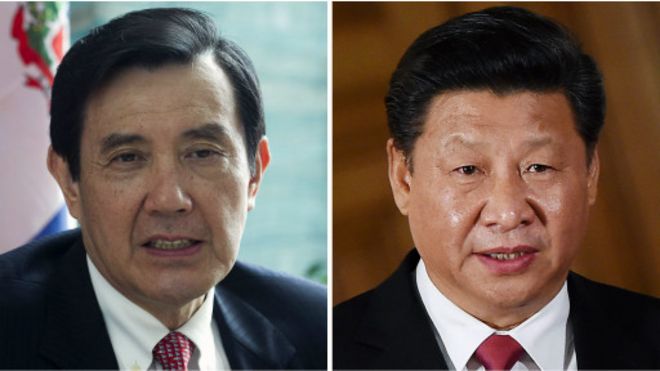

EPA

EPA即將展開的「馬習會」於周三(4號)曝光,為兩岸關係與台灣大選情勢投下震撼彈。在作為分裂國家的韓國,相關消息也成為今早各家報紙的報道重點。

今早出刊的韓國報紙,多刊出斗大的馬英九及習近平的照片,介紹本次馬習會將展開。不過,《中央日報》、《東亞日報》與《韓國日報》則出現了台北街頭抗議「馬習會」 的示威照片。

對「馬習會」投以最大份量報道的,是進步派報紙《京鄉新聞》。今天不只以整版的份量介紹當下的兩岸時局,更在社論中對「馬習會」加以評論。

《京鄉》發自北京特派員的報道稱:「自馬英九總統上任後,台灣與中國的貿易量增加了兩倍以上,政治關係卻無法跟上。這段期間,有關首腦會談的說法周旋流傳,據了解是因中國的拒絕而告吹,結果終於在明年1月大選之辦成。」

該報以「Chiwan」(即中國與台灣的合體)字眼指稱,馬總統希望開啟雙邊「政熱經熱」的時代。

另外,《京鄉》也在社論中提到兩岸關係與韓國的分裂情況類似。內容指出:「若雙方首腦會談能常態化,對區域內的安保將是貢獻。這段期間,周遭國家都在看中國臉色,而與台灣維持非正式的外交關係;希望借兩岸首腦會談的契機,解決這種不正常的狀況。」

社論中也提到,台灣內部也有意見擔憂,首腦會談是為了幫助國民黨、牽制反對一中的民進黨。「若目的是要幫助國民黨,首腦會談的意義就不得不褪色。」該報認為此番疑心造成反對示威出現,而台灣人看到中國強勢壓制回歸後的香港,憂慮民主會倒退,而中國對此「有義務給予回應」。

《京鄉》的社論更指出,接受美國支持的台灣,未對南海問題表態,卻與中國同樣保有「南海是承接祖先的中華民族資產」之立場,使台灣保有發揮角色的位置,期望透過本次會談能化解中美矛盾。

有關南海爭端,全國第一大報《朝鮮日報》則指出,國際常設仲裁法院(PCA)將審理菲律賓針對南海的島嶼所有權所提出的訴訟,台灣的回應是「並非審理對象」(實際上是「不承認與不接受」仲裁結果,提到針對南海問題,國共雙方「持有相似立場」。

保守系的《東亞日報》則稱,就任後致力實現兩岸「三通」的馬總統,本次與習近平主席的會談,將有「畫龍點晴」之意味,並引用日媒的分析稱,兩岸分裂後,中國給馬總統的這份「大禮」,就是希望國民黨能持續執政。

該報發自台北的報道指出,韓國的發展走向為「安美經中」(安保導向美國,經濟傾向中國),而台灣也明顯存在相同現象。

EPA

EPA報道也表示,而台灣儘管也跟其他先進國家一樣存在貧富差距、青年失業、低出生率與高齡化及社福縮減等現象,但如何說明與中國維持兩岸關係,經常會覆蓋掉其他議題。而年輕世代對台灣將「從屬」於中國的憂慮越來越大,親中的結果使台灣製造業「空洞化」,造成青年失業而受到批判,也讓馬總統的支持率一直維持在20%以下。

《東亞日報》還提到了台灣陸委會每年施測的統獨民調數據,並引述陸委會副主委林祖嘉的說法稱:「民調結果說明,不管哪黨執政,兩岸關係相較現在不會有太多變化。考慮到中國影響力漸漸擴大的現實,選民會認為維持現狀最能符合國益。」

詭異的是,內容還引述台灣外交部人士的說法稱:「一國兩制」在台灣幾乎已成禁忌詞語,因為「作為主權國家的台灣『已為中國所吸收』,事實上正消失中。」這句話似乎是在暗示,當下的中國不用依靠武力,透過經濟施展就能「拿下台灣」的憂慮。

《韓民族新聞》指出,目前台灣的GDP及觀光客,皆有40%依存中國。報道中稱:「國民黨透過首腦會談,是要對夾雜於中國利害關係的選民呼籲,正視兩岸關係的重要性與中國的親密關係。」

《韓國日報》則引述專家說法稱,兩岸歷史性的會晤,目前看不出會跟隨有劃時代的變化出現,也不會對總統及立委選舉產生太大影響。而任期將盡的馬總統現正遭逢「權力滲漏」,馬習兩人「就算達成重大協議,也無法實行」。

(責編:蕭爾)

字體:

字體: