字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2014/05/16 09:52:27瀏覽2707|回應0|推薦3 | |

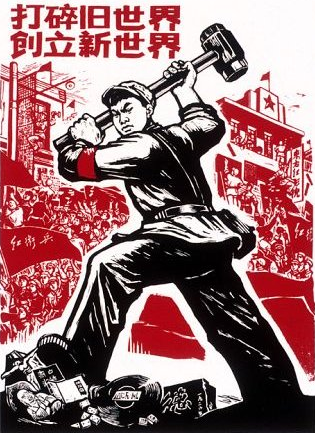

本文原文於1979年以「知名」筆名發表於《臺大青年》第80期,當時距1966年五月中共中央政治局擴大會議發表「五一六通知」確定文革路線已經十三年。這是我在出國前總結大學時期國族想像的一篇文章。紅衛兵「金猴奮起千鈞棒, 玉宇澄清萬里埃」、「砸爛國家機器」的驚天動地,還要繼續呼喚我寫出一篇關於文革意識形態及政治符號的碩士論文。 ▓序曲 中國是一個理念。數千年來,她依循著自律自足的邏輯歷程,展現了不同階段相對應的不同的政治文化。無論如何,她是一個整體,在悠長綿延的歲月裡,寫下了雄渾壯麗、結構完整的神話和史詩。我們看到了一個民族靈魂潛化成種種大大小小的、長期短期的和交互連續的「過程」和「功能」,一個世代一個世代傳遞著亙古而來的訊息,支撐且持續了這個不可分割的政治文化單元的大結構。她的廣袤和寬容,曾經使得許多來自環境的衝擊和動亂,在微擾之後迅即平息。任何企圖改變這個結構的努力,已由歷史證明必須償付極為重大的代價。 因此,一場被宣稱是「觸及人們靈魂」的大風暴,以鮮血來做為靈魂的染劑是完全不足為奇的。重要的是:它對於中華民族的心靈結構-而不僅僅是中共的政治結構-究竟能造成多深遠的影響?在「無產階級文化大革命」拖延十餘年,終於徐徐落幕的時候,我們應該以嚴肅的態度來探討這些問題:一個政治符號所要傳達的理念,在經過敵對內容的衝突和鮮血的淨滌之後,是否已有了新的發展?「中國」一詞今天將勾惹著她的子民何樣的情緒?或者,中國將如何來意識她自己? ▓中國向何處去? 有一種可以稱之為「中心史觀」的歷史見解,認為一個時代政治文化的變動,常常起源於一個或數個地理上的「中心」,然後再評藉著這些「中心」特具的有利形勢,經過「政治社會化」的歷程,擴展並內化到更廣大地區的政治人格之中。根據這種看法,「五四」前後的北平、「黃埔」所在的廣州,以至三十年代的上海都曾一度風雲際會,貢獻了它們在一定時、空中的特殊形勢於理念的進程。 一九六五年的北京城,是一個「水潑不進,針插不進」的紅色城市。共產黨政權仍然藉著「國家機器」和「官僚機構」實施層級化的統治。修正主義的傾向使毛澤東被摒阻在天安門外,而官僚層級過度的膨脹惡化則日益增進了全體人民尤其青年的不滿。於是,一個新中心的行程乃在反對勢力的結合下慢慢醞釀:到達上海的毛澤東把自己塑造成率領青年打倒官僚的偶像,而青年則狂熱地尋求一種革命民主精神的解放。 「文化大革命」像嘉年華會似的從上海揭開了序幕。大鳴、大放、大字報、大辯論、大串連各種民主、自由的形式在群眾中運轉激盪;少年們精神振奮、意氣風發。分享著一個共同理念的諸主體間互相激擾著政治情緒,由此催化出更多的儀式和暴力,終於產生了「歷史意識在最深刻需要的時候與群眾意識相融合」的幻覺:「紅衛兵」佔領了學校、工廠和市委會,成功奪取了官僚的權力。一時人人心情舒暢。「中央」宣稱「上海人民公社」為各地奪權後新的政治結構的模範,要以這生動活潑的政治局面做為終極目的,來導引未來中國的方向。 馬克斯的學說裏委實有著這樣的兩難:社會主義經濟究竟應該是一個由中央計劃、控制和強令推行的集權體制,抑是一個以相關生產者自我經理為基礎的分權體制?不必在理論書中尋求這種問題的解答,由於本質是一種反官僚、爭民主的群眾態度,「無產階級文化大革命」很自然地擷取「巴黎公社」的經驗,作為爭取群眾權力的理論倚柱。中國向何處去?中國將向「中華人民公社」的方向去! 然而一個缺乏社會基礎的新的政治結構紙會招致「烏托邦」的譏嘲,而它果真強欲落實,則只能為社會帶來更大的不幸。官僚的反抗和軍隊的介入湧起了革命的逆流,「砸爛國家機器」的口號被打成為「無政府主義」。新的事物是軍、幹、群三結合的「革命委員會」和「軍管、軍訓」;偶像背叛了信徒,革命背叛了革命。一個理念在槍桿的折騰之下痛苦扭曲:那「場面的偉大、苦鬥的慘烈、身旁戰友的血的鮮紅、與死相謀的沉酣、局勢的瞬息萬變、自我抑壓與擴張的深刻、時間之長、痛苦失望之深…永遠易於引起人們的追憶。」 ▓失敗的儀式 「文化大革命」三年的狂飆對於餘生者而言是一場享祭了重大犧牲的啟蒙儀式:青年們初嚐了一種原始類型的革命的自由精神和民主意識,也初嚐了掌握赤裸權力的滋味和受其迫害殺戮的痛苦。但是對於那不斷掙扎前進的理念而言,這三年卻只能算是一場失敗的「通過儀式」:雖然許多新事物產生了,卻沒有擺脫舊事物的陰影;逆流在偽裝之下被當成新的潮流。人們要付出更多的代價來洗滌民族的靈魂,而猶不知另一個門檻之外是怎樣的一條道路? 穿著軍服的人進入了學校、工廠和政府機構,「紅衛兵」則被逐了出來,下放到偏遠的農村裏去。這是第二次的群眾「動員」;和第一次不同:後者是自下而上的、雖然證明虛妄,卻是進取而有活力的奪權革命運動。這一次的動員,則是在槍桿子的威逼之下,自上而下的「勞動改造」。在革命中從同伴的屍堆旁撤退的青年,懷著滿腹的悲憤和疑惑,卻又不願意立即將革命的浪漫情懷埋葬在革命的老成世故之中,而要把一份餘剩的熱情、一份疑惑中猶存的肯定,投注到荒山野地。要把血跡未乾的腳印,烙印在異鄉土地,在那沉默、健壯、卻畏生的廣大農民心坎。 土地和農民,是理念所能被落實的最深邃壯闊的地方。儘管仍然日出而作,日入而息;然而在赤氛瀰漫、紅旗遍插的年代,誰能逃得掉共產黨控制下一些政治過程的影響?「黨」無孔不入地干擾著農民的知覺意識,政治體系輸出的只是層出不窮的「運動」和「路線」。所謂「紅旗捲起農奴戰」云者,在一九四九年之後,似乎已經失掉了意義。不論如何,農民依舊是農民,土地依舊是土地,二者的結合,即使是悄無聲息的,也能够引發構成政治體系輸入的「需要」和「支持」最主要的成份。然則,政治文化捨棄了農民行為的認同,復到那兒去尋求社會基礎?這兒是新的希望,理念必須在此認識自己,重新樹起革命的旗幟。 然而,歲月逝去,青年們慢慢對自己的命運感到驚悸。由於對廣大落後面的認知與同情,油生了對理念過程的重大思考,「中國向何處去」在儀式失敗之後又回復為一個議題。但是,披著「禮治」外衣的「林彪體系」雖經批評,「文化大革命」的劊子手、「社會法西斯主義」演習的總指揮也已墜機身亡,卻在「批林批孔」運動的帶領之下,以另外一種形式出現了新的「忠字舞」的舞者,在城市,在鄉村,紛紛立下了「忠」字的莊嚴禮儀。彷彿要把理念拘上繁文縟節的紅色枷鎖,然後牽絆她跨越另一道「通過儀式」的門檻。「文化大革命」的受益者群鬼囂叫,而大批上山下鄉的知識青年怵然發現他們又一次被充作享祭的犧牲,在「三大差別」之間無所適從,他們向何處去? ▓天安門與哈姆雷特的悲劇 一個理念在天安門祭周的群眾心中逡巡,清明節的紛紛細雨勾惹著民族靈魂一種遠古而幽渺的情緒,從個別的知覺主體出發,一絲一縷漸漸集結,終至統一而具象化成一個威力無比的政治符號,掩蓋天安門後紅色城市的光華,在理念的邏輯進程上記下了比日出還壯麗的奇觀。 「天安門」的意義在於把「文化大革命」中初晤的民主意識從啟蒙階段的幼稚帶向更成熟的境地。「人民已不是愚不可及」,建立於偶像崇拜的神權政治結構在最後一擊之下已面臨崩毀碎裂的惡運,這不但預兆了毛澤東的窮途末路,也開啟了一種「世俗化」機運的來臨。雖然比西方要遲上數世紀之久,但它卻是中國在追求現代化過程中必經的門檻。理念在新的道路上獲得了較寬廣的視野,它要在前所未有的自由實現自身。 但是,如果說毛澤東像莎士比亞悲劇中的中世紀國王一樣,以頑固的自信,在錯誤的時間次序裏,企圖以一己的意志來改造人類,則毛澤東的死亡和江青等四人的就捕,是否意味著下一幕戲劇,將是哈姆雷特王子的出現:他有著曖昧的雙重性格,對神和自己缺乏信心,於復仇時遲疑不能下手?「To be or not to be?」長久以來兩條路線鬥爭之下,是否的確已有兩種「社會性格」發展形成,並且相互衝突而使得理念的進展仍然不能確定她的方向?「中國向何處去」在「四個現代化」的帷幕之後,仍然是一個未決的問題? 「文化大革命」觸及了這一代中國青年的靈魂,並不是使他們依照毛澤東預先構思的圖式來改變他們的性格,而是經由革命的洗禮,使「中國」這一理念在人們的心中反覆思索,並由此而勾惹出種種異質的情緒,觸化了繁複的政治儀式和流血的暴力行為,再把這些回饋到「中國」這一理念中,從而使她產生新的意義,達到了新的狀態;在這基礎之上,再重新思索自己。邏輯的範疇裏,正是這樣的辯證運動,可以使一個理念發展成為自我意識、自始至終的「絕對精神」。 辯證法的「反題」必須解釋為對立範疇互相排斥且互相轉化的一種關係狀態,而辯證法的「合題」則意指邏輯上先驗的「正題」於揚棄其初始的、素樸的、無差別的性質,完全轉化成為其所蘊生的對立物的時候,再成就的新的整體。準此,如果說從一九六六年到一九七六年整整十年的「無產階級文化大革命」,以及這個符號所暗示的種種理想、鬥爭、殺戮、汙衊還有慷慨激昂和悲涼哀歌,是為「中國」這一理念在發展過程中的「反題」階段,投射在歷史性時間中的插曲或詩篇;則把它和悲劇比擬,它必定是那種「淨滌」功能所依附的過程了。丹麥王子的心靈掙扎或將只是一種餘波蕩漾;跨越過亡故者的血跡,拋卻那「弒父戀母情節」的糾纏,「中國」的理念將引導著她新一代的子民,朝向更合乎理性的過程。 ▓尾聲 「哈姆雷特」的中譯本終於獲得解放,北京王府井大街的一家書店外排了一百碼的長龍,人們爭著閱讀一個悲劇故事。故事的開頭和終結都是死亡,所以,那兒有一種悼亡的心態,在讀著悼亡的詩。 |

|

| ( 時事評論|政治 ) |