字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2008/12/26 10:36:39瀏覽851|回應0|推薦2 | |

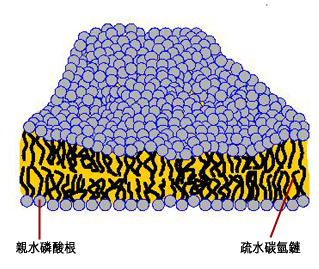

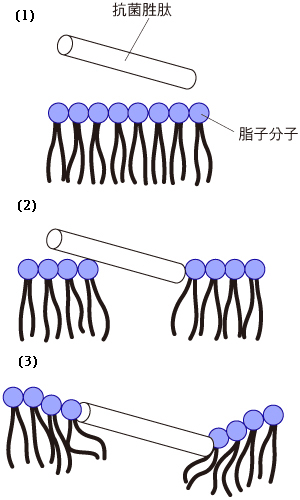

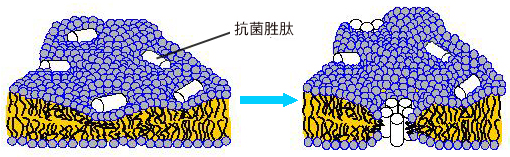

文/楊嘉慧 審稿/同輻研究中心助研究員 李明道;中研院生命科學組博士 趙裕展 生物體的先天免疫系統內有一種名為「抗菌胜(月太)」(antimicrobial peptide)的天然殺菌劑,可以有效的攻擊並破壞入侵體內的細菌。胜(月太)(peptide)是長度較短的氨基酸鏈之通稱,一般由數十個胺基酸組成,大於50個氨基酸者則通常稱為蛋白質。抗菌胜(月太)最早是在1960年代被發現,科學家無意間從實驗中發現動植物被細菌入侵時,會分泌小蛋白質攻擊細菌,使其迅速死亡,因此便將此類蛋白質命名為抗菌胜(月太)。 抗菌胜(月太)殺死細菌的機制一直受到廣泛研究,因為了解殺菌過程,便能做出非抗生素之抗菌藥物。以往科學家都是從大量細菌的行為,推測抗菌胜(月太)的殺菌機轉,從來沒有直接觀察到抗菌胜(月太)殺死細菌的詳細過程。今年4月,《美國國家科學院學報》(Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS)刊登了一篇由台灣研究團隊發表的論文,在此論文中,國家同步輻射研究中心助研究員李明道、中央大學物理系教授陳方玉等研究團隊,建立了一套新技術,可以直接研究抗菌胜(月太)對單一細胞與抗菌胜(月太)的作用過程,對了解抗菌胜(月太)在細菌細胞膜上打洞的分子機制有重大突破。 大部份的抗菌胜(月太)帶正電,同時具有親水性和疏水性,這些特性正是它鑿殺細菌的秘密武器,例如正電荷可以使抗菌胜(月太)快速偵測出細菌的入侵,因為大部份的細菌都帶負電,利用正負電相吸原理,細菌很快就被抗菌胜(月太)圍攻。 早期生物學家將細菌置於有螢光劑的環境,一段時間後,原本不含螢光劑的細菌在被抗菌胜(月太)攻擊後,螢光劑會進入菌體內;後來也有科學家將螢光劑加入細菌的細胞裡,在細菌被攻擊一段時間後,同樣也發現螢光劑從細胞內外洩出去。生物學家因此發現抗菌胜(月太)的殺菌模式,即是抗菌胜(月太)會在細菌的細胞膜上「打洞」,使細胞內外因物質進去而失衡,最後造成細菌死亡。但破洞是如何形成的? 打洞二部曲:先變薄,再破洞 細胞膜的放大圖。細胞膜由脂質分子排列成雙層結構,朝外的是親水磷酸根;朝內的是疏水碳氫鏈。(影像來源:李明道) 圖為抗菌胜(月太)打洞示意圖:(1) 抗菌胜(月太)利用正負電相吸的原理靠近細菌;(2) 抗菌胜(月太)把脂質分子推開;(3) 脂質分子的疏水碳氫鏈彎曲與抗菌胜(月太)的疏水端相接,細胞膜因此變薄。(電腦繪圖:姚裕評) 李明道等人發現抗菌胜(月太)與細菌結合後,細胞膜會先變薄、再破洞。細胞膜主要是由脂質分子(lipid)排列成雙層結構(見右圖),脂質分子有疏水的碳氫鏈和親水的磷酸根,向外的一面是親水端。抗菌胜(月太)也有疏水端和親水端,當它靠近細菌時(見右下圖),因為疏水、親水作用力的關係,抗菌胜(月太)的疏水端會把細菌脂質分子的親水端推開,與細胞膜上疏水的碳氫鏈接在一起,因此會平貼在細胞膜面,進一步把膜上的脂質分子推開,讓兩邊的疏水端接在一起。脂質分子被推開後,疏水的碳氫鏈會彎曲填補多出的空間,最後整個膜面因此變薄,同時表面也被延展開來。當越來越多抗菌胜(月太)吸附在細胞膜表面,使細胞膜面積被延展到一定極限,就會出現破洞。 破洞產生後,散佈在細胞膜上的抗菌胜(月太)會聚集到洞口,並垂直插入破洞,把洞口固定住,不讓細胞膜有機會收縮回去。接著細胞內外的物質從洞口自由進出,細胞因此失衡,最後導致死亡。(見下圖)。 尋找殺菌機制的重要性 李明道表示,目前許多細菌對抗生素都有抗藥性,如果能摸擬抗菌胜(月太)殺死細菌的方式來設計抗菌藥物,就能解決抗生素抗藥性的問題。抗生素產生抗藥性的原因有很多種,其中之一是細菌發生突變。抗菌胜(月太)是以物理方式破壞細胞膜而殺菌,細菌為了存活,必須突變,但細胞膜的結構(例如膜的厚度、組成材料等)是生物歷經億萬年長期演化而成的最佳產物,細胞膜整體結構的改變並不容易。 此外,抗菌胜(月太)有些結構較長、有些較短。長短不同,殺死的細菌種類也不一樣,因此可針對癌細胞的細胞膜結構與正常細胞不同,設計殺癌胜(月太)。簡而言之,抗菌胜(月太)的殺菌機制完全是利用物理作用殺菌,很適合應用於醫藥上,開發新型態的殺菌、殺癌劑來取代抗生素,甚至可應用在農牧業上,替代有危險性的農藥。 以上兩張圖是抗菌胜(月太)作用在細胞膜上,隨作用時間變化的分佈位置。圖左是抗菌胜(月太)先平貼在膜面上;圖右是破洞產生後,慢慢有一些抗菌胜(月太)開始往洞口垂直插入。(影像來源:李明道) 尋找細菌死亡之謎 李明道等人尋找抗菌胜(月太)殺死細菌的方法,是借用1991年諾貝爾生醫獎得主奈爾(Edwin Neher)與沙克曼(Bert Sakmann)在1970年代發明的「膜片箝」(patch clamp & aspiration method)技術,配合螢光顯微鏡及其他觀察技術,在含水的環境中測知單一細胞的細胞膜情況。 研究人員先以膜片箝技術,取一個直徑比細胞還小的玻璃微管,利用吸力讓細胞膜附著在玻璃管口,接著,開始加抗菌胜(月太),並觀察毛細玻璃管內的細胞膜變化。 一開始,抗菌胜(月太)會自動靠近細胞膜,並平貼在細胞膜的表面上,把膜上的脂質分子推開,使表面延展開來。一旦膜面變大,被毛細玻璃管吸住的細胞膜也會跟著伸長,此時細胞體積不變,但細胞膜變薄,表面積增加。 一段時間後,原本向外延展的細胞膜反而會向內縮回去,原因是細菌細胞膜已產生破洞,而平貼在膜面上的抗菌胜(月太)則進入洞內將洞圍起來,不再拉扯細胞膜,因此細胞膜面積反而縮小。 之後,玻璃管外的細胞體積會變大,這是因為研究小組把細胞置於葡萄糖水溶液中,由於細胞內是分子量較大的蔗糖水溶液,當細胞膜沒有破洞時,細胞內外的物質不會相互交換;但破洞產生後,大分子的蔗糖出不去,小分子的葡萄糖進得來,因此細胞內物質變多,細胞被撐大了,此時細胞膜會因細胞被撐大而繼續內縮,伸長量也變得更小。 李明道等研究團隊所發展的新技術,最大的突破在於以往都是藉由測量大量細胞群行為的平均值,推測細胞行為,但新技術可用來研究單一細胞與生物分子,如抗菌胜(月太)、膜蛋白及藥物分子作用的動態過程,因此未來在生物物理、疾病治療及藥物設計上,將有一定程度的幫助。

|

|

| ( 知識學習|科學百科 ) |