字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2013/03/03 02:02:38瀏覽3174|回應28|推薦309 | |

|

春風吹又生 三月的春風與枝上的錦鳥,無分你我兩相忘形,住山人沐風聽鳥語,春山夢意知幾許?畏縮在寒林下的萋萋小草最懂得珍惜春神的芳意,此刻正霑著昨夜冰清的圓露珠兒,仍陶醉在春曦的醍醐裡,只靜待晨嵐一到耳畔低聲輕喚,即精神煥發迎向春意的空闊,山的容顏也因翠艷芳草而一洗暮冬的空索。

芳草是詩人的專用詞,現實上還是要稱之為雜卉野草。雜草有如滿頭的亂髮,令人見了就感到心煩,但從雜草的角度言,它們只是在善盡有機體應盡的角色,其生命力實在非常旺盛,在地球的表面,從熱帶到極地、從水中到沙漠,從樹幹的寄生到牆上的攀緣,從平地的夯土到高山的雪線,雜草都有辦法生存,而且是生活條件越困苦,它們求生存的戰鬥意志就越高昂。 野草的意象是最平凡樸素、最具耐力與韌性,數量卻又是最多的植物,在冬凓夏曄的日子裡,它們總是以最卑微的姿態象徵著生命中死亡與新生的不斷循環且生生不息。袁枚有首詩提到:夕陽芳草尋常物,解用多為絕妙詞。野草雖是卑微的「尋常物」,但它以堅忍平實的特質終獲詩人的賞識,且將之引為託懷敘物的象徵。美國民族詩人惠特曼(Walt Whitman)在一八五五年曾出了一本「草葉」(Leaves of Grass)詩集,詩中如此顯豁卻又平淡的寫來: I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.

智慧是悲傷之子,身前癱瘓不良於行的惠特曼,以清淺的筆端注入了自己成熟的靈魂張力去擁抱自然,從地球上最頑強與最富生命力的一片青草葉子的生長,作為自觀、孕思與頌揚的對象,從而想像其重要性有如星球的運行,這是一般人欠缺的想像力,所以智利詩人聶魯達(Pablo Neruda)稱讚他「擁有一雙玄覽萬物的巨眼,可教導我們如何觀察。」惠特曼對草葉的細膩觀察,除了藉之思慮通宙之真,到洞悉世態之幻,並能將自身融入自然去體行生命的素懷之道,進而意境深遠的寫道: 我把自己交給泥土 希望自己能在心愛的草叢中成長 如果你還需要我 請在你的靴子底下尋找我 他認為生命應如芳草綠茵,是許多死亡的剩餘,是永恆的轉變,也是意義的昇華。這是一種心物冺合的心境,也兼含脫透自在的謙卑,所以在文人詩家的眼裡,雜草這令人心煩的「尋常物」即使是長在荒塚墳塋上,黃山谷還是有辦法以「滿眼蓬蒿共一丘」的「絕妙詞」拈出其蕭瑟的氣氛;或如惠特曼的健筆一揮,把它描繪成青冢黃土上那剪不斷理還亂的「秀髮」 ── The beautiful uncut hair of graves. 野草種類雜多,每到一段時間,若不整理,雜草就高低如亂髮,因「詩心」不足,總令我朝暮難忍。所以打從住進山裡就花了萬把塊選購一把割草機,春秋之際每隔

若說雜草攸關人類文明的興衰,可能教人難以想像,但深入探討,以農耕為生的定居民族,雖然能開創安定、繁榮和較高水平的文化社會,最後卻總是被那些攝取野生食物的遊牧民族(或稱草原民族)所征服。據說古波斯人請求居魯士(Cyrus)國王允許他們遷離那片天蒼蒼、野茫茫的貧瘠故土,能移居到被征服的國度裡去,因嚮往那兒有著大片秋盡山綠草未凋的肥饒平原,但這位經文緯武的老國王始終不肯點頭答應,理由是:「溫和的環境孕育軟弱的人種,沒有一片土地能同時生出鮮美的水果和驍勇善戰的武士。」居魯士果然薑是老的辣,不但武功彪炳,而且智慧過人、閱世不凡,能居安思危,不貪圖安逸享樂,頗有「臥薪」的況味與「嚐膽」的慧識。 基本上,農業文明在最鼎盛的時期注定是會走入高處不勝寒的孤獨期,這時期多元性的思想匯集開闊了人們的視野,而思維的敏捷、生活的改善、技藝的創發,又使得共同生活在優質文化圈的人文群落,常成為未開發地區野蠻部落覬覦的對象。 草原民族是生活在天長地闊,千村寥落,不知歸路的大草原裡,從土地攝取牧草能源的牛、羊、馬等動物,是塞外遊牧族群活力的直接仰賴者。這些落後民族雖然困苦,卻習於尚武,有著一股過人的騎壯馬、彎大弓、萬里奔走的充沛精力,因生存不易,就會產生一種「窮鼠齧貓」的對治法則,只要想擁有的就去偷、去搶、去騙,除了糧食、財寶之外,也包括私人的「財產」──女人。

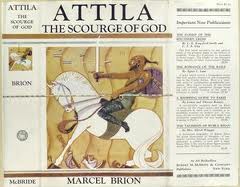

這股以強弓利鏃寄生涯的蠻勁不僅使中華帝國抵擋不住,而匈奴之後的的大月氏以及西塞亞(Scythian)也令文明地區深感臥榻之旁豈容他人打鼾的不安。聖經裡曾記載:「他們的弓箭袋是打開的棺材。」如殘暴的阿提拉(Attila)在歐陸以鐵騎犁庭掃穴,箭壺征鞍一度逼臨巴黎,令當時歐洲的蒼蒼烝民聞鼓角而喪膽,稱之為「上帝的鞭子」(Scourge of God);或如七世紀崛起的穆罕默德後嗣建立起大食帝國、土耳其人建立的卾圖曼帝國;成吉思汗等人更雄黠好兵,揮劍遠征俄羅斯,虜騎長驅南亞印度,西進直搗歐陸邊陲的膏腴之地,建立了人類空前史上的大帝國,也造成俄國史上所謂的「韃靼人奴役」(the Tartar yoke)的傷痛記憶。這個影響文明興衰的生物因素,及整個北方蠻族以膻肉酪漿充飢的有機體活力之來源,追根究底,竟與平衍草原上的雜草有著密切的關聯!其所以宰制天下,分裂山河的能耐,正如莎士比亞所說:「是來自他們牧草的精力。」

根據研究,農耕種族積倉裹糧,安逸而固定的生活型態,個體的活力遠不如以射獵為生、攻伐為事的游牧族群來得精悍,原因出在食物的攝取。文明越是高度發展的社會,食物不是靠外地進口,就是倚賴儲藏或再加工製造的,其結果是新鮮度和營養度的大量流失,影響到人們的消化吸收和體力的增強,所付出的代價有如柏拉圖所言:「消沉頹喪、了無壯志,有如將自己靈魂中的肌腱切除,而成為一個虛弱的戰士。」 人不能夠以一廂情願的眼光去對待萬物,一切的有機生命都有同樣基本的求生意志,為了維護自身的生存條件,歷經數百萬年,或更久遠的演化過程,每一種的有機體都試圖增強自己在大自然中的適應能力,所謂的「疾風知勁草」,這也是叔本華用生存意志(a will to life)的理論,來解釋有機世界的種種現象。有機生命都是生死本能的產物,繁衍是生命的目的,因此生的本能成為一種強大的驅策力量,所以「適者生存」遂成了達爾文時代一些思想家共同遵行的進化論的中心思想。

人類的文明大概已經存在四、五萬年了,而文明的進化確實為人類的生活帶來了極大的便利,可也帶來了無止盡的衝突,這一切原始導火線都出在人們的自以為是,人喜歡有自己的想法與看法、有自己的理想與信念,所以有二元論的觀念產生 ── 對與錯、善與惡、光明與黑暗、痛苦與快樂。為了追求實現功利,於是開始有了理念或信仰上的對立,而且被迫必須與對立的一方競爭較量,也造成極權主義與民主思想、基督教與伊斯蘭教、東方文明與西方世界的大對決。二元論的存在會導致衝突,是因為中間的鴻溝劃分的太深了,好比種在水田裡的秧苗,絕不容許鴨舌草或稗草越雷池一步,因為那裡面牽涉到很多生存的利害關係。原本我的花園長了很多的牛筋草,很難拔除,經過一兩年的勤於割草,好像有被另一種地下莖粗短、鬚根發達的五斤草逐漸取代的趨向。所以只要有界線,就存在衝突,有衝突就有破壞,而文明是一個有機體,面對生死的本能自有調整與平衡的力量,雖然不至於完全毀滅,卻出現了如同芳草隨著春夏秋冬運轉的榮枯,也有著成長、老化、衰敗與重生的歷史循環軌跡。進而觀之,高度文明從未在東西兩地同時出現過,不是「東風壓倒西風」,就是「西風壓倒東風」,當一處文明如衰草荒煙,馬嘶漸遠時,也正是另一方暗草潛滋,壯馬已歸鞍,而達到了成就的高峰期。 歷史興衰的判決總是勝屬於生存的自由意志力。準此而言,人類高度文明的發展似乎又有點像野草 ──「生存意志」是需要很強旺的。

詩人艾略特(T.S.Eliot)在他的名著<荒原>裡寫著: 四月是最殘酷的月份 春天的甘霖滋潤了朔野的衰草,也催促郊原的生機,當春風吹拂著南方的綠柳倩葉,不但惹牆花,沾徑草,詩人因此常以春雨初沐的萋萋雜草來影射心境,如「春草門前綠,王孫歸不歸」的惆悵;如「記得綠羅裙,處處憐芳草」的真情;如「連天芳草,望斷歸來路」的沈鬱;如「野火燒不盡,春風吹又生」的悲慨。若換個角度,從塞外來感受天長雲濤草萬里的壯闊大草原,以閑定獨清的心境來迎接新的一天,相信「遲鈍的心」也能滋長出無盡佳思的「丁香」……… 室外春風吹滿頭,大地芳草綠滿園,而我,又將滿目添新愁,與雜草之間的奮戰又要開始了! |

|

| ( 創作|散文 ) |