字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2016/05/03 10:25:21瀏覽645|回應0|推薦13 | |

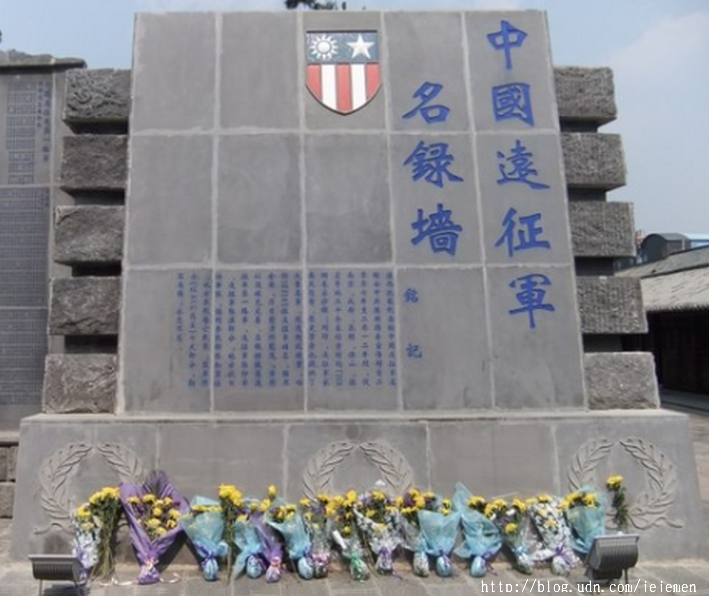

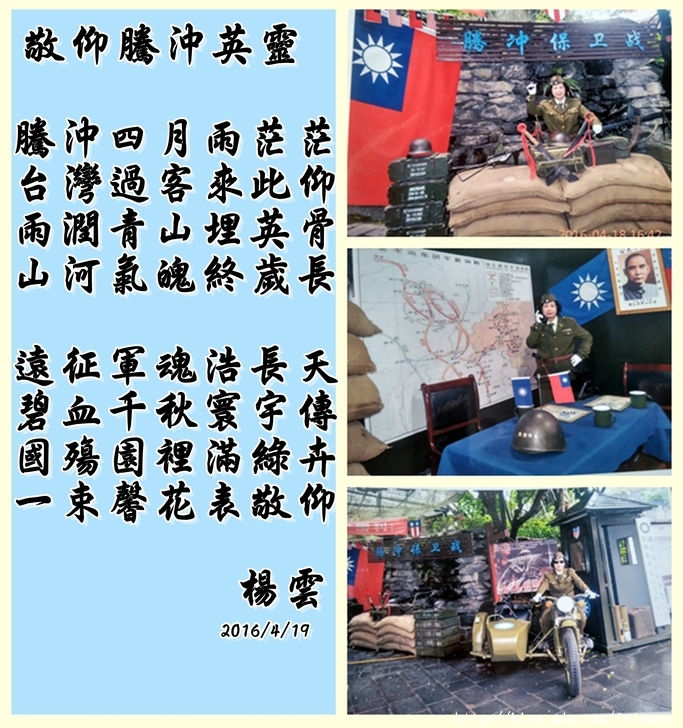

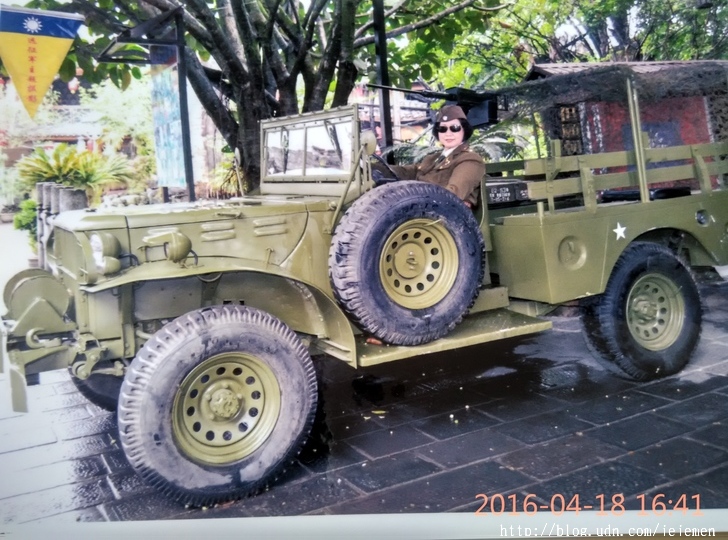

以前對滇西抗戰歷史知之甚少,對遠征軍的了解似乎也是後來從媒體介紹陳納德、陳香梅開始的。 在網路上看到一位網路作家”雲南昆明的朱老師”曾在他的博客介紹過【中國遠征軍抗日戰爭】的文章。 去年我又帶著爸媽長眠的塵土回到巍山老家,對於我的爸爸參加雲南抗日小兵,後又參加國軍,才來到台灣。對於雲南人不畏生死,捍衛騰衝,不讓日本軍從緬甸侵入,這批英勇戰士,就是騰衝國殤墓園的由來,也是中國最大的抗日陣亡將士陵園。這次有機會專程來騰衝,去了國殤墓園,瞻仰了抗日陣亡將士的英靈。 具我所了解,全中國可以掛中華民國國旗、黨旗、黨徽的地方,就是這騰沖的國殤園。中日戰爭,唯獨雲南騰沖是日軍攻不進的地方! 當我參觀完”國殤園博物館”後,對於先烈們不畏生死,離開家園,以肉身捍衛騰沖,當下我便肅然起敬啊! 去國殤墓園可以了解到兩段歷史,一段是關於1942年緬甸淪陷後日軍攻占怒江以西地區後騰衝淪陷,當地人民堅持了859天艱苦卓絕的抗日鬥爭歷史;另一段也是國殤墓園主線條記錄的,是1944年為扭轉國內戰場腹背受敵的被動局面,打通國際運輸線——滇緬公路,中國遠征軍浴血奮戰127天收復騰衝的光榮歷史。

在收復騰衝的戰鬥中中國遠征軍付出了巨大的代價。直接參與騰衝戰役的中國遠征軍第二十集團軍作出了慘重的犧牲,共陣亡將士9168名,盟軍官兵19名。此役共殲滅敵軍六千餘名,是國軍在正面戰場上全殲入侵敵軍的輝煌戰例。

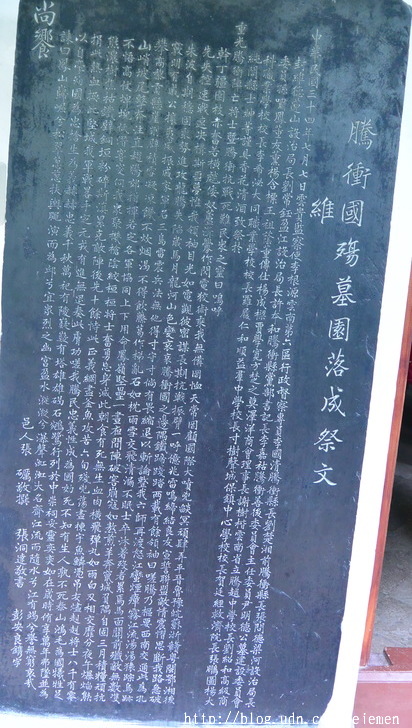

騰衝光復後,經當時的民國政府雲貴監察使李根源先生提議,政府撥款,各界人士支持,組成公墓建設委員會開始籌建,並於1945年7月7日盧溝橋事變八周年紀念日時落成 。從此之後,國殤墓園一直是騰衝人民紀念反法西斯戰爭緬懷先烈的聖地。

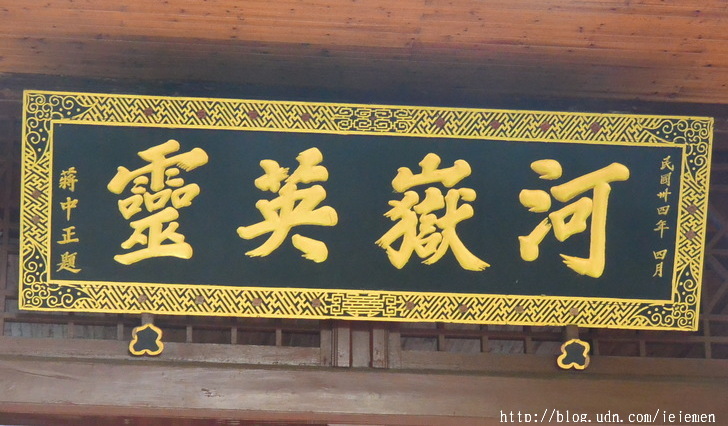

騰衝國殤墓園位於雲南騰衝的來鳳山下,始建於1945年,是全國建立最早、規模最宏大的國軍抗日烈士陵園。國殤墓園由近代名士、國民黨元老、上將,愛國人士李根源 倡導修建,國民黨要人蔣介石、於右任、何應欽、衛立煌及二十集團軍將領都題了詞。

1944年冬籌建,1945年7月7日落成開放,新中國成立後,縣人民政府派專人駐守1986年正式成立管理機構“騰衝國殤墓園管理所”,隸屬於騰衝縣文化局。 歲月滄桑,逝者如斯。半個多世紀過去了,中國社會經歷了翻天覆地的變化,然而,歲月並沒有抹去侵略者的罪孽,更不能忘記抗日軍民勇赴國難、視死如歸的悲壯!今天,當我們打開歷史的塵封,記錄下騰衝國殤墓園的一個個鏡頭,並把它們清晰地展現在世人面前。它是歷史的見證,是對後世子孫最好的、最生動的愛國主義教育。國殤墓園在騰衝縣城西南1千米的疊水河畔小團坡下,建有中國遠征軍二十集團軍騰衝收復戰陣亡將士的紀念陵園,辛亥革命元老、愛國人士李根源先生取楚辭“國殤”之篇名,題為國殤墓園。

騰衝國殤墓園是第二次世界大戰期間,在中國遠征軍收復滇西、策應密支那抗日作戰取得勝利之後,為紀念攻克騰衝的第二十集團軍陣亡將士而修建的烈士陵園。 1944年夏,為了完成打通中緬公路的戰略計劃,策應密支那駐印軍作戰,中國遠征軍第二十集團軍以六個師的兵力向占據騰衝達兩年之久的侵華日軍發起反攻,經歷大小戰鬥80余次,於9月14日收復騰衝城,敵囚藏重康美大佐聯隊長及以下6000余人全部被殲,我軍亦陣亡少將團長李頤、覃子斌等將士8000余人,地方武裝陣亡官兵1000餘人,盟軍(美)陣亡將士19名。楹聯家陳志歲先生《騰衝國殤墓園》聯:“狠掃倭兒不顧身,模糊多少血軀,百代追思慘烈;長教國士須勤志,鎮定完全心氣,千秋鑒記攖棼。”楹聯字句鏗鏘有力,一針見血,是他們用血肉之軀抗日作戰,英勇無敵;是他們用血與淚艱苦泥濘,槍林彈雨;是他們竭心盡力,撐起你我的家國夢;是他們奮不顧身,勇赴國難,換回今日的和平安詳。逝者如斯,他們的故事值得細細聆聽、品讀;他們的經歷讓我們潸然淚下,感慨萬千;他們的艱苦歲月讓我們珍惜生活,感恩當下;他們的革命生涯讓我們烙印心間,歷久彌堅。

1941年12月23日,中華民國政府與英國方面在重慶簽署《中英共同防御滇緬路協定》,中英軍事同盟形成,中國為支援英軍在滇緬(時為英屬地)抗擊日本法西斯、並為了保衛中國西南大後方,組建了中華民國遠征軍。這是中國與盟國直接進行軍事合作的典範,也是甲午戰爭以來中國軍隊首次出國作戰,立下了赫赫戰功。從中國軍隊入緬算起,中緬印大戰歷時3年零3月,中國投入兵力總計40萬人,傷亡接近20萬人,取得了同古保衛戰、斯瓦阻擊戰、仁安羌解圍戰、東枝收復戰、反攻緬北等巨大勝利。戰爭艱苦而慘烈,在戰略撤退中戴安瀾將軍負重傷,1942年5月逝世。同時在這次戰鬥中,經歷千辛萬苦,全師出國時是一個擁有1萬余人的加強師,最終回到國內時僅剩2600余人,傷亡達75%以上。

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |