字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2010/02/12 03:59:24瀏覽484|回應0|推薦3 | |

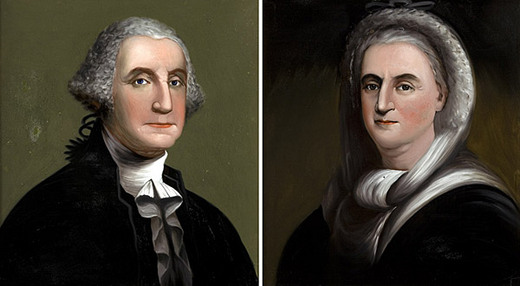

北京駐港高官的美國觀 郭都人 最近,有香港知名專欄作家說:「內地思想界近年有點像蘇聯倒台前夕的東歐,以親美反共為主。」 當然,這種說法有待論證。 按目前中國大陸的社會風氣,恐怕找不到幾個相信馬列主義的人。反共者所反的,說白了就是北京當局。香港專欄作家所謂以「親美反共為主」的中國大陸思想界,恐怕與北京當局的分野,只是「處江湖之遠」與「居廟堂之高」之別。 然則,「居廟堂之高」者是否以「親美為主」呢? 六四慘案發生前後,投奔西方的北京當局高幹,外交官,目前似乎並不熱衷於親美。例如,有一名陳姓宣傳家,近日就利用南洋極特殊的中文網站,對美國的二戰功績,多所誣衊,直是胡謅,務求在互連網能見度大受限制的中國大陸嘩眾取寵。 又例如,二十年前,新華社香港分社的許姓社長,原是當地的北京最高代表。他出走美國之後,於1991年被北京開除黨籍,並撤銷全國人大常委職務。不料,他竟在香港極重要月刊發表專文,題為「零八年中國六大危機之後」,對北京當局褒揚有嘉,關於長期庇護他的美國,卻沒一句好話。 這類似乎「歸建」,「準歸建」的六四過來人的高調亮相,顯然是時局激變的標誌。但是,他們都可以說是資深論客,重要性恐怕比不上親美的在任高級官員。 如果說,中國大陸的思想界「以親美反共為主」,哪麼,親美的高官顯然掌握更多資源,更能影響民意。 北京駐香港特區的負責宣傳事務高官郝鐵山,便是這類官員的典型人物。根據香港極重要月刊,他原是中國法學會比較法學研究會副會長,華東政法學院副院長。 這名郝姓高官最近的親美言論不勝枚舉。可惜,他的許多論點都與事實不符。 例如,「在人類歷史上,美國第一個廢除君主制,實行民主共和製;第一個實行聯邦制度,用憲法劃分中央與地方的權限;第一個以成文憲法作為國家的根本制度;第一個完成了政教分離,把宗教信仰劃入私人自主範圍」云云。 他的前三個所謂「美國第一」都不是事實。 至於政教分離,羅馬教廷與神聖羅馬皇帝(例如教宗額我略七世與皇帝亨利四世)鬧翻,互斥為偽,當然就是政教分離的實例。甚至英格蘭國王亨利八世與羅馬教廷決裂之際,在新的英格蘭國教(聖公會)建立之前,政教就實現分離,要等到聖公會的權威確立之後,國王兼任教會首領,政教才重新結合。 上述的歐洲政教分離的實例,都發生在美國獨立戰爭之前,證明郝姓高官列舉的四個「美國第一」都是謬論。 更荒誕的是(美國首任總統)「華盛頓一生三進三退...從亞當斯總統任命他為美軍中將總司令,緊急處理與法交戰事宜,他又一次回到...弗農山莊,這是他三進三退」云云。 問題是,當時的美法武裝衝突限於海戰,因此,華盛頓並未與師。事實上,他的中將軍職任期始自1798年七月十三日(大清仁宗睿皇帝嘉慶三年,戊午),終於1799年十二月十四日(嘉慶四年,己未),可謂死而後已。「三進三退」之說,是脫離史實的提法。 至於郝姓高官所謂「長期以來」華盛頓「一直想解放祖上留下的黑奴,但看到身單力薄的妻子無法獨自支撐那麼大一片產業,就沒有行動。他在臨終前交給夫人的遺囑中寫道:等到夫人去世,再解放全部黑奴」云云,基本上是信口開河的論述。 首先,華盛頓承繼的祖上遺產,只包括十名黑奴,後來總數增加到大約三十六名。他結婚之際,新婚夫人的嫁妝包括二十名黑奴。婚後,華盛頓又購買黑奴多名。經過多年的增添(包括自然生育),到1799年,華盛頓莊園的黑奴總數達到317人。但是,屬於華盛頓自己名下的只有123人,其餘都是夫人的嫁妝(累積增長到154名),或者是別人出租的黑奴(四十名)。 其次,華盛頓從未解放過黑奴。而且,即使他有意解放黑奴,充其量只能解放123名,其餘的193名,他根本無權解放。根據華盛頓遺命,他名下的黑奴將在夫人去世後得到解放。遺命卻引起夫人不安,生怕影響到自己的人身安全。理由很簡單:如果有人謀害夫人,讓她歸天及早,根據華盛頓遺命,123名黑奴都立刻得到解放。 於是夫人作出明智抉擇,將他們提早解放。終夫人之世,沒有解放過其他黑奴。夫人去世之後,遺下的黑奴,全部分予她自己的四名孫男,孫女。 可見,所謂「等到夫人去世,再解放全部黑奴」純屬郝姓高官個人想像,或者以訛傳訛,絕不可信。至於夫人「身單力薄,無法獨自支撐產業……」之說,則跡近笑柄,是從未真正讀過華盛頓遺囑的小說家的筆法。 關於歐美文化史,郝姓高官還有更多更怪誕的論述。例如:「聖經裡說了出賣耶穌的叛徒是猶大,猶太人又是猶大的後代」云云,對絕大多數猶太人而言,顯然是獨家新聞。此是後話。 作 者 是 旅 居 北 美 的 業 餘 文 化 工 作 者 圖一:華盛頓(右起第二人)

圖二:華盛頓夫婦 圖三:北京駐港高官的著作

|

|

| ( 時事評論|兩岸 ) |