字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2019/12/26 08:59:57瀏覽975|回應0|推薦2 | |

作者/唐復年 原文刊登於《財訊雙週刊》No.597

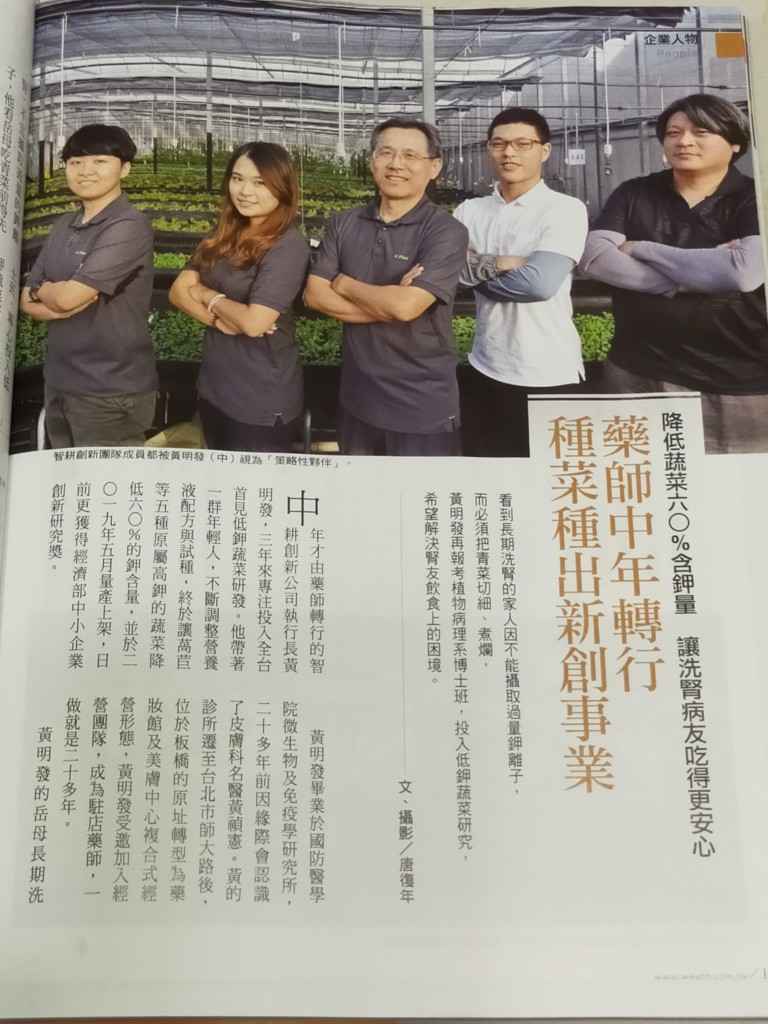

中年才由藥師轉行的智耕創新公司執行長黃明發,3年來專注投入全台首見低鉀蔬菜研發。他帶著一群年輕人,不斷調整營養液配方與試種,終於讓萵苣等5種原屬高鉀的蔬菜降低60%的鉀含量,並於2019年5月量產上架,日前更獲得經濟部中小企業創新研究獎。 黃明發畢業於國防醫學院微生物及免疫學研究所,20多年前因緣際會認識了皮膚科名醫黃禎憲。黃的診所遷至台北市師大路後,位於板橋的原址轉型為藥妝館及美膚中心複合式經營形態,黃明發受邀加入經營團隊,成為駐店藥師,一做就是20多年。 黃明發的岳母長期洗腎,不宜攝取過量的鉀離子,他看岳母吃青菜前得先把菜梗及菜葉切得很細,再以清水煮上3~5分鐘,以濾掉當中的鉀離子,不僅營養跟著流失,更讓原本清脆的口感全無。「我看了好心疼,身為藥師卻幫不上忙,有點自責,但也激發我想轉行的念頭。」黃明發於是報考中興大學植物病理系博士班,專心投入低鉀蔬菜研究,希望能解決腎友飲食上的困境。

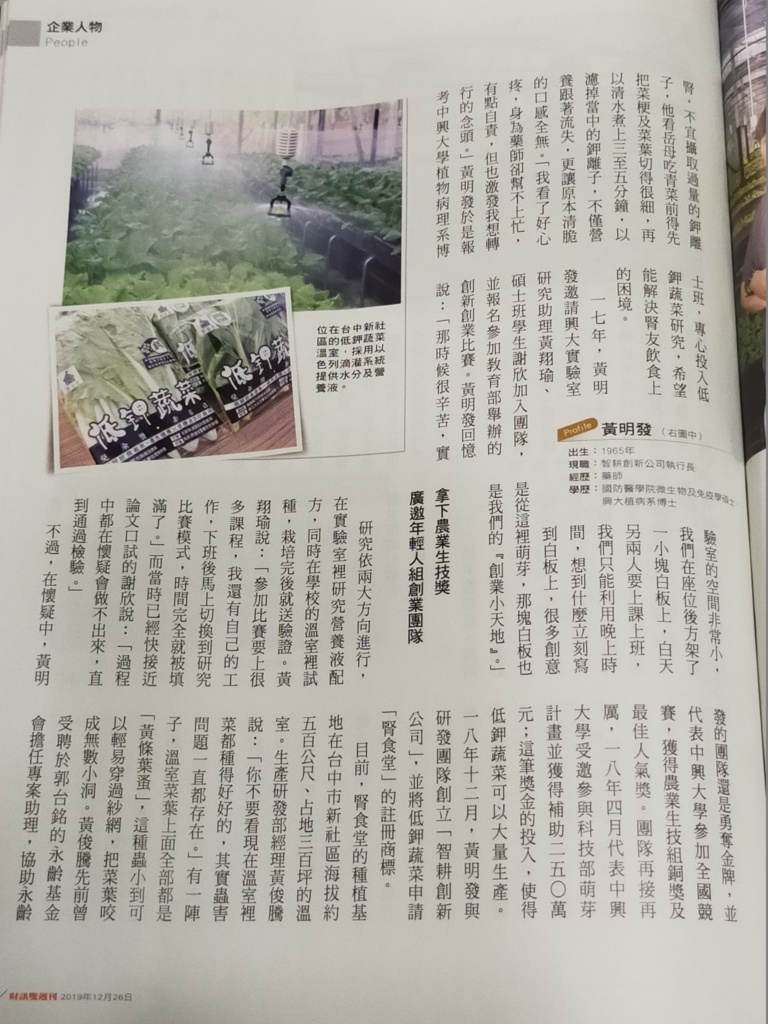

▲位在台中新社區的低鉀蔬菜溫室,採用以色列滴灌系統提供水分及營養液。 2017年,黃明發邀請興大實驗室研究助理黃翔瑜、碩士班學生謝欣加入團隊,並報名參加教育部舉辦的創新創業比賽。黃明發回憶說:「那時候很辛苦,實驗室的空間非常小,我們在座位後方架了一小塊白板上,白天另兩人要上課上班,我們只能利用晚上時間,想到什麼立刻寫到白板上,很多創意是從這裡萌芽,那塊白板也是我們的『創業小天地』。」 拿下農業生技獎 廣邀年輕人組創業團隊 研究依兩大方向進行,在實驗室裡研究營養液配方,同時在學校的溫室裡試種,栽培完後就送驗證。黃翔瑜說:「參加比賽要上很多課程,我還有自己的工作,下班後馬上切換到研究比賽模式,時間完全就被填滿了。」而當時已經快接近論文口試的謝欣說:「過程中都在懷疑會做不出來,直到通過檢驗。」 不過,在懷疑中,黃明發的團隊還是勇奪金牌,並代表中興大學參加全國競賽,獲得農業生技組銅獎及最佳人氣獎。團隊再接再厲,2018年4月代表中興大學受邀參與科技部萌芽計畫並獲得補助250萬元;這筆獎金的投入,使得低鉀蔬菜可以大量生產。2018年12月,黃明發與研發團隊創立「智耕創新公司」,並將低鉀蔬菜申請「腎食堂」的註冊商標。 目前,腎食堂的種植基地在台中市新社區海拔約500公尺、占地300坪的溫室。生產研發部經理黃俊騰說:「你不要看現在溫室裡菜都種得好好的,其實蟲害問題一直都存在。」有一陣子,溫室菜葉上面全部都是「黃條葉蚤」,這種蟲小到可以輕易穿過紗網,把菜葉咬成無數小洞。黃俊騰先前曾受聘於郭台銘的永齡基金會擔任專案助理,協助永齡在高雄市杉林區農場解決土壤問題。 芽蟲也是另一個讓團隊困擾的問題。黃明發指出,芽蟲的天敵是寄生蜂,寄生蜂為了繁衍下一代,會寄生到芽蟲身上產卵,卵吸收了芽蟲的營養,慢慢長大破殼而出,留下軀殼,而芽蟲也死掉了,一物剋一物,現在溫室裡的自然生態也獲得平衡。 黃明發說,低鉀蔬菜採離地栽種法,把蔬菜種在架子上,好處是非常乾淨,可以隔離病原菌,減少來自土壤的汙染,達到生食的標準。此外,溫室也引進以色列的滴灌系統,把營養液調配好,定時定量噴灑,不用LED燈照射,完全採用自然光,符合「精準農業」精神。

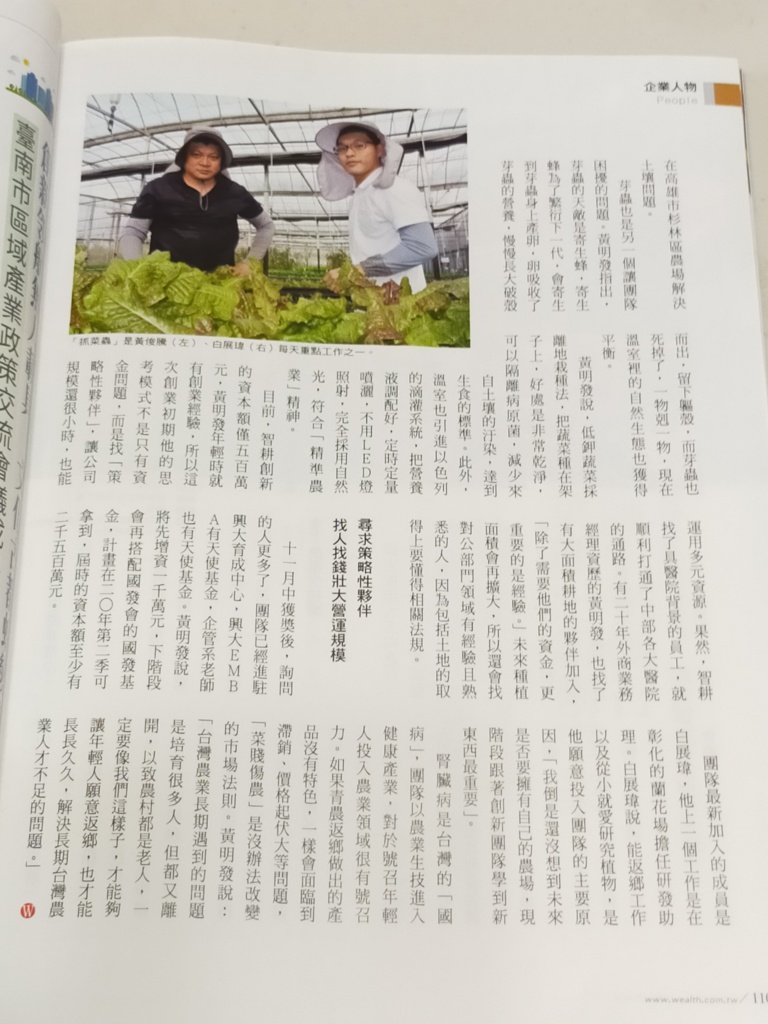

▲「抓菜蟲」是黃俊騰(左)、白展瑋(右)每天重點工作之一。 目前,智耕創新的資本額僅500萬元,黃明發年輕時就有創業經驗,所以這次創業初期他的思考模式不是只有資金問題,而是找「策略性夥伴」,讓公司規模還很小時,也能運用多元資源。果然,智耕找了具醫院背景的員工,就順利打通了中部各大醫院的通路。有20年外商業務經理資歷的黃明發,也找了有大面積耕地的夥伴加入,「除了需要他們的資金,更重要的是經驗。」未來種植面積會再擴大,所以還會找對公部門領域有經驗且熟悉的人,因為包括土地的取得上要懂得相關法規。 尋求策略性夥伴 找人找錢壯大營運規模 11月中獲獎後,詢問的人更多了,團隊已經進駐興大育成中心,興大EMBA有天使基金,企管系老師也有天使基金。黃明發說,將先增資1000萬元,下階段會再搭配國發會的國發基金,計畫在2020年第2季可拿到,屆時的資本額至少有2500萬元。 團隊最新加入的成員是白展瑋,他上一個工作是在彰化的蘭花場擔任研發助理。白展瑋說,能返鄉工作以及從小就愛研究植物,是他願意投入團隊的主要原因,「我倒是還沒想到未來是否要擁有自己的農場,現階段跟著創新團隊學到新東西最重要」。 腎臟病是台灣的「國病」,團隊以農業生技進入健康產業,對於號召年輕人投入農業領域很有號召力。如果青農返鄉做出的產品沒有特色,一樣會面臨到滯銷、價格起伏大等問題,「菜賤傷農」是沒辦法改變的市場法則。黃明發說:「台灣農業長期遇到的問題是培育很多人,但都又離開,以致農村都是老人,一定要像我們這樣子,才能夠讓年輕人願意返鄉,也才能長長久久,解決長期台灣農業人才不足的問題。」 https://www.wealth.com.tw/home/articles/23577

|

|

| ( 在地生活|中彰投 ) |