字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2025/02/23 23:06:43瀏覽169|回應2|推薦2 | |

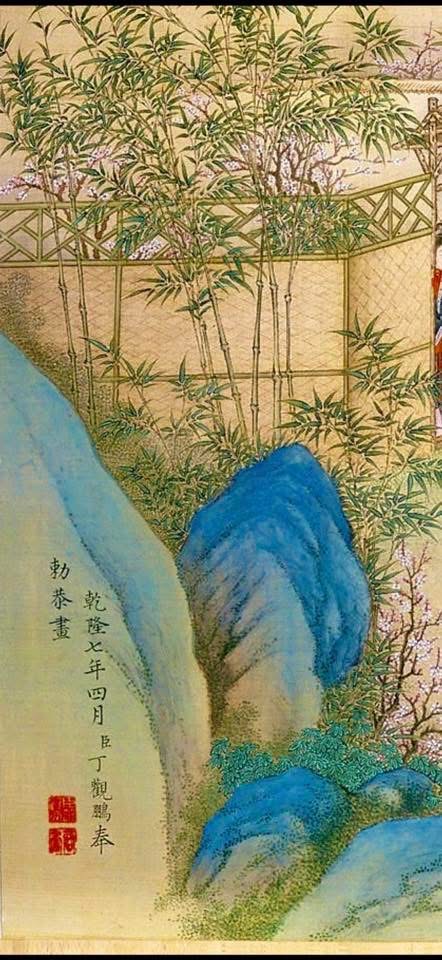

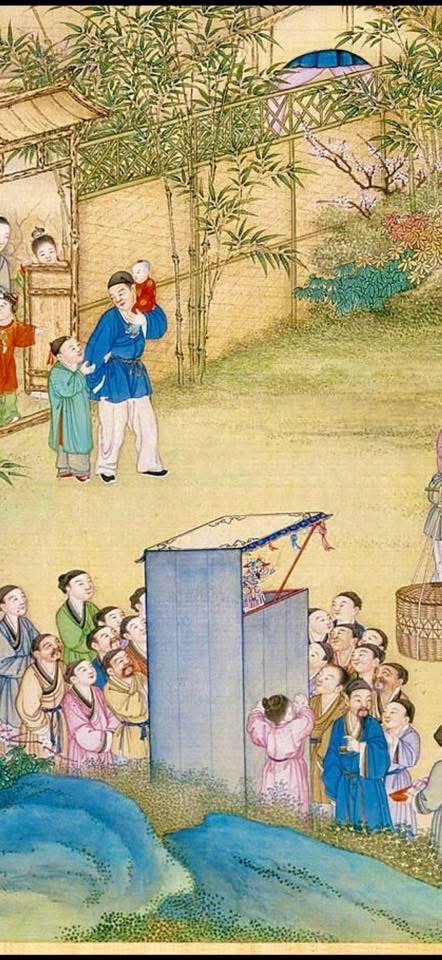

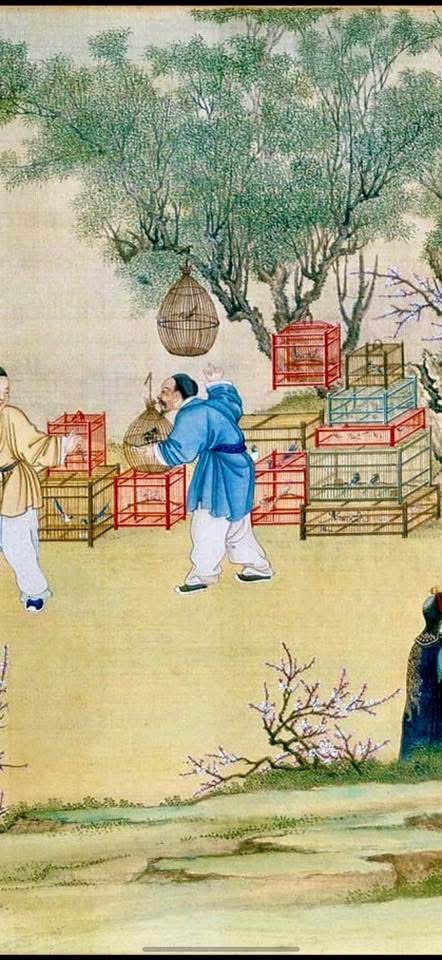

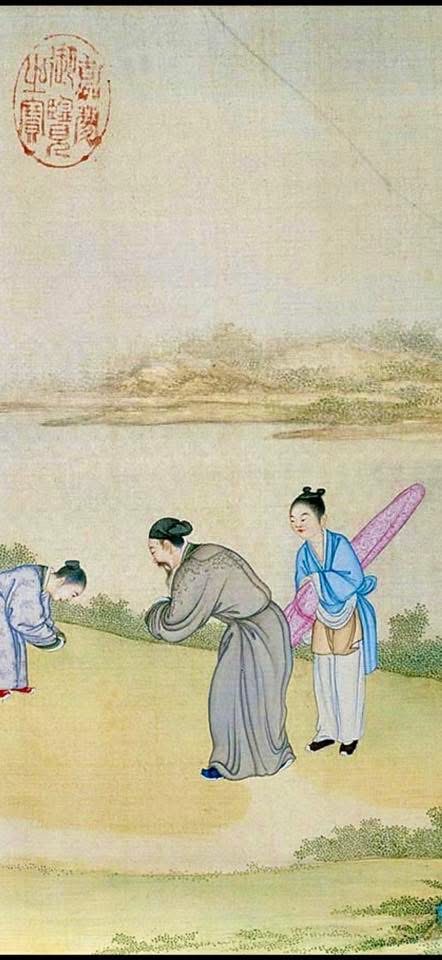

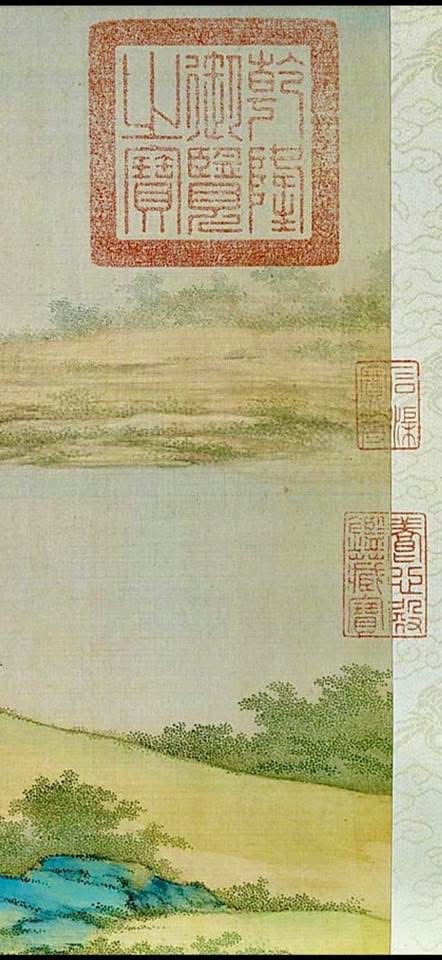

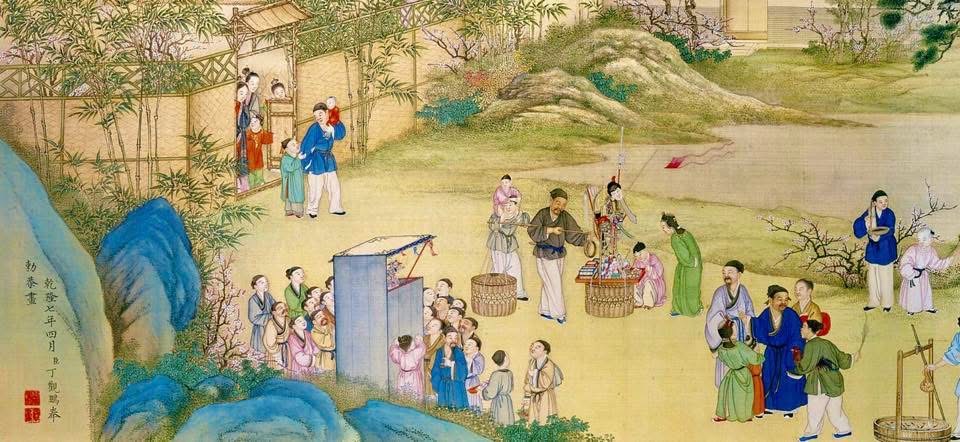

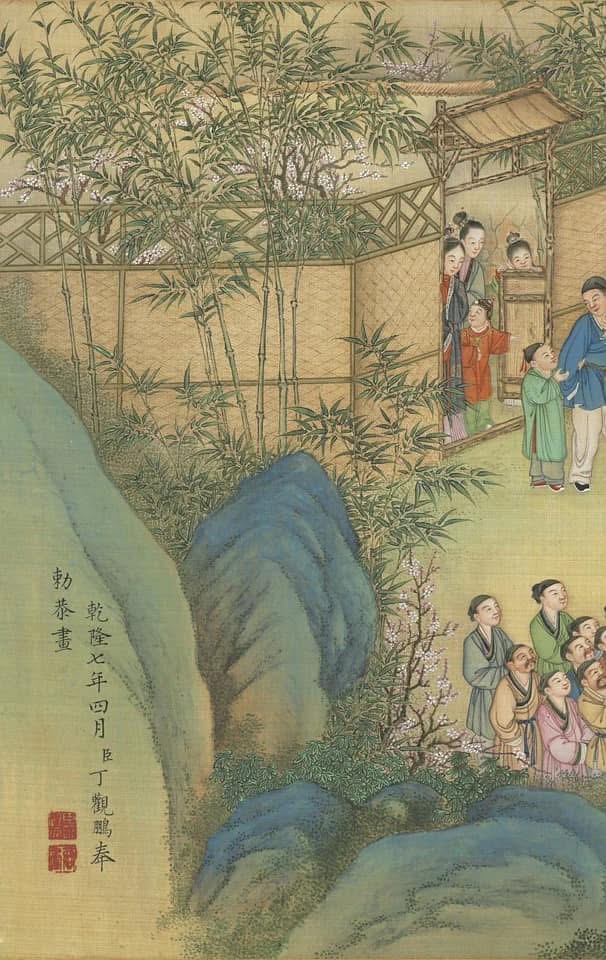

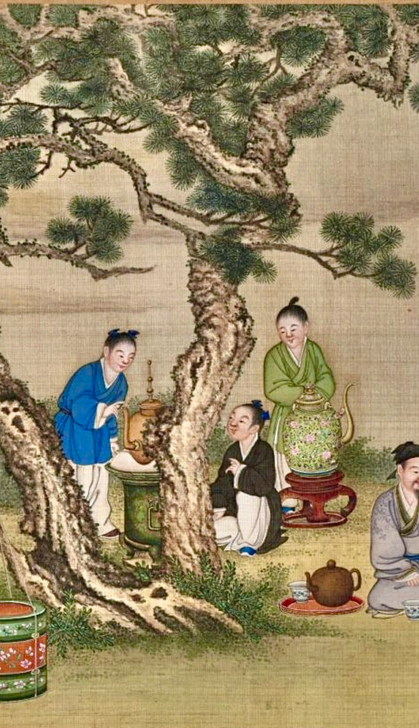

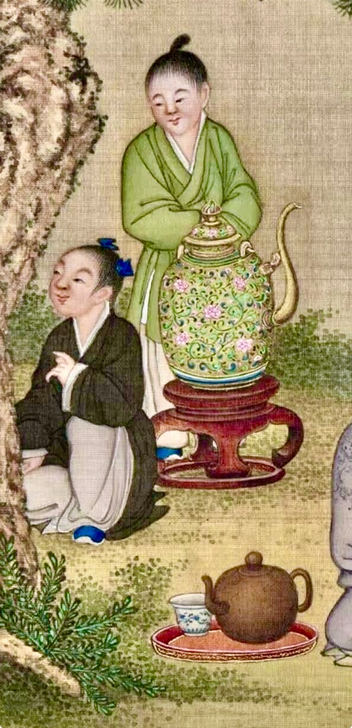

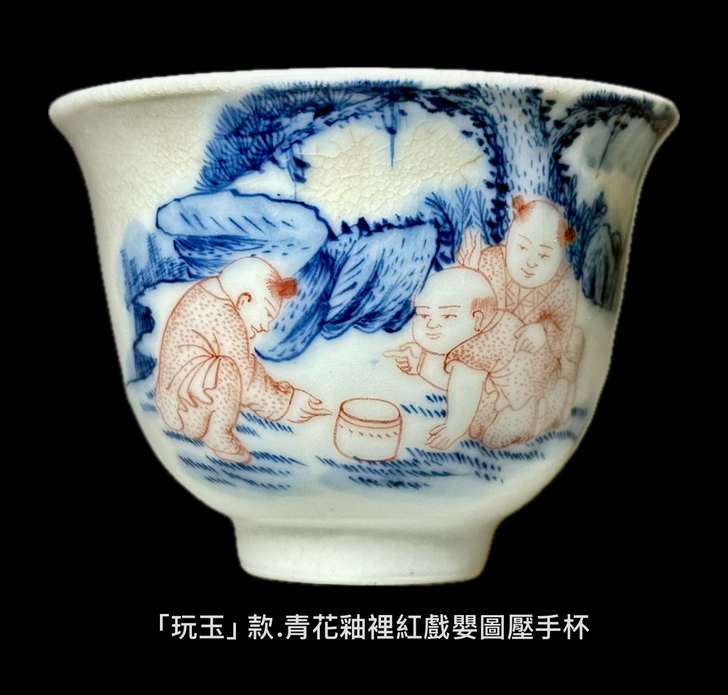

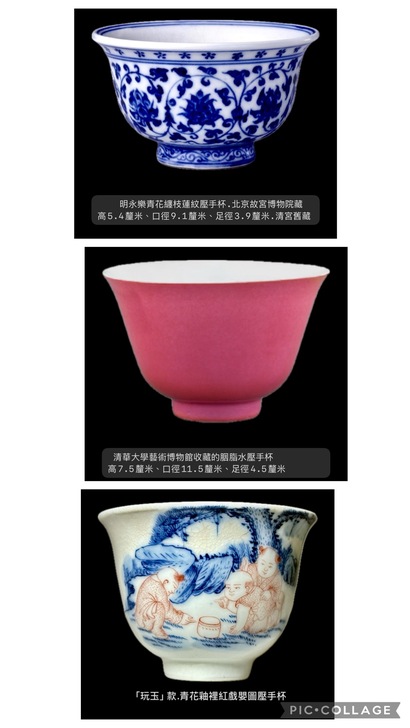

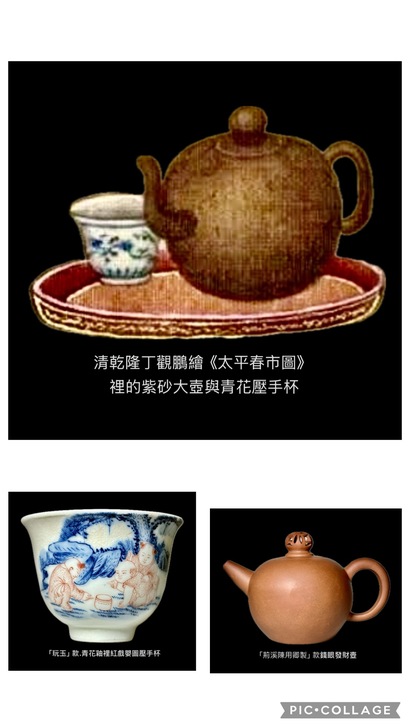

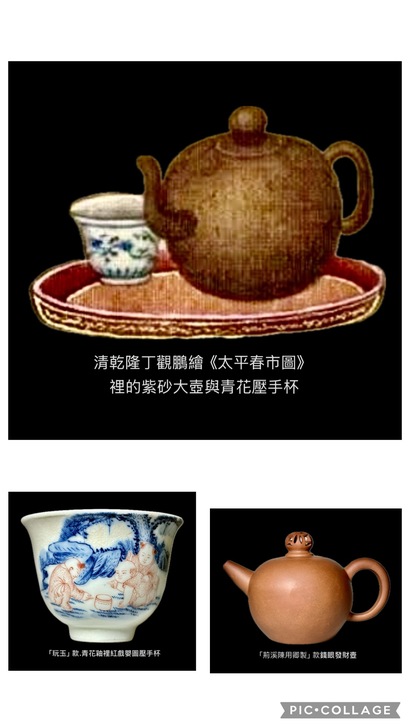

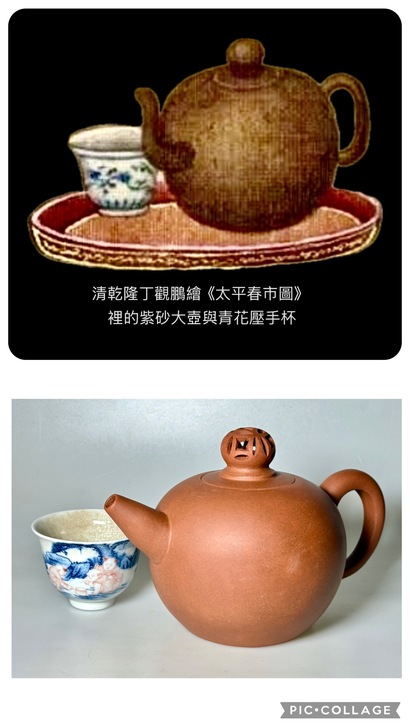

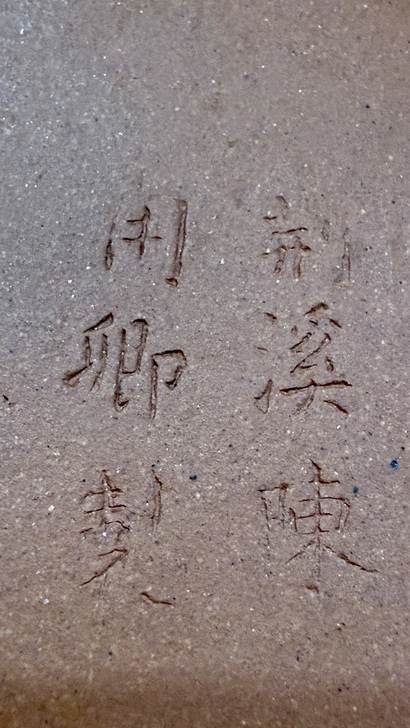

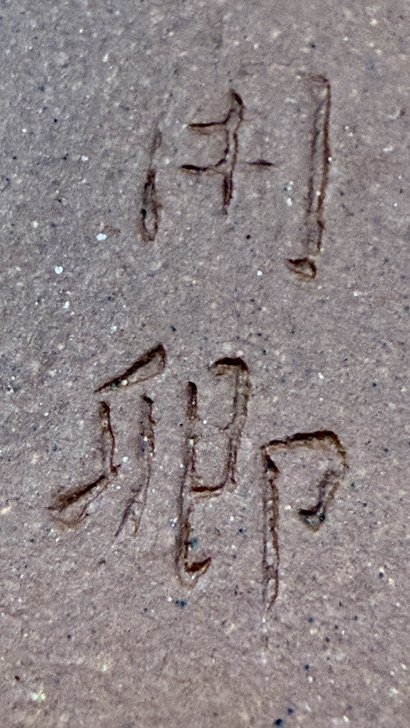

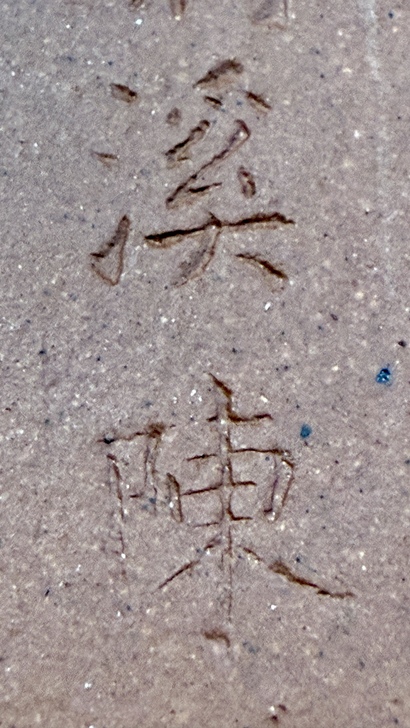

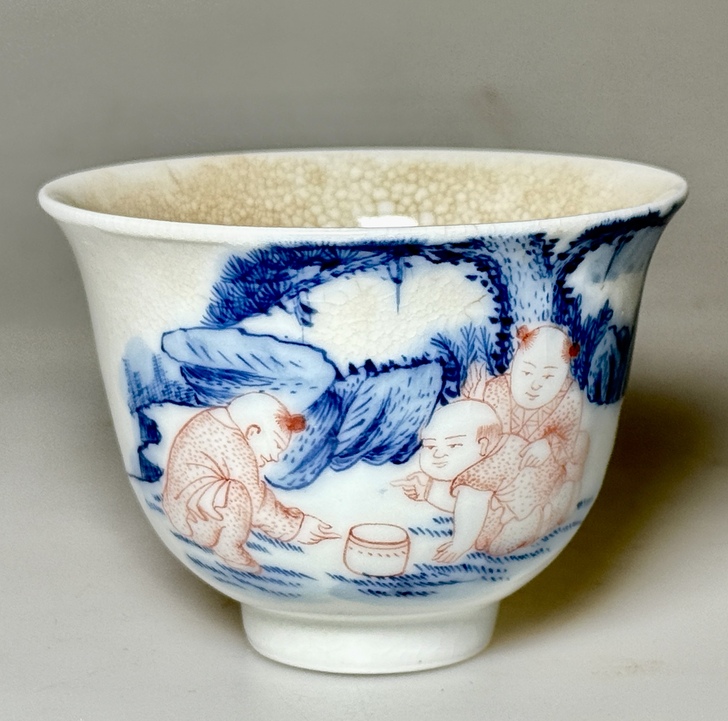

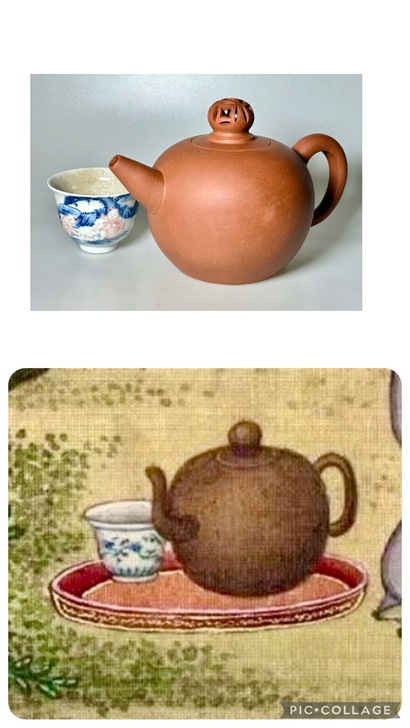

考據清乾隆丁觀鵬繪《太平春市圖》中的「新春品茶會」 ~2025.2.23 陳宗嶽寫於台北 ~2025.3.3 修訂 2025年新春,偶然看到清代雍正時期宮廷畫師丁觀鵬(約1707-1770年,北京人,擅人物、道釋畫)於乾隆七年奉敕繪製的《太平春市圖》,配合著畫面局部截圖與畫面說明,依序看著畫卷中所描繪的太平盛世的新春市集,有鄉人互相打躬作揖、攤販賣爆竹、打太平鼓、耍猴戲、跑旱船、戲棚、路旁表演、看相說書、市井攤販、貨郎擔、松樹桃竹等極其生動的人文景象。 當說明中提及畫卷中描繪了三名文士在松樹下席地而坐的品茶閒談,三人手中各持一隻青花茶盞,在其右側地面上有一個朱漆托盤內,托盤內放置了一把紫砂茶壺和一隻青花茶盞。讀到這裡,因為這三位席地而坐在品茶的文人吸引了我的注意,但是卻看不到截圖中有這個畫面,因而促成我去網上尋找這卷《太平春市圖》的高清圖,並仔細研究了這幅有106人的畫卷,除了將之製成動態影片,也探究出下面這麼多的觀點,雖然是始料未及的,但是仍覺得值得深讀,畢竟一幅好畫是可以遊、可以居的。 此幅《太平春市圖》是清代宮廷畫師丁觀鵬奉敕繪製的絹本設色畫卷,繪製於清乾隆七年四月,現藏臺北故宮博物院。畫卷描繪了太平盛世新春市集的熱鬧景象,除了互相打躬作揖的鄉人、遊人與各式攤販,也有挑擔沿街叫賣的貨郎,包括賣鮮果的,挑著高肩扁擔串連兩個圓型食盒的,一端架著板子,放置各式鮮果、食物的碗盤。以及另一名貨郎擔著平肩竹簍擔子,扁擔上插了各式兵器和面具,吸引兒童圍觀挑選,堪稱是清代貨郎圖的代表。作品融合了中西畫法,充分反映出清代特色與年節景象,且圖中描繪的器皿如壺、碗、盤等,多與清代乾隆時期宮廷用器特色相同,屬丁觀鵬傳世作品中特別精良者。 畫作描繪的雖然是市集熱鬧非凡的景象,包括民眾聚集、商販叫賣、雜耍表演、舞獅、兒童嬉戲、品茶交談等,這些都是中國農曆新春時節,北京與各地市集熱鬧的景象。清代宮廷畫經常通過市井盛況來表現「太平盛世」,乾隆皇帝特別推崇這類表現國泰民安的題材,因此《太平春市圖》所描繪的春節期間的市集景象,是藉以象徵國運昌隆。「春市」二字明確指向「春天的市集」,在清代語意中,通常指農曆正月期間的年節廟會或集市,而非普通的春季市場。「太平春市」意味著太平盛世中的春日市集,這是典型的乾隆時期宮廷畫常見的讚頌主題。 探討其中畫境與畫意: 《太平春市圖》是清乾隆年間宮廷畫家丁觀鵬所繪的一幅描繪市井繁華景象的作品。這幅畫作反映了當時社會的和平繁榮,展示了春日集市上的熱鬧場面。 一、《太平春市圖》意在追溯古風故描繪系明代以前的市集 1.描繪明代甚至宋元時期的市集場景 此畫作於清乾隆七年(1742年),屬於清代盛世時期。但是,所描繪時代並非描繪乾隆年間的實際社會風貌,而是以明代或更早的時代為藍本,呈現理想化的太平盛世景象。畫中人物的服飾、髮型、建築風格等與清代的社會風貌有所不同,顯示畫作意在追溯古風,可能參考了明代甚至宋元時期的市集場景。 清朝初期順治帝時期強制推行剃髮令,要求漢族男性剃髮留辮(“留髮不留頭,留頭不留髮”),這成為清代男性的重要標誌。但在《太平春市圖》中,許多人物仍留著明代或更早的漢族髮型,這與清代的真實社會風貌不同。 2.宮廷畫另有自己的美學觀念、藝術傳統與政治寓意 宮廷畫師在創作時,往往會根據皇帝的喜好、美學觀念和政治需求來呈現畫面,而非完全寫實地描繪當代社會。乾隆帝對「漢文化」有一定的嚮往與包容,他推崇宋、明的文人文化,因此宮廷畫家可能參考了宋元明時期的市井畫風格,以營造「太平盛世」的意象。這樣的做法可以視為對「盛世」的象徵性描繪,表達一種理想化的社會願景,而非現實的清代市景。 二、畫中的戶外新春市井參考了北京地區的市集風貌 《太平春市圖》描繪了新春市集的熱鬧景象,包括鄉人拜年、路旁表演、看相說書、市井攤販、貨郎擔等人文景象,均極生動逼真。然而,畫作本身並未明確標示具體地點。由於丁觀鵬為北京人,且在宮廷供職多年,熟悉北京風貌,因此畫中場景應該主要參考了北京地區的市集風貌,另外再用移景的方式,融合了其他地區的元素,所以未必完全是北京的市況。 三、《太平春市圖》描繪的時間點是正月新春 《太平春市圖》落款時間為乾隆七年四月,這是表示作畫完成時間,而非描繪的時間場景。「乾隆七年四月奉敕繪」,說明這幅畫是在乾隆七年(1742年)四月由宮廷畫家丁觀鵬受命完成繪製,但畫作內容不一定是當時四月的景象。宮廷畫家通常是依據皇帝旨意,描繪具有特定寓意的主題,而不必反映繪畫當下的真實時節。清宮畫院的畫作,尤其是這類描繪市井盛景的作品,多帶有象徵與敘事意義,而非單純的寫生。乾隆皇帝對宮廷畫的要求是強調「盛世氣象」,因此這幅畫應該是為了讚頌當時的繁榮,並與「新春慶賀」的概念相契合。因此《太平春市圖》描繪的是農曆正月新春期間的熱鬧市集場景,而非乾隆七年四月的實際情景。落款的乾隆七年四月只是畫作的完成時間,而非所描繪場景的時間點。 通常宮廷畫家丁觀鵬繪製一幅工筆設色的宮廷畫卷所需時間,取決於畫幅大小、細節複雜度、宮廷畫院的分工模式等因素。根據清代宮廷畫的創作流程和丁觀鵬的技藝,估計他完成這幅《太平春市圖》需要花費2~6月的時間,其間影響丁觀鵬繪畫時間的因素包括: 1.畫幅大小與構圖複雜度 《太平春市圖》為長卷形式,繪製面積較大,版本為絹本設色。畫作細節極其豐富,包括數十個人物、市井建築、攤販、茶席、雜技、動物、器物等,需要精細刻畫。此類宮廷畫通常需要先製作草稿,再正式落筆,增加了時間成本。 2.宮廷畫師的分工模式 清代宮廷畫院的作品有時是由多位畫師合作完成,可能會加快繪畫速度。但作為主筆畫家,丁觀鵬需要確保構圖設計、主要人物細節與整體風格,這仍需大量時間。他可能會指導助手繪製背景、重複性裝飾圖案等,而親自描繪最關鍵的部分,如人物、臉部表情、服飾紋理等。 3.宮廷畫的精細程度 宮廷畫不同於文人畫,它講求工筆重彩,極為精細,需要多層上色和勾勒,這極大延長了創作時間。丁觀鵬的畫風細膩,他的作品如《平定西域得勝圖》、《雍正十二月行樂圖》等,均是高水準的工筆畫,可能需要數月甚至半年以上的時間完成。 4.皇帝的審核與修改 乾隆皇帝對宮廷畫要求極高,他可能會多次審視畫作,要求修改細節。這會使整體繪畫時間延長,因為每次修改都需要重新調整畫面構圖與上色層次。 根據以上因素推測,丁觀鵬完成《太平春市圖》大約需要2至6個月的時間,最快的情況(若有助手幫助繪製背景、重複圖案)約2~3個月,標準宮廷畫創作流程(包含設計、審核、修改)約4~6個月,若皇帝多次要求修改,或畫作特別精細,更可能超過6個月。 因此,當宮廷畫師丁觀鵬在農曆新春奉敕繪製《太平春市圖》,經過三個月的努力繪製,完成此幅《太平春市圖》的時間差不多就落在落款的四月了。 四、《太平春市圖》實際描繪的是農曆四月的市集場景 乾隆七年正值清代小冰河期(17~19世紀),冬季氣溫較低,春季回暖較慢。依據歷史氣候記錄,北京農曆正月春節期間,一般仍處於寒冷的冬末,氣溫約-5°C至5°C之間,可能還有降雪或寒風。據《乾隆朝晴雨錄》記載,乾隆七年正月初三至十五期間,北京有兩次降雪記錄。而畫中未見積雪,還見綠意盎然的松、竹、梅與綠色道樹與路邊綠草,因此畫中描繪的不是農曆正月春寒料峭、天氣漸暖時節的真實景象,反而是乾隆七年四月畫作完成時間的景象。 中國第一歷史檔案館藏《晴雨錄》顯示:乾隆七年四月初八:晴,西北風三級,氣溫:卯時(5-7點)8℃,午時(11-13點)18℃。那時已進初夏,樹葉都已發芽長新葉,人物外著夾袍、內襯單衣,與《清宮內務府奏銷檔》所載該年四月初八「撤火盆」記錄吻合。 唯一扎眼處,全圖一百零六個人,除了一位唱京鼓的女性,所有遊人中沒有一位婦女,在畫幅最左端的起始出,有二名婦人與二名女童目送一名男子帶者二名小童出門,真是切實執行了「婦女大門不出、二門不邁」的規矩,這是偶然發現的畫中真實社會現象。 五、農曆四月才適合在戶外品茶 乾隆七年四月(農曆),對應公曆為1742年5月,此時北京已進入春末夏初,氣溫回暖,平均氣溫約在15°C至25°C之間。此時正適合在戶外活動,畫中描繪了人們穿著春裝,進行各種戶外活動,與當時溫暖的天氣相符,而且當時人們確實有在戶外品茶的習俗。 清代特別是乾隆年間,文人雅士與市井百姓都喜愛在戶外品茗賞景,這一風俗主要體現在以下幾個方面: 1.文人與貴族的戶外品茶 清代士人講究雅集,常在園林、亭台、湖畔等地進行戶外品茶,如皇家園林圓明園、頤和園,甚至私人園林內的涼亭。乾隆皇帝本人熱愛茶文化,他多次南巡時,特別推崇西湖龍井,並在江南名園內有品茗雅聚的記錄。北京的貴族、官員常在私家庭院或園林內舉行茶宴,尤其在春暖花開時節,戶外品茶成為一種雅興。 2.市井百姓的戶外品茶 清代茶館興盛,北京地區有許多開放式或半開放式的茶館,提供簡單座椅,供行人歇息品茗。在市集、廟會或繁華商業區,常見小販設立簡易茶攤,提供茉莉花茶、綠茶、普洱茶等廉價茶飲,讓路人消暑解渴。另外許多百姓會在春日陽光明媚時,攜帶簡單茶具,前往城外郊野(如西山、玉泉山)、河邊或寺廟品茶納涼,與友人閒談。 六、《太平春市圖》戶外「新春品茶會」所使用的茶具 《太平春市圖》描繪的戶外品茶已是當時的流行習慣,無論是文人士大夫在園林雅集,還是百姓在茶館、茶攤、郊野閒坐品茗,都是春夏之交常見的文化現象。因此,《太平春市圖》中描繪的戶外品茶場景符合當時的社會風俗與氣候特徵。北京的春季氣候溫和宜人,適合外出遊玩、品茗。 畫中品茗使用的紫砂壺、青花茶盞,亦是清代北京民間常見的茶具配置。 畫中描繪了三位文士在松樹下品茶閒談,手中各持青花茶盞。右側地面上的朱漆托盤內,放置了一組紫砂茶壺和青花茶盞。然而,相關資料中並未明確指出這些青花茶盞的杯型。我依據實際比對,認為這四隻青花茶盞的杯型是壓手杯。壓手杯是明代始出現的杯式,其口外撇,胎骨上薄下厚,底處尤厚,握於手中時,外撇的口沿壓於虎口處,十分稱手,因此明清時期該杯型十分流行。但是畫中的青花壓手杯又與最初始的明永樂青花壓手杯稍有不同,杯身拉長了些、修窄了些,顯得更挺拔有精神,這和清華大學藝術博物館所收藏的一隻清康熙胭脂水壓手杯十分形似。台北故宮也收藏了許多類似杯型的胭脂紅彩杯,只是名稱由「胭脂水」改為「胭脂紅彩」,並且沒有註明杯型的名稱。 至於在朱漆托盤內置放的那把紫砂茶壺,是一把泡茶用的紫砂圓壺,容量頗大,目測應可沖泡出8~10杯壓手茶杯的茶水。壺身圓潤,壺鈕成圓珠,壺把亦是圓弧狀,只有壺嘴成三彎流的出水口,這樣的紫砂大壺清初以後已然少見。 看著這把紫砂大壺讓我有一種很是眼熟的感覺,仔細想想,原來我也收藏了一把類似的紫砂大圓壺,是用清水泥製作的手工紫砂壺,長24公分×寬15公分×高15公分,只是我收的這把壺多了很多的銅錢味。與《太平春市圖》裡的紫砂大壺相比較,除了壺嘴成直流狀,壺鈕則鏤空成銅錢狀,壺內出水的流孔亦作成銅錢狀,真是看的、喝的都是「錢」味,看來這把壺應當是商賈之家特別訂製的發財壺,因為看的壺、喝的茶水都是活在錢眼裡,想必是想發財想瘋了,真是一把「財迷心竅」的壺。 七、《太平春市圖》中的貯水、烹水用具奢華 《太平春市圖》中的戶外「新春品茶會」左側,描繪了三名童子貯水、烹水的場景,其中貯水用的壺,按照壺流的彎曲狀,只能是銅胎琺琅彩製成的貯水大壺。烹水用的則是金屬爐具與水壺,這在其他清代品茗圖中幾乎沒出現過的奢華器具。金屬胎琺瑯彩釉器具在清代宮廷中較為常見,但在民間並不普遍,而且是如此碩大的器具。因此有種說法:畫中市井場景出現宮廷專用琺琅器,實為「以貴飾俗」的藝術表現手法,彰顯乾隆「民豐物阜」的景象。琺琅彩貯水壺象徵「西洋技藝為我所用」,反映乾隆朝對外來文化的包容態度。琺琅彩烹水壺與銅胎爐具皆屬宮廷器物下移,旨在建構「盛世民享宮廷之華」的視覺敘事,也符合宮廷畫家丁觀鵬奉敕繪成此幅《太平春市圖》,生動呈現了新春市集繁華景象的宗旨。 八、《太平春市圖》中的「新春品茶會」喝什麼茶 清代乾隆時期,紫砂壺廣泛應用於泡茶。當時流行的茶類包括綠茶、紅茶和烏龍茶等。紫砂壺以其良好的保溫性和透氣性,適合沖泡各類茶葉。參照《乾隆七年貢茶檔》,此際宮廷春茶以「洞庭碧螺春」與「武夷大紅袍」為主,紫砂壺特性適宜沖泡半發酵茶,故此推斷若為宮廷則喝的是武夷岩茶。畫作並未明確畫出所泡茶葉的種類,但是依據清代文人認為「春宜飲綠,夏宜飲花」,如龍井、碧螺春、茉莉花茶,適合春末夏初時飲用,有清熱生津的作用。若為市井庶民,最有可能是茉莉花茶,因為當時北京民間流行以茉莉花窨製綠茶,冬春時慣飲茉莉雙薰花茶驅寒,價格適中,香氣宜人,那時茶攤價標「每碗茶制錢五文」,對照《乾隆物價檔》該年粳米(今台灣主流的大米)每升十文,反映茶飲已普及至市民階層。若為身份較高的鄉紳,則可能是龍井茶或普洱茶,其中普洱茶較適合冬春時節驅寒養生。 清代宮廷與民間流行品茗如下的茶種: 1.龍井茶(綠茶):清代康熙、乾隆時期,杭州龍井茶備受推崇,乾隆帝曾多次巡視西湖,並親筆題寫「御茶園」,龍井茶因此成為貢茶。 2.普洱茶(黑茶):乾隆時期普洱茶風行,尤其在宮廷與北方地區,因其耐儲存、暖胃禦寒的特性,適合冬春飲用。 3.茉莉花茶(花茶):北京地區特別流行茉莉花茶,茶湯清香,適合市井百姓與文人雅士品飲。 綜合來看,《太平春市圖》呈現的是乾隆年間北京春節的繁榮景象,畫中人物可能在品飲茉莉花茶或普洱茶,以驅寒取暖,感受春日的氣息。 九、狗尾續貂來份民間版的畫裡品茗茶具 受此《太平春市圖》戶外「新春品茶會」的提示,我也在2025年2月22日下午定例品茶時,找出我收藏的錢眼發財壺,配上與圖中茶盞最相像的一隻青花釉裡紅戲嬰圖壓手杯,與畫裡的宮廷品茗茶具較較勁,雖不是宮廷茶具,但都屬清代的著名茶器,也都是手工製作的老件,至於有多老,我也不確定,所以算是狗尾續貂,逗趣罷。 1.錢眼發財壺底款「荊溪陳用卿製」楷書雙行刻款。 陳用卿,明朝天啓、崇禎年間至清初(約1620年~1661年)製陶名藝人,俗名陳三獃子,善製渾圓紫砂器,式尚工致、豐美,續董之遺法,以文巧而聞名。明代張岱在其《陶庵夢憶》中稱:宜興罐,以供春為上,時大彬次之,陳用卿又次之。歷代稱陳用卿題款有鐘繇太傅帖意~帶有隸書筆意的端楷,『落墨拙而用刀工』,意其人不太會寫字、識字,因此會將其名字直接以竹刀落款於壺身之上,其拙劣之筆跡通常是真品特點之一。 2.青花釉裡紅戲嬰圖壓手杯,底款「玩玉」。 玩玉款瓷器是清三代時期的民窯瓷器,以康熙時期的玩玉款瓷器較多,終清一世都有製造,市面多見的是晚清時期所造。最初大多是達官貴人的清玩,康熙時期的玩玉款瓷器以壓手杯居多,有的玩玉款瓷器上面會題有詩文,瓷器普遍瓷胎細膩畫工嫺熟,青花發色淡雅。 十、《太平春市圖》的市集中無婦女的身影 乾隆七年(1742年)四月,宮廷畫家丁觀鵬奉敕繪製的《太平春市圖》之中,市集裡除了一位唱京鼓的女性,一百零六名畫中人中,完全沒有婦女的身影,這與清代社會禮教、宮廷畫風格、以及畫作主題等因素有關,是政治訴求與藝術寫實的平衡產物,不能簡單等同於社會對性別表現的取捨,是既反映了禮教規範的壓力,也包含著滿清統治者構建「太平景象」的政治意圖,以下是市集沒有婦女的分析: 1.《太平春市圖》中沒有婦女的原因 清代社會雖然有「婦女大門不出,二門不邁」的禮教規範,但這主要適用於上層貴族、士大夫家族中的婦女,並非限制所有婦女都嚴禁外出,《太平春市圖》中沒有女性的原因如下: (1)、宮廷畫風與主題的約束 a、宮廷畫多以男性為主體:清宮繪畫通常遵循皇家審美與禮教規範,特別是在描繪「盛世景象」時,往往更強調男性的活動,而女性角色則相對弱化。丁觀鵬作為御用畫家,其作品需體現官方意識形態,畫面迴避婦女形象,是對「婦德」的理想化呈現,而非完全寫實。但是,同時期《清明上河圖》摹本中仍然可見少量婦女形象,顯示宮廷審美存在有彈性。 b、市井圖的描繪以男性為主:市集畫以商販、僕役、文人、官員等為主要角色,這些職業群體以男性為主,畫家可能選擇忽略婦女,以符合「正統社會秩序」的表現方式。 c、受傳統宮廷畫風影響:宋代張擇端的《清明上河圖》等傳統市井畫中,也以男性為主,女性較少或以特定角色(如商戶內的婦人)出現,宮廷畫延續這一傳統,但是在乾隆朝《萬壽圖》等慶典繪畫中,官方場合確實嚴格遵循男女分區,只是民間節慶場景仍偶見老婦形象。 (2)宮廷畫少描繪婦女參與市集活動 a、貴族與士紳家的婦女甚少上市集:受儒家禮教「男女有別」的約束,多在家中活動,外出通常是特殊場合(如祭祀、探親等),而非自由逛市集。但實際執行仍存在著階層差異,旗人貴族女性行動受限較大,漢族平民婦女仍需參與市井勞作,如《清稗類鈔》就記載市集常見農婦。乾隆六年宮廷採買記錄中,仍有「婦差」出入宮禁的記載,說明現實與畫作存在差距。 b、不描繪平民與商戶婦女參與市集:實際上,許多市集上仍有婦女活動,如經營茶樓、布莊、針線店舖的女性商人,或購物的百姓婦女,但宮廷畫可能選擇不予描繪,以迎合禮教審美。 (3)刻意遵循禮教 清代素有「男女授受不親」等禮教觀念,尤其乾隆六年(1742年)剛頒佈《訓飭風俗條例》,使得畫作裡刻意迴避婦女,以反映政策導向。但是平民階層的婦女並非完全不出門,畫中不見女性,更多可能是宮廷畫的選擇,而非清代婦女完全不能逛市集的。 2.《太平春市圖》中也沒有女性僕役 在《太平春市圖》中,部分僕役人物頭綁雙髮結,這種裝束可能讓人產生是否是女性的疑問,但根據清代服飾與宮廷畫的傳統,以及台北故宮藏品高清圖像所顯示,該畫中雙髪結者無耳洞、著男裝,故這些僕役應該是男性。 (1)、清代僕役的髮型特徵 清代男性須遵「剃髮令」,前額剃光留長辮剃髮留辮,但未成年13歲以下的男性僕役~小廝免剃髮,常綁雙髮結,這是未成年人未正式剃髮留辮前的髮式,類似於童僕或幼童的標誌。如郎世寧《乾隆歲朝行樂圖》,皇子伴讀童僕皆梳雙髪結。宮廷內侍(太監)或童僕,也常見這類髮型。畫中僕役身穿短衣,顯然更接近一般市井中的年輕僕從。另外,雙髪結童僕的形象實為滿漢融合產物,既保留了明代童僕的髮型元素,又通過服飾紋樣體現滿式的審美。 (2)、女性的髮型特徵 清代女性髮型講究,「雙髮結」通常不屬於成年婦女或女子的主流髮式。若畫中僕役為女性的僕婢,應梳雙髻配耳飾,如《雍正十二美人圖》中侍女髮型為複雜高髻,與市井僕役有別。且按當時宮廷畫的風格,應該會穿著裙裝或更具女性特徵的服飾,而非僕役短衣。

抖音: https://vt.tiktok.com/ZSMSYQMnR/ 臉書: https://www.facebook.com/share/p/15brfPWTHs/?mibextid=wwXIfr YouTube : |

|

| ( 知識學習|其他 ) |