字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/06/06 08:03:03瀏覽315|回應0|推薦0 | |

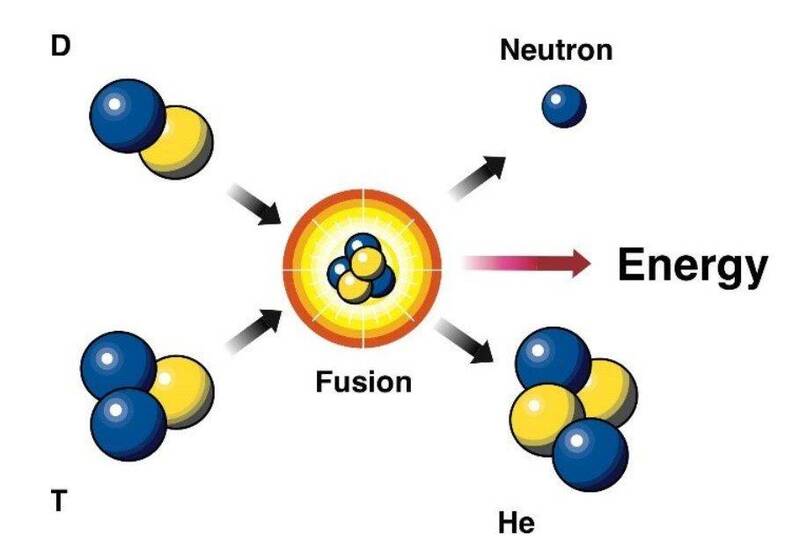

利用「核融合」技術 像如太陽用不完的能量 歐祥義/核稿編輯 〔財經頻道/綜合報導〕先前一位微軟工程師爆料,如果在美國同一個州部署超過10萬片H100 GPU高階晶片,將導致電網癱瘓,而一個訓練AI的數據中心電量,則能餵飽8萬個美國家庭所需的電力。 AI應用百花齊放,未來的運算速度越來愈快,全球電力供應需求也將持續暴增,如何安全的電力滿足,成為市場思考的問題。 先前美國新創想仿效太陽,希望利用「核融合」技術,可像太陽一樣產生用不完的能量,且同時兼具便宜又安全,在美國推出之際引得全球科學界和市場高度注目。 反思台灣位處地震帶,目前所使用的核能發電,其風險一直爭議不斷,而台灣科技業站在全球AI浪潮的前端,對於電荒這件事,也是頭痛。先前某產業大老直指「得核融合者,得天下」,台灣是否發展「核融合」,這件事情的確值得深思,倘若台灣電力供給問題解決,將是下個十年競爭力關鍵。 原子發電 「分裂」或「融合」 可控風險大不同 「核分裂」就是大家習以為常又避之不及的核電廠,主要是利用中子撞擊一顆較重的原子(例如鈾元素),重原子就會分裂成兩顆較輕的原子,過程中會釋放出能量。 「核分裂」優點包括發電效率高,只需少量的鈾原料就能產生大量能源;此外,也不需使用氧來燃燒,這樣不會產生二氧化碳,相較火力發電產生較少的環境污染。而核能發電的燃料費較不易受到國際經濟情勢影響,供電規模大、較穩定,適合當作基載發電。 但其缺點也是一籮筐,包括建廠成本高,且核廢料仍然有相當高的輻射線,後續處理問題非常頭痛。而發電廠熱效率較低,比起一般化石燃料電廠排放更多廢熱到環境裏、引起熱汙染。 「核融合」的原理剛好反過來,是把兩顆較輕的原子(例如氫)對撞後,強迫他們「黏」在一起,過程中一樣會放出能量,且約是核分裂的4倍之多。 如果人類能用極高的溫度與壓力,讓氫或重氫碰撞在一起,其原理就與太陽產生能量相同,就可以有源源不絕的能源。這也就是,為什麼核融合又被譽為「人造太陽」的說法。 核融合的能量密度高於核分裂,輻射安全的疑慮也比核分裂來的低。與鈾-235相比,氚雖也有放射性,但半衰期只有12年,即便發生洩漏,是風險較可控的災難。

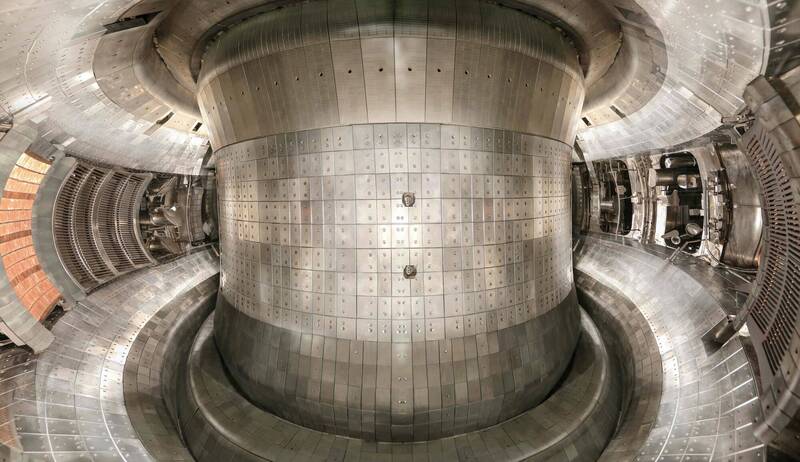

各國發展核融合各有進展 南韓近期再突破 目前科學界有幾種主流的做法,包括分別是環磁機、國家點火設施、離子束融合、緲子融合與冷融合。 美國目前使用國家點火設施(National Ignition Facility;NIF)。這點火設施,並不是用真的「火」,而是把192道超高能量的雷射光,全部衝向一個頂針頭大小、內含氫同位素的容器中,藉此創造出近1億度的高溫環境,讓原子發生融合反應。這種作法的能量轉換率很低,離大規模商業化還有很大的空間。 日本和歐洲一起共同合作,由日本量子科學技術研究開發機構(QST)與歐盟共同研究的核融合實驗設施「JT-60SA」,在2023年10 月23日首次點火、試運行成功,產生了等離子體(這是一種核聚變所必需的極低密度氣體),同年12月1日宣布成功落成,並開始運作。 位於東京的「JT-60SA」目前是世界最大的托卡馬克核融合實驗裝置,在設備啟用後,電漿電流達到1百萬安倍,放電時間為10秒,產生約140立方公尺的電漿,這是科學家至今創造體積最大的超熱恆星狀物質。 際熱核聚變實驗反應爐(ITER)約有35個國家參與,預計2025年完工,科學家大多期望ITER也能達到和NIF相同的能量淨輸出。 位於英國牛津的歐洲聯合環狀反應爐(JET),則靠持續5秒的核融合反應,成功產生69百萬焦耳的能源,足以煮沸約70個熱水壺,刷新2021年所創的紀錄。但離核融合發電能商轉,還有長路要走。 近期南韓核融合裝置「KSTAR」成功讓攝氏1億度高溫電漿維持48秒,打破先前維持30秒的紀錄,成為核融合技術的一大突破,目標是要在2026年時達到維持300秒,這是擴大核融合技術的關鍵點。至於中國則是讓離子體在其中運行將近7分鐘。

開發計畫、法規皆缺乏 台灣恐缺席乾淨能源盛宴 台灣目前並沒有小型核能反應爐(SMR)的實體研究與開發計畫,也沒有相對應的建制規範與管制法規,只有極小規模的研究,以及學術單位正蒐集文獻資料,分析核融合在台灣應用的可行性。 企業端部分,傳出有私人企業宣稱已開發完成桌上型核融合反應器(人造太陽),並預計於2027年商轉發電,但成果如何仍有待觀察。 學者指出,核融合的技術開發完成,不代表可立即進入發電應用的階段,必須包括熱流、材料、系統整合等項目,都必須同步完成,才能到達時實用的發電目標,現階段挑戰仍多,至少還需要15-20年時間。 |

|

| ( 不分類|不分類 ) |