字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2021/07/04 12:17:36瀏覽1357|回應0|推薦0 | |

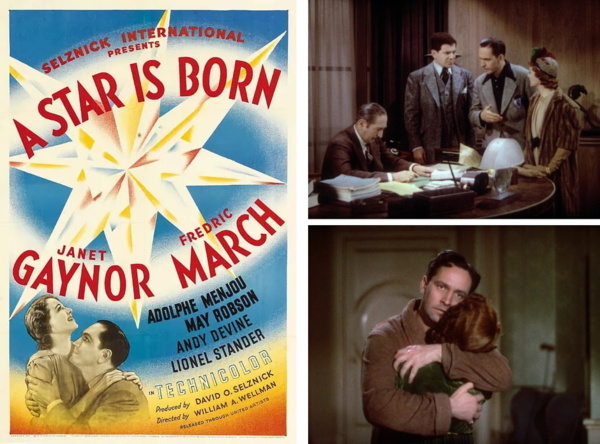

Fredric March第三度提名奧斯卡獎最佳男主角,演一個事業走下坡的酗酒好萊塢明星,幫助一個懷抱星夢的女孩子,進入電影製片廠一夕成名,兩人婚後,名氣此消彼長,直接間接造成悲傷結局。 非常經典的故事,同一片名,已重拍三次,1954年Judy Garland、James Mason版、1976年Barbra Streisand、Kris Kristofferson版、2018年Lady Gaga、Bradley Cooper版,更有「萬花嬉春」(Singin in the Rain,1952)、「大藝術家」(The Artist,2011)、「樂來越愛你」(La La Land,2016)等等借鏡名作,而且這些另起爐灶劇本,都沒讓男主角走上絕路。 我最早看得是1954年版,老三台時代,台視或中視播過,相當長的歌舞通俗劇,少年時不很容易靜下心觀賞。最近再看數位修復版,Judy Garland歌舞挑出來看沒話說,也正是那版聲光娛樂最重要來源,那首「The Man That Got Away」,4分多鐘女主角尚未發跡前小酒館表演,不僅歌曲好聽,從James Mason推門進入,燈光、爵士樂隊、女主角表演,真是精華篇章。但其餘歌舞段落持續加大,讓文戲部分顯得斷斷續續,Judy歌聲動人,但演技不強,James Mason處處配合女主角,力道隨之削減。 等看到1937年原版,覺得這版最好的就是演員,不僅劇情凝聚,沒有歌舞噱頭割裂干擾,也或許因為1930年代是浪漫主義極致,為愛生,為愛死,這版男女主角間的愛情,不夾雜報恩,比任何一版都來的純粹動人。 就先說女主角好了,Esther Blodgett(Janet Gaynor)像來自瓊瑤小說,出身平凡追求夢想,外祖母是她的守護天使,去洛杉磯後,遇到都是好人,這麼有人情味,積欠房租房東都不忍趕她走,連片場接待員也那麼客氣,來好萊塢成名機會只有10萬分之一,偏偏她就是那「一」位,如此幸運,甚至不需回報這些安慰她幫助她的好人。 而Norman Maine(Fredric March),百分之百是她的貴人,但似乎沒有機會為Norman做些甚麼,或來不及做甚麼,他就走了,令人難過的是,女主角其實非常愛他的,尤其小巧玲瓏的Janet Gaynor,越到後段越見成熟穩健,同樣是為進療養院待業中的Norman傷神,同樣是Norman失蹤三、四天後電話響起,女主角衝至電話前本欲拿起又猶豫不敢,更別說向法官求情交保,願負責Norman行徑不再失控,短短幾句話幾個動作,1937年版自然多了。 Janet Gaynor(1906-1984)是1929年第一屆奧斯卡獎最佳女主角得主,曾受訪表示,能從默片跨入有聲電影,因為她聲音與樣貌相符,不少人試音不合格,前途盡毀,若聲音與演技結合更為出色,像喜劇明星W. C. Fields(1880-1946)就是聽到他聲音後更受歡迎。 其實本片主要演員都有聲音表情魅力,演製作人的Adolphe Menjou(1890-1963)對白節奏快慢皆宜,看起來溫文爾雅有見地,服裝非常講究,光看他進入室內,大衣搭在前臂,手拿呢帽,站姿就非常優雅,雖然他劇中角色真是太好,世上哪有那麼好那麼仁慈的合作夥伴。 May Robson(1858-1942)演女主角的外祖母,更是童話般人物,聰明幽默又堅強,時時刻刻守護女主角,幫她解圍,精神鼓勵,金錢資助,最重要的是,這角色一開始已說明劇情走向,「夢想越近,代價越高,失去心愛的人,要更堅強往前走,實現你們共同夢想」,不就是女主角去好萊塢後整個心路歷程。 至於這版Norman Maine,或說Fredric March,毫無疑問,就是本片戲肉及靈魂,甚至由他說出片名「a star is born.」。有他出場才有戲,才有劇情,他未露面,就是好萊塢製片廠作業實錄。 March演Norman這角色,英俊又有股嬌氣,前段遊戲人生,跟喜歡的人、不喜歡的人講話,都非常討人喜歡,而後事業急速衰敗,個性脆弱禁不起打擊。因是彩色片,March在這部電影,無論遊戲人間或落寞消沉,每一幕都非常英俊,即使一路墜落至谷底,始終非常迷人。 相較其後重拍版本,這版演繹出最多「喜感」,尤其集中在Norman出場後,到蜜月結束前,從醉醺醺出場,廚房摔盤子,回住處打電話,翻身下床找電話簿,翻看電話號碼,一整段獨角戲很有靈氣。 而叫住女主角,「我可以再看你一眼嗎?(Do you mind if I take just one more look?)」,片中Norman前後說兩次,第一次送女主角回家,再就訣別前看最後一眼,March聲音節奏與表情,已豎立標竿,其後重拍版本萬變不離其宗,但還是這個版本最有感覺。特別的是,劇中Norman葬禮後,女主角決定離開現居,收拾Norman照片,不禁對著照片輕聲溫柔說同一句話,更讓人心碎惋惜。 再說到Norman賦閒在家,電話不找他,郵差不識Norman Maine,連串人事物讓他沮喪低落,接著來到奧斯卡頒獎典禮當晚,這應該是全片情緒最大爆發點,多年前在衛視電影台看到一部1994年出品的好萊塢紀錄片「A Century of Cinema」,提到本片男女主角Fredric March、Janet Gaynor,已成經典人物,同時剪輯約30秒電影畫面,還用說嗎?當然是這段,「得最佳獎不值一文,每年都有人得,我想得到特別獎,別人得不到的全年表現最差獎」,最後用力一揮,打到女主角,也打愣住自己失態。初看到這段憤恨不平的表演,真有被震懾到,March非常投入,爆發力十足,也讓人同情劇中角色精神困境。而同一場景,1954年James Mason版也精彩耐看,但我還是喜歡March淋漓盡致多一點。 來到最後,Vicki決定息影,專心照顧Norman,製作人覺得太可惜,不該輕易放棄,Norman躺在床上,字字聽進耳裡,Vicki要放棄自己人生,換取Norman新人生,March眼神演戲,最後那一閉,好沉重憂鬱,這段隔牆對話,柔美帶點哀傷的配樂,Norman眼睛、Vicki正面剪輯交錯,兩人皆已決定為對方放棄自己人生,而Norman不捨擁抱Vicki,遠方那即將落入海中的夕陽更是讓他心頭一震,March眼神空茫帶著決絕,及至再度回眸,留住最後溫柔,非常非常動人。 本片當年大賣,成為第一部提名奧斯卡獎最佳影片的彩色電影,製作人是David O. Selznick(1902-1965),同時提名最佳導演William Wellman(1896-1975)、男女主角、劇本等7項,獲得最佳原創故事,及彩色攝影特別獎。 值得一提,編劇成員包括當時知名諷刺作家Dorothy Parker(1893-1967),配樂是Max Steiner(1888-1971),其後「亂世佳人」(Gone with the Wind,1939)是他名作之一。

Just one more look.

|

|

| ( 休閒生活|影視戲劇 ) |