字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/08/14 22:39:22瀏覽113|回應2|推薦0 | |

手測脈搏(或頸動脈),資訊較多 黃耆有效,但太多會讓血壓升高 (爸爸目前每日飲用5片黃耆+12片薑片的薑湯) 我的猜測:(血栓的最大問題應該就是缺氧了,所有細胞都是,內省氣功…) 1 心律不整時,人不適,且心臟內的亂流產生小血栓;跳動恢復正常時,小血栓(不那麼堅實的紅血栓)被推到腦動脈(視覺區),引起暫時性黑矇(以時間長度來說還好),因此人就舒服了。 2 血栓若在眼球血管,引起單眼黑矇;若在腦視覺區血管,會是雙眼黑矇。以距離和時間度之,爸爸最近的情況應是後者。 3 心律不整或剛恢復正常時,血壓自然都是低的 * 每日早晚按內關穴3分鐘,可治療心律不整 強心:少府穴、勞宮穴 指縫:身體增溫、促進經脈循環 脊椎 心房顫動 會使血液滯留心房,凝血因子會讓血液開始凝結成塊,形成血栓,當血栓經由血管傳送時,就可能出現堵塞而形成中風,其中又以距離心臟較近的腦血管機會最大。 引起心律不整的原因很多,心房顫動的比率就占了1/3,台灣心房顫動的發生率約為一%,而且隨著年紀增加罹患比率越高。對抗心房顫動可能產生的血栓風險,目前最主要還是依靠抗凝血藥物(新一代抗凝血藥物)。 血栓的形成大致可分成兩類,一類是動脈血栓,一類是靜脈血栓,兩者形成血栓因素各不相同。動脈血栓主要是因為血小板凝聚而形成,必須使用抗血小板藥物,例如阿斯匹靈、保栓通等。靜脈血栓則是因為血液流通過慢,淤積過久導致血液中的凝血因子將血液凝結成血塊,像是心房顫動、深層靜脈栓塞(人工關節手術常見的後遺症),必須使用抗凝血藥物。(多吃薑黃) 依據「很老很老的老偏方/朱曉平」書:黃耆湯可治 (份量勿多,血壓能會高)

將拇指向上翹,拇指後上方腕關節三角形凹陷處的底部,剛好就在腕關節的縫隙中,按壓時會非常痠痛。陽溪穴是大腸經的經火穴,陽氣很旺,善於推動氣血的流通,是大腸經很強的補陽氣穴位。 旁邊的太淵穴(手掌心朝上,腕橫紋的橈側,大筋內側凹陷處)一起按,效果更佳。

負責掌管心律的一條重要神經稱為「迷走神經」,是第10對腦神經,也是人的腦神經中最長和分佈範圍最廣的一組神經,含有感覺、運動和副交感神經纖維。平常緊張時,可以透過刺激迷走神經來使得情緒平穩下來,在心律不整時也可以透過刺激迷走神經,讓心律回到正常的狀態: 1 深吸一口氣再憋氣。 在憋氣的時候,胸腔內的壓力會上升,刺激迷走神經作用,讓心臟停止跳動,再回到正常的心跳頻率。除了深呼吸之後再憋氣之外,也可以模仿自己在排便的時候,憋氣、腹部用力的狀態。 2 用溫度刺激迷走神經也是一個辦法,可以用冰毛巾敷臉、尤其是眼睛的地方,持續半分鐘左右。 3 用力按壓肚子(腹部用力),用腹壓刺激迷走神經(副交感神經),有助於抑制心跳。此方式不可用於心跳過慢者。 檢查:以兩隻手指輕放手腕內側兩條橫線上方,維持1分鐘,每分鐘心跳在60-100下皆為正常範圍。心房顫動患者的心跳忽快忽慢,如果只測量15秒,會讓結果誤差更大,建議乖乖量完1分鐘較好。或頸動脈竇。 * 心臟的跳動是由於電訊號刺激心肌細胞收縮。正常的電訊號會從右心房到左心房,再到左心室、右心室,(心房在上面,心室在下面)。一旦心臟的電訊號不是遵從正常的路徑造成心臟亂跳,即為心律不整,分為心房異常與心室異常(更嚴重些)。 心房顫動:和高血壓、慢性腎病、糖尿病等相關,可能會出現心跳過快、心悸、胸痛、呼吸會喘、頭暈或是疲倦等 心律不整用藥依Vaughan Williams分類:

第 I 類藥物:阻斷鈉離子流入心肌細胞,降低電傳導速率、延長不反應期。其中 Ia 類的藥物對上心室與心室性心律不整皆有效果,但因為副作用較大而較少使用。Ib 類的藥理作用與 Ia 類類似,但對於心室性心律不整的效果比較明顯。 Ic 類的藥物會降低電傳導速率,比較不會改變不反應期,雖然對上心室與心室性心律不整皆有效果,不過由於它也可能引發其他心律不整,所以較少用在心室性心律不整。 第 II 類藥物:阻斷乙型腎上腺素受體,能夠降低交感神經活性並降低心跳速率。 第 III 類藥物:共同特色是阻斷鉀離子通道來延長心肌的不反應期。其中amiodarone和sotalol對於大部分的上心室與心室性心搏過速都有效。Amiodarone同時具有這四大類的藥物特色。Sotalol除了抑制鉀離子流出心肌細胞外,也擁有非選擇性乙型腎上腺素受體阻斷效果。Dronedarone則只會用在上心室心律不整。 第 IV 類藥物:阻斷鈣離子流入細胞內,降低心收縮力、電傳導速率,延長不反應期,以對抗心律不整。 From: https://epaper.ntuh.gov.tw/health/202206/project_3.html https://heho.com.tw/archives/92752 不論是動脈、靜脈、微血管,都可能產生血栓,血栓會塞住血管。 血栓主要分成兩種,使用不同藥物: ● 白血栓:發生在血流較快的動脈,造成動脈阻塞。以「血小板」為參與主體 ● 紅血栓:發生在血流較慢的靜脈或心臟角落,例如靜脈血栓及心房顫動血栓。因為紅血栓包含比較多的紅血球(比血小板大顆許多),因此形成的結構也比白血栓鬆散些。然而這些紅血栓常會亂竄,從心臟流竄到腦血管,就形成腦中風,流竄到大小腸,就造成腸子的缺血性壞死(腸子中風),飄到肺部,就形成肺栓塞。 暫時性黑矇:因於血液暫時供應不足,或身體他處的小血栓進到眼睛血管,造成暫時性阻塞,讓眼前會一下子突然發黑。由於血栓並未完全阻塞血管,視力可能一下子就恢復,容易讓病人忽視,但這些血管問題是視網膜血管阻塞,也就是俗稱眼中風,或是腦血管阻塞或出血,也就是腦中風的警訊。心房顫動的患者也因心律不整、心臟內有亂流,易出現小血栓造成血管相關疾病. 頸動脈狹窄:頸動脈狹窄的初期通常不會有明顯症狀。然而長期會導致血流量下降,讓大腦缺血。隨著腦部缺血愈來愈嚴重,患者會感到暈眩、反應差、注意力不集中。接著會出現各種短暫性腦缺血發作或腦中風的症狀,像是突然肢體麻木無力、說不出話或聽不懂別人在說什麼(腦中一片空白?)、單眼或雙眼看不見、失去平衡等。眼動脈是頸動脈的分支之一,當頸動脈變得狹窄、血流減少,最常以眼睛黑曚來表現。高血壓對血管造成過大的壓力,血管較容易受傷。 暫時性腦缺血(Transient Ischemic Attack, TIA) 是缺血性腦中風的前兆,可能會復發腦中風,可能由心房顫動引起。暫時性腦缺血的症狀就跟一般腦中風一模一樣,但是因為阻塞血管的血栓,很快又自行溶解或散掉,所以神經細胞(包括:大腦、小腦、脊髓及視網膜的細胞)只是暫時地失去功能,仍「未發生不可逆的傷害」,所以當血流又及時恢復供應時,神經細胞的功能隨即完全恢復。

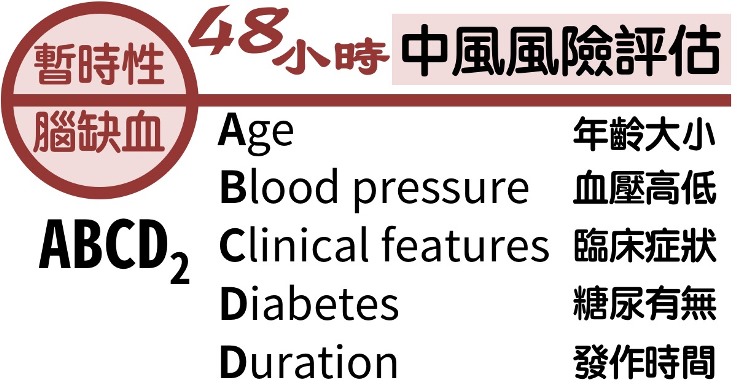

A : 年齡大於 60歲給 1分; 年齡小於 60歲給 0分 B:血壓高於 140/90 mmHg給 1分; 血壓低於 140/90 mmHg給 0分 C (Clinical features):單側肢體無力,給 2分; 只有語言障礙,給 1分 D (Diabetes):有糖尿病,給 1分; 沒糖尿病,給 0分 D (Duration):症狀超過一小時, 2分; 小於一小時,1分; 小於十分鐘,0分

* From: https://kb.commonhealth.com.tw/library/891.html#data-10-collapse 又稱暫時性失明或暫時性視力喪失,是因為眼睛供血不足所導致的症狀。 此病多是短暫性腦缺血(小中風)發作的前兆之一,除腦血管的問題外,乾眼症、視網膜剝離、多發性硬化或偏頭痛也可能造成暫時性黑矇。症狀的表現方式是病人會出現短暫的視野變暗或失明,約數秒後恢復正常。 造成暫時性視力喪失最常見的原因主要有兩種,一種是由於心律不整或是頸動脈硬化形成動脈血栓,引起眼球動脈栓塞,另一種是因為頸動脈狹窄,造成眼球動脈灌流不足;無論哪一種原因,都可能引起出血性或缺氧性腦中風。 腦中風 指突發性的腦部某一區血管堵塞或破裂,導致該區的腦細胞因缺血而死亡損傷,進而導致該區支配的肢體功能、語言功能或意識障礙。若不及時接受有效的醫治,將會殘留中至重度殘障,需要他人協助完成基本之日常生活活動,如餵食、穿衣、沐浴等等。 |

|

| ( 知識學習|檔案分享 ) |