我爸走了,只剩下我媽孤身一人滯留在陌生的大上海。不過,戰局變化實在太快,容不得我媽自怨自艾、胡思亂想;小老百姓心裡唯一的念頭就是「怎麼活下去」。我媽說,我爸走的時候,上海市區已經隱約聽得到遠方的炮聲。接連數日,炮聲愈來愈響,誰都知道大敵當前,共軍氣勢愈來愈旺。後來,炮聲停了,城裡到處響起劈劈啪啪的槍聲,雙方展開了激烈的巷戰,大包銀元和黃豆都被堆起來當作防禦工事。上海市民不敢出門,都縮在桌子底下,躲避四射的流彈。不知道過了多久,漸漸地槍聲愈來愈稀,終於沉寂下來。戰敗的國軍撤退的撤退,投降的投降,共軍進城了!

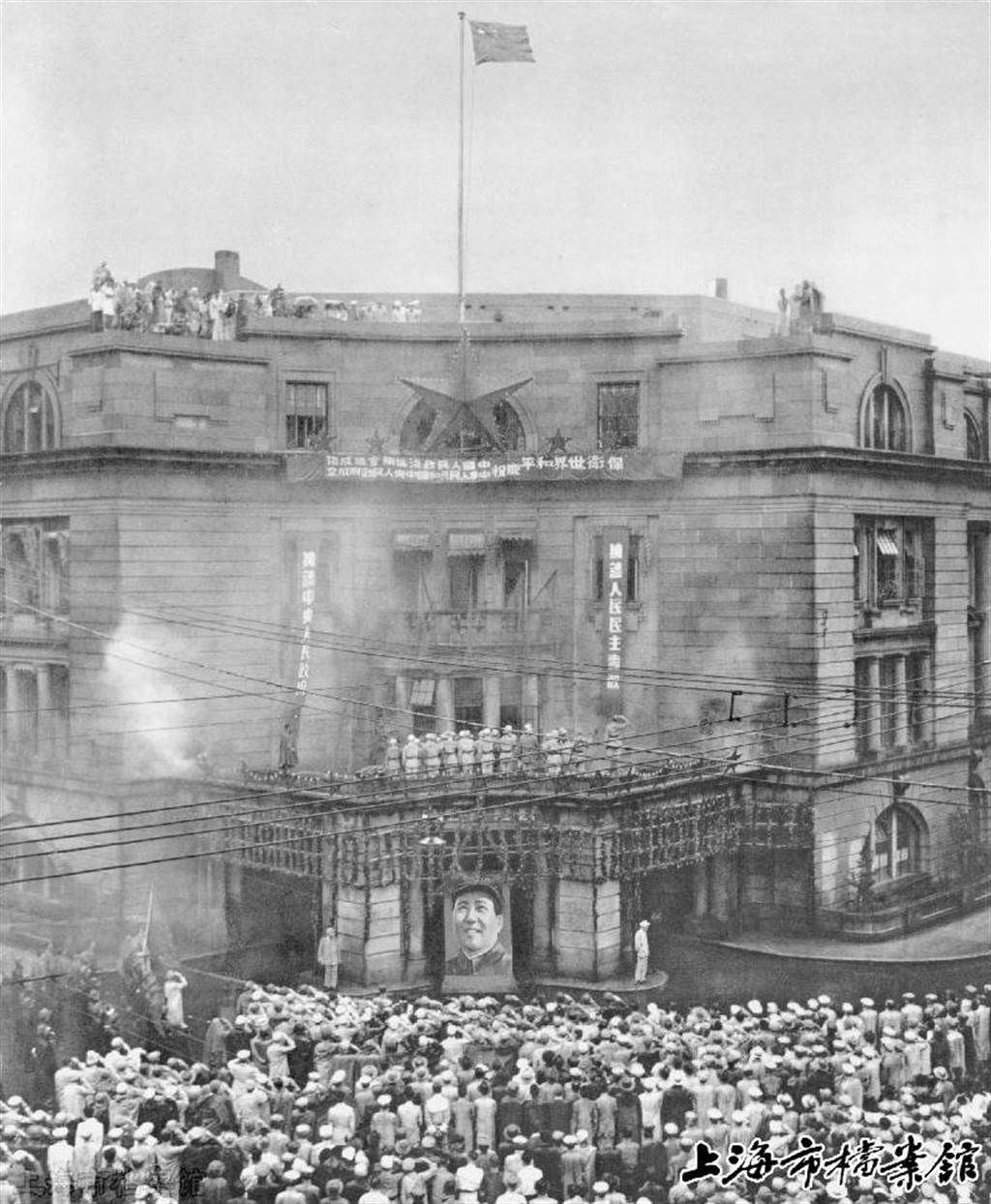

我媽記得,停火那天一早起來,全上海都變了樣子。無數的人手臂上綁個白布圈,跑到街上去歡迎共軍,一夜之間上海市民似乎都變成了「共產黨」。大批共軍,包括許多缺胳膊斷腿、躺在擔架上的傷兵,攙攙扶扶地進了上海,都睡在大馬路邊上。我媽的第一反應是,這些土裡土氣、精疲力盡的鄉下士兵,是怎麼把國軍給打敗的呢?

共軍進城了,我媽的自衛動作是仔細把所有東西檢查一遍,將所有與國民黨有關的象徵一一清除,包成一包,丟到井裡去。另外還包了一個包袱,裝些衣服細軟,準備按照約定經過杭州,再轉往臨安老家。

臨安縣城距離杭州45公里,我家距離縣城3公里,是有山有水的典型江南農村。與世無爭的農民們世世代代靠種稻米、抓魚、採茶和砍竹子為生。我媽投奔老家的時候,我奶奶還健在。我爸有四兄弟,大伯、二伯都在抗戰中去世,老么我爸從軍去了,老家只剩下三伯父當家。三伯有5個孩子,加上大伯留下的3個孩子,和我同輩的堂兄堂姊一共有8位。我媽挺著漸漸隆起的肚子,說著與眾不同的江蘇話,暫時在浙江老家安頓下來。老家雖然沒有戰事,但生活卻很拮据,媽媽還得從她隨身攜帶的金戒指中拿出兩三個來換米給一大家人吃。

杭州地區比上海淪陷還要早,臨安此時已經被共產黨控制幾個月了,新政權正在作全面統治的準備工作。我媽感覺到共產黨的影響正在一天天增加。提心吊膽地度過了兩個月,終於有一天村裡接到通知,說過幾天要召開「村民大會」,進行政令宣示、定成份、編組和「揪出壞分子」等活動。瞎子吃湯圓,我媽「心裡有數」,這會可開不得。一開會,她這個外鄉人講的是與眾不同的江蘇話,只要一開口身分非要暴露不可。身分暴露了,隨便一追查,就知道她老公是國民黨軍人,這可不是鬧著玩的。最後,我媽決定在村民大會以前離開臨安,堅毅的小婦人從此隻身踏上了萬里尋夫的征程。

我媽離開臨安的動機與目的非常單純,就是要靠她自己的力量去找我爸。我爸不是到台灣去了嗎?那就到台灣去找他好了。其實,「台灣」是個什麼樣的地方?在哪裡?怎麼去?她一點也不知道。我媽這種簡單、明確,而且堅持到底的作風,在她往後的一生中不斷地出現了許多次。

「萬里尋夫」的第一個動作是到以前的熟人那邊看看,打聽打聽有沒有什麼新消息。路過杭州的時候,我媽去看望一對夫妻,他們見到我媽就像見到鬼似的,嚇得半死。我媽第二天再去找他們,發現那裡已經人去樓空,他們連夜逃之夭夭了!共產黨來了,他們隱姓埋名都來不及,誰還敢跟你這個國軍家屬打交道啊!

我媽到了上海,拜訪了幾個認識的人,沒打聽到什麼消息,最後找到我爸的拜把兄弟王伯伯家。就像專門等在那裡一樣,我媽一進門就看見我爸給她的一封信躺在桌上。原來我爸到了台灣,立刻為我媽申請了台灣入境證,把它裝在一個寫好老家地址和我媽名字的小信封裡,然後外面再套一個比較大的信封寄給王伯伯,請他把裡面的小信封轉寄給我媽。為什麼這麼費事要轉寄呢?因為兵荒馬亂時期,我爸怕鄉下地方會檢查敏感的台灣郵件;而我爸有把握那時候上海、台灣之間的郵政還很暢通。

好在王伯伯延遲了幾天,沒有立刻就把小信封寄出去。否則信寄了,我媽又離開了臨安,就是折返回去拿,也未必能拿得到呢!我又一次發現,萬一我媽沒拿到台灣入境證,地球上一定不會有我這個人了。

收到了台灣入境證,我媽總算放下了心中的大石頭,找到了下一個方向。不過還有一件事讓她放心不下,她要到江蘇鎮江去一趟。

【未完待續】