日前小學同班同學鍾兄,在小學群組內分享了已經於我視野中消失超過40年的一份台灣鐵路局古董版的火車餐車菜單,這將我的思緒又帶回了快樂無憂的孩提時期。

話說1945年抗日戰爭勝利之後,被日本殖民統治的台灣,回歸了中華民國的懷抱,國民政府在台灣省政府交通處轄下成立了台灣鐵路管理局,簡稱台鐵,負責台灣的鐵路設施和運輸營運。而在我開始記事的1970年代,台鐵客運列車計有光華號快車、莒光號快車、觀光號快車、對號快車、平快車和普通車6種等級。其中莒光號快車雖然行車速度不及光華號快車,但是莒光號以其冷氣空調車廂的豪華舒適程度,及硬件設施的講究完勝其他車系。

莒光號之名,取自東周戰國時期,齊人田單以莒城和即墨城雙城復國,大敗燕軍的典故,藉以期勉國人在冷戰年代「毋忘在莒」的「反共復國」精神。該車班最初就以柴油機車頭牽引,後來也率先引入了電聯機車頭,莒光號在鐵路電氣化之前,一直是台鐵最高級列車的代表。

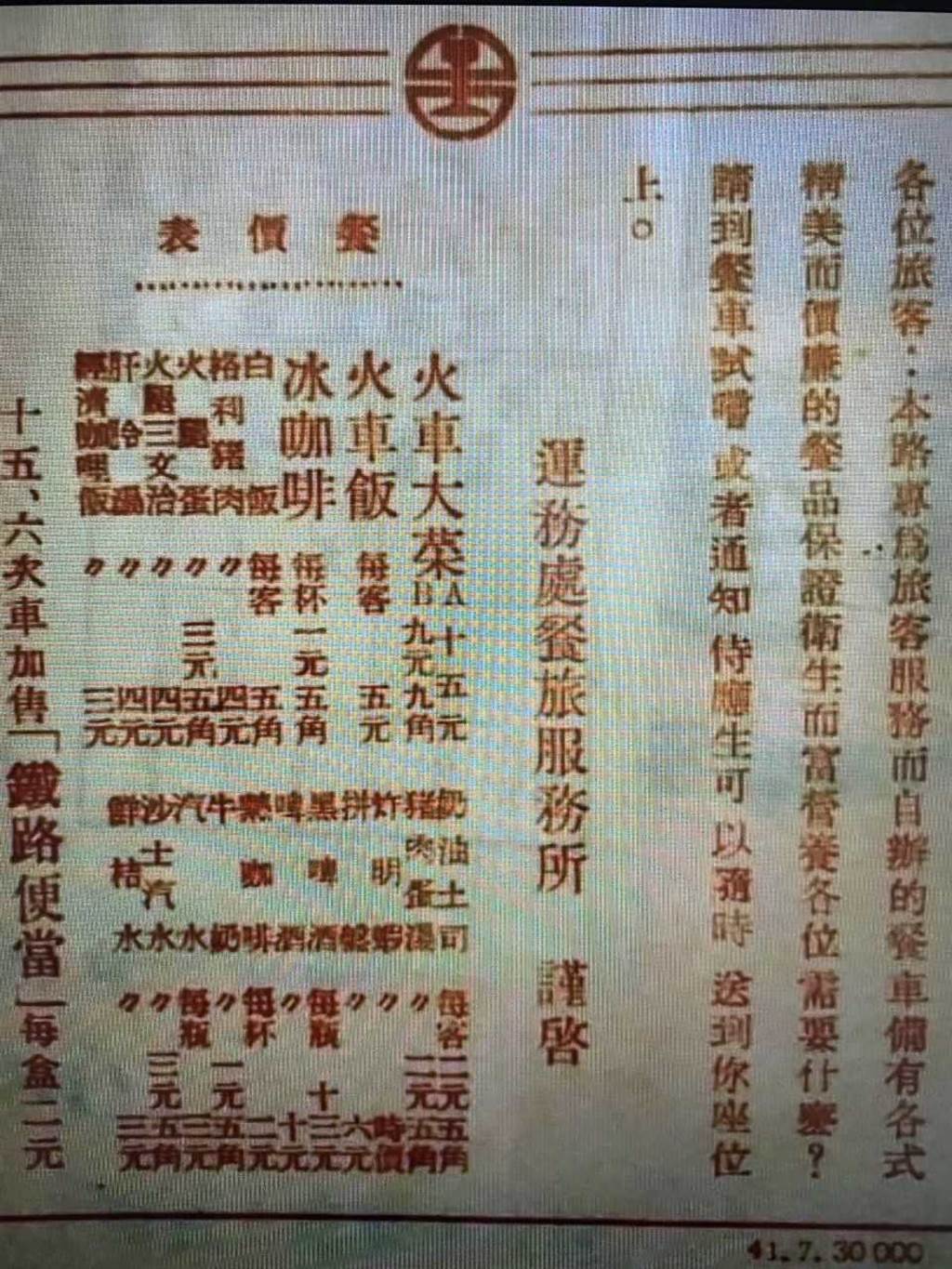

在當年柴油機車頭的牽引時速約在70公里上下,運行西部的南北幹線除了速度最快的光華號列車以外,台北高雄間的單程來回都要耗時6小時以上,所以如何解決旅程中旅客「食」的需求就相對重要了。當年台鐵提供的鐵路便當(鐵路盒飯),是為美味可口經濟實惠的排骨菜飯套餐,它盛裝於外型質樸堅固且鐫刻台鐵Logo的圓形不銹鋼飯盒內,曾經風靡全台號稱「便當」界之首。此外,在某些特定莒光號列車的車班上,尚且加掛了一節餐車,這也是這份火車餐車菜單的「用武之地」。

猶記得大概我尚在小學二,三年級之際,有次隨同父母親搭乘北上的莒光號列車前往台北外婆家走訪。當我們在高雄火車站月台鵠候列車進站時,看見了該車次加掛的餐車車廂,所以央求雙親帶我們去餐車開開「洋葷」,我們上車後不久一同前往。

餐車車廂的主要陳設,是在車廂中央走道兩側,以若干可容納4名顧客的餐桌取代了兩人並坐的座椅。餐桌覆以白色的桌布,配以車廂本身的長玻璃視窗,提供了窗明几淨的用餐氛圍。從這份老菜單上可見餐車有啤酒汽水的酒水供應,而主食一方則為中西餐並陳。我依稀記得那時家人們點了咖喱飯、火腿三文治,和鮮橙汁等餐點,不過食用後弟弟和我還是更鍾情於鐵路排骨菜飯便當,所以這也成為我們一家四口唯一一度在鐵路餐車上用餐的歡愉體驗。

不知是不是餐車生意不佳之故,大約在1980年以後我就未在台鐵各級列車再見餐車的蹤跡。下一回我再次登上餐車竟然是到了1997年,利用前往歐洲出差之便,搭乘法國高鐵TGV(荷蘭人稱THALYS高鐵),也順道逛了一下歐洲人口中的Bar Car。想當然爾,裡頭除了提供酒類飲品外,還看到了麵包,薯片等,雖然陳列的物品沒有激起我消費的慾望,但卻滿足了我的好奇之心。

近來獲悉台鐵推出了配屬餐車的商務專列,和豪華觀光列車鳴日號等,Youtube短片中展示的餐車餐飲服務讓我食指大動,真期待下次返台的行程中能排入與餐車來次第三度的相遇。而老同學所分享的餐車老菜單,質樸無華少樣的菜色選擇,見證了60、70年代樸實寶島台灣向上提升的黃金時期,也隱約刻畫出當年父執輩為我們這代拚搏的身影,那份歷史的厚重感益發感到彌足珍貴!

(作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市)

【劉良昇專欄每周二刊出】