字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2023/09/23 23:12:32瀏覽5762|回應0|推薦18 | |

我們的『台中市舊城區漫步(Citywalk)三日行』,都圍繞在「台中火車站」附近,接著就要對這座全台唯一『三代同堂』的火車站,來一場巡禮。

↓「台中火車站」吸引我們的,當然是「舊台中火車站」,眼前看到的,就是原本(第二代)的「台中火車站」站體,日治時期稱為「台中驛」。

「台中火車站」最早設站於1905年;眼前的站體,是1908年『縱貫鐵路通車典禮』時設立的車站,由設計過「台灣總督府(今總統府)」的森山松之助設計,並於1917年改建。過去曾經因為【台灣省政府】設於「中興新村」、【台灣省議會】設置在「霧峰」,而成為中部政治、文化、經濟交通的樞紐。

↓火車站前的站前廣場(廣六),有不少巨型的彩色雕塑,是一個小朋友可以跑跳的大空間。

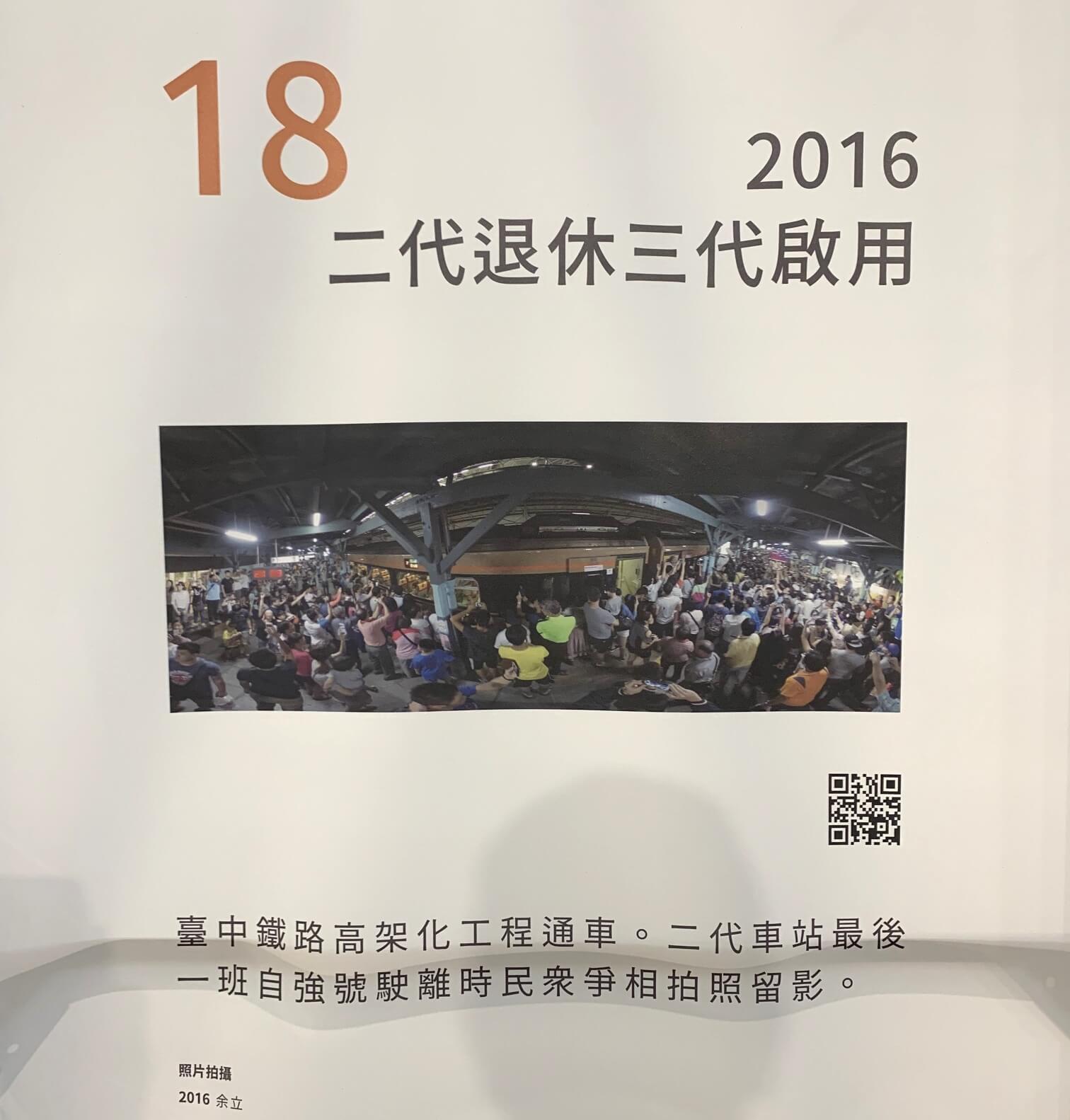

↓因『台中鐵路高架捷運化』計畫,2016年10月15日,第二代「台中火車站」發出最後一班車後,便結束自1917年以來長達99年的營運(若以設站算,則長達111年),2016年10月16日,第三代的新「台中火車站」取而代之。由此樓梯上去,二樓便是第三代「台中火車站」的售票亭,月台則在三樓。

↓原本第二代「台中火車站」已被登錄為國定古蹟,目前一樓規劃為「鐵鹿大街」,委外經營餐飲、商店街。

↓新的第三代「台中火車站」並非我們這次造訪的重點,這面地圖,是我們比較有興趣的第二代「台中火車站」。除了原「台中驛」大廳,還有保留舊月台及三輛淘汰的車輛,再過去則有舊鐵道改建而成的「綠空鐵道1908」。

↓這裡就是保留的舊月台,也有保留的退役列車,一起留下旅客的記憶。

↓為再現舊站風華,讓民眾得以親近珍貴文化資產,「台中驛鐵道文化園區」推動『保温計畫』,包括:復刻1940年代的售票亭、呈現二戰後鐵道發展歷程的實體火車展示、「鐵道台灣·火車世界」攝影展、職人工坊樂田活版印刷進駐等。

↓過去的候車室

↓過去的售票亭,廳內有一台骨董級的印刷機。

↓牆壁上的這面地圖,是日治時期台灣鐵路的各站站名,含主線及支線。基本上,除了後來國民政府時代才興建的「北迴鐵路」及「南迴鐵路」外,其餘各線、各站大致上與現今差異不大。

↓售票大廳有「樂田活版工房」進駐,除了有二代車站保留的舊文物展覽外,還提供「鐵道名片式車票」的客製化服務。

↓向服務人員表明非做商業用途後,可以拍照。牆壁上是過去印製車票時,所使用的鉛字模,每一個可能用到的車站站名及符號都會有。

↓有各式各樣客製化印製的車票,大部分都是祈求幸福、平安,最精典的『追分-成功』是一定要有的。

↓有新加坡站到台北站的;有戀愛特快車情侶站的;有票價無窮大/520的;有聖誕快樂/生日快樂的;大家各憑創意,客製一張屬於自己或與親友共有的車票。

↓舊的月台入口,月台上停靠的,當然是開不出的列車,僅供大家留戀、憶舊。

↓候車室裡,有「鐵道台灣·火車世界」攝影展。穿越一世紀,許多故事在「台中火車站」發生,是日常也是珍藏,是獨行人的低語,也是相聚者的暢談,此主題透過照片,以慢速度述說屬於「台中火車站」和每一個人的故事。

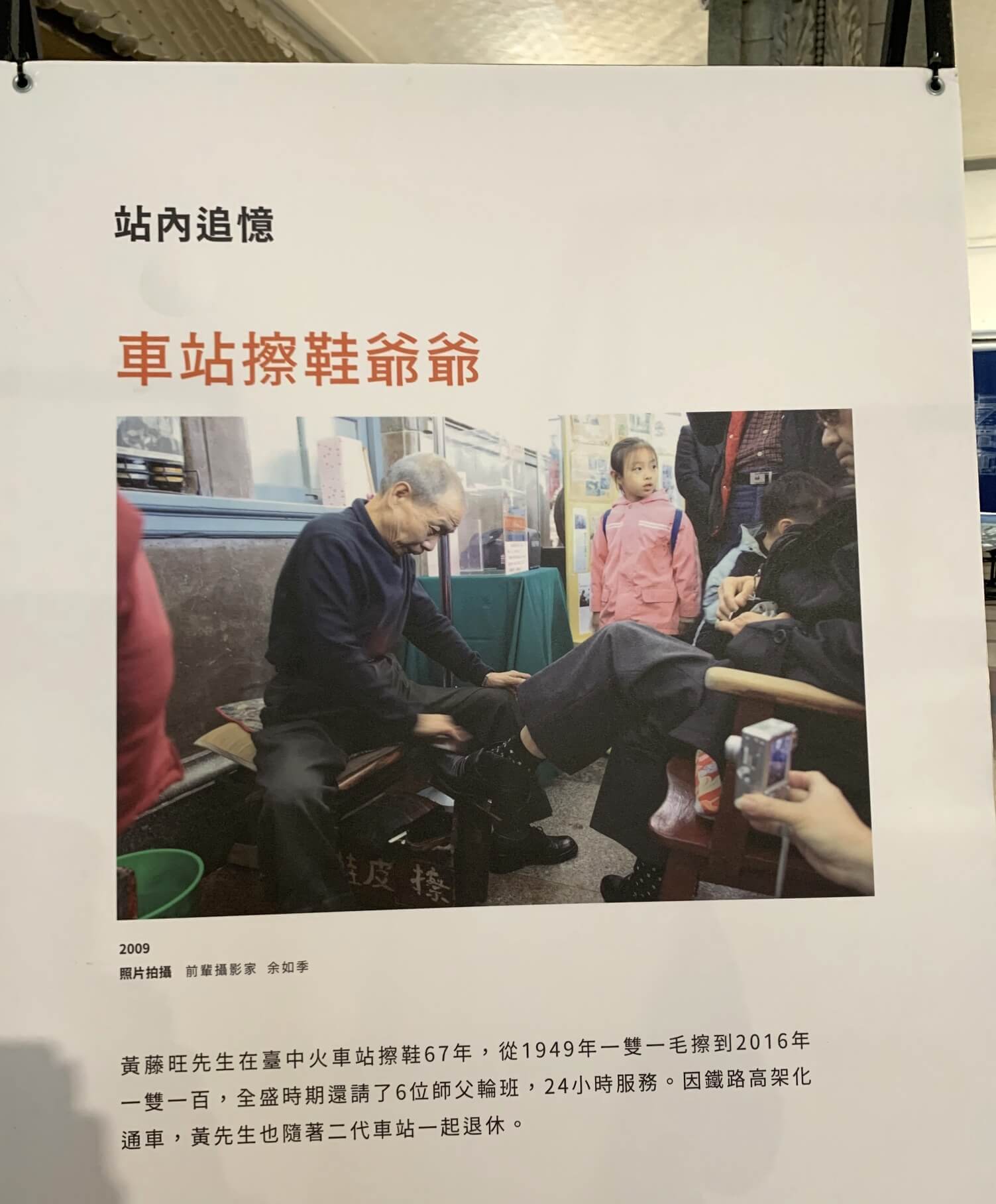

↓很久以前,各大車站的候車室,都會有車站擦鞋工,擦鞋服務迅速完美。隨著時代的進步,穿皮鞋的旅客也越來越少,這個行業逐漸凋零。在「台中火車站」服務長達67年的黃先生,因鐵路高架化,隨著二代車站一起退休了。

↓這是拍攝於1966年火車站前的情景。人潮熙來攘往,一個竹簍、一台腳踏車,就可以做起生意賣東西了。旅客進出車站,順便購物,彼此都很方便滿意。

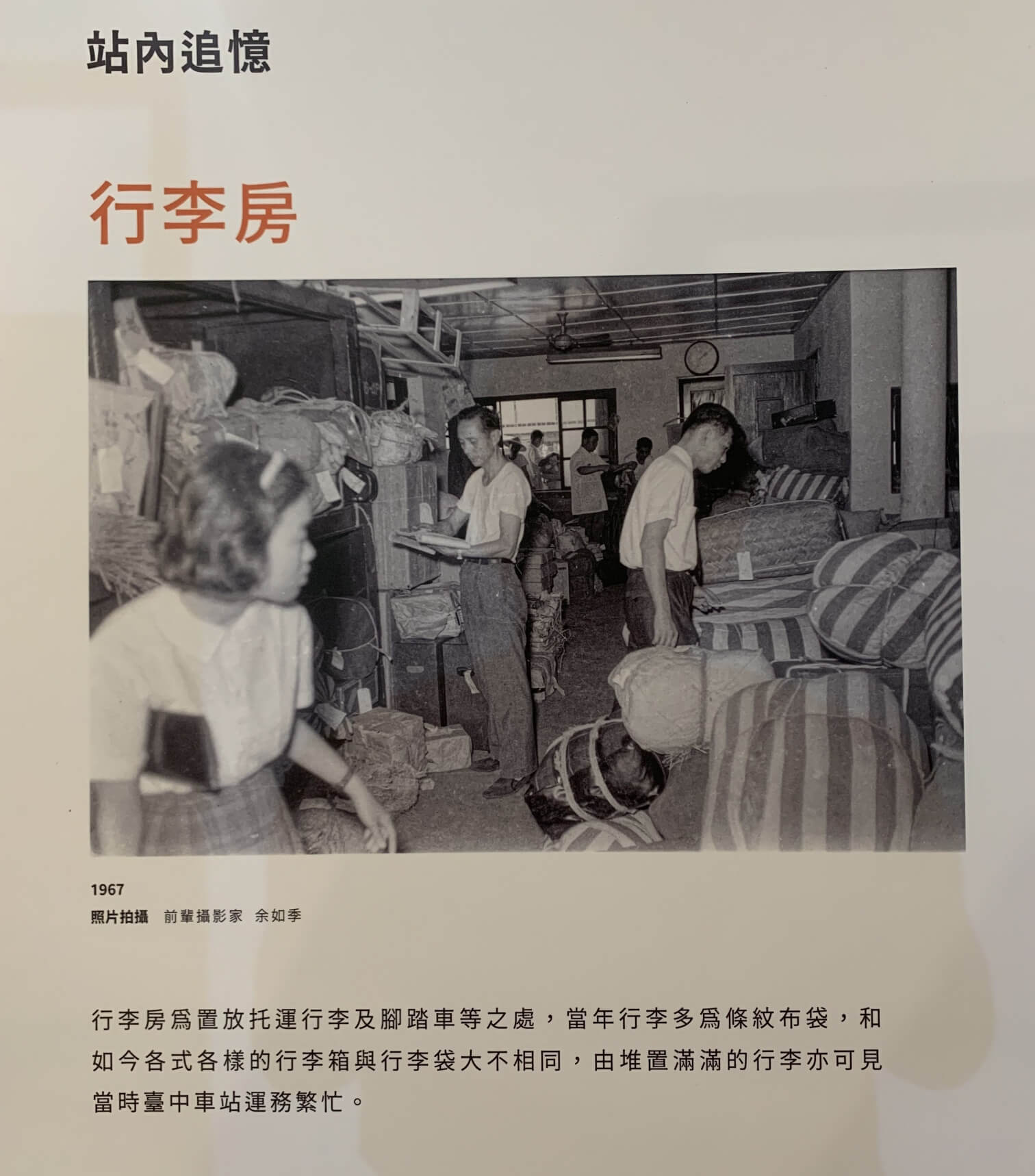

↓過去的行李房實境。當年行李多為條紋布袋,和如今各式各樣的行李箱大不相同。凱文當年由台南搭火車北上讀大學時,就是用照片中這種條紋布袋裝棉被託運的。這些照片,很多都是由前台視攝影記者余如季前輩所拍攝並提供的。

↓攝於1970年的「觀光號」,當時車上有身穿制服、頭戴小船型扁帽的隨車服務員,親切地為乘客遞送毛巾。

更讓凱文記憶深刻的,是當時對號車的車上也提供熱茶服務。服務員右手提著大熱水壺,左手拿起玻璃茶杯,從掀背蓋、裝熱水、轉杯蓋、放茶杯到座位上,框啷框啷一氣呵成約10秒鐘,宛如特技表演,令人嘆為觀止。幾年前,台鐵還特別邀請老員工出來表演,讓大家回味一下這種絕技呢!

↓「台中火車站」存在一百多年,許多故事在此發生,此主題使用年表方式,呈現車站的精選時刻,前世,一代車站建站、縱貫線通車;今生,二代車站建站、退休到重新開放;從時間層面了解二代車站的歷史。

↓這兩張都是第一代車站的日式木造建築物:「台中停車場」及「台中停車場事務室」,不過,目前僅「台中停車場事務室」尚存。

↓左圖為第一代機關車維修的車庫,是雙坡頂紅磚造建築,不過,已被拆除,現僅存維修坑道遺構。右圖為日本皇室載仁親王於1908年來台主持『縱貫鐵道全線通車』儀式,當時於台中公園新建的「湖心亭」舉行,成為台中的地標。

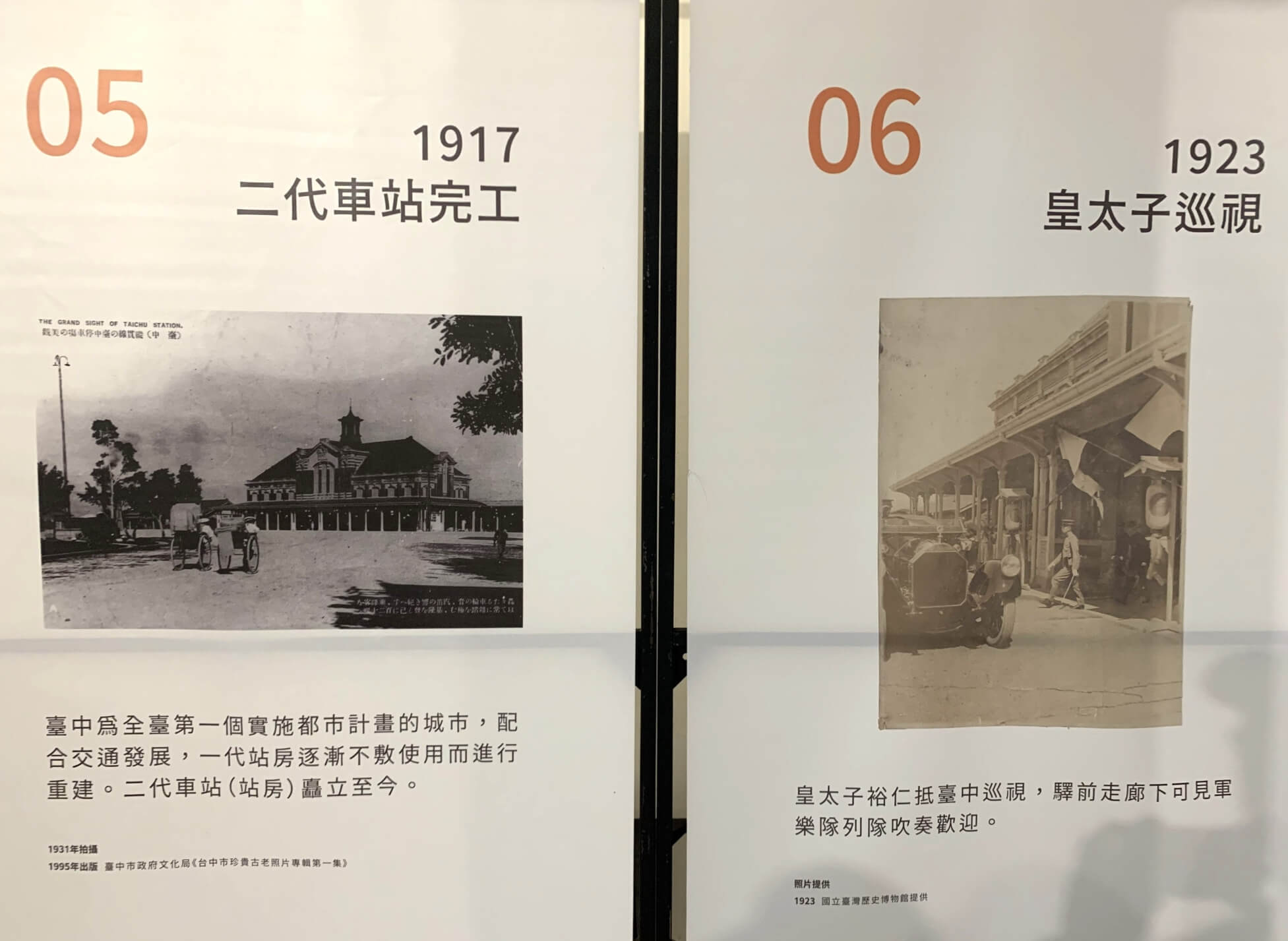

↓第二代的「台中火車站」於1917年落成。1923年,日本裕仁皇太子來台巡視,抵達台中時的照片,當時火車驛前有軍樂隊列隊吹奏歡迎。

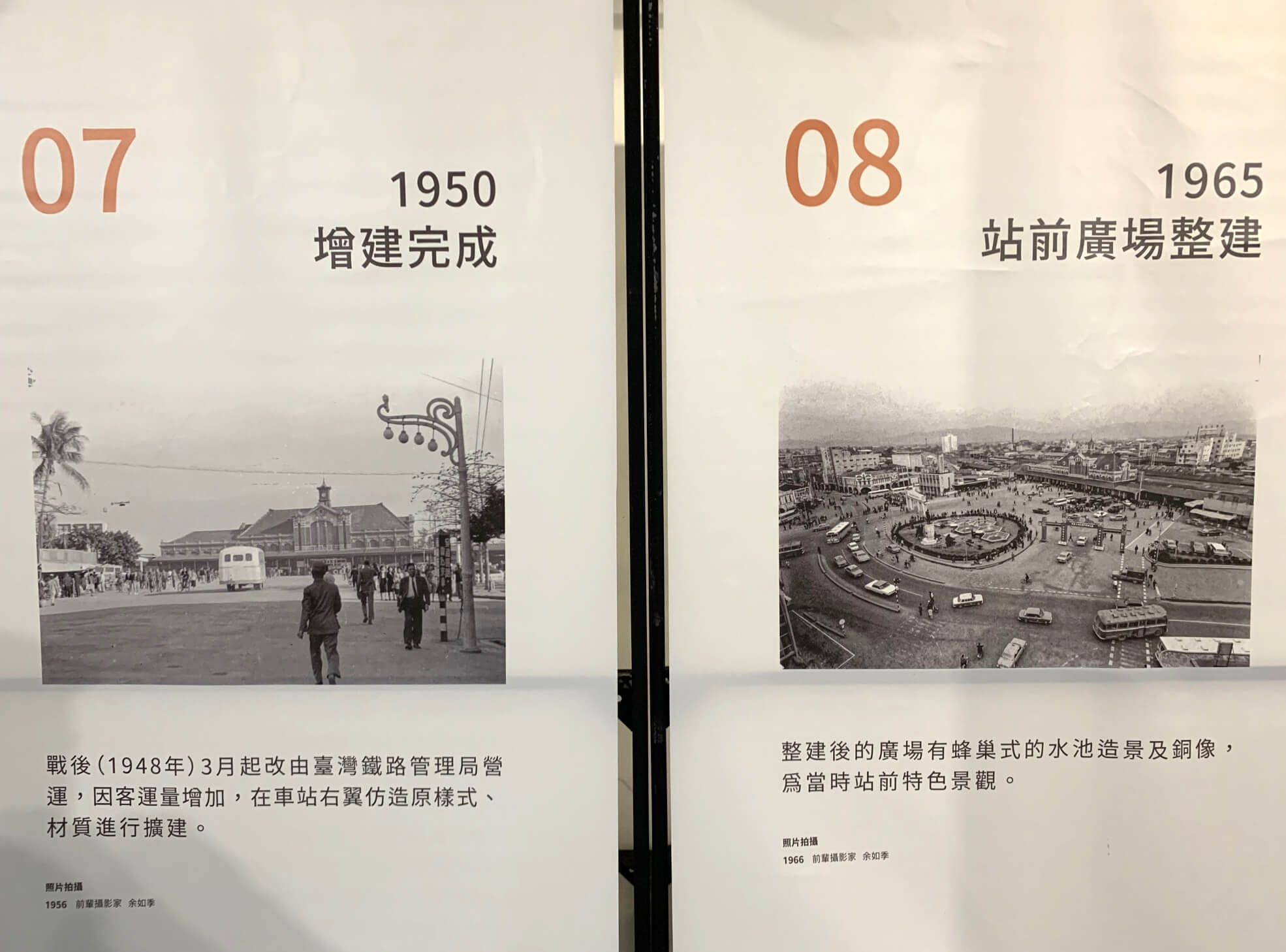

↓1950年,在車站右翼仿造原樣式、材質進行擴建。1965年,整建了站前廣場,當時廣場有蜂巢式的水池造景及銅像,目前已拆除。

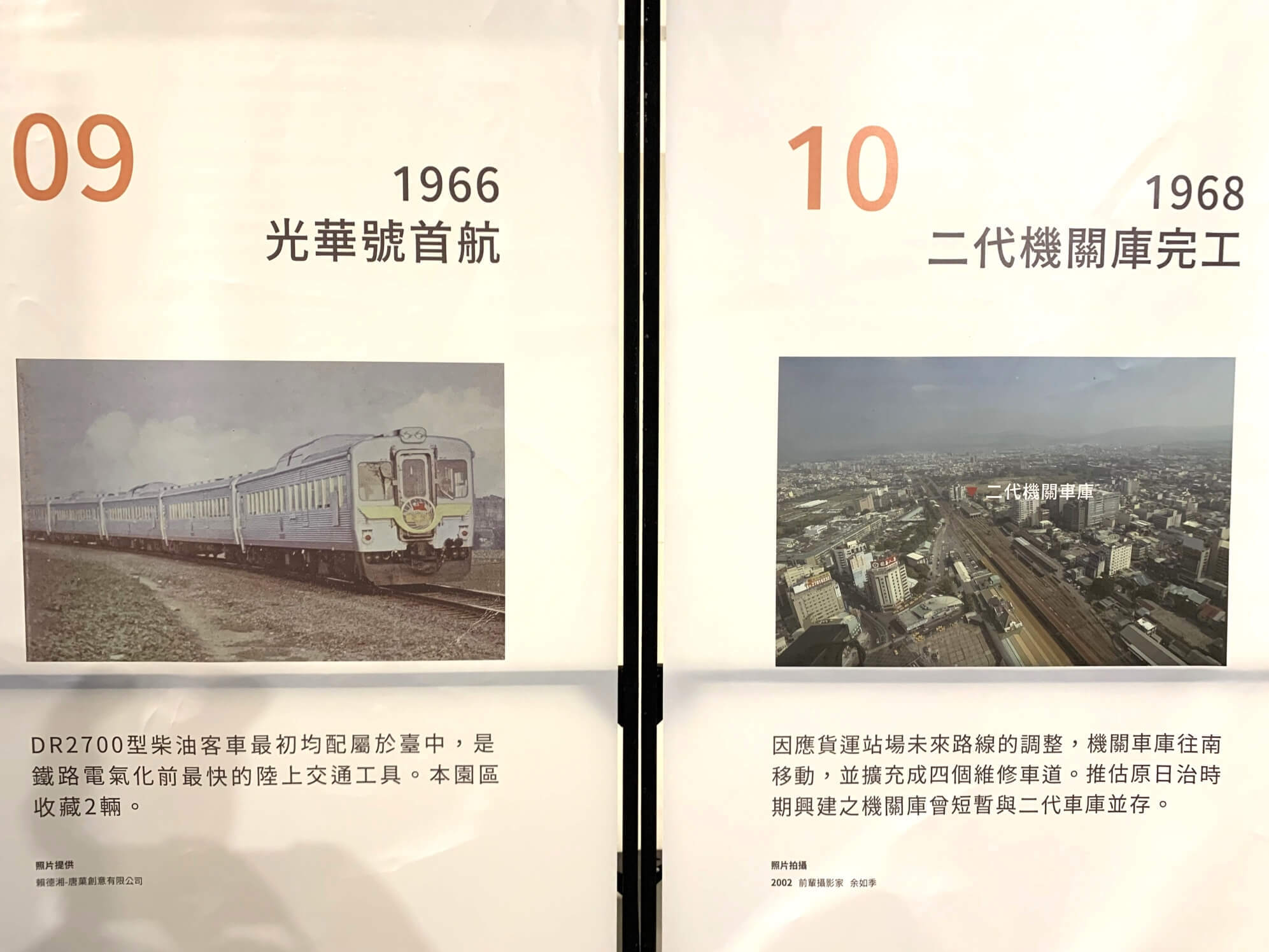

↓在『十大建設-鐵路電氣化』之前,首航於1966年的【光華號】,是當時最快的陸上交通工具,小時候都很羨慕別人可以搭【光華號】列車呢!1968年,增建的二代機關車庫完工。

↓1969年是台灣的棒球隊開始揚名國際的一年,台中「金龍少棒隊」奪得世界少棒賽冠軍,回國時,在「台中火車站」獲得熱烈歡迎。

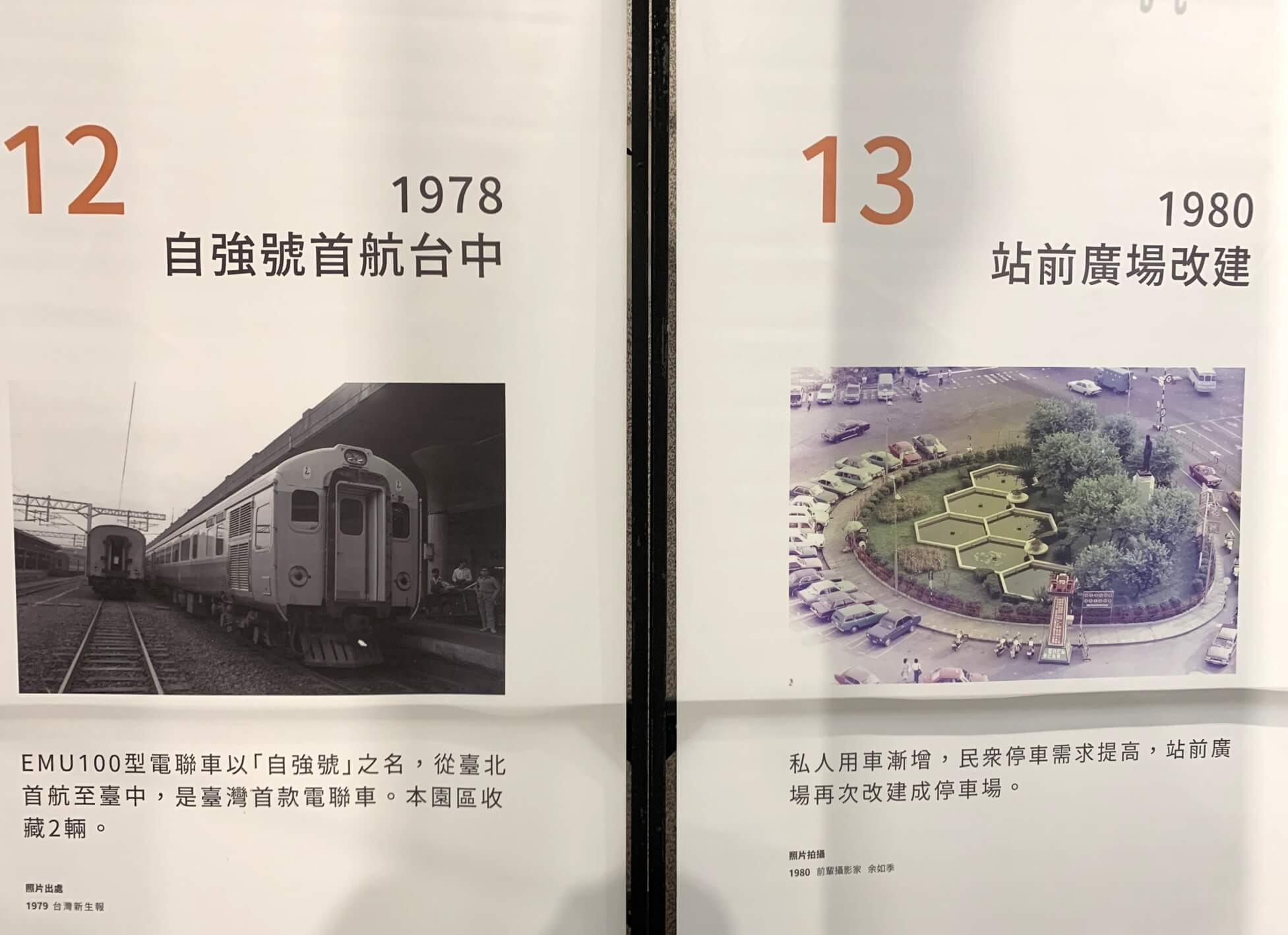

↓1978年,在『十大建設-鐵路電氣化』完工後,電聯車「自強號」從台北首航至台中,是台灣首款的電聯車。我們剛剛看到的展示列車,就是「自強號」。1980年,站前廣場改建完成,增設停車場。

↓1995年,「台中火車站」站體、前門廊與第一月台被指定為『二級古蹟(今國定古蹟)』。同年,因當時計畫進行「鐵路地下化」工程,將把「台中火車站」遷移,經『車站保存運動』成功後,得以原地保存。

↓2016年,「台中鐵路高架化」工程完工通車,第二代車站功成身退。

↓第二代車站的最後一班車(自強號)駛離時,民眾爭相拍照留影的鏡頭。

↓2017年,正值二代車站站體建立百週年,舉辦了慶祝活動。2018年,站前廣場(廣六)改建完工,成為台中鐵路交通的新門面。

↓2018年的『促參案』,成立「台中車站鐵道文化園區」並委外經營。2022年,第二代「台中火車站」開放參觀,我們得以近距離地欣賞這座百年火車站。

↓我們要再來欣賞這座第二代「台中火車站」的建築風華。

↓「台中火車站」是目前全台唯一「三代同堂」的車站。隨著時代演進,「台中火車站」有幸仍留存部分第一代車站的附屬設施,並在保存第二代車站主體建築的前提下,建設現代風的第三代車站。三代車站各有特色與風華。

↓日本人當初規劃「台中驛」的第二代站體時,藉由設計建築及裝飾細節,融入台灣在地特色,形塑台中車站典雅氣派的風格,傳達其打造中區門戶的企圖。大廳內的特展,乃是從空間著眼,由外而內,介紹第二代車站的建築特色。

↓這裡列出了七大特色,包含:辰野式建築、尖塔、水果雕飾、山牆、木造柱列、復刻售票亭、內部設計等。

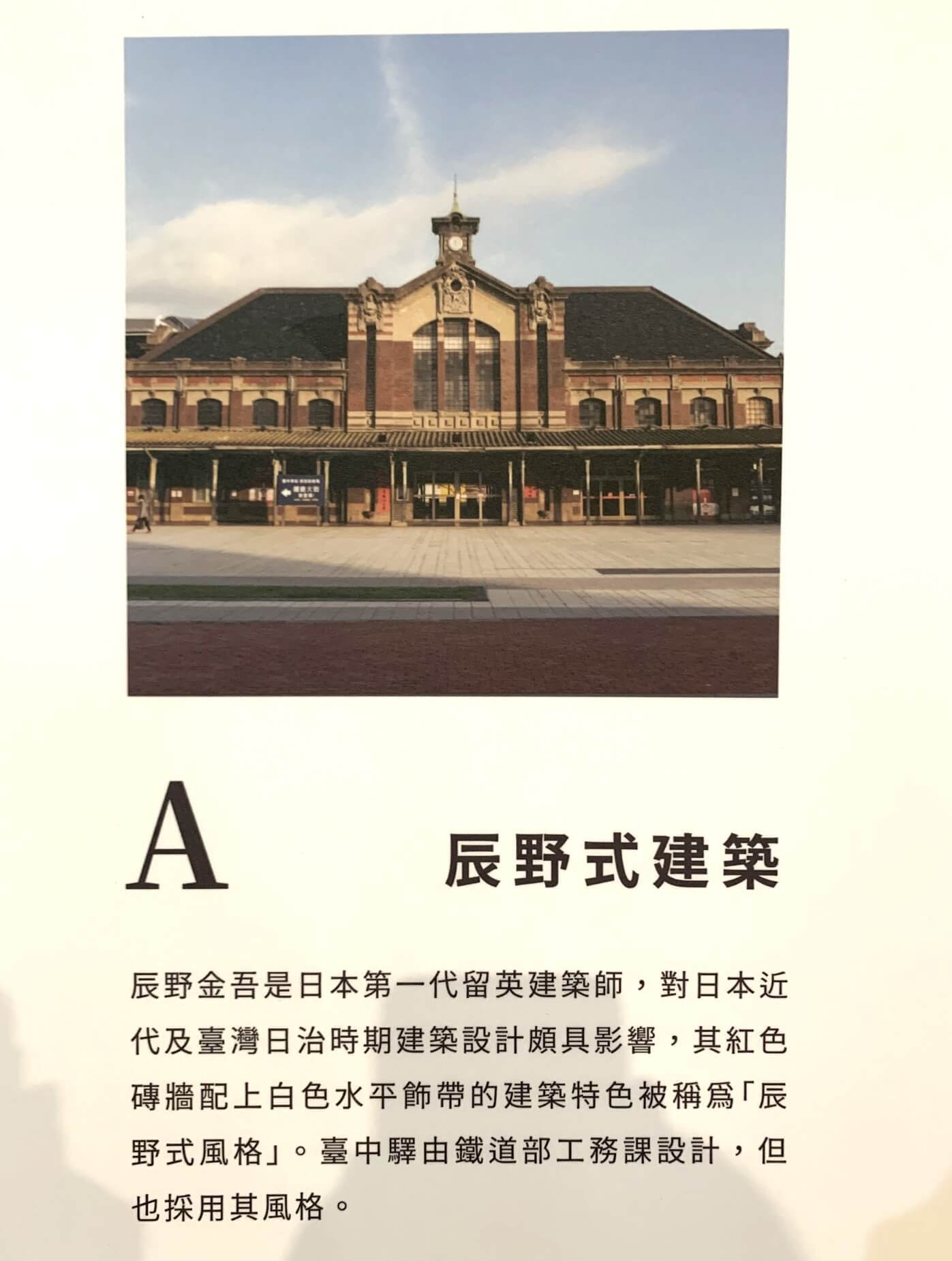

↓「辰野式建築」。辰野金吾是日本第一代留英的建築師,對日本近代及台灣日治時期建築設計頗具影響,其紅色磚牆配上白色水平飾帶的建築特色,被稱為「辰野式風格」,「台中驛」便是採用其風格設計。

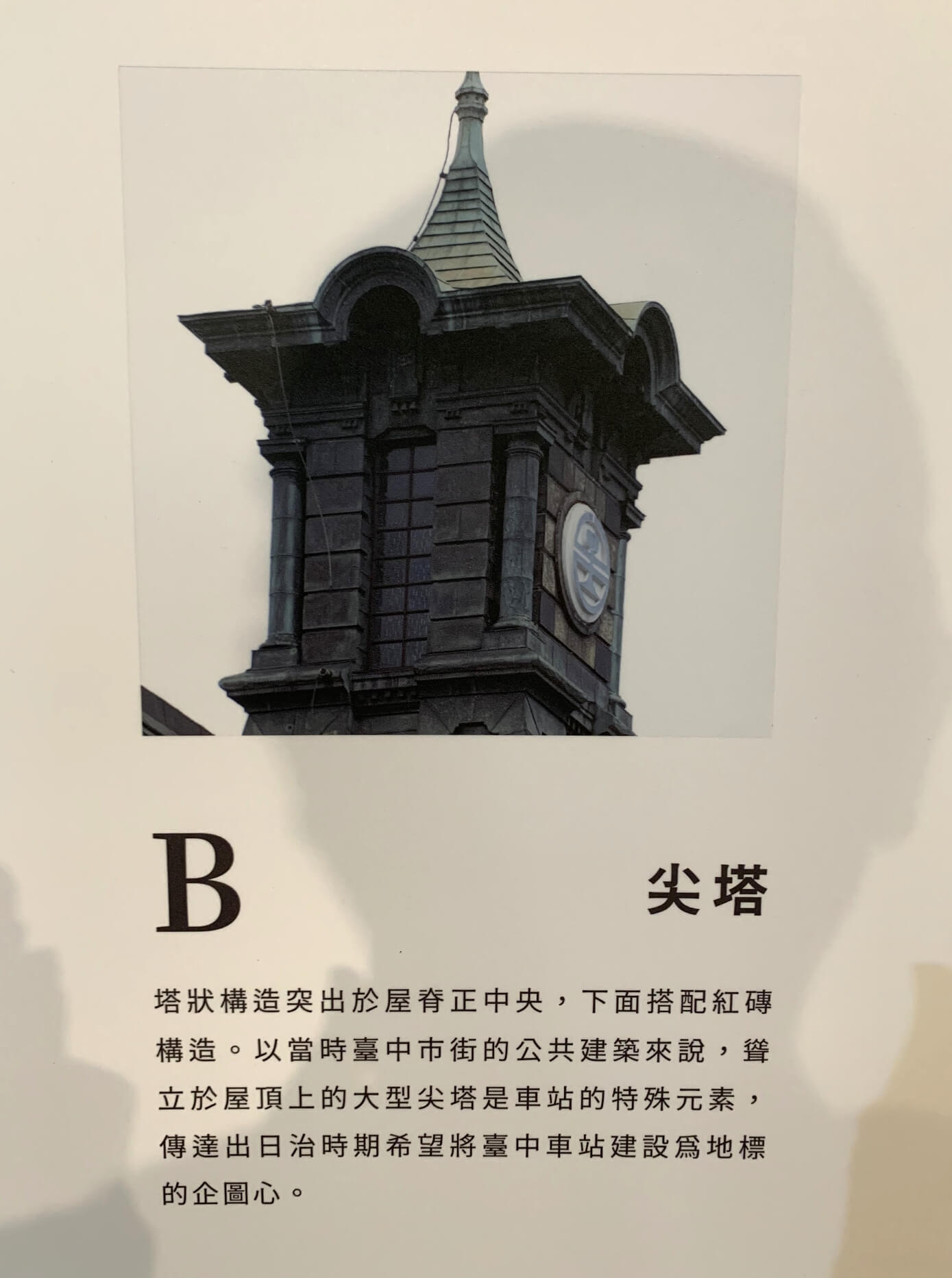

↓「尖塔」。聳立於屋頂上的大型尖塔,是車站的特殊元素,下面搭配紅磚構造,傳達出日治時期希望將「台中驛」建設為地標的企圖心。

↓「水果雕飾」。「台中驛」外部頂柱及山牆裝飾上,與一般古典建築不同,而是以當時台灣盛產外銷至日本的水果:蓮霧、石榴、香蕉、鳳梨所構成的掛飾浮雕,十分具有本土性及趣味性。

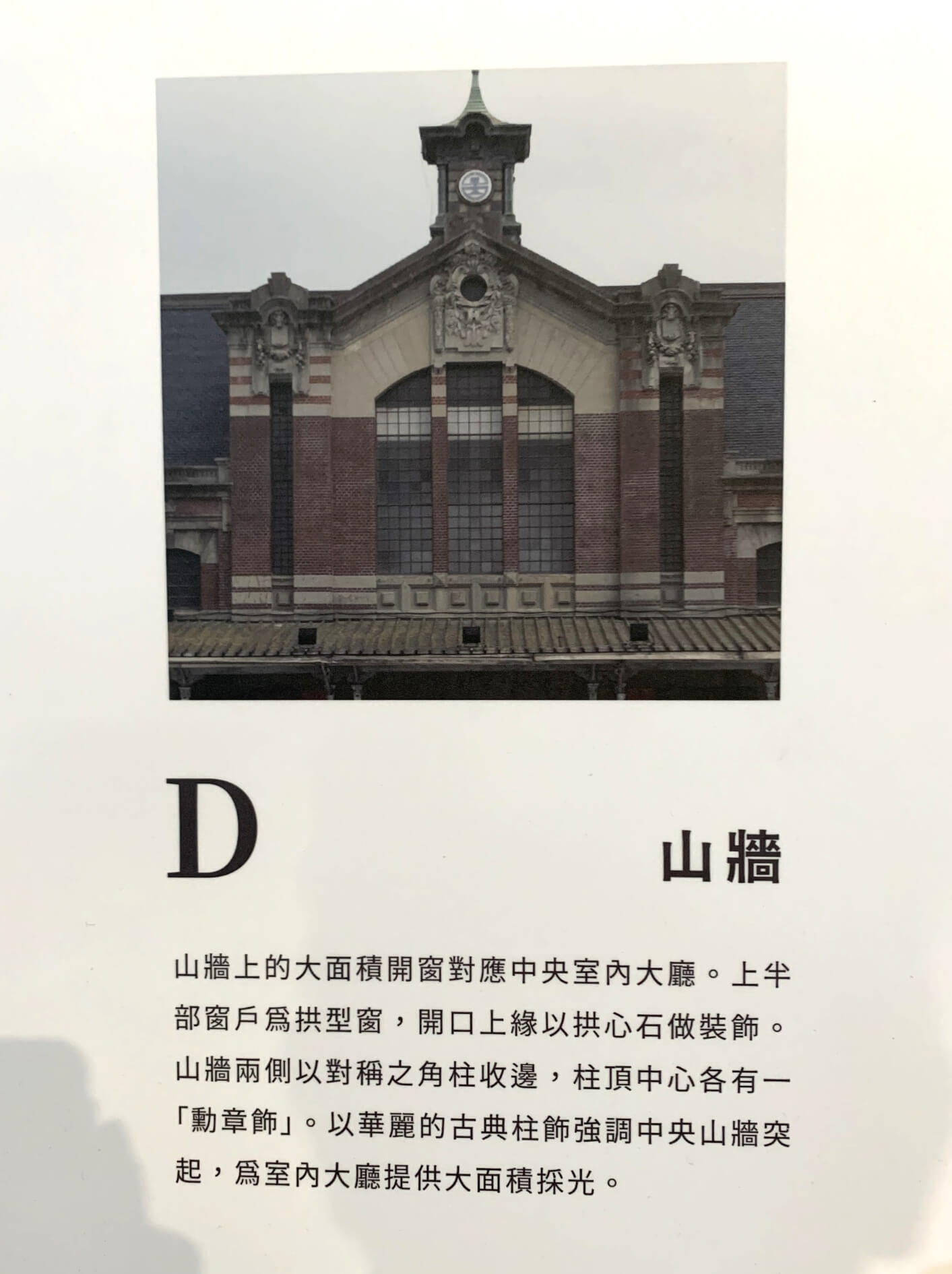

↓「山牆」。山牆上有大面積的開窗,上半部窗戶為拱型窗,為室內大廳提供大面積探光,還有拱心石做裝飾,柱頂中心各有一「勳章飾」。

↓「木造柱列」。大門外的門廊有一整排的木造柱列,木柱頂有流蘇狀木造浮雕裝飾,是目前台灣火車站中僅存的華麗木構造裝飾物。

↓「復刻售票亭」。1940年代的木製售票亭,當時放置在現今的入站口,售票亭左右兩側進出分流。

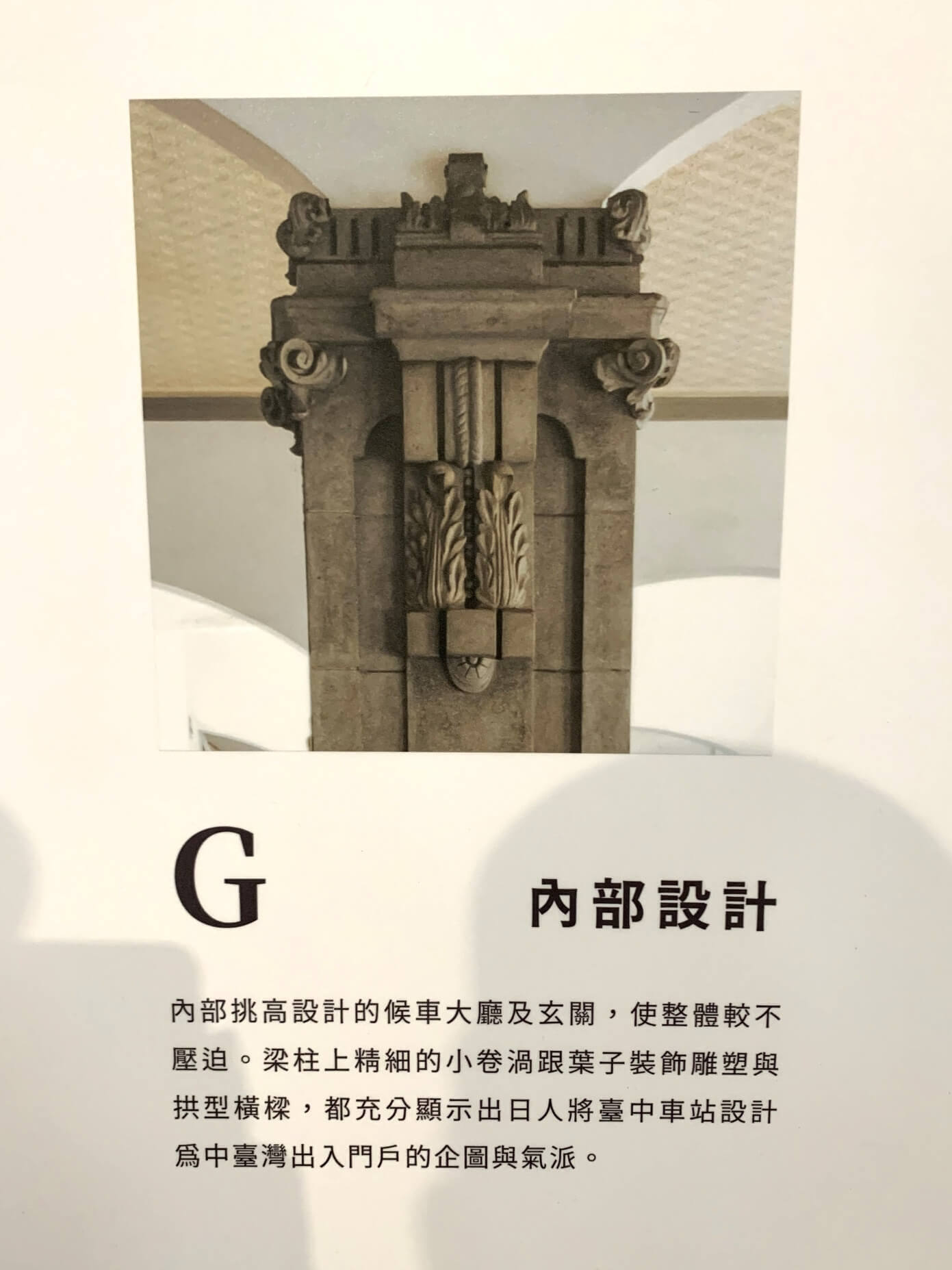

↓「內部設計」。內部挑高設計的候車大廳及玄關,樑柱上精細的小卷渦、葉子裝飾雕塑與拱型橫樑,都充分顯示出日本人將台中站設計為中台灣出入門戶的企圖與氣派。

↓這一座就是「復刻售票亭」,有1940年代的復古風。

↓候車亭內保留著幾座樑柱,可以看到精細的小卷渦、葉子裝飾雕塑與拱型橫樑,非常華麗而有設計感。

↓大廳上有巨型窗戶,室內採光充足。

↓「台中火車站」建於1905年,初稱「台中停車場」,為配合豐原至二水鐵路通車而興建,屬木造洋風建築;現今(第二代)車站主體為1917年改建,屬西洋歴史式樣建築。1995年被指定為二級古蹟,後於2001年改列為「國定古蹟」。

↓來到廳外,門廊就是一整排很吸引人的「木造柱列」,完全不輸在國外看到的「希臘柱」或「羅馬柱」美建築。

↓門廊外牆,還有不少未列入『七大特色』的古典建築,值得細細觀察品味。

↓來到戶外,主體的「山牆」上,可以看到紅磚石牆、大面積的拱型窗、柱頂的「勳章飾」及「水果雕飾」,很有藝術感。

↓還有聳立於屋頂上的大型「尖塔」,很令人欣慰地都保存下來了。

↓車站的站體左右對稱,每一層的外牆都有不同的雕塑。

↓站前廣場(廣六)是一處很棒的活動空間,後方就是高架鐵道,左上方是第三代火車站的月台。

↓來一張這座百年火車站的全景,這座建築外型酷似日治時期的「台灣總督府(今總統府)」,曾經看盡懷著希望夢想的遊人,如今仍屹立不搖。

↓往前來到舊車站的出口,這裡現在已經可以自由進出了。

↓在出口的旁邊,有台中出身的攝影家余如季先生的攝影常設展,藉由他的敏銳觀察,一起來欣賞他捕捉下,各種不同角度與不同意義的影像。

↓連結「台中火車站」前後站的天橋。1960年代,台中車站前站和後站不僅是交通要驛,也是木材、貨運集散地。當時,中部是木材盛產地,此天橋是鐵軌做樑,再用木頭建成。照片中的兩座天橋,如今均已拆除。

↓1960年代行駛的主力「蒸汽火車」,噴著白煙緩緩開進車站的身影,常是攝影師喜愛的拍攝目標,如今只能在照片中追尋了。

↓這就是1966年時「台中火車站」的木造天橋。

↓1960年代,三輪車仍是主要的交通工具之一,車伕們在台中站前規規矩矩地排班,並掛上木牌標示順序,等待載客。照片中可以看到三五成群的學生行經台中車站,車站的出口,也常見到不少的小攤販。

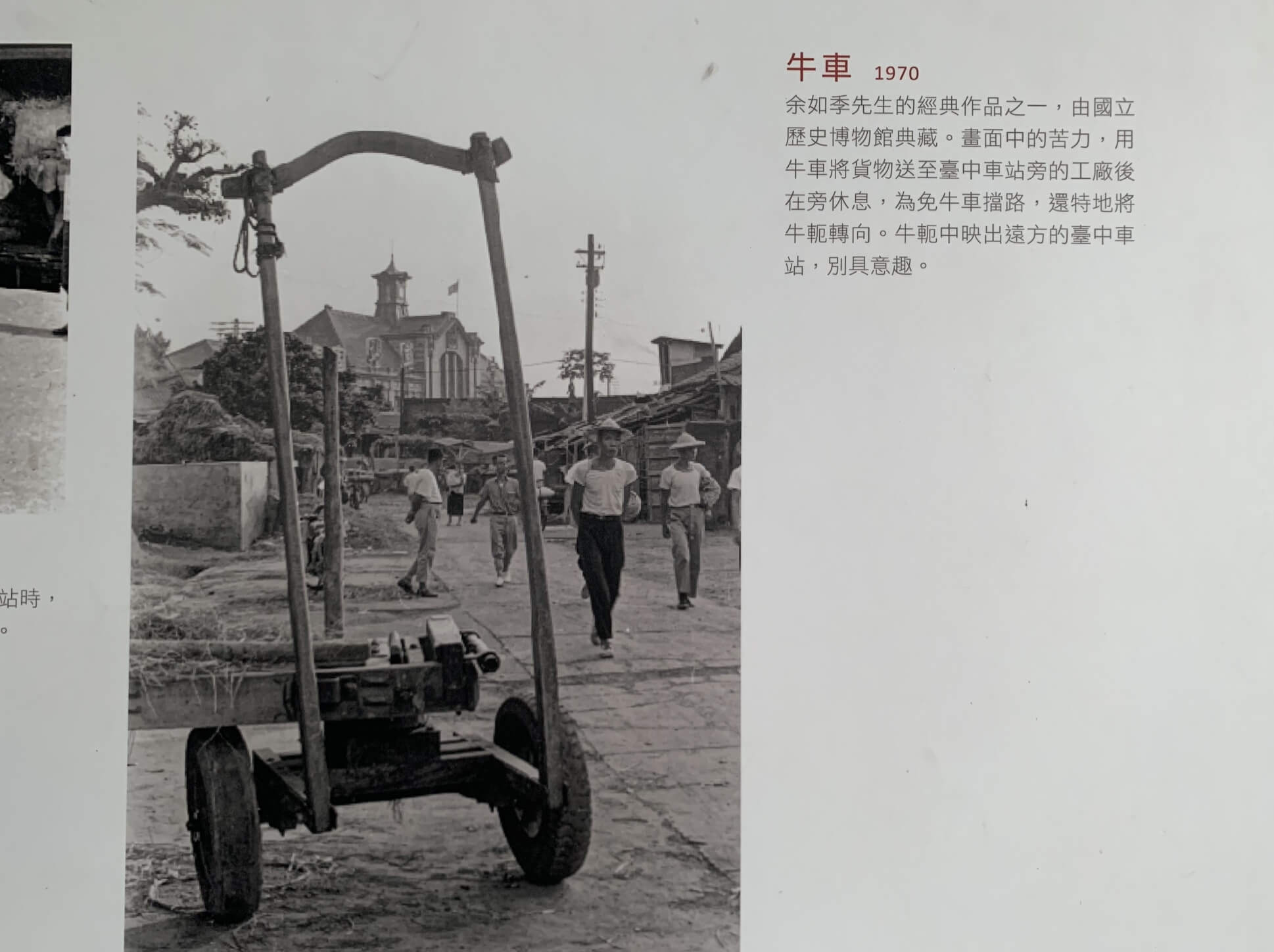

↓農業社會的1970年代,街道上都還偶爾可以看到牛車。當時苦力們用牛車載送貨物到車站旁的工廠,牛車的牛軛正好框映出遠方的「台中火車站」。

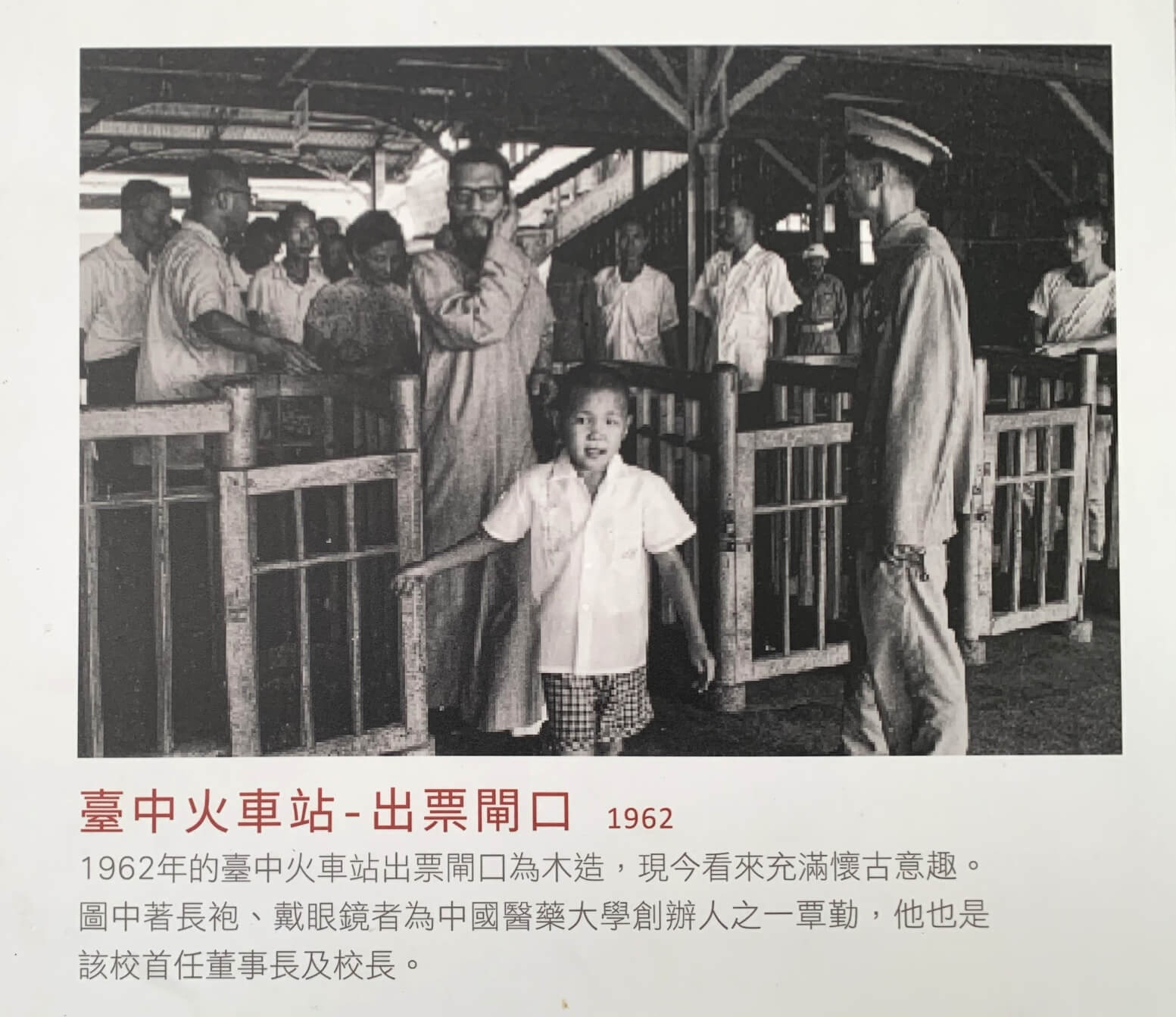

↓1962年時「台中火車站」充滿古意的木造票閘出口,圖中著長袍、戴眼鏡者,是「中國醫藥大學」創辦人之一的覃勤,他也是該校首任董事長及校長。

↓在【藍皮普快】列車還是火車主力的年代,當列車靠站時,月台上的便當小販,便會到可以拉開窗戶的車窗邊叫喊、兜售便當;有時列車已啟動,還可看到攤販邊走邊收錢、找錢。此情此景,在目前台鐵各主、支線車站幾乎已經絕跡。當年這種融合生活的景象,至今仍讓人留戀回味。

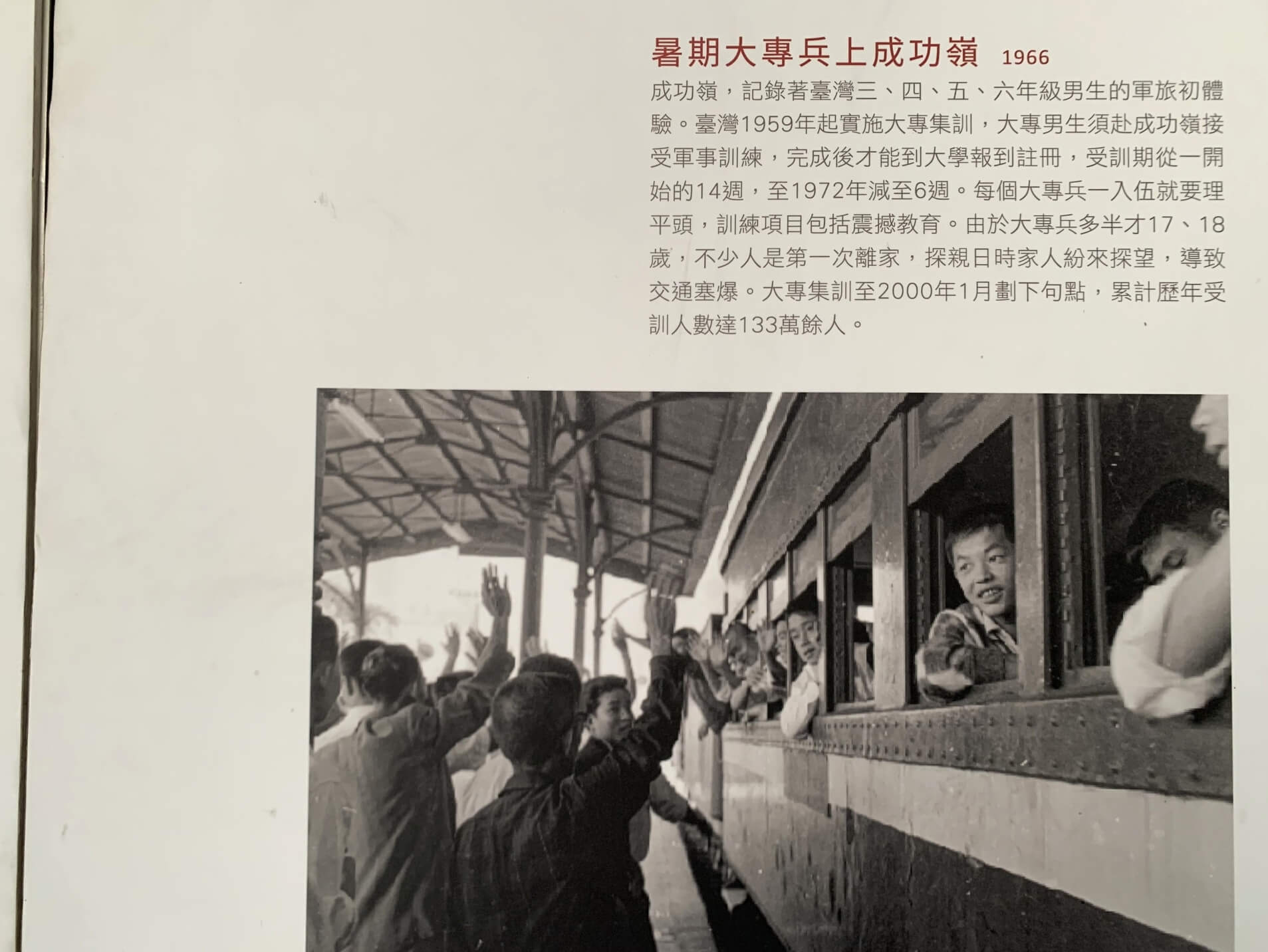

↓『暑期大專兵上成功嶺』,記錄著台灣三、四、五、六年級男生進大學前的軍旅初體驗。台灣1959年起至1999年實施大專集訓,大專男生赴「成功嶺」接受14週的軍事訓練(至1972年減至6週),是男生畢生難忘的訓練。

↓1979年電影《成功嶺上》獲得回響。凱文當時上「成功嶺」報到的第一天,部隊就是讓我們欣賞《成功嶺上》,預習未來六週的生活情境。當時的大專兵都是搭火車到台中「成功」站,再上「成功嶺」的,常會有不少親友到月台送行。

↓過去交通不便的年代,遠行搭火車是最便捷的交通工具,因此也常可見到月台上送別的情景。照片上「台中女中」光復後的首任校長余麗華女士,也是余如季先生的胞姊,1966年於「台中火車站」送別外出求學的女兒。

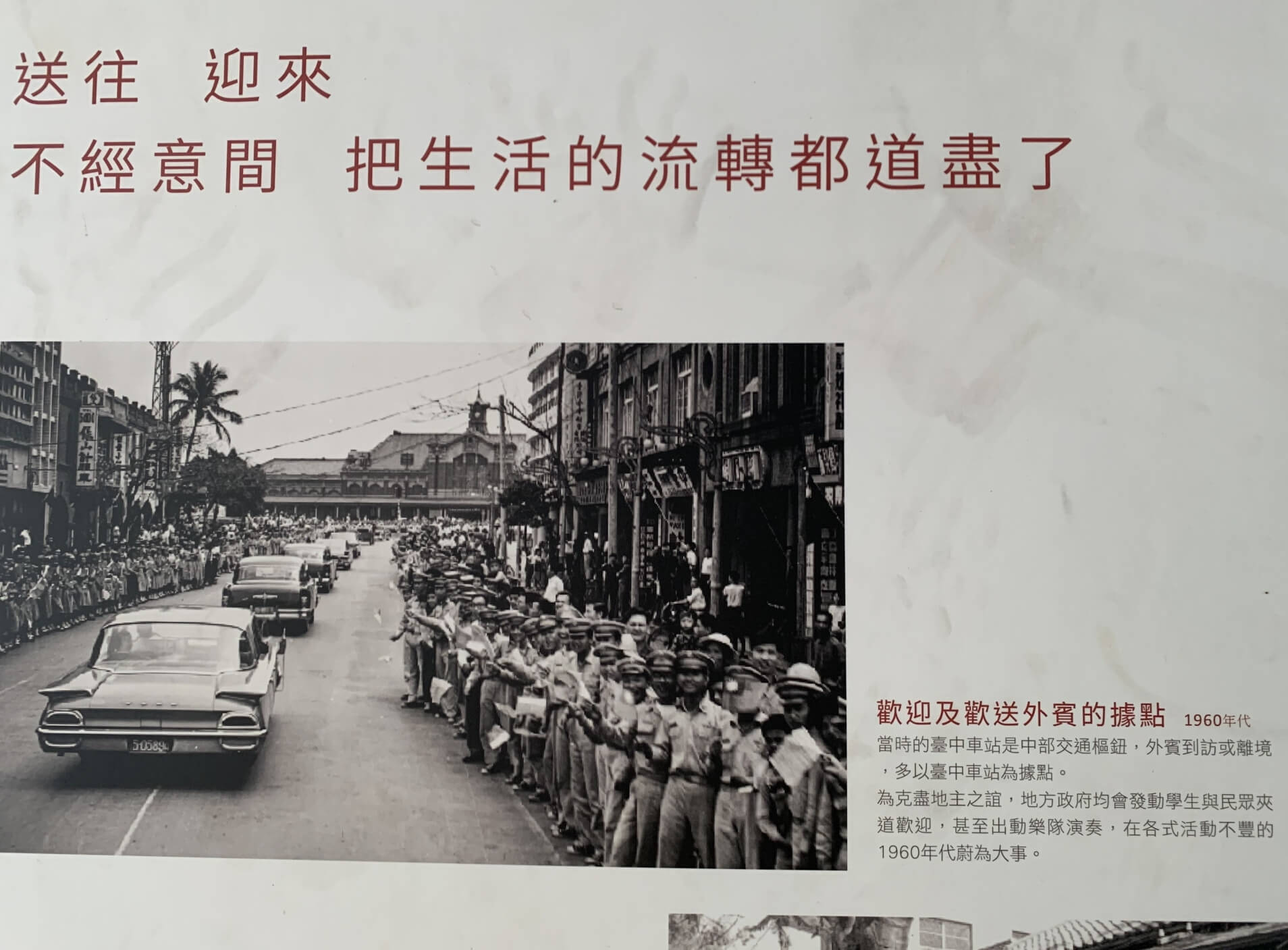

↓當時的「台中火車站」是中部交通樞鈕,外賓到訪多以「台中火車站」為據點。政府常會發動學生夾道歡迎,甚至出動樂隊演奏,在1960年代蔚為大事。以前也常動員學生在重要慶典或活動中排字幕,現在應該都不會再出現了。

↓這是時代的眼淚。「台中火車站」前原有一處三角攤,設有郵局及青果攤位,台中市政府於1965年拆除,將被拆除的攤戶曾包圍當時的市長張啟仲之座車陳情請願。過去道路兩旁常見的書報攤及售票亭,也都隨著時代的演進而消失了。

↓1957年,新任省主席周至柔與卸任省主席嚴家淦(持帽者)從台北搭乘這輛有瞭望台的火車到台中視察。這輛車在1923年日本裕仁皇太子視察台灣時,也是車隊成員之一;二戰後仍為貴賓使用,1980年改造後曾行駛於「淡水線」。

↓離開第二代「台中火車站」的主體後,往北走,來到前面提到的,第一代車站時期的「機關車庫維修坑道遺構」,就在現行第三代車站北側的高架鐵道下。

↓第二代「台中火車站」興建了用來維修整備火車頭之機關車庫,而第一代車站時期的「機關車庫維修坑道」則歷經地層堆疊與建築遺留,在興建第三代車站時被發現,並進行考古挖掘出土,完構『三代同堂』的歷史傳奇故事。

↓這座第一代車站時期的「機關車庫維修坑道遺構」,遺留修車溝道等設施,表現出建築功能及構造意義,見證維修車道構築形式與磚造遺構的演進,具有建築及技術史價值,已公告登錄為『台中市歷史建築』。

↓這裡原本是「台中火車站」的後站,因為通道設計的改變,現在反而成了新車站的實質正門了。從這個角度,可以看到新車站的三層樓結構。

↓新車站的站房屋頂構造,採用太陽能板,外型貌似蝴蝶展翅,展現新的風貌。

↓這是「鐵鹿大街」,也可以通往二樓售票廳,依舊看到旅人來來往往,新車站也將邁向屬於它的新歷史。

※※※

【台中火車站】:點我開啟官網

【台中市歷史建築】:點我開啟官網

【台中市紀念建築】:點我開啟官網

【台中市中區百年歷史建築】:點我開啟官網

※※※

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |