字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2014/04/24 23:57:05瀏覽2085|回應0|推薦7 | |

一、台灣不會發生日本福島式大海嘯 目前台灣部分反核團體的情緒受到日本福島事故很大的影響,福島核電廠的災情主要可分為(1)海嘯引起的死亡或失蹤人數約二萬人並造成財物家園的重大損失(2)因海嘯造成核電廠無法冷卻反應器爐心致使鈾燃料熔毀繼而產生氫爆導至放射性物質大量外釋,雖無人因輻射傷亡,但造成大面積土地及農漁牧產污染及財產損失。根據日本朝日新聞

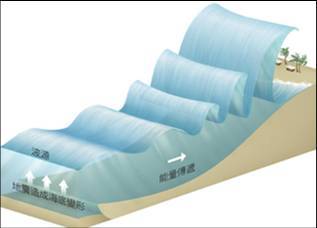

二、海嘯成因 海嘯是一種具有強大破壞力的海浪,當地震發生於海底,因震波的動力而引起海水劇烈的起伏,形成強大的波浪向前推進,將沿海地帶一一淹沒,此天災稱為海嘯。海嘯多伴隨著地震產生,地震波本身並不會引起海嘯,但當海域中發生大地震,會造成海底的隆起和沉降形成海水的劇烈波動。海嘯侵入沿海可達數公里,但並非所有的海底地震都能造成海嘯,有些海嘯高度只有幾十公分,同時亦非所有的海嘯都大的足以造成災害,只有規模夠大的淺層地震才可能產生災害性的海嘯。海嘯的產生,源自於海水突然受到巨大能量的干擾(如地震造成的海底變形),在垂直方向產生強烈擾動,因深度越大時,波浪傳遞的速度越快,因此巨大能量在深海區域的海面會形成速度極快(時速可達

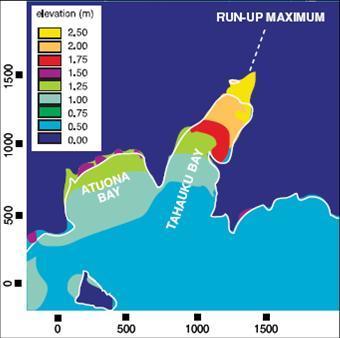

圖1. 近海岸變淺,海浪受阻沿斜坡上溯疊加使浪高劇增 三、海嘯之傳播 (一)海嘯之速度 海水愈深海嘯波的傳播速度愈快,海水愈淺時海嘯波的傳播速度減緩,在深達5000公尺海水中時,海嘯速度約與噴射機之速度相當,接近陸面500公尺水深時,速度仍可維持高鐵火車之速度。 (二)海嘯之波長 在廣闊的海洋中,因為海嘯波長通常很長(約數公里-數 (三)海嘯之波高 不整齊的海岸地形例如深V字形之海灣或港口內,易造成海嘯能量集中使波高升高(圖2)。同時不規則地形亦會引發海嘯共振效應及反覆現象,有時第二個或第三個到達的海嘯波才是最大的海嘯,必須持續警戒。

圖2 不規則地形產生之浪高(顏色代表浪高公尺)

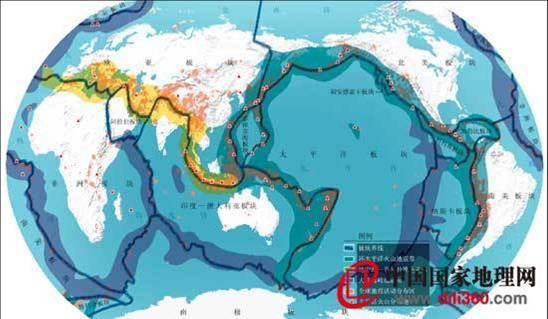

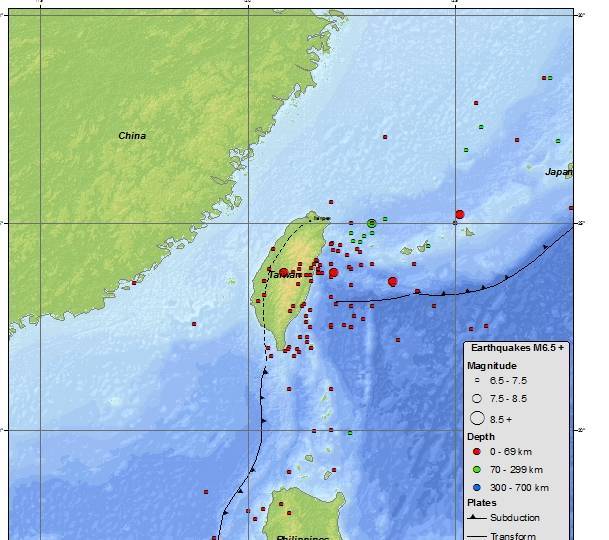

四、台灣與日本地理差異 (一)擠壓版塊的不同 據美國地質調查局統計,自1990年以來,全球每年發生7~7.9級地震18次,8級以上的地震1次。世界上90%以上的地震和81%的大型地震都發生在4萬公里長的環太平洋火山地震帶上,這是受到地球板塊的擠壓結果(圖3),板塊邊界是地震與火山活動的多發地帶。

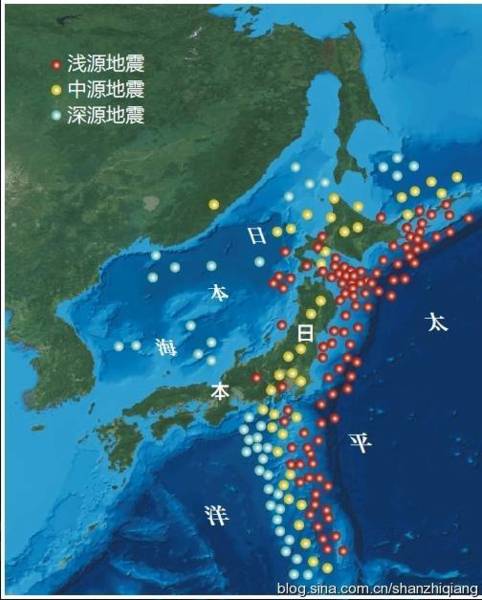

日本群島恰好位於歐亞板塊、菲律濱板塊、太平洋板塊和北美洲板塊的交界地帶(圖4),多個板塊的擠壓使得這裏地震頻繁,地殼運動非常活躍。據統計全世界五分之一的6級以上地震發生在日本群島及週邊地區。這次311日本大地震使得日本島向東移動了

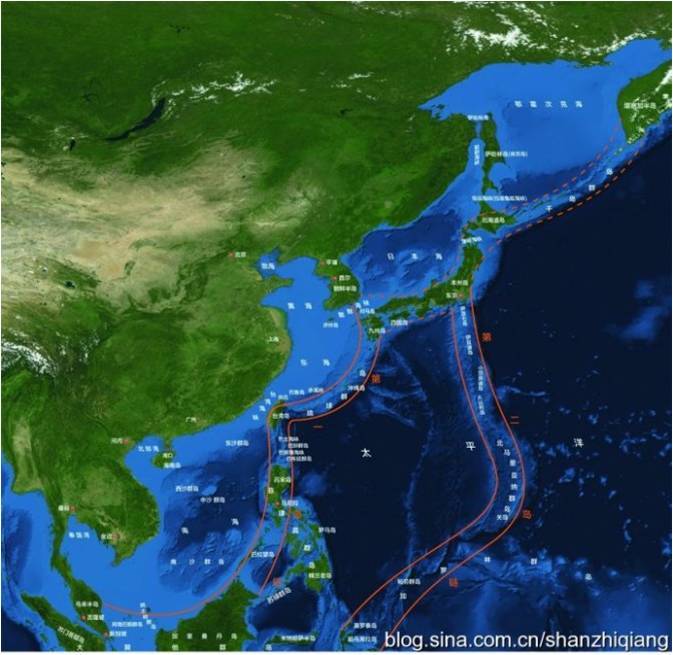

圖4 版塊交界處地震頻繁 從地質安全的角度來看,島鏈為大陸築起了一道防護堤,由於日本本州所處的位置正好是大洋板塊向大陸板塊俯衝的起點,大洋板塊開始向大陸板塊下方插入,這種強烈的俯衝導致了頻繁的地震,尤其是破壞威力極大的淺源地震(震源距地表60公里以內),因為震源距地表非常近,常常造成巨大的災害性後果。而在本州身後的日本海及更後方的大陸地下,大洋板塊衝勢漸緩,且深入造成的深源地震(震源距地表300公里以上)由於距地表太遠,不會引發大災害(圖5)。 圖5 日本淺源地震都在太平洋側 二、日本海岸與台灣海岸海底地形差異 雖然台灣亦處於環太平洋地震帶,不過和日本不同,台灣很少有海嘯侵襲,,本世紀雖發生過不少規模6以上的地震,但大部分均未造成海嘯,即使有海嘯形成,波高也很小,主要原因是海嘯多來自太平洋的海底地震,會從台灣東部靠近,而在台灣東部的海底,海底深達數千公尺,,菲律賓板塊和歐亞板塊交界處,海底地形非常陡峭,造成台灣東部海岸地形成峭壁,容易使波浪受到折射而遠離,不利海嘯成形,從太平洋傳來的波浪受到阻擋易折射出海,不易沿海岸上溯,不利海嘯能量堆積,對台灣影響較小。。2011年日本東北大地震(海底地震)台灣僅觀測到10公分潮差,而1960年智利大地震所引發的海嘯對於台灣也沒有造成重大災害。 三、日本缺少島鏈的保護 太平洋上有兩個島鏈,第一島鏈沿日本向西南方,經琉球群島、台灣、菲律濱群島及加里曼丹島與歐亞大陸隔海相望,仿彿海上的一層籬笆故俗稱第一島鏈(圖6)。第二島鏈沿日本本州向南,經伊豆群島、小笠原諸島、北馬里亞納群島、帕勞群島等延至塞班島,這條島鏈上的島嶼面積較小,彷彿陸地綴向大海的細碎項鏈稱為第二島鏈。這兩條島鏈在日本群島之北,島鍊合二為一,沿俄羅斯的千島群島可延伸至堪察加半島。島鍊的存在可破壞海嘯的前進,具有保護的屏障作用。 中國大陸海岸線很長但很少有海嘯的襲擊就是受到第一島鏈及第二島鏈的保護。而台灣與日本相比,台灣有第二島鏈及部分第一島鏈的保護,日本本州福島電廠海域無島鏈的保護,直接面對太平洋深海海嘯的侵襲才會災情慘重。

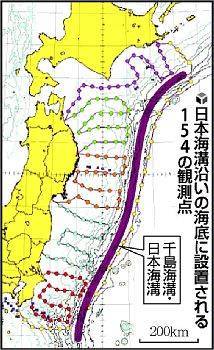

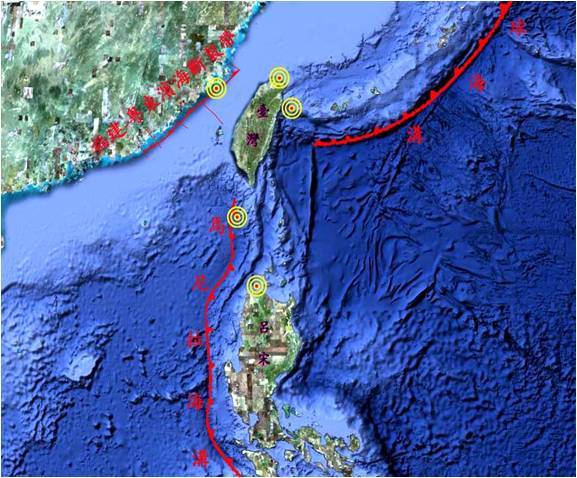

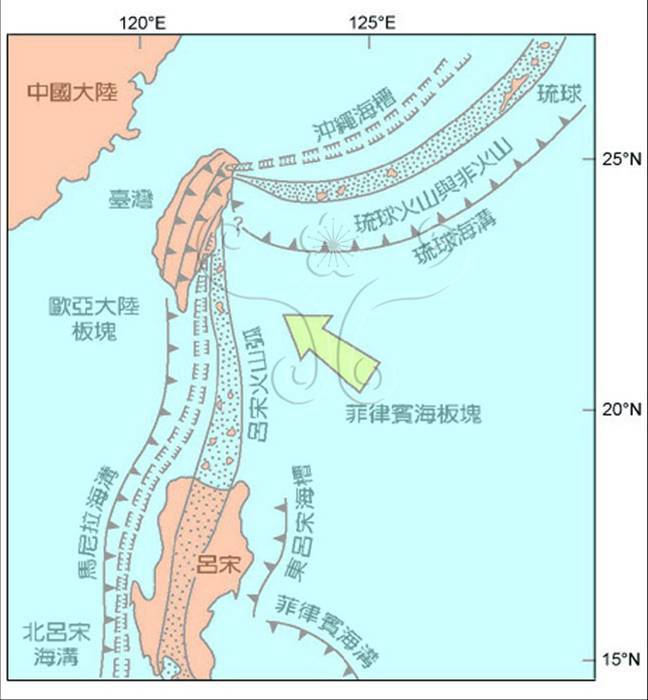

圖6 太平洋第一島鏈及第二島鏈 四、台灣附近海溝走向與本島垂直,日本附近海溝走向則與本島平行,如產生海嘯,對台灣的衝擊也遠小於日本 與海岸線平行的大海溝也是形成大海嘯的條件,日本附近海溝走向與本島平行(圖7),台灣附近的海溝走向則與本島垂直(圖8,9),如果產生海嘯,對台灣的衝擊也遠小於日本。

圖7 日本海溝與海岸平行易生海嘯

圖8 台灣海溝與海岸垂直不易發生海嘯

圖9 台灣外海斷層:東部琉球海溝:與東海岸不平行 五、過去海嘯紀錄 全球有記載的破壞性海嘯大約有260次左右,平均大約6、7年發生一次。發生在環太平洋地區的地震海嘯就佔了約80%。而日本列島及附近海域的地震又佔太平洋地震海嘯的60%左右,日本是全球發生地震海嘯並且受害最深的國家,近年來世界上較大規模的海嘯有: 1. 2. 3. 1998年7月兩個芮氏規模7.0的海底地震,造成巴布亞紐幾內亞約2100人喪 生。 4. 5. 6. 依據歷史記載,台灣自公元1661年起疑似海嘯紀錄有6次之多 ,分別摘要整理如下: 1.德人海卜脫著旅行記稱:「1661年1月某日晨6時開始地震,約歷30分,安平房屋倒塌23棟,海地(今安平)城破裂多處。大震之後仍不斷有輕微地震,。其時適有3船入港,在水中亦激烈震動,一若即將覆沒者。此次地震中,海水曾被捲入空中,其狀如雲。此次地震,無論海中,在陸上,人身均能感覺,共歷6星期。」 2. 王必昌,重修台灣縣志「雜誌•祥異」:「12月庚子( 3.台灣采訪冊「祥異。地震」:「鳳港西里有如藤港(今屏東佳冬附近),……乾隆46(1781)年四、五月間,忽海水暴吼如雷,巨湧排空,水漲數十丈,近村人居被淹,皆攀援而上至尾,不數刻,水暴退,間有牧地甚廣及附近田園溝壑,悉是魚蝦,撥刺跳躍。……漁者乘筏從竹上過,遠望其家已成巨浸,至水汐時,茅屋數椽,已無有矣。此次海嘯,並無地震報導,故有可能是由遠地地震所引起。 4. 台灣采訪冊「祥異•地震」:「壬子(1792年),將赴鄉闈,時六月望,泊舟鹿耳門,船常搖蕩,不為異也。忽無風,水湧起數丈。舟人日:『地震甚。』又在大洋中亦然,茫茫黑海,搖搖巨舟,亦知地震,洵可異也。」 5. 阿瓦力茲著「福爾摩薩」一書中云:「 6. 由以上六次疑似海嘯紀錄中,以1867年所造成的海嘯災害情況 ,較能確定為台灣近海地區地震所引發之海嘯,但規模遠比日本福島事故小。 六、國科會的研究 依據行政院國科會吳祚 馬尼拉海溝發生地震後,第一波海嘯只要廿分鐘就會抵墾丁附近海域,但最大波卻是第三波,在地震後四十至五十分鐘抵達,淹溢高度約 七、結論 依據聯合報報導台大海洋所副教授宋國士的說明8,四個核能廠確實都在所謂的斷層帶上:核一廠在金山斷層的下盤,核二廠在金山斷層的上盤或崁腳斷層的下盤,核三廠正經過恆春斷層的破裂帶,核四廠位在仿腳斷層的下盤位置。但到底這些核能廠是否位於危險地震帶上,就要有極強的科學證據佐證。因為在台灣島上,造山運動的結果使地表出現密集的斷層帶,但斷層活動如火山活動,也會因年老而死亡。過去要證明斷層是否已死或還會活動,除非在過去一百年來人類歷史有明確記載才能確認,加上陸地調查地表痕跡受人為活動和風雨影響,幾乎無法做活動斷層的確認。因此

圖10 美國地質調查局(USGS)測得1900到目前台灣地震分佈圖 從台灣地形及板塊運動特性來看,發生重大災害性海嘯的機會很小。以板塊運動特性看,會引起災害性海嘯地震的震源在東北琉球海溝及西南馬尼拉海溝,但分析近百年歷史地震資料及板塊隱沒帶藕合特性,估計這些地區地震最大規模約為八,但是因為台灣附近海溝走向與本島垂直,日本附近海溝走向則與本島平行;如果產生海嘯,對台灣的衝擊也遠小於日本。台灣要出現像日本這麼高海嘯﹙註:本次東北大地震海嘯最高溯昇為 |

|

| ( 時事評論|公共議題 ) |