中文常用「冰天雪地」形容寒冬,其實「冰天」往往比「雪地」更可怕,它們的形成原因和後果也不太一樣。

因為工作的關係,1989年遷到華府都會區,一個位於馬里蘭州的衛星小鎮,此地位於美國東岸中間偏北的位置,緯度大約與北京相當,雖然四季分明,但受地形的影響又靠近海邊,冬天的氣候常常很瘋狂,難以預測,某些年整個冬季無雪,有些年卻一場場暴雪接連不斷,但最危險的還是偶爾會下冰雨。

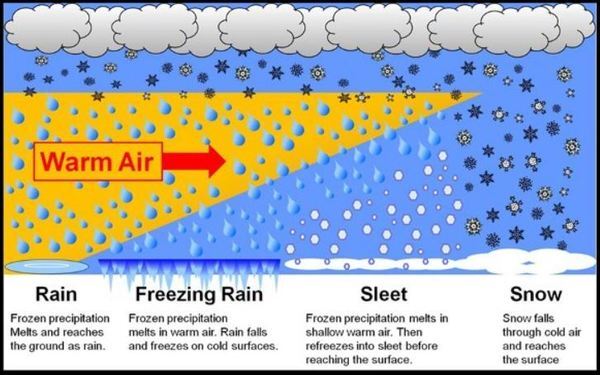

當冬天北方的冷氣團向南發展,受到西北方阿帕拉契山的阻擋,吹到南方上來的暖空氣上方,冷暖氣流對滯成了冰雨製造機。落下的冰雨碰到任何東西,如房子、汽車、樹葉、地面,會在表面結一層冰,冰面上幾乎沒有摩擦力,在冰上比雪地上開車更滑,更易出車禍,更多人在冰上摔跤而骨折,被冰壓彎的大樹常會壓斷電線而造成停電。

冷暖氣流對滯成了冰雨製造機

1999年,妻在一家電腦公司工作,有一段時間每天搭捷運上下班,我在六點開車到捷運站接她回家(註:郊區的捷運站都有很大的停車場)。那年剛入冬的一天,氣象預報只說傍晚可能會下雨,所有的政府機關和公司行號仍照常上下班。可是當天相當冷,不到四點就開始起霧,並下起毛毛冰雨。

冬天晚上五點左右天就黑了,當我到達捷運站的停車場時,發現平日亮晃晃的捷運站,竟然一個路燈都不亮,冰雨霧中幾乎伸手不見五指。車中的收音機傳來,由於下著沒有預期的冰雨造成大區域停電,捷運公司宣佈只運行在地下的路線,乘客必須下車轉乘接駁公車,轉往郊區在地面上的一些捷運站。我停在每天固定的停車位上,黑暗中偶爾看到一堆黑鴉鴉的烏影走進停車場,應該是從接駁公車下來的人群。

當時手機尚未普遍,我們沒有手機無法聯絡,唯一能做的只有在車中等待,禱告她會隨機應變平安回來。等了將近一個鐘頭,聽到黑暗中有人敲車門,我放下懸在胸口的大石頭,妻竟帶著一點笑意的神情上了車。

因為華府的冬天常會冰天雪地,當時我們剛買了一輛不易打滑的四輪驅動休旅車代步,主要幹道有政府派出的灑鹽車灑鹽融冰,所以不會太危險,但在沒灑鹽的社區道路仍然很滑,我們有驚無險地回到家。

一路上,坐在一旁的妻講訴著剛剛發生的冰天歷險記。

那天她一上捷運就遇到一位合唱團的老朋友,於是兩個女生用中文聊天有說有笑,完全沒注意外面世界的變化。她們搭乘的捷運紅線開到地下最後一站就停了下來,車内燈光一閃一閃,廣播中傳來:「由於下冰雨又停電,不能繼續前行,所有乘客必須下車出站,搭乘接駁公車前往後面的五個站。」在只有少數緊急照明燈仍然亮著的捷運站裡,兩個人跟著人群走上三四層樓高停止運行的電梯,又在完全陌生的公車站裏,冰雨中隨著人群摸黑擠上一輛接駁公車,郊區的每站距離比較遠,漆黑中一路緩緩地開,總算在廣播中聽到她熟悉的站名。

下車後,立刻看到我的車亮著小燈在老地方等候。儘管妻也意識到「冰天」的危險,但一路有人作伴,不但沒有驚慌,神秘的笑意像是一種探險歸來的快感。

我可不希望未來再發生失聯的情況,那天之後,我們各買了一支手機(註:有了手機後才發現,在地下的捷運車廂中,很多年,手機也無法接收電話。)

現代的氣象科學越來越進步,往往在冬天大雪要來的前五、六天就開始預報,然而這麼多年來,我發現一個現象,每年第一場的冷峰面來襲時間抓得很準,但可能初冬還不夠冷,溫度徘徊在冰點上下,到底會下雨、下冰、或是下雪,似乎很難抓得準。

寫此文的前一個星期天夜裡,氣象預報強調冷氣團不夠冷,只會帶來一整夜的雨,結果過了半夜,變成了突如其來的第一場冰和雪,隔天的星期一上班時間發生無數的車禍,造成大華府一帶的交通網全部打結。在天災的面前,強大的美國一樣束手無策。如今的地球又有溫室效應,極端氣候更增加預報的困難度,我們只能自求多福。

不過新冠疫情之後,因禍得福加上工作性質,在家上網遠端工作成了常態,如今只要天氣不好,無論「冰天」或「雪地」,我都可以明正言順地窩在家上網上班。望著窗外晶瑩剔透的冰晶世界,心中唱起「Let It Go!」(註:迪士尼2019年動畫電影《冰雪奇緣》主題曲),「冰天雪地我也不怕⋯⋯」。

(本文刊登在1/30/2024中國時報人間副刊)