姚鼐(1731年-1815年),清代文學家,字姬傳,一字夢穀,室號惜抱軒,世稱惜抱先生,安徽桐城人。

乾隆二十八年姚鼐考上進士,選庶吉士,曾任禮部主事、鄉試考官、會試同考官、刑部郎中等職位。嘉慶十五年重宴鹿鳴,加四品銜。姚鼐善於古文。晚年曾先後主講江南、紫陽、鐘山等書院。

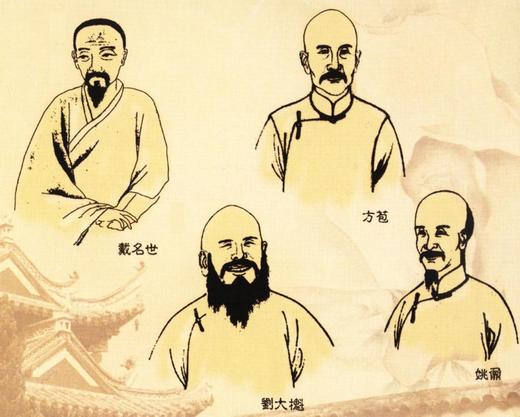

有人認為姚鼐為桐城派古文的重要作家,在其中的地位最高。他繼承了同鄉方苞、劉大櫆、姚范的古文之學,成為桐城派散文的集大成者,對桐城派的文學理論也有所補充發展。他既擴大了方苞的「義法」說,主張「義理、考據、辭章」三者的統一,又繼承發揚了劉大櫆的「神氣」說,提出了「神、理、氣、味」與「格、律、聲、色」相統一的理論;同時,還總結概括歷代文章的風格論,發展了「陽剛陰柔」相反相成的美學觀。著有《惜抱軒全集》等,所編《今體詩鈔》、《古文辭類纂》,皆流傳極廣。其散文簡潔嚴整,紆徐明潤,代表作有《登泰山記》、《袁隨園君墓誌銘》、《游媚筆泉記》等。

姚鼐其文,從方苞、劉大櫆、歸有光上溯于唐宋八大家,而與歐陽修、曾鞏之文相近,簡潔清淡,紆徐要渺,雍容和易,一如其人,在桐城派諸家中,最富情韻,偏於「陰柔」之美。議論文如《伍子胥論》、《李斯論》、《賈生明申商論》,序跋如《老子章義序》、《海愚詩鈔序》、《荷塘詩集序》、《劉峰先生八十壽序》,書信如《答翁學士書》、《復汪進士輝祖書》、《復魯□非書》,記傳如《登泰山記》、《朱竹君先生傳》、《袁隨園君墓誌銘》,皆可反映其文風格。但其文氣力不能健舉,規模不能闊大,缺少反映社會現實的內容。

姚鼐的詩,有清拔淡遠之致,尤工近體,但為文名所掩。《歲除日與子潁登日觀觀日出作歌》、《河上雜詩》、《金陵曉發》、《岳州城上》、《山行》、《南昌竹枝辭》、《出池州》等,皆富有韻味。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

劉大魁(1698年—1779年),清代桐城(安徽省桐城縣)人,字才甫,號海峰,為「桐城派」代表。應鄉試,兩中副榜,未中舉人。後應博學宏詞試,為張廷玉所黜,以教書為業,直到老年,默抑以終。劉大魁是桐城文派「三祖」之一,是方苞的得意門生,也是姚鼐的老師。劉大魁補充方苞理論,認為「義理、書卷、經濟」是文章的材料和內容,而「神、氣、音節」是作家之「能事」。方東樹曾說:「學博(劉大櫆)論文主品藻,侍郎(方苞)論文主義法。」著有《海峰詩文集》、《論文偶記》、《評選唐宋八家文鈔》。

字體:小 中 大

字體:小 中 大