字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2013/12/10 21:47:53瀏覽1068|回應0|推薦0 | |

今山載古道 若淵書

2006年11月25日(星期六) 10:09 佳心(海拔820公尺) 11:08 黃麻(海拔910公尺) 11:20 喀西帕南紀念碑 11:39 黃麻一號吊橋 11:50 黃麻二號吊橋(海拔820公尺) 12:22 瓦拉米吊橋 12:48 瓦拉米山屋吃便當 (海拔1,060公尺) 16:53 回瓦拉米步道口 17:55 山友全員到齊回瑞穗溫泉山莊(宿)泡溫泉

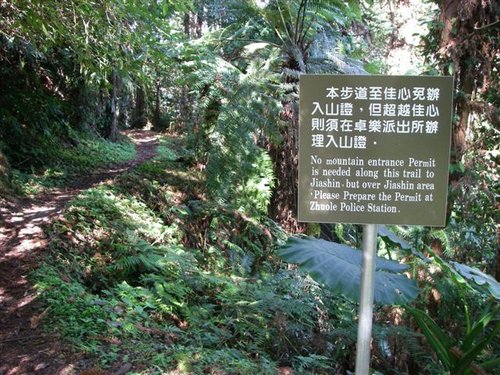

一般遊客只能走到瓦拉米步道的

佳心

瓦拉米步道景觀

瓦拉米寬闊的步道

當年耗費不少人力興建

現今瓦拉米步道也維護的不錯

越深入瓦拉米就要注意螞蝗了

瓦拉米步道在崇山峻嶺之中

瓦拉米步道的藍天綠樹遠山

瓦拉米步道的頁岩岩壁

一路急行

終於趕上前方的山友

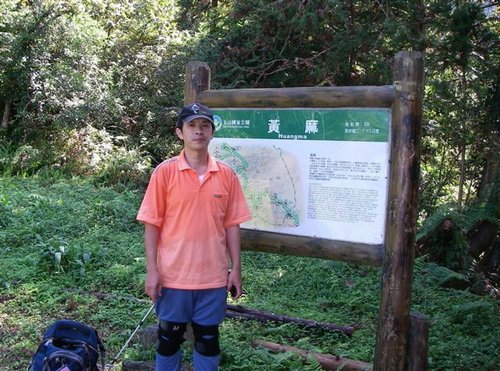

黃麻(海拔910公尺)

黃麻駐在所標高約900公尺,道旁解說牌之處里程為7.8K,如今可見一片長滿蕨類的平地。黃麻駐在所原有壯觀的建築物,但很早即遭到國民政府派員焚毀。根據文獻記載,此處所以稱為黃麻,是因為山黃麻數量很多,不過,根據學者的調查,布農語地名的意思是「有大片的小米田」。

瓦拉米步道景觀

遠處橫亙在黃麻溪谷上的

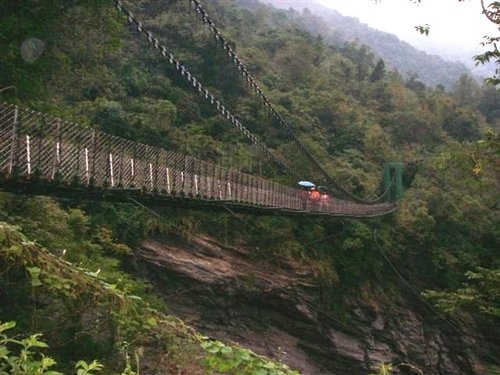

黃麻一號吊橋

黃麻一號吊橋

從黃麻一號吊橋上看

黃麻溪谷

瓦拉米步道危險的路段都

已架好的安全設施

黃麻二號吊橋(海拔820公尺)

瓦拉米步道景觀

後段步道稍有起伏

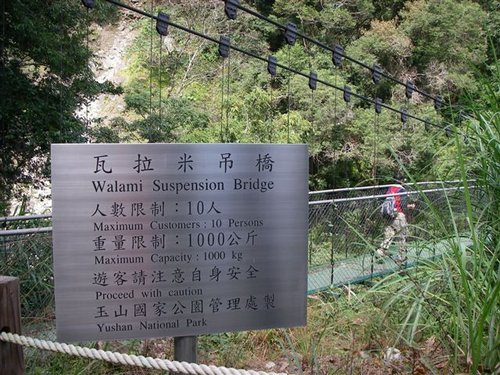

瓦拉米吊橋是此行的第五座吊橋

瓦拉米步道沿線由管理單位雇工定期除草

聽說昨天才除過草

瓦拉米步道路程遙遠

在我後面趕不上的山友大半都已回程

歷經4個鐘頭終於抵達瓦拉米了

瓦拉米(海拔1,068公尺)

瓦拉米位於一處寬闊的平台,原先有駐在所、招待所、教育所、醫療所等設施,規模可觀,越嶺道則從下方繞過。在日本統治時代,瓦拉米駐在所亦稱蕨駐在所,因為瓦拉米在日語中意為「蕨」。然而,根據學者的調查,此地的布農語舊名含意是「跟著頭目去出草」,可能日本人取其諧音而重新加以命名。

瓦拉米山屋屋頂上有太陽能板

設備新穎

瓦拉米台地上有玉管處建立的山屋,山屋容量二十幾人,簷下並有石桌木椅供登山客烹煮食物和休息。在山屋之旁,原有木造的林務局護管所,由於年久失修,今已傾倒不見。

回程時的黃麻二號吊橋

黃麻二號吊橋

回程才在黃麻附近看到

喀西帕南事件紀念碑

此碑是日人為紀念當時原住民抗日的事件

被殺的10名日本警備員而立

現為了解台灣日據時代重要的歷史文物

日據時代的

喀西帕南事件紀念碑

喀西帕南事件紀念碑

碑上刻著

(日文:喀西帕南)事件殉職者之碑

大正四年(1905)五月十二日戰死

昭和五年(1931)六月二十二日建之

喀西帕南事件殉職者之碑立於1931年,是日本人為紀念1905年發生的喀西帕南駐在所被襲事件,當時有10名警備員死亡。 事因大正三年,日人執行南蕃武器沒收政策。 大正四年,拉庫拉庫溪流域各地先後發生布農人襲擊駐在所、屠殺警察的連鎖抗警事件:  拉庫拉庫溪溪谷

回程看山風一號吊橋

天色已晚

回到瓦拉米步道口

五點已經天黑

還有山友還在山裡摸黑而行

2006年11月26日(星期日) 瑞穗溫泉山莊 07:00 起床 08:38 馬太鞍部落 10:24 光復糖廠吃冰 10:50 花蓮餐廳午餐 12:50 七星潭景步道 18:30 礁溪便當 21:30 台北車站

隔天參觀

馬太鞍生態園區

馬太鞍生態園區位於花蓮光復鄉馬錫山下的沼澤濕地,依傍中央山脈,三面環山,芙登溪蜿蜒穿梭整個濕地,佔地面積近百公頃,是全台灣阿美族最大的社區部落。馬太鞍(FATAAN)是阿美族稱呼一種樹豆的名稱,這種樹豆阿美族人將其視為吉祥物隨身攜帶,到處播種,馬太鞍這一帶即以「長滿樹豆的地方」而得名。 瓦拉米台地上有玉管處建立的山屋,山屋容量二十幾人,簷下並有石桌木椅供登山客烹煮食物和休息。在山屋之旁,原有木造的林務局護管所,由於年久失修,今已傾倒不見。

洛神花

蝶戀花

馬太鞍石頭屋民宿

馬太鞍的

鵲樓觀景台

附錄 : 拉庫拉庫溪的人文歷史

作者: Provision (超凡) 看板: CYMC (中原大學登山社.社版.中原機心站) 時間: Wed Aug 15 23:58:25 2001 標題: 剪刀膠水說故事 (系列) 編輯: 單維彰 Sep 2, 2001 第一章 山高水長 拉庫拉庫溪為秀姑巒溪上游重要支流之一,發源於秀姑巒山東側稜線,向東流向花東縱谷,於河口沖積扇之扇頂卓麓附近與清水溪並注入秀姑巒溪,全長達七十五公里。此流域西為中央山脈南二段主稜,南有新康山支脈,北面則是馬博拉斯山、馬利加南山東峰、布干山至玉里山稜線,周邊高山環繞,自成一封 閉區域。該溪呈樹枝狀河谷,北側由東至西依序有塔洛木溪、馬戛次託溪(即明貢溪)、馬霍拉斯溪及米亞桑溪等北岸支流,南面自大分一帶由西至東依序有塔達芬溪(即拖馬斯溪)、闊闊斯溪、伊霍霍爾溪及黃麻溪等支流來匯,所流經之地域呈現連續切割之峽谷地形,多險崖、絕壁及峽谷。 目前,拉庫拉庫溪流域皆劃入玉山國家公園境內,由於其豐富的自然生態資源,擁有台灣黑熊、何氏蕀魚、台東間爬岩鰍等瀕臨絕種保育類動物,因此亦列為生態保護區。此外,早期更有布農族郡、巒氏族集居其間,河域北岸有清朝闢建的八通關古道,南岸闢有日據時期越嶺道路,因而使此區域增添了鮮豔的歷史人文色彩。 第二章 傾聽祖先的腳步聲 布農族原名 Bunun。本意為「人」的意思,亦指全人類的統稱。為南島語系的一支,移民台灣已有數千年的歷史。在台灣眾多原住民族中,人口數排行第四,分布面積排行第二,僅次於泰雅族。布農族的分布地海拔最高,且社群間彼此的空間距離很大,活動力強﹔活動範圍廣,為其主要特色。 根據布農族的口傳歷史:其祖先最早是居留於台灣西部平原上,約為今彰化縣的鹿港、南投縣的竹山、斗六等地方。後來為擴張其生活空間,溯濁水溪漸往中央山脈移動,於濁水溪上游及其支流的卡社溪、郡大溪、丹大溪和巒大溪等河域兩岸居住下來。據此,日籍人類學家移川子之藏在其所著《高砂族系統所屬研究》中,將布農人的族群劃分為卓社群、卡社群、巒社群、郡社群、丹社群及蘭社群等六大社群。其中,蘭社群因位居於阿里山附近接近鄒族,長久以來己被鄒族所同化,所以布農族實際上僅有五個社群。 而居住於拉庫拉庫溪一帶的布農人,據考究,約在200年~250年前,原本集中在中央山脈丹大溪、巒大溪、郡大溪一帶的布農人,因為人口增加及外來族群的威脅,陸續跨越中央山脈,遷徙至拉庫拉庫溪、新武呂溪中上游一帶定居,過著狩獵及農耕的生活。 其中,巒社群最早遷移到此區,以拉庫拉庫溪北岸的塔洛木溪流域附近為最早的根據地,分別建立阿波蘭社、塔洛木社及阿桑來戛社。並漸次向拉庫拉庫溪南岸發展,如喀西帕南、伊霍霍爾、哈比、及卓麓一帶皆為巒社氏族。 而另一氏族,郡社群,其活動力更勝巒社。來自郡大溪的兩大部落,郡大社及馬西大倫社,翻山越嶺來到此區,分別以大分及那那拖克社為其南遷的最早根據地。之後向四方發展,於北岸建立太魯那斯、米亞桑、馬西桑…等社﹔而南側則建立闊闊斯、烏賽克、耶西洛…等部落。此後,該地的布農族仍繼續向南遷移,至新武呂溪、鹿野溪流域。

第三章 築古道,番境開荒 早期,生活於台灣山區的原住民族,多半過著遊獵及採集的生活,因生活上的需要,或集團的大規模遷移活動,而產生了各部落間的聯絡道路,此亦可謂台灣拓山史的發端。 同治十三年(1874年)牡丹社事件爆發,引起清廷對台灣的重視,認為台灣島孤懸在外,時有列強恃強來犯,因而改變原本一貫消極抵制對台經營的態度。當時,身為福建船政大臣的沈葆偵力言「開山撫番」,一方面是為打通前山與後山的通道(當時台灣西部稱為前山﹔東部為後山),鼓勵漢人至後山開墾,充實全島,以便於台灣東部行使治權﹔另一方面則是為了安撫番人並對其實施教化。遂而分別開闢了北、中、南三條越嶺道路,橫越中央山脈。 其中,「中路」自林圯埔(今南投縣竹山鎮)築至璞石閣(今花蓮縣玉里鎮),全長二六五華里(152.64公里),即為著名的清代八通關古道,目前列為國家一級古蹟。當時是由總兵吳光亮率領三千多名粵勇,時稱飛虎軍的勁旅所開鑿,工程進行中,瘴癘猖獗,又身處番地險境,加上天候狀況惡劣,山區氣候極寒,竟有六月飛霜,可見當時修路之艱辛。清光緒元年(1875年)七月,兵工隊伍自大水窟開始古道東段的開鑿,古道自大水窟至璞石閣,歷經拉庫拉庫溪北岸四大支流,其間溪谷深遂,山巒嵯峨,其難度更勝於西段數倍,然兵勇們依舊是逢山舖階,遇水架橋,排除萬難以完成這歷史性的工程。 古道開通之後,清廷頒佈了「入番撤禁告示」,並設立撫墾局,以加強開山撫番的成效,加上初期經費相當充裕,開始時清查後山各深山之番社,並給予月銀。但事實上,除了少數的通事及社商敢於冒險深入後山外,一般人民極不願意涉險。古道維持了十多年的暢通,然而所經番境時常無法全面控制,撫番政策自從吳光亮離台返鄉後,更隨主持台政者的更易而時張時弛。光緒十七年(1891年)清廷緊縮台政,撫番政策終致名存實亡,古道便隨之逐漸荒沒。 雖然八通關清古道僅維持十幾年的暢通,但其所象徵的歷史意義是不容抹滅的,從現今的角度來看,古道的開通對後山的開發確實具有催化的作用,由於道路開通後各營的駐紮,使漢民族擁有優勢的地位,漸漸地成為後山的支配者,這是不置可否的事實。因此,它標誌著先人篳路藍縷,以啟山林的精神,亦為吾人重要的文化遺產,永存於崇山峻嶺間。 第四章 理蕃治山 光緒二十一年(1895年,明治二十八年),日本依據馬關條約佔領台灣,台灣進入日領時期。初期的領台政策,對平地的漢人抗日活動,是採取武裝鎮壓的方式,相反的,對於山地原住民,則採取綏撫懷柔的策略,其用意不外乎是為了分離和牽制「漢」「蕃」的聯合抗日。然而,日本強要清廷割讓台灣,最主要的還是覬覦台灣的天然資源和其所能帶來的經濟利益(平地的製糖事業,山地的樟腦製造),因此,領台初期積極調查台灣的山區資源以及蕃社概況,此點可由許多具有官方色彩的學者進入山區實行各種調查研究中看出。待「平 地」的治安問題穩定之後,對「蕃地」的態度也轉趨強硬,其威迫高壓的手段,在總督佐久間左馬太的「理蕃五年計劃」(1910~1914 年)中達於高峰,由於當局已逐漸掌握原住民的生活規範及其地理條件,因此,計劃的執行中,時而根本上的消滅原住民固有的一切,其手法令人髮指。 而拉庫拉庫溪流域的戰火,在「五年計劃」的末期,揭開了序幕。理蕃事業的第四年(1913 年,大正二年),重新來到了濁水溪以下的南部和東部地區,全面地掃蕩和沒收原住民的槍枝及彈藥。大正三年,日人執行南蕃武器沒收政策,原本相安無事的布農族蕃情大變。大正四年,拉庫拉庫溪流域各地先後發生布農人襲擊駐在所、屠殺警察的連鎖抗警事件: (1) 2月23日,大分駐在所一名日警被殺,日本警察部隊緊急增援守備。 (2) 5月12日,傍晚,數十名喀西帕南社與台東新武呂溪方面布農人,奇襲喀西帕南駐在所,10 名警察被馘首,並焚毀駐在所,此為著名的「喀西帕南事件」。 (3) 5月17日,大分駐在所被襲,日警 12 人慘遭馘首,這正是所謂的「大分事件」。 (4) 6月28日,阿桑來戛駐在所及附屬警備所的員警亦遭布農壯丁數度圍襲, 6 人死亡。 大分事件後,日人緊急封鎖了古道,而以郡蕃為主的布農族抗軍,遂展開了長達十八年的轉戰抗日,在拉荷‧阿雷兄弟的領導下,他們經由闊闊斯,翻上中央山脈雲峰與南雙頭山鞍部,再下至玉穗山南稜,在荖濃溪上游東岸,建立永久抗戰基地玉穗社(塔馬荷社)。大正八年(1919年),為全面肅清大分事件所形成的隱密勢力,故動工興築「八通關越道路」,以便包圍布農族抗軍,古道東段自玉里起至大水窟沿拉庫拉庫溪南岸開鑿,共21里12町17間(83.64公里),道路開闢同時,並在沿線重要據點設置駐在所,日後更以勸誘的方式,使部落遷移至駐在所附近,以就近監控。大正十年(1921年)全線開通,築路的過程中,工程隊伍就屢遭蕃人攻擊﹔道路竣工初期,日本人被狙擊的事件不減反增,當局被迫再度投入大量人力與經費,著手增強駐在所的防禦設施與火力,於是誘捕、屠殺、燒屋焚糧等情事,在當時屢屢多見。 越嶺道的闢建終究發揮了功效,在高壓統治之下,拉庫拉庫溪流域的布農人多數臣服,並接受其「教化撫育」,蕃情逐漸穩定。1930年代以後,八通關越嶺道東段更成為東部地區攀登新高山(玉山主峰)的主要步道,沿途重要駐在所如蕨、大分、托馬斯等均設有「客間」(招待所)供往來遊客住宿。30年代中葉,第二階段集團移住的計劃陸續展開,這回則較以強制的手段命令區域內部落遷徙下山,移住至花東縱谷西側山腳下今卓溪、清水、古風、崙天及秀巒等多處。 隨著移住的進行,區域內的原住民撫育設施如蕃童教育所及療養院等隨之廢止,駐在所亦因為所轄原住民已被強迫遷離,陸續地遭到裁撤。直到1940年代二次大戰末期,當局因為財政窘困,終於區域內的一切設施人員全部撤除,徒留斷垣殘壁於荒山野嶺之中。 第五章 大分事件 台灣原住民本身並沒有文字,許多寶貴的歷史經驗因無法確切的保存而流失,有的,只是流傳於部落間的點滴傳奇。而吾輩除了對部落裡的耆老進行訪談外,只好從統治者的文獻中去尋找「被統治者」的歷史印證。台灣總督府所遺留下來的「理蕃誌稿」,雖然充滿了統治者的偏見,但也無法掩蓋被統治者不屈不橈的抗日事實。 理蕃誌稿中,對於大分事件的相關記載如下: 1915/2/23 大分駐在所警手被狙殺,1 死 上午6時,警手大?為一郎及興梠豐次兩人交班,即將進入警備所時,自柵欄外射來一發子彈貫穿大?前額,當場死亡。同時,西南方約 20 公尺高地亦發射 20 餘發子彈,所內警備員緊急躲入掩體應戰。 大分社頭目 Ariman-Shiken 急奔駐在所,喝令發動狙擊之原住民停火,返回社內。據頭目言,約20人,屬台東廳 Matenguru Kaimos 小社之實力者Raho 一族。事後急速增援警部補1、巡查社10、警手10。 1915/5/12 喀西帕南事件,10 死 12日下午,中社與喀西帕南駐在所之間電話不通。中社駐在所於13 日派廣川巡查查線,途中遇喀西帕南駐在所永森巡查,永森告知發生原住民襲擊事件。 12日下午 5 時,有原住民 5 人進入駐在所,一如平常,聲稱將下山返回璞石閣,如有貨物可交由其搬運等。時值警備員用餐時間,突然為首原住民大聲喊叫發出信號,近百名原住民由駐在所附近同時進襲。南彥治以下等 10 人均被殺並馘首。槍械、彈藥、手榴彈等被劫,駐在所則被燒毀,原住民亦有多人死傷。永森躲藏於竹林內,未被發現。

舉事的原住民主要來自臺東廳霧鹿 (Buruburu) 一帶,拉庫拉庫社班加小社、喀西帕南社亦有一部份人參與。喀西帕南社 Katen小社社眾留下家屋與糧食逃往臺東廳境內。 花蓮港廳獲報後,急派宇野警務課長率領警部 4 人、警部補3 人、巡查 89 人、巡查補 3 人、警手 72 人、挑夫 120 人火速入山收殮屍體並鎮壓原住民。18 日上午 5 時,搜索隊佔領 Susaranan溪左岸山麓之原住民部落。日警死亡名單:主任巡查南彥治、巡查橫山新藏、?山才藏、 大賀敏顯、南條武治、藤田鶴治,警手篠原三之助、堤水流清市、岡田孫太郎、稻留瑞穗。 1915/5/17 大分事件,12 死

上午5時,田崎警部補等12人遭拉荷阿雷、拉荷阿里曼兄弟為首的原住民 56 人襲擊身亡。原住民受到 12 日襲擊喀西帕南駐在 所成功的激勵,選在用餐時間襲擊駐在所,事後並遁往高雄州。其中堀江長治躲藏在 Shirus(意西拉)社 Nares 家中,18 日欲逃離時被壯丁 Sabidan 發現後殺害並馘首。日警死亡12人:警部補田崎強四郎,巡查新井章三、橋本正樽、紺野勇治、永山武行、西川傳藏、馬場森之助、岡田庄五郎、松本勝吉、堀江長治,警手興梠豐治、末繼八十雄。原住民集結於阿不郎山稜線,破壞通路、砍倒樹木、橫豎堆置,以阻止日警討伐隊的前進。 而作家王家祥先生,在「關於拉馬達仙仙與拉荷阿雷」一書中,卻是這樣描述大分事件的: 拉荷阿雷兄弟為大分社人,弟弟阿里曼西肯為大分社的頭目。阿雷的地位更崇高,附近幾個部社的頭目皆聽命於他。大正三年(1914年),花蓮來了第一架飛機,日本政府利用此次機會,誘騙拉庫拉庫溪流域之布農族壯丁結眾到花蓮參觀飛機,趁此各部社空虛之際,強制搜查沒收布農族私藏之槍枝。

拉荷阿雷非常憤慨,在大正四年(1915年)初襲擊大分駐在所,殺死日警一名,因其弟阿里曼西肯的阻止,僅僅給日方小小的警告,為擴大殺伐,釀成大事件。同年五月,日警再度展開第二波逼繳武器行動,喀西帕南社忍無可忍,聯合霧鹿霧鹿社燒攻喀西 帕南駐在所,將十名警察全部砍頭,搶走槍枝彈藥。此舉鼓舞了拉荷阿雷。他們兩兄弟率領大分社莫庫拉家族五十六名獵人,攻擊大分駐在所。他們派人潛入駐在所,裡外夾攻,將全部日警殺死。傳說單單阿雷一人,便在此戰中親手血刃七名日警,可見布農族對他英勇之崇拜。此次戰役正是拉荷阿雷兄弟展開為期十八年的游擊戰之始。拉馬達仙仙也率領了新武路社附近之布農族一百名支援作戰。 自大分事件之後,拉荷兄弟屢次神出鬼沒地帶頭攻擊,成為日警圍剿目標﹔拉荷兄弟便率領族人輾轉避居於新武路溪上游之馬典古魯社,在遷馬斯博爾社。二年之後,拉荷兄弟為了建立日警所無法輕易到達的永久基地,深入荖濃溪上游險要之地玉穗社,建立起王國。而且各地被日警通緝之布農族人紛紛投入其旗下,玉穗社便逐漸成為布農族寄託之地。拉荷兄弟退居玉穗之後,仍未放鬆抗日行動,頻頻出沒於八通關線上,特別是八通關越嶺路開道工程隊,間接或直接死於拉荷兄弟指揮之出擊者,高達一百零四人。 整個拉荷兄弟的抗日行動自大正四年(1915年)至昭和八年(1933年),歷時共十八年之久,不時地給予日警以痛擊,為日人心目中的「本島最後未歸順蕃」。 由這當中,我們即可發現日方對事件的紀錄,是有所掩藏的,其往往未對事件的始末予以交代,要不就避重就輕,輕描淡寫的帶過其不當的行為或手段。事實上,台灣的原住民多是溫和善良的,他們會對日方做出反抗或抵制等極端的行為,也多是官逼民反吧!試想優秀的布農族獵人,世代靠森林中的廣大獵場維生,日警卻強制沒收了其賴以維生的獵槍,這不等於是要他們的命嗎!? -- 引用文獻: 中原大學建築系,2001 《拉庫拉庫溪流域日治時期遺址園地保存之可行性研究與初步規劃》報告書, 內政部營建署玉山國家公園管理處,共130頁。 中原大學建築系,1999 《玉山國家公園拉庫拉庫溪流域布農族舊部落調查研究》報告書,內政部營建 署玉山國家公園管理處,共133頁。 森丑之助原著,楊南郡譯著,2000 《生蕃行腳:森丑之助的台灣探險》,遠流圖書公司,台北市,共662頁。 藤井志津枝,1997 《理蕃-日本治理台灣的計策》,文英堂出版社,台北市,共304頁。 王家祥,1995 《關於拉馬達仙仙與拉荷阿雷》,玉山社出版事業股份有限公司,台北市,共 342頁。 黃炫星,1997 《台灣的古道》,台灣省政府新聞處,共260頁。 中華民國國家公園學會,1996 《玉山國家公園拉庫拉庫溪水生生物項調查(一)》,內政部營建署玉山國家 公園管理處,共73頁。 鄭安晞,2000 《台灣最後祕境:清代關門古道》,晨星出版有限公司,台中市,共494頁。 楊南郡、王素娥,1988 《玉山國家公園八通關古道東段調查研究報告》,內政部營建署玉山國家公園 管理處。 |

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |