字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2013/10/13 23:09:36瀏覽2076|回應0|推薦0 | |

|

應住生心此句出自《金剛經》中佛告須菩提:「是故須菩提,諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心,不應住色生心,不應住聲香味觸法生心,應無所住而生其心。」當初六祖慧能便是因此句的引導而茅塞頓開,親見自家本來清靜之面目。

「應無所住而生其心」解釋:句中的「住」是停住之意,引申為執著。此句意義是說~「不要執著在某件事物或心念之上,要生出能照見自家本來清靜面目的清淨心來。」

聖嚴法師所著「正信的佛教」是我年少時期

的佛教啟蒙書

雖然我對於佛典還是一知半解

但在各種宗教中

佛教仍比較符合我這個無神論者的脾味

去年聖嚴法師創辦的法鼓山佛教園區開山落成未能躬逢其盛

這次跟著登山隊造訪

雖是匆匆走過

但已能感受到法鼓山濃濃的禪風

和自在的法味

尤其是看到道場上的義工

熱誠的態度

更讓人感覺到佛法的美善..........

這次的北海岸行程

萬里核能展示館→法鼓山→石門洞→石門風力電站

→十八王公→金山獅頭山公園→金山老街

第一站萬里核能展示館

去過了三次

拿了三次參觀紀念品

還是對核能的安全質疑

第二站法鼓山

是今天的主要行程

這是台二線上的

法鼓山山徽石

走台二線從萬里往金山方向行駛,過了40K處不久,就會看到法鼓山的山徽石,順勢左轉,就往清淨的山裡頭一路行去。就能到達法鼓山世界佛教教育園區。

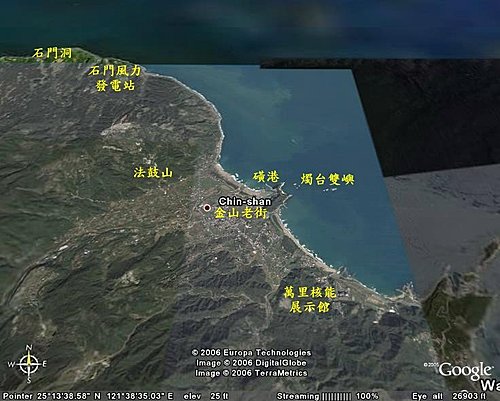

法鼓山徽形如佛陀轉法輪時之手勢,藉此山徽寄寓以佛法的精神,傳達對世間的關懷。  法鼓山世界佛教教育園區空照圖

法鼓山

原本就是一座觀音道場

歷經16年的建設

終在2005/10/21

法鼓山世界佛教教育園區

正式落成開山

法鼓山坐落於台北縣金山鄉三界村,位於淡金公路和陽金山公路之交會處,依傍兩山之中,右邊聖嚴法師稱為雙面觀音山,左邊為伏虎低頭山,雙溪繞山環抱,山腳下為金山平原。遙望海灣接壤,俯覽側似大鼓,因而以《法華經》擊大法鼓之寓:『惟願天人尊,轉無上法輪,擊於大法鼓,…當演深遠音』,命名「法鼓山」。

法鼓山世界佛教教育園區

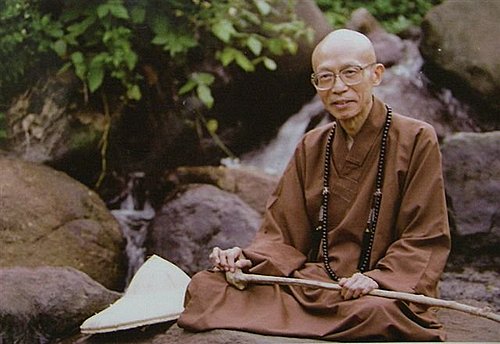

創辦人 - 聖嚴法師

一九五五年,東初老人於北投興建中華佛教文化館,推動佛教文化弘法、開辦冬令救濟。並帶領弟子於關渡平原整地開墾,以「禪修為主,務農為生」為宗旨建立了「農禪寺」。 一九五九年,退下戎裝的聖嚴法師來到中華文化館,在東初老人的座下二度出家。一九七七年,東初老人無疾坐化,囑聖嚴法師繼承法業,接任中華佛教文化館、農禪寺住持,致力佛法弘化與禪修推廣工作。

由於信眾日增,為了要尋找一個具有長久性、安定性和未來性的道場建築用地,前後費時八年,卻苦無結果。直到一九八九年三月二十五日,在例行的念佛共修會中,聖嚴法師親自帶領僧俗四眾弟子,共同持誦二十一遍《大悲咒》祈求觀世音菩薩加持。巧合的是,幾乎在同一時間,位於金山鄉三界村半嶺的觀音殿中,全度法師也在觀世音菩薩法像前持《大悲咒》,祈求菩薩指引,能夠早日找到適當的大德法師接掌寺院主持。 結果竟以如此不可思議的因緣,覓得一塊得以深耕的福田寶地。同年七月,聖嚴法師正式宣佈將金山的新道場命名為「法鼓山 」,並為道場未來的建設勾勒出清晰的藍圖─發揮教育、文化、弘法的功能,為一般信眾提供一個修行佛法、淨化身心的良好環境,運用佛法來安定人心、安定社會。

法鼓山的三門

「三門」又稱作山門

山門即指寺院正面的樓門。古來因為寺院多築於山林之間,因此稱「山門」,後世寺院雖已漸漸移往平地,也汎稱山門,因此成為寺院的別稱。「山門」是由凡入聖、由迷到悟、由暗到明,是世俗進入佛門的象徵,為免入寶山空手回,因此學佛者應將習氣留在山門外。

山門又作「三門」,代表信心門、智慧門、慈悲門。信門者,從佛而入也;慧門者,從法而入也;慈門者,從僧而入也,所謂三寶門中可入道,即此之謂也。

此外,「三門」象徵信、解、行三者,或意含智慧、慈悲、方便三解脫門之義。並不一定有三扇門。三解脫門是菩薩進趣菩提所修的三種法門:

智慧門:知進守退為智,知空無我為慧;依智故不求自樂,依慧故遠離貪著。 慈悲門:與樂為慈,拔苦為悲;依慈故施與一切眾生安樂,依悲故拔除一切眾生苦厄。 方便門:正直為方,外己為便;依正直故,生憐憫一切眾生心,依外已故,遠離供養恭敬自身心。

法鼓山世界佛教教育園區

路口的法鼓一號橋

旁邊是山神廟

臨溪朝山步道沿曹源溪而行

臨溪朝山步道的百合花復育區

據了解,法鼓山處處講求環保,例如,開山時的每棵樹都有編號,建設完成,再將樹移種原處,或集中一區種植。

溪聲盡是廣長舌,山色無非清淨身

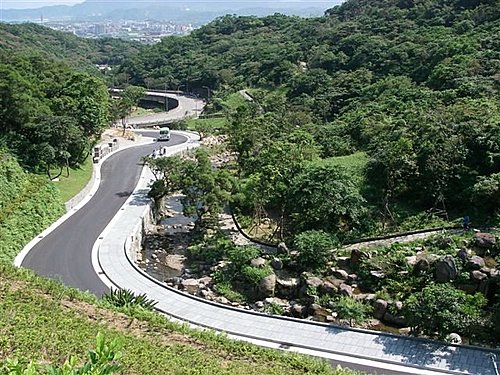

法鼓山世界佛教教育園區除了由淡金公路入山的聯外道路,園區主道路有法印路及曹源路,支道路有雙環路、直心路、資糧路等;公園有男寮、女寮、禪堂、教職員宿舍、開山觀音、祈願觀音、來迎觀音、法華鐘、三門大石等九座。另有朝山步道七條,包括臨龍溪東西兩側的溪濱步道、生命公園銜接古藥師佛的環山步道、法華公園步道、祈願觀音公園步道、開山觀音公園步道、木棧步道。還有各建築群之間的聯廊三條,全山主要溪流已整治的有三條,那便是法印溪及曹源溪,到三門匯集合流進入龍溪。

登山隊雖是不速之客

但仍受到法鼓山義工親切的接待

法鼓山入山須預約,有專人導覽。用餐時間,齋堂用餐免費;第二大樓的二樓另有輕食區,提供咖啡、茶及點心,沒有訂價、一切隨喜;另有文物紀念館、觀音道場(禪修中心)、知客服務(10:00~17:00)。三樓主供祈願觀音,入殿禁語。

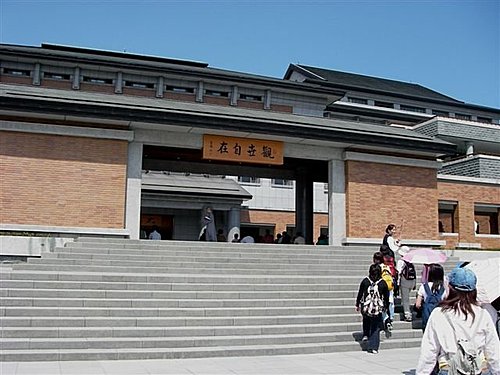

祈願觀音殿外有聖嚴法師所題

觀世自在

觀世音,是梵文Avalokitesvara的意譯,又稱「光世音」、「觀世自在」、「觀自在」。是西方極樂淨土教主阿彌陀佛的左脅侍,西方三聖之一。觀音菩薩以大慈大悲為德性,受苦受難者只要念誦其名號,「菩薩即時觀其聲,前往拯救解脫」 觀音是唐代避太宗之諱而通行的略稱。觀音又名觀自在,意指佛、菩薩破除了塵世的種種煩惱,進入到永恆、恬靜、自在和清淨的境界,名為「得大自在」。又指觀音能夠完全自在地觀察俗世,無有障礙,尋聲救苦,隨心所欲。 觀世音的最早源自於古印度的雙馬童神。古代印度的吠陀經典中,講述了四位大神的英雄事跡,他們是戰神因陀羅、火神阿耆尼、酒神蘇摩以及雙馬童神。雙馬童,梵文為Asvin。二人是孿生兄弟,不可分離,乘坐由馬、牛或天鵝、鷹駕駛的金色三輪車,在天空中巡視。他們的形象有時是一對並肩相連的小馬。雙馬童能使瞎子復明、殘者健全、不孕生子、公牛產乳、沈船獲救、降妖伏魔。佛教吸收了婆羅門教的古老傳說,並將雙馬童改成為觀世音。另有一種說法,認為觀音是古印度無淨念王的大太子,還有說觀音是蓮花所化生的。 觀世音在印度本為相貌英俊、身材偉岸的威猛丈夫。初傳到中國時,他的塑像還有兩撇小鬍子,後來漸漸漢他後,觀世音也成為美婦人形像。 此外,一般所行之問訊法,以兩手相屈,曲腰至膝,操手下去,合掌上來,兩手拱齊眉。我國佛教徒多於拜佛將結束時,以問訊作結。

祈願觀音殿外看

第一大樓的大殿(演講廳)

祈願觀音殿外

法鼓山義工教導山友

佛教"問訊"禮儀

問訊與禮佛是佛弟子必學且例行的佛門行儀。例如今人皈依三寶之後,皈依證明師的第一個責任,便是教授頂禮與問訊的方式。一般佛弟子學會了頂禮與問訊後,此一佛教徒的身分,好像也就成立了。(1) 又如佛教徒無論進入寺院或個人在佛菩薩聖像前用功,首先就是向佛菩薩五體投地致敬。在頂禮聖像之前,往往先有一個問訊的動作,頂禮結束時,又以問訊作為結束。

問訊(梵語 pratisammodana)。敬禮法之一。即向師長、尊上合掌曲躬而請問其起起居安否。大智度論卷十,載有二種問訊法,若言是否少惱少患,稱為問訊身;若言安樂否,稱為問訊心。至後世之問訊,僅為合掌低頭。

禪宗所用之作法有九種:(一)三巡問訊,於方丈小座湯(眾僧坐於方丈室慢吮湯)之際,行揖坐、揖香、揖湯(揖即行禮)之三回問訊。(二)四處問訊,對僧堂之四板頭(四板之頭首)燒香問訊。(三)七處問訊,就僧堂內七處之爐燒香問訊。(四)座下問訊,在法堂之須彌座前問訊請法。(五)借香問訊,當維那於出班上香之際借住持香時,先向住持問訊,待燒香之後,再向住持行問訊禮,其時則稱謝香問訊。(六)趺坐問訊,秉拂人(持拂子代住持上法座向大眾開示說法者)請住持趺坐,令侍者問訊。(七)請座問訊,於方丈行茶禮時,先由侍者行至住持前問訊。(八)普同問訊,又作普問訊、普通問訊,即普向大眾問訊,或大眾一時問訊。(九)略問訊,又作小問訊,僅為合掌低頭。 此外,一般所行之問訊法,以兩手相屈,曲腰至膝,操手下去,合掌上來,兩手拱齊眉。我國佛教徒多於拜佛將結束時,以問訊作結。

問渠那得清如許,為有源頭活水來

祈願觀音殿前是

一方清淨的水池

菩薩清涼月,常遊畢竟空

眾生心水淨,菩提影現中

俯瞰

祈願觀音殿前的清池

祈願觀音殿內禁止攝影

只好從殿後看拍祈願觀音

祈願觀音殿後的波光水簾

祈願觀音是聖嚴法師命名創建,祈願觀音殿,後壁映著潺潺飛瀑所形成的波光水簾,象徵剎那似恆,幻化無常的裟婆世界。而祈願觀音現身在清涼境中,法相微傾慈容微笑,善目垂憐觀聽世音,右手隨有情類演說大法,左持淨瓶普施甘露,敷座如意清淨安祥.納音為聞達理為觀,祈願眾生得大智慧,祈願眾生得大平安。是法鼓山觀音道場最具代表性之一的一座觀音。而殿內到殿外,分別題辭曰:入流亡所、大悲心起、觀世自在,意境高超,寧靜致遠。

祈願觀音殿門額

大悲心起

由當代書法家董陽孜女士書寫

當代書法大家董陽孜女士,為人性格率直爽朗。她的書法寓姿媚於拙樸,寓悍霸於沈雄,章法縱橫瀟灑,變化萬千,多豪邁率真之氣。創作態度慎重的她,向來只寫自己願意寫、有深刻體悟的字。欣逢法鼓山落成開山的因緣殊勝,又是好友李靜美誠意相邀為落成開山大典的活動主題親筆手書,感到意義非凡,即慨然允諾配合大家的期待,寫一個具氣勢與感動力的主題字「大悲心起」。她也為此特別靜心冥思數日,滌淨俗塵。

在一個炎夏的午後,接到電話,說時間緊迫須配合文宣發稿。雖然感到遺憾給的時間不夠,但為了配合大家的需要,仍進入畫室中端坐凝神專注,片刻之後起身,起手大揮,落下了第一個字,接著順著筆的力度完成了「大」「悲」「心」「起」。那「心」字悠然自得地飄浮於塵囂之上,直接點出了意含。震撼性的祭舞筆法運作,懾人的筆墨字跡釋出沛然之氣,那股古老又懾人的氣魄正在董陽孜的筆下重新湧現。 以「心」字起筆,是她醞釀多時,也是先讓她有感覺的字。在體驗靜謐之中,單純喜悅的狀態自然湧現。「要愛人」--這份愛不指定給誰,也不拒絕任何人。「悲」字心中的這一“點”怎麼放,讓她斟酌許久。最後,這一“點”壓得很低很低,表達出做人要更謙卑、要誠之於衷。 2006年十月二十一日法鼓山落成開山大典當天,在灑淨開光啟用儀式中,大殿上長達10米的佛幔,「大」「悲」「心」「起」幾個大字,將在萬人持咒的梵唱聲中伸展開來,開啟世人的悲心悲願,將無限的、寬廣的愛,擴散至世界的各個角落,共同為世界人類的和諧奉獻一分心力。  法鼓山建築規劃方面

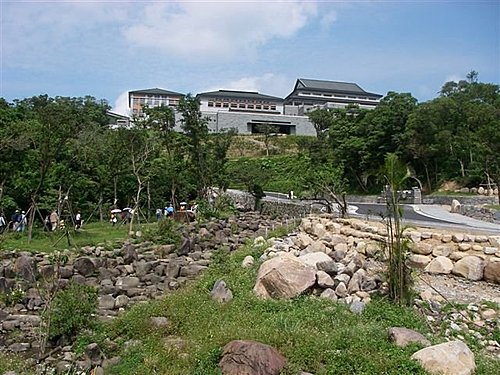

完全採配合地形而設

依山形的走勢來建

回首第二大樓

法鼓山的佛教建築群,是由名建築師陳柏森所設計,重要的建築物,有第一大樓內含第一演講廳兼大殿、多功能展示館、副殿、開山紀念館及第二大樓內含接待大樓、第二演講廳兼齋堂、祈願觀音殿、國際會議廳、遊覽車平台等等。

法鼓山大殿地基之下

設置有台灣的第一座地宮

地宮所典藏的佛教物品共有五類,包括:舍利、雕塑、法器供品、佛經圖像、衣物用品等,總計三百多件法物埋藏在地基正下方深六公尺,面積7.5平方公尺內。除地宮結構堅固外,更設計了五層文物防護寶函,每層都是嚴密封口,用最尖端現代化科技完成。這份記錄併同當代的佛法至寶,一起被封存至公元3000年才能開啟的法鼓山地宮中,其意義及用心為台灣留下歷史文化記憶,讓後世看到今日的台灣文化。

法鼓山大殿前平台看

金山平原

今金山鄉境,係由大屯山北麓紅土階地緩坡及磺溪等溪流沖積而成的金山平原所共同構成。在地形上屬於東北角之沈降海岸地形,地勢大致由西南向東北遞降,依地表地形特徵可將其區分為山地丘陵地形、海岸地形、及沖積平原地形。東南、西南與西北一帶均屬於山地丘陵地形,乃大屯山群外緣的火山地形,以磺嘴山地勢最高,約自海拔300公尺向平原及海岸遞降。

大殿門額有聖嚴法師題寫的

本來面目

俯瞰金山平原

大殿供奉

阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、藥師佛

三寶佛

所謂三寶佛,是民間的俗稱,原指東方藥師佛、中央釋迦佛、西方阿彌陀佛等三方佛。清代佛寺或民俗宮廟內,佛祖殿供奉三寶佛,十分普遍。阿彌陀佛像和釋迦佛、藥師佛,造型相似,多呈坐姿。

第一大樓的六樓為大殿

五樓為門廳及多功能展示館 四樓為副殿 三樓為開山紀念館

禪堂

禪堂,座落在「 法鼓山世界佛教教育園區」的 後方,又稱選佛場。是法鼓山的禪修重心,長方形建築外觀明亮而沉穩。約可容納三百人同時禪修。內部有禪堂、小參室、寮房、齋堂,食宿兼具,整體機能完善。外圍更留設一片自然山林,可進行戶外禪修、經行等活動。

法鼓山圖書資訊館

大殿

開山觀音

位於法鼓山園區最高處

十六年前的金山鄉此地,原來就是一個供奉觀音像為主尊的觀音道場,由全度法師將覆有綠琉璃瓦、漆大紅色柱、供五米高觀音主尊、二米多高韋陀伽藍護法尊者的大殿,以及佔地數甲的山坡樹林,悉數捐給了聖嚴法師,經十六年來的慘淡經營,篳路藍縷,以啟山林,終於完成此殿宇巍峨、校舍堂皇、樓館恢弘的佛門聖地。

唯一供在戶外的開山觀音,原始的造像是由一位名為金阿統的匠師以FRP的材質塑成,上加彩繪,淡淡的紅綠色相間。雙腿跏趺坐的觀音,頭戴化佛冠,頂披頭巾,垂及雙肩,前胸飾瓔珞,衣袖、下裳褶紋厚重複繁。左手持淨瓶,右手楊柳枝,以象徵甘露滋潤大地眾生,風格沿襲明清時代普陀山式的觀音,也反映了三十年前的觀音審美觀。今日開光的開山觀音是以原模複製,以銅鑄造,堅固不易腐朽。

第二大樓齋堂門前

法鼓山建築雖是以鋼筋水泥為主要建材,但是評估了金山地區的氣候土質等自然條件,而儘量採用磚石,不用木料。其次法鼓山原地是一處林木蓊鬱的自然山嶺,在從事開發後,必然會改變原有生態,於是儘量將原的植物予以保存不砍伐。建物的體積高度不過分擴張,以免傷及地表,使金山面海的自然美景,仍然保存。現代建築講究實用性,因此在外觀上,屋頂雖仍是斜坡式,但沒有任何的頂上裝飾物,也不用瓦片,沒有椽木、斗拱,沒有複雜的藻飾,只是以簡單幾何圖形構成的空間布局,有俐落、爽朗的現代建築之美感。

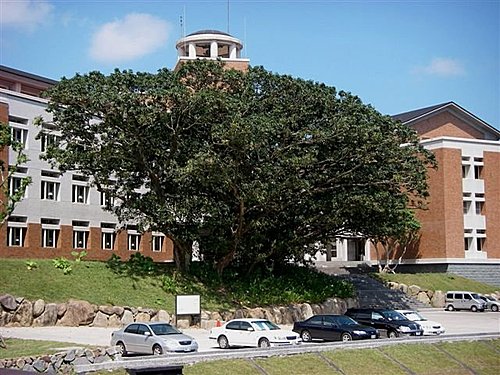

位於圖書資訊館前的七棵雀榕

已有百年歷史

聖嚴法師提倡自然環保、生活環保、禮儀環保、心靈環保等「四環保」,他的理念完全貫徹在法鼓山的建設上,為了自然保育,台北縣政府當年列管保育的七棵雀榕,位於圖書信息館前方,致圖書館硬是向後倒退十公尺興建,以表示尊重自然,現在這七棵雀榕被稱為「七如來」。

四環保,首先是「心靈環保」,讓我們的心安定。第二「禮儀環保」,人跟人之間要和諧相處。第三「生活環保」,我們生活的日用品都是用自然資源,因此要愛惜自然資源,少用、重複使用自然資源。第四「自然環保」,少破壞自然資源。一般人破壞自然資源,大都是丟垃圾、製造垃圾,而工商業、大企業,或是政府錯誤的政策,則可能造成整體大自然環境的破壞。如果每個環節都能夠照顧到,就能把自然環保做好了。

開山紀念館

開山紀念館由外而內分別規劃成「榮董功德堂」、「流芳堂」、「祖堂」、「我們的師父」四個展區。「榮董功德堂」透過影像記錄著每個參與法鼓山建設的護法信眾的大願力。功德堂後方的整面水晶磚牆,藉著燈光透出琉璃晶瑩光彩,功德主的姓名銘刻在水晶磚上被永遠保存。

紀念館的大廳為「流芳堂」,展示了釋尊、禪宗歷代祖庭、太虛大師及聖嚴法師親教師 - 東初老人、靈源大和尚等歷代高僧大德的圖像與照片,呈現聖嚴法師法脈傳承,有慎終追遠的目的。「流芳堂」的正後方為「祖堂」,除了供奉歷代祖師牌位,還設置東初老人的水晶舍粒塔,留給後人追思與憑弔。  開山紀念館

門口有書法家詹吳法寫的

聖嚴法師題句 - 「開山的意義」

開山的意義,是開啟人人心中的寶山,讓人們學習如何去成就智慧、成就慈悲心

,共同為我們的社會、我們的世界提供和諧、平安、快樂、健康。這個工作是永遠做不完的,只要有人出生,就有心中的山要開,因此,這個山是無盡藏是一個開不完的寶山

法鼓山建築線條簡單

具現代感

整個法鼓山的設計風格,是界定在一個很樸拙無華的、試圖走出一個法鼓山的佛教建築,特別不同於其他的佛教道場這樣的一個定位上。為了法鼓山的建設,聖嚴法師曾分別帶領建築師、佛教藝術家及相關僧俗四眾,前往大陸五臺山、峨嵋山、敦煌石窟、麥積山石窟、雲南雞足山、西藏布達拉宮,及日本的東京、京都、奈良等地參訪考察。聖嚴法師表示:「希望法鼓山建築具有時代性及歷史性,是不凡的作品,讓心意、智慧、理念、風格永存,不是再用過數十年後就需要重建,而是在五百年甚至幾千年後還會有使用的價值,即使有人想拆掉也會於心不忍。」

因此聖嚴法師對法鼓山建築的期許是創造歷史,使理念、品質及實用兼顧,讓法鼓山的心願、智慧、風格永存;全區塑造為教育、修行、文化的環境而非觀光香火的廟宇;景觀力求舒適及寧靜。 建築群具整體性,主副地位及層次分明,唯各棟建築物具獨立性,造形簡單而不單調,色彩統一樸實,空間注意潮、通風及採光效果;空間量體應適切反應需求及將來性,並充分考量自然環境之限制,與自然環境融為一體。 園區建築師張國洋則說,法鼓山是從地上長出來的建築,依循聖嚴法師提倡的禪修概念,以樸實、淡雅、自然和率性的設計為主,沒有華麗雕樑,僅以簡單幾何圖形勾勒空間。

當齋堂雲板響起

就是要用藥石的時間了

飲食,是生物維繫色身的要件之一。一般人每日塵勞奔忙,最低限度的目標便是求得衣食溫飽,如果能吃飽穿暖後,最好還能吃得好,穿出地位;對出家僧人而言,要能專心辦道,首先也是必須安頓色身,但佛陀教導比丘將食物視為“藥”,只是以食物治療饑病,滋養色身,長養慧命,不可恣意貪食。

曹源路

法鼓山是個佛教禪宗道場

所以路名以禪宗典故稱之

曹源乃指曹溪,為六祖慧能居所,亦指大興佛法之發源地。所謂「曹源一滴水」,即表示六祖慧能所流出之「正法滴水」、亦有「祖師西來」之意。

法鼓山義工章小姐

不辭辛勞

一路導覽並從祈願朝山步道

送我們這群不速之客下山

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |