字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2013/10/13 22:33:21瀏覽951|回應0|推薦0 | |

法鼓山世界佛教教育園區 、朱銘美術館

若淵 乘願再來

乘願 若淵書

「乘願再來」是佛教裡很動人的一個觀念

是指佛菩薩

發願生生世世來到凡間

為眾生拔苦與樂而努力的偉大宏願

我輩凡夫欲望不少

偉大的宏願卻沒有

有的只是一些

對美麗事物的眷戀與執著

這次「乘願」再來法鼓山與朱銘美術館

旅遊

只是我對這兩個地方

美好的人文藝術仰慕與讚嘆罷了.............

09:50 搭國光客運抵「法鼓山國際佛教教育園區」 09:54 藥王園區藥師古佛 10:14 聖嚴法師"静" 字碑 10:18 選佛場 10:25 法鼓山開山觀音公園 10:36 圖書館前七如來(七棵雀榕) 10:59 法鼓山大殿前廣場 11:07 祈願觀音殿 11:44 法鼓山輕食區喝咖啡 13:24 走舊時保甲路抵朱銘美術館入口買票(全票250元)入場 17:00 搭朱銘美術館接駁車下山 17:08 金山市區  法鼓山 教育園區、朱銘美術館

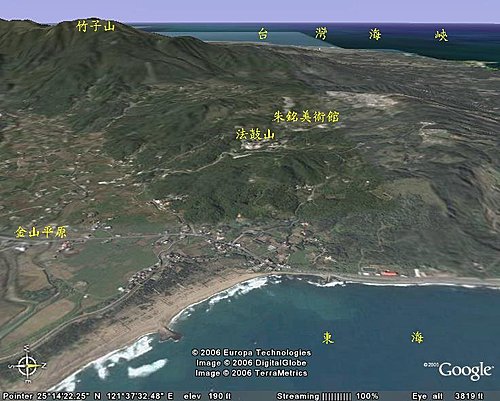

空照圖

法鼓山位於台北縣金山鄉三界村,座落在北部濱海公路與陽金公路交會的一處山坡上,三面環山,雙溪交抱,正面千峰來朝,遙迎翡翠海灣,風光明媚,鳥語花香。坐北向南,左有高崗聳立,如古鐘懸空;俯瞰本山地形,則似巨鼓縱臥。在這裡,聖嚴法師集合了十方善信功德,建設一個整合教育、修行、文化的「法鼓山國際佛教教育園區」。

而座落法鼓山旁邊的西勢湖朱銘美術館,蘊藏朱銘先生畢生的創作和對藝術的執著,從草建之初就堅持獨資不願受外力干預,朱先生毅然擔起所有工程細節,慢慢開採出一片天地。朱銘最初買地整地,只是為了解決大型作品存放的問題,結果發現矗立綠地中的雕塑別具韻味,就這樣引發他打造一座美術館的決心,於是在一九九九年九月十九日,寫進台灣美術史的朱銘美術館誕生了!朱銘美術館的寬闊戶外展場和沒有距離的展示方式,是全台絕無僅有的。在藝術品和綠地間穿梭,感受人文和大自然運轉交鋒的悸動,對許多觀眾來說是難得的經驗;也只有這樣的空間,才能忠實呈現朱銘作品裡蘊含的蕩然氣魄。自開幕以來,朱銘美術館不僅提供靜態的展示更企劃一系列的藝術表演,從戲劇、說唱到音樂,目的在鼓勵參觀者和不同藝術形式間的互動,更呼應了朱銘先生「活的美術館」的理念。

從台北坐國光號可直達法鼓山

法鼓山生命步道

從法鼓二橋橋畔,沿著「之」字型的生命步道步行,蜿蜒而上即可到達自然灑葬公園。此園將做為灑葬之用,是法鼓山推廣禮儀環保的具體措施,整個生命園區將規劃為一個自然公園。

法鼓山生命步道

法鼓山藥王園與古佛

供奉於藥王園區的藥師古佛,位於曹源溪南岸山坡上,是園區三尊戶外佛像的其中之一。藥王園以栽種法鼓山原生藥草得名,沿著溪濱步道蜿蜒而上即可到達,藥王園供奉古佛,就如同藥師佛在園區中守護眾生。

藥師古佛高兩公尺,不論在造型還是比例上,都相當平易近人。高高的肉髻,配以細細的長眉,寬扁方圓的面相上有著垂至雙肩的大耳,加上浮起的微笑,讓人領受佛法無限的溫暖慈悲,也因此,藥師古佛成為園區最醒目的地標之一,常吸引信眾駐足徘徊,虔敬禮拜。 古佛端身跏跌坐於竹篁之前,雙手持禪定印。造型是仿北魏時期雲岡石窟的大佛,具有南北朝時期雄厚、質樸堅毅的造像風格,舒適緩放的雙臂,平坦寬闊的胸間,架構起浩然開闊的壯大氣宇。 藥師古佛是由信眾所捐贈的,不論其安置的位置、背景的搭配,都是經過長時間的選擇、思考。例如古佛座落的地點,正與大殿的釋迦牟尼佛、阿彌陀佛和藥師佛遙遙相望,彷彿一場海會雲集,是法鼓山信仰的聚焦點。其次,藥師古佛的石身材質,與周邊的藥王園區,背後的竹林,自然融為一體,特別是黃白色的佛身,映現著晨昏的日光變化,令人不禁油然生起無盡殊勝之感。  生命步道上觀

法鼓山園區主體建築

此時正是法鼓山

芒花盛開的季節

法鼓山教育園區、朱銘美術館空照圖

法鼓山曹源溪

"静" 聖嚴法師書

釋氏證嚴

釋氏本意是指釋迦氏族,後為出家人、佛教徒或佛門之泛稱。原謂出家僧尼須捨其本姓,改以「釋」為姓,故以「釋氏」為出家人之泛稱。此係東晉‧道安法師所首倡。 佛法初來中土時,境內之外國沙門多以國家、種族之名為其名號之首字;例如安世高法師,是安息國人,名清,字世高,以安世高之名著稱於世。其姓蓋從其出身地,故稱安,因而有安侯、安世高之稱。而中國漢僧則用俗姓,或依師之姓為姓。至東晉道安法師主張凡出家為僧,是繼承釋迦牟尼佛種姓,故應皆以釋為姓,即姓「釋」。當時未獲一般承認,爾後《增一阿含經》譯出,該經卷廿一云(大正 2‧658c)︰「四大河入海已,無復本名字,但名為海。此亦如是,有四姓,云何為四﹖剎利、婆羅門、長者、居士種,於如來所剃除鬚髮,著三法衣,出家學道,無復本姓,但言沙門釋迦子。」 道安法師之說與此經之說,意義與大略相符。從此,出家人「以釋為姓」遂成常規。如梁、唐、宋、明各朝高僧傳,以及日本之《元亨釋書》、《本朝高僧傳》等書所收錄之諸僧皆冠有釋姓。其後釋氏乃成為僧尼的通稱,又逐漸引申為佛教徒或佛門之泛稱。 日本至明治五年(西元 1872 年)時,下令僧尼皆須復俗姓,其制遂廢。七年,更被編入一般民戶,「釋氏」之制乃告廢除。

法鼓山選佛場

「十方同聚會,個個學無為,此是選佛場,心空及第歸。」禪堂乃正統禪宗道場首重之處,為學人參究心地之洪爐,一朝頓悟自心,當下直了成佛,故古來禪堂又稱「選佛場」。

法鼓山開山觀音公園

位在法鼓山園區最高點的開山觀音公園,安奉的是法鼓山最早的一尊觀音菩薩像─開山觀音。坐像慈眼俯視全山,宛如默默庇祐著法鼓山園區、金山地區、以及全人類。而開山觀音公園的規劃,更說明法鼓山為觀音道場,也讓人來到此處,更能感念法鼓山一路開山的辛苦。

瓶中甘露常遍灑 手內楊枝不計秋

七如來下方

種了一片野薑花

七如來為七棵雀榕,位於圖書館前,是法鼓山上的原住民。早在一兩百年以前,七如來就已落地生根,現被列為台北縣政府國寶級老樹。為了保育這七棵雀榕,圖資館從原本的建址上向後退了數尺。圖資館的退讓,,形成了一個人文與自然景致相映成趣之地,是法鼓山園區中最具地標性的景觀之一。

野薑花

法鼓山大殿前廣場

遠處是鐘山

法華公園

位於鐘山山麓下

立有一座法華鐘

法鼓山訂於12月23日舉行法華公園的

法華鐘落成典禮

法華公園位於法鼓山鐘山山麓下,居士寮後方,公園內將置放一座高達4.5公尺、直徑2.64公尺重達二十五噸、內外鑄有七萬一百五十二字法華經與大悲咒的法華鐘,將是闡揚觀音精神及大乘菩薩道精神的具體象徵。

法鼓山祈願觀音殿

法鼓山朝山棧道

祈願觀音

觀音菩薩妙難酬 清淨莊嚴累劫修

三十二應遍塵剎 百千萬劫化閻浮

瓶中甘露常遍灑 手內楊枝不計秋

千處祈求千處應 苦海常作度人舟

「祈願觀音」這個名詞,不見於任何經典或是紀錄,是聖嚴法師所命名。為什麼稱為「祈願觀音」?聖嚴法師認為:觀音菩薩是大慈大悲救苦救難的大菩薩,不分你我、有求必應,只要發願,願觀音菩薩救濟,觀音菩薩一定會如願救濟眾生;取名「祈願觀音」,便是希望藉由參訪信眾的祈禱、發願,讓這個社會多一份平安和希望,這個世界的苦難也就會少一些。

祈願觀音像是由果懋法師、果昌法師、施建昌菩薩,顧問陳清香教授、游春樹菩薩等「佛像專案小組」成員,根據聖嚴師父的想法,擬過多次畫稿,配合雕塑師謝毓文共同完成。 佛教藝術家陳清香教授曾為文表示,祈願觀音像在造型上,是來自山西太原天龍山的唐代菩薩像。三層高聳的寶髻,眼眉細長的秀麗五官,簡單的瓔珞掛飾,肘懸飄帶,腰繫圍裙,有「曹衣出水」之姿。  祈願觀音殿前

祈願池

法鼓山輕食區

提供咖啡、茶及點心沒有訂價

一切隨喜

很有哲理的水杯

法華鐘

法鼓山的地形,正如多數人形容的「左青龍,右白虎,法鼓山正坐於一把太師椅上。」這是1989年春天,聖嚴法師第一次見到這處位於金山半山腰的道場給的讚歎!再一細看,聖嚴法師發現左伏青龍的山岡,其實像一面鼓,而右騎白虎的山峰,則似一座鐘,於是有了後來的「鼓山」和「鐘山」之稱。 「法鼓山的『法鼓』二字,最初我是從《法華經》裡看到的,同時,法鼓山是ㄧ個觀世音菩薩道場,不僅僅是我自己從小念觀音菩薩,拜觀音菩薩,在我們尚未找到法鼓山這塊地之前,這裡原本就是供奉觀世音菩薩。……發現法鼓山 塊地,也與觀世音菩薩有關。」聖嚴法師說道「法鼓人的使命,是要敲法鼓、擊法鼓的!我們的『鼓山』,是意寓擊法鼓!。至於『鐘山』要怎麼敲呢?那便是敲響法華鐘!」

「為什麼稱為『法華鐘』呢?因為我們在鐘體內外,鑄刻了一部《法華經》以及一卷〈大悲咒〉,每當敲響一聲法華鐘,就等於是誦了一部的《法華經》。在西藏有一種轉經輪的信仰,輪子每轉一次,就代表念了一部經。日本人也有翻經的信仰,以手迅速翻過經典一遍,就等於讀了一部經。我們則是藉由撞鐘,每撞一次鐘,象徵著誦念一部《法華經》。這便是我的夢想。」

關於「法華鐘」的故事底蘊,或可稱為「法華鐘」的記憶密碼,除了高4.5公尺,直徑2公尺64,重25噸外,還有一個殊勝的數字70152,那是由《妙法蓮華經》一部,全經文69636字;加上〈大悲咒〉一卷424字。「妙法蓮華經」經題,由國內書法名家「杜忠誥」題字;有《妙法蓮華經》原始字體書寫作者名「元僧元浩」;以及,繪作多寶塔雙佛並坐圖的畫家「鄧承恩」也在鐘上留名。最後銘刻的是,「二○○五年法鼓山落成,聖嚴師父率四眾佛子恭鑄。」經典、經題、原始的書寫者、當代的書法家,與恭敬鑄鐘的三寶弟子,集所有鑄造條件而成的數字:「70152」。

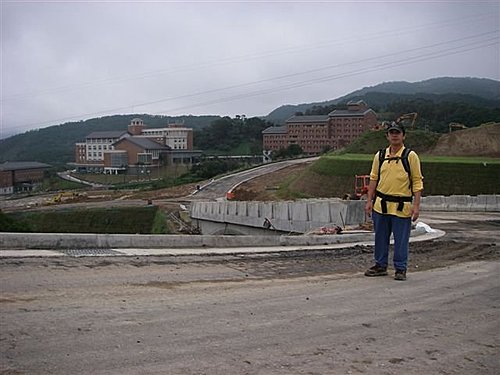

法鼓山第二期工程

法鼓大學正在整地

法鼓山的整體建設工程,分為第一期中華佛學研究所遷建工程,第二期法鼓人文社會學院(大學)建設,及遠程計劃中的法鼓禪寺與世界佛教博物館等。所有工程規劃,除參考使用需求、山坡地特性及法令規定外,對於優良傳統的傳承與現代化的開展創新亦相當重視,並考量基地環境的融合利用,儘量保持原有山林溪壑地貌,力求呈現質樸自然的風格,以期達寓教於境之效。

參觀法鼓山後欲訪朱銘美術館

走上高處才發現走錯方向

朱銘美術館在另外一頭

左邊是法鼓山園區

右下方是法鼓大學建地

右上方才是朱銘美術館

法鼓山佛教教育園區

被聖嚴法師稱作法鼓山後花園的

朱銘美術館

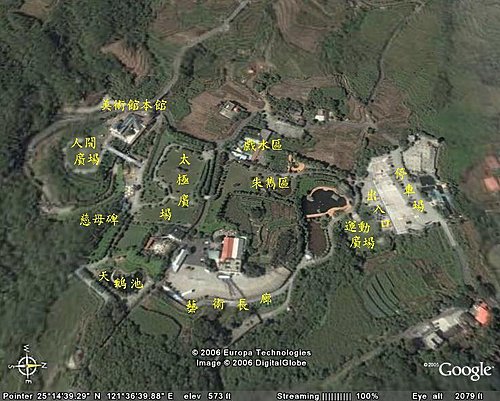

朱銘美術館空照圖

朱銘美術館

朱銘美術館佔地十一甲,藏朱銘先生各時期創作,五百件平面畫作,五佰件立體雕塑,陳列於青草為地、藍天為頂的戶外展場,使每件作品能各得其所、各有所歸。

從法鼓山造訪這座「朱銘美術館 」

有一條舊時的保甲路做為連繫

人煙罕至

道旁開遍了芒花

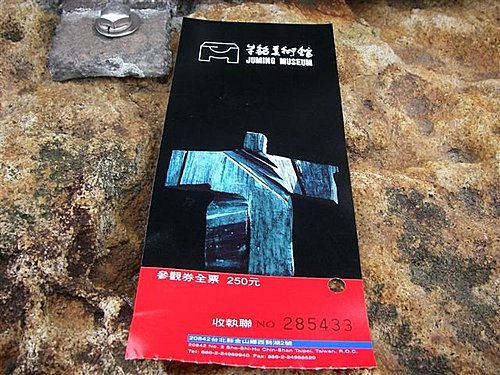

朱銘美術館入口

朱銘美術館參觀門票

全票250元

一九九九年九月十九日

朱銘美術館揭館

朱銘美術館於1999年9月19日開館,一開始朱銘僅是為了擺放大型作品而買地及整地的,結果發現矗立在綠地中的雕塑品別具韻味,之後才正式成立並開放參觀,是台灣最大的戶外型展覽場,在館內主要分為四個部份-朱銘(太極、人間系列)、朱雋(拉鍊系列)、李金川及楊英風(美術館本館二樓)和其他的藝術作品。

待續

附錄《乘願》 林清玄

有一位善於講道的法師,經常告訴第弟子應該深信極樂世界的存在。甚至說,只要深信阿彌陀佛,不論是善人惡人,在臨命終的一念,必定可以往生極樂世界。

「這裡不是地獄嗎?」 第二天,法師恢復講經,他說:「那些具有純淨心靈的人,永遠追求美好境界的人,為眾生奉獻生命的人,不論他們信不信佛,他們所去的地方都是極樂世界,即使他們入地獄,地獄也會化成極樂世界!」 在SARS最嚴重的時候,一位精於面相的朋友,來找我聊天。他非常大惑不解的問我:「那些因為SARS而死亡的醫護人員,他們的面相都非常好,為什麼不能享盡天年,他們的面相不論怎麼看,都不會是短命的相呀!」 我說:「這個問題不只面相如此,如果你用子平術、紫薇斗數、麻衣相法、易經卜卦…所有的相術來算,都算不出他們只有這麼短的天年!」 朋友納悶的說:「那是不是所有的命理都不準確了?」 我說:「也不能這麼說,只能說命理有它的界限,界限之內可能是準確,界限之外就無能為力,就連鬼神也無能為力,就像台灣有多少能人術士,卻沒有一個人算得出九二一大地震和娜莉大水災,全世界有多少命理星相、超感超能的人,卻從來沒有一個人可以算出樂透獎的號碼…。」 數既然是天機,就非人力所能理解。 「只有一種觀點,來看那些為了救SARS病患而死亡的醫生護士,才說得通。」我說。 「怎麼說?」 「他們都是菩薩或天使來化現的!菩薩的精神超出三界之外,在短暫的輪迴裡,他們為了解救眾生而有種種的示現,他們佈施了頭目骨髓,乃至性命,生生世世,在所不惜!從人間短暫的眼光,他們是痛苦而可憐的,但從恒久的空性來看,他們的犧牲正是解脫、自由、清涼!在空性之中,哪有面相不面相呢?你看寺廟裡的五百羅漢,哪一個是面相學所能格範的?」 「所有人間的醫生和護士都是乘願再來的菩薩,否則在世界那麼多種行業裡,他們卻偏偏做了救人的行業?醫生護士,或許有好有壞,但從願的觀點看來,他們的願都是菩薩的願,所以,看醫生如觀佛、見護士如遇菩薩,若有此心,就會有此景,看見了他們在面相之內的真精神。」朋友聽了,深有同感,欣然而去。 夜裡,我在焚香祭拜的時候,腦海裡浮現那幾位為了拯救眾生而往生的醫生護士,他們的面貌莊嚴、宛然如生,我合掌祈請: 「慈悲的菩薩呀!請乘著願的法船再來相會吧!」

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |