字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2007/09/25 22:29:34瀏覽522|回應0|推薦1 | |

大衛‧洛奇(David Lodge)倫敦採訪實錄 能在倫敦見到大衛‧洛奇純屬小概率事件。我到現在都不太明白為什麼當初在確定倫敦採訪名單時第一個就想到了大衛‧洛奇──儘管有人告訴過我,洛奇一年中的大部分時間都是在伯明罕度過的。要感謝「老倫敦」愷蒂提供了洛奇的郵件地址,也要感謝倫敦的某某機構恰巧在今年深秋安排了一場洛奇先生必須出席的派對。總而言之,當我敲響這位以《小世界》聞名的大作家在倫敦租的寓所大門時,心裡確實在念叨:「這世界,果然是小的。」 坐在洛奇的客廳裡,我想起以前在某篇關於他的訪談中看到,洛奇很忌諱別人在文章裡洩露他的位址,也不希望描述他的居室環境。我只能說,這不太像是個一年到頭住不了幾次的臨時住所,它在細節上的一絲不苟,應該多少可以反映主人的真性情。我一邊接過他遞來的紅茶,一邊細細打量他:個子不高,算得上慈眉善目那一類,但不容易抓住特點;聽力障礙並不像傳說中那樣嚴重,至少,我沒有發現助聽器的痕跡。看得出來,這位71歲的老作家有的是應付媒體的經驗,非但主動問我們需不需要錄音、錄音設備放哪裡比較合適,而且乾脆俐落地許諾:假如在規定時間裡沒有問完所有的問題,敬請在電子郵件中追訪。見我和同伴拿出兩個mp3,他笑得臉上的皺紋全都舒展開。於是,我錄下的第一句話就是:「嘿,這些玩意看上去可真夠高科技的。」 「每個作家都有局限,我現在就感受到了這種局限」 黃:洛奇先生,聽說您當年把小說處女作投到出版社時,有位編輯認為您很有才氣,但是建議您不要匆忙出版,是否確有其事?時至今日,你是否仍然記得他們提出這項建議的具體理由? 洛:對,沒錯。當時我18歲,還在念大學,那位編輯確實說過,他認為我很有前途,但是那本書沒有到達他們期望的水準,他們希望我能再寫一部小說。而我也確實寫了,書名叫《電影觀眾》(Picture Goers),那是我發表的第一部作品,不過我後來選擇的是另一家出版社。至於處女作被拒絕的理由嘛,好像有個比較關鍵的人物說了什麼話,說實在的我是記不得了,畢竟那是五十多年前的事啦。 黃:那麼,18歲那年,是什麼原因讓你開始寫小說的? 洛:我當時在大學裡學習的是英語文學。從小我就對那些數學呀科技呀外語呀都不是那麼在行,所以選擇這個專業可謂順理成章。而一旦開始學習文學,想當作家的雄心就在我心裡越來越強烈。不過,在英國,很多念文學的學生會寫一點短篇小說或者詩歌什麼的,但是寫長篇小說的人很少。而我居然也走通了這條路,挺幸運的。 黃:寫了這麼些年,你認為自己有沒有達到那個最初的目標,那個夢想?或者說,你有沒有什麼遺憾? 洛:好多作家都有那麼點不容易滿足的傾向,我的意思是,大多數人的野心總是比他們到頭來真正成就的東西要多。至於我本人,這麼說吧,可以從兩個角度看待我的寫作生涯:一方面,我覺得自己非常幸運。我既得到了文學聲譽,也收穫了可觀印量,在全世界範圍擁有廣泛讀者,好幾部作品都被翻譯成不同的文字。能同時做到這些並不容易。比起英國大多數小說家來,我當得起這「幸運」二字。不過,另一方面,每個作家都有局限,經歷方面的,能力方面的,我現在就感受到了這種局限。但也正是這局限在推動人進步吧。總體上講,回首這些年的寫作,我還是頗感欣慰的。儘管早期的那些作品,從某種程度上說是不怎麼讓我滿意的。 黃:那麼,你覺得在自己的整個文學生涯裡,哪部作品稱得上是「里程碑」,或者「分水嶺」?哪一部是你最喜歡的? 洛:用一個俗套的比喻,作品就是作家的孩子,你沒法說自己最喜歡哪一個。我只能同時舉幾個例子。比如說,我對於《換位》有比較特殊的感情,因為那對我是一個突破,是我第一次既在商業上也在批評界獲得成功。而在《小世界》的寫作過程中,我全身心地投入了這場「遊戲」,達到了我所預想的效果,我想我現在是肯定寫不出這麼好玩的作品啦。而《美好工作》讓我很為自己驕傲,因為它涉及的是一個對我全新的領域,而我在此之前是對那個領域一無所知的。為了寫這個故事,我做了不少調查,而且書中的一半篇幅我都是從女性的視角寫的,這一點應該算是這本書比較突出的地方……呵呵,我對於每一本書都挺寵愛,只是角度不同。 「你本人在學術上獲得的成就越大,你在小說裡描寫時就會顯得越荒謬」 黃:我完全可以理解這種「家長情結」,那麼,過一會兒我們可以具體討論一下這些小說中的細節。現在我想先插一個好多學者都關心的問題:在文學界,您的身分決不僅僅是小說家,您在文學理論和文學批評方面,無論是作品數量,還是影響力,都不亞於您的小說。但是我們都有個疑惑,這兩個方面其實常常是互相衝突的,因而有那麼幾個作家──比如拜雅特,最後就完全放棄文學研究而專事寫作。那麼,您是怎麼做到讓兩者之間的衝突盡可能調和的呢?它們互相之間有沒有積極的、建設性的影響? 洛:我在這兩方面同時努力,首先是一種需要。光靠非虛構寫作謀生是不夠的,經濟上似乎也不容許。我們這一代有相當數量的作家也採取跟我一樣的方式。我在寫作的同時還任教,這也就為撰寫文學理論作品提供了充要條件。但是,這又不僅僅是一個與錢有關的問題,我一直很喜歡教書,喜歡從事研究,所以一直嘗試著讓這兩種文體平行發展。確實有人因為無法忍受它們之間的衝突而選擇了其中一項,但是我倒覺得它們也都能幫得上對方的忙。比如說,正因為我本人也寫小說,很清楚寫小說是怎麼回事,所以我從事批評時就客觀得多;而作為一個批評家,我對於小說在技巧層面的知識比較熟悉,我也知道別人可能會怎麼分析它,這樣我自己寫小說時就更善於自我反省。不過,話說回來,衝突肯定存在。就我個人而言,這種衝突主要表現在社會心理方面。也就是教授和小說家這兩種社會角色之間的矛盾。你本人在學術上獲得的成就越大,你在小說裡入木三分地描寫自己本行業時就會顯得越荒謬。在此過程中,我確實感覺到自己經受著某種人格的分裂。前一分鐘我還是學校裡受人尊敬的教授,嚴肅地分析文學理論,後一分鐘我就要在小說裡對學術圈冷嘲熱諷,這樣真的很難。學生們都知道我的小說,但我決不會在課堂上分析這些小說,所以我在自己的學校裡從來沒有教過寫作課。幸運的是,當我承受這些困擾的能力達到極限時,我終於可以從學校裡退休了。這真的讓我鬆了口氣。如果一定要比較的話,我想我還是更喜歡具有創造性的寫作。教學經常需要重複,而寫作,永遠是新的。 「當下英國社會,越來越接近於美國式的生活富足、消費至上」 黃:在中國,喜歡您作品的讀者主要集中在知識分子圈裡,也就是所謂「高眉」階層。您覺得英國的情形有什麼兩樣嗎? 洛:不太一樣。我確實是為那些受過教育的人寫作的,那些整天玩填字遊戲的人大概不會對《小世界》感興趣。但在英國,我的這些讀者似乎不能概括為「知識分子」。當然,也許他們大部分上過大學。你知道,在英國,所謂「文學小說」和「娛樂小說」的界限是相當森嚴的,所以那些拿起文學小說的讀者,肯定不會懷著單純尋求娛樂刺激的閱讀期待,所以他們一般是受過教育的,但我想,那個門檻應該會比你說的中國讀者低一點。我猜,中國讀者因為相對不那麼熟悉英國的社會現狀,所以喜歡我作品的讀者需要具備足夠多的這方面的背景知識,需要足夠的理解力去跨越文化障礙……說實話,我自己就挺難想像他們是如何做到的。 黃:在中國,也有不少大學生喜歡您的作品。 洛:對,我確實聽說我在國外的讀者裡有很多大學生。我想可能他們是受了老師的影響。教師比較能夠認同《小世界》這樣的小說,而且他們也熟讀我的文學理論作品,所以他們就喜歡在課堂上分析我的小說。在法國、德國、義大利,都有這樣的現象。 黃:說到您這些年在知識圈的影響,也許有一件事情您會很有興趣知道:您在上世紀70年代寫下的一些文章,其中有不少句子被收進了中國最權威的雙語詞典──《英漢大詞典》,作為我們學習英語的規範例句。 洛:真的嗎?哈哈,我自己也可以提供一個滑稽的小故事。英國有一部著名的詞典叫《柯林斯Cobuild詞典》,他們有個很大的詞庫,其中也用到了我的小說。有一回,我自己在寫文章時想用一個短語ring off(即掐斷電話),突然又覺得滿腹狐疑,吃不準這個短語用得到底對不對。於是我拿起《柯林斯Cobuild詞典》,赫然發現這個短語後面所跟的例句居然引自我本人寫的小說《換位》。當時我大吃一驚,心裡想,糟了,也許我把整個世界都給誤導了。 黃:既然說到《換位》,我們就不能不說到美國。我們都知道,《換位》之所以誕生,是因為您兩度作為交換學者旅居美國,我甚至在某些文章中看到,別人論述您的作品具有濃重的「美國情結」。您能不能簡略比較一下英美兩國當代文學以及日常生活之間的差別?這些差別真的像《換位》裡那樣戲劇化嗎? 洛:從現在的眼光看,《換位》已經成了一部歷史小說,它只能反映六、七十年代的狀況,如今這兩個國家都已經發生了有很多變化。先說文學。就六、七十年代而言,當時的英國小說似乎遠遠不如美國小說那麼有趣,那麼生機盎然、雄心勃勃,那段日子正是索爾‧貝婁、菲利浦‧羅斯、約翰‧巴斯們不斷湧現的時候。當時,包括我在內的很多英國小說家都得承認,我們受到的啟發更多地來自於美國而非本土。但是,到了80年代以後,在某種程度上,英國文學趕上來了,風格更多元,特別是此時出現了大量後殖民小說家,使得英國文學呈現出多種文化融合的繁榮景象,比如我們都熟悉的薩爾曼‧魯西迪、石黑一雄,等等。再說日常生活,我可以談一談在《換位》裡形成鮮明對比的教育體制。我想這種對比如今已經不復存在,英國的學校已經大量採用了原來通行於美國的模組式課程體制,從而使得學術界的職業競爭與美國一樣激烈。而當下的英國社會的各個層面,也越來越接近於美國式的生活富足、消費至上。 黃:您是否介意談論一下您的家庭和日常生活?這些部分對您的文學生涯是否產生過比較顯著的影響? 洛:我不介意。作家不可避免地會將生活中的痕跡帶入作品,但我相當敏感,盡可能避免作品對家庭成員和朋友造成傷害。對於那些簡單地將小說人物與真實人物對號入座的說法,我一般都是堅決否認的。大概只有一個例外,《換位》裡的莫里斯‧扎普的原型是我的朋友史坦利‧費舍,這一點全世界都知道,他自己好像也挺為此而驕傲。哈哈。說到我的家庭,我只能簡略提幾句。我的婚姻美滿,從一而終,雖然我寫過不少婚外情、性冒險,但我本人的生活是比較單調的。我的妻子當了很多年的教師,她是個意志堅強的女人,不是那種概念化的充當作家秘書和內勤的妻子。她有她自己事業和生活,在藝術方面有專長。我有三個孩子:長女是個生物學家,我們過了很久才弄清楚,她在科學上的天分要高於對文字的興趣,這一點很讓我們意外;長子是個律師,他同樣是在經歷過很多事情之後才決定了自己的職業歸宿。我們總共有三個孫兒孫女。他們的住所都離我很近,因而我們的聯繫很緊密。我的小兒子先天患有唐氏綜合症,雖然他的殘疾不是很嚴重,有基本的生活自理能力,但仍然需要長期的照看……我想你明白我的意思,這件事對我們當然是一樁不幸。他現在過得不錯,在社區的一家工廠裡上班,他很喜歡007和利物浦足球隊。情況不算太糟,不過,回顧這一生的經歷,大概這可以算是我碰到過的最棘手的問題,尤其對我的妻子影響很大。她不得不將自己的教學從全職改為兼職……生活就是這樣,對嗎?

大衛‧洛奇,1935年出生於倫敦,早年就讀於倫敦大學,是伯明罕大學博士、英國皇家文學院院士,以文學貢獻獲得不列顛帝國勳章和法國文藝騎士勳章。從1960年起,洛奇執教於伯明罕大學英語系,1987年退職從事創作,兼伯明罕大學現代英國文學榮譽教授。

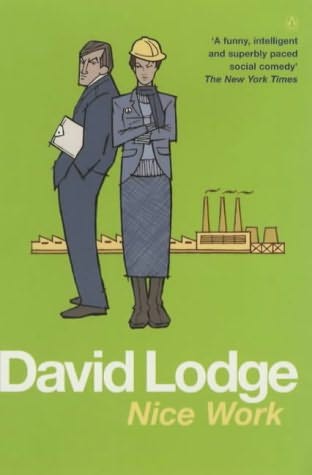

他的小說寫作緊扣社會脈動,從自身經驗出發,筆調風趣幽默,又有辛辣的諷刺意味。作品先後獲得惠特比書獎(Whitbread,惠特布雷德)等十餘個重要文學獎的肯定,也曾入圍英國布克獎多次,另擔任布克獎小說類的評審。 大衛‧洛奇認為,藝術的本質就是要娛人,要給人喜悅。他的文學評論以新批評主義為起點,更能從符號學、結構主義的觀點清楚闡明現代主義與後現代評論運動的觀點。《小說的五十堂課》(The Art of Fiction, 1992,《小說的藝術》)就是他的文學批評代表作。

|

|

| ( 休閒生活|雜記 ) |