字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2018/06/02 17:54:15瀏覽942|回應0|推薦1 | |

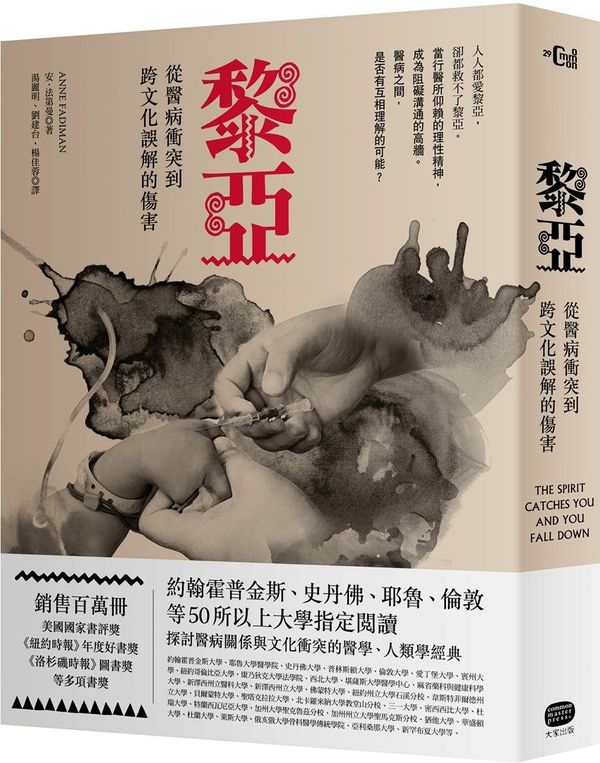

The Spirit Catches You and You Fall Down 約翰霍普金斯、史丹佛、耶魯、倫敦等

50 所以上大學指定閱讀 探討醫病關係與文化衝突的經典之作 人人都愛黎亞,卻人人都救不了黎亞 當行醫所仰賴的科學精神,成為阻礙溝通的高牆 醫病之間,是否有互相理解的可能?

1982 年 10 月 24 日夜裡,罹患癲癇的苗族難民女兒李黎亞

被母親抱來加州美熹德郡的醫療中心求診。不通苗語的急診醫生 將她誤診為「初期支氣管肺炎」開立抗生素後便請黎亞父母離去。 接續這場烏龍的是一連串的醫病衝突與文化誤解。 黎亞儘管擁有天下最慈愛的父母與醫術高明最認真盡責的主治醫生,

但愈竭力付出,彼此的撞擊與誤解越快將黎亞推往無可挽回的悲劇。 作者安法第曼為解這樁奇異的醫病衝突,實地走訪醫院與社福機構,

更深入苗族社群與李家建立深厚友誼。 在她細膩觀察下,各方觀點逐漸交織成立體的現實。

擁有泛靈宇宙觀的苗人無法完全信任「醫身不醫心」的西方醫學,

語言隔閡讓黎亞父母目睹女兒所受各種侵入式治療及服藥副作用時, 茫然心痛,難以遵醫囑給黎亞服藥。醫生始終不了解背後真正原因, 為家屬不配合而焦頭爛額,護士與社工努力協助李家適應西方醫學, 也一次次淪為徒勞。 如果病人理解身體的角度與西方的科學觀點截然不同,

醫生該如何調整療法與溝通策略?不同文化背景的雙方, 究竟有無可能找到共同語言?她一面爬梳黎亞的求醫史, 一面細述苗族傳統信仰,一次次抵抗強權、傲然的強悍民族性, 以及二戰時成為美國傭兵又被美國犧牲的血淚史, 少數幸運者移民美國,但失去土地形同失去謀生能力及生命尊嚴。 傳承幾千年的民族驕傲及累積幾千年的苦難,在黎亞的身軀爆發,

作者指出枉顧文化脈絡的難民安置政策造成傷害, 也試圖為西方人眼中的「非我族類」卸下歧視與偏見的標靶。 黎亞的棘手病例牽連世上最強悍的民族傳統及訓練有素的醫界精英,

擦撞結果不僅無法挽回黎亞的生命,所有人也都體無完膚代價慘重, 卻也就此樹立一堂值得謹記的人類學及醫學人文課程。 本書出版後果然獲得醫師與政府衛生部門官員乃至外交官員的推薦。

隨著跨文化醫學日漸受重視, 本書榮獲英美多所大學指定為閱讀材料,

說明作者藉本書提出的問題, 終於得到醫界與社會大眾的正視、思考。

醫病間的溝通障礙猶如薛西弗斯神話中的巨石,一次次由山頂滾落,

輾壓醫護人員的熱誠,擊垮病患、家屬對醫療體系的信任。 黎亞的家人與醫生以悲劇卸下巨石,

卻因作者的努力而成為重要的借鑒。

放眼當下的台灣,醫療糾紛與訴訟不斷,醫病關係日益緊張,

這部人文醫學經典必定也將為我們帶來啟示。 本書原文書名 The Spirit Catches You and You Fall Down,

「神靈抓住你,你就倒下」, 苗人眼中的癲癇發作是被神靈附身的結果,

癲癇患者因此得以與天界溝通,社會地位也格外崇高。 作者序

我在書桌下收藏了一大箱錄音帶。雖然內容都已經轉錄為文字, 我還是樂於不時拿出來聽聽。有些錄音平靜、容易聽懂, 內容都是美籍醫生的談話及不時插入的咖啡杯碰撞聲 或傳呼機嗶嗶聲。剩下的半數以上都非常嘈雜,都是李家的聲音,

李家是苗族難民,1980 年由寮國移民到美國。

在嬰兒哭聲、孩童嬉戲聲、碗盤碰撞聲、

關門聲、電視聲、空調有氣無力的轟轟噪音間,我聽到母親的聲音, 不時夾帶著喘息、鼻息及吸唾聲,或苗語的八個音調間上揚或下滑, 發出似蜂鳴的嗡嗡聲。父親的聲音則更宏亮、更慢,情緒也更激烈。 口譯員在切換苗語及英語,音量較低語氣恭謹。 喚醒一波波感官記憶,包括摺疊椅的冰冷感,我一踏入李家公寓,

這張椅子就擺好等我入座;還有用麻繩綁著的避邪物影子,

由天花板垂下,在微風中搖擺;以及苗族菜肴的味道。

1988 年 5 月 19 日我第一次坐上這張紅色摺疊椅。

同年春季稍早時,我來到李家居住的加州美熹德郡 Merced,

我聽說這州立醫院中,苗族病人與醫療人員之間有不尋常的誤會。

有個醫生稱誤會為碰撞,就像兩組不同人馬迎面猛撞,

伴隨刺耳煞車聲與玻璃破碎聲。

然而,衝突的過程一團混亂,很少正面相對。雙方都受傷,

卻沒有一方知道碰撞由什麼造成,也不知該如何避免下一次撞擊。

我一直認為最值得觀察的並非發生中心,而是在交界的邊緣。

我喜歡海岸線、鋒面及國界, 在這些地方總能看到耐人尋味的摩擦與矛盾。

比起站在任何一方的中心,處在交界點上更能看清楚雙方。 尤其站在兩種文化中間,更是如此。 當我初次來到美熹德時,我對美國的醫療文化只有淺薄的認識,

對苗族文化則是一無所知,我想,

若自己能站在兩方之間且設法不捲入紛爭, 或許便能讓兩者照亮對方。

九年前這一切都是紙上談兵。

聽聞李黎亞在醫院引發有史以來最嚴重的衝突,

在認識她的家庭和醫師之後,我對雙方同樣喜愛, 很難將衝突歸咎於哪一方,

於是我的思考方式在不知不覺間開始不再那麼像美國人, 稍微像苗族人。湊巧的是在幾年中,

我的丈夫、父親、女兒和我自己都經歷了大病。

一如李家,我也在醫院待上很長時間。 我常常苦思,怎樣才算是好醫生?

我的兩個孩子在這九年間相繼出生,我常常問自己: 怎樣才算是好父母?

若我和黎亞的醫師素不相識,我不會是現在的這樣。

如果不認識黎亞一家人,我不會是現在這樣的母親。

當我拿出錄音帶隨意播放時,便陷入洶湧波濤中,

至今我仍能從書中這兩種文化中學到東西。

有時我在夜闌人靜時播放錄音帶,

我會想像如果將兩種錄音接起來, 就能聽見苗族人與美籍醫生的談話,

雙方說著共同的語言,而那聽起來會是什麼樣子? ********************************************

弗雅與納高每次都知道黎亞即將發作,

因為黎亞自己也會有異樣的感覺。

癲癇、偏頭痛及絞痛患者的前兆各有不同,由稍許異樣, 突如其來的氣味、發麻、面紅、曾有過類似的感覺,

到令人致命的恐懼。十八世紀的醫生稱這種感覺為「靈魂枯竭」,

苗人或許能夠認同這種說法。

在黎亞倒下之前跑到父母親面前要他們抱。 弗雅與納高由她的驚嚇看出不同;

他們會小心抱起她,將她放在床墊上, 黎亞的身體一側抽搐,通常是右側。

有時兩眼發直;有時似乎有幻覺,對空氣雙手猛抓。 隨著黎亞成長,這種異常的腦波愈來愈擴大,

使得發作更頻繁也更劇烈。她臉朝上躺著,

發作時背部彎曲的很厲害,全身肌肉僵硬, 除了腳跟和後腦勺外都是懸空的。

一、兩分鐘抽搐後,雙手雙腿亂甩。在第一階段, 呼吸器官的肌肉抽搐,因而常常呼吸停止,嘴唇及指甲開始發藍。

有時高聲喘氣,口吐白沫、嘔吐,或禁不住排尿或排便。

有時會接連發作幾次,在間隔中身體緊繃,腳趾僵直,

哭聲深沉怪異。在幾次最嚴重的情況中, 黎亞會一直不停的發作了又發作,意識無法回復。

醫學上稱這種情況是「癲癇重積狀態」,

通常持續 20 分鐘甚至更久,

這是美熹德中心急診室醫師最害怕的情況。

醫師必須靜脈注射抗抽筋藥劑,才能救黎亞脫離險境。

要把針頭插入一個正在抽筋的嬰兒的靜脈中,

很像對著一個極小、移動的目標射擊。 若有哪一位年輕住院醫師剛好輪值,

在他焦頭爛額的找血管插針同時, 一定意識到秒針滴答滴答流逝的聲音;

因為對呼吸停止的病人而言,時間就是催命符。 我問過一位護士,這種情況是否會損害到腦部,他說:

「你若想知道抽搐五分鐘的感覺的話,

試試看將頭伸到水中五分鐘,再做幾次深呼吸。」 連續幾年,美熹德中心每一位住院醫師都為黎亞看過診,

甚至還看過許多次。他們公認,

碰到黎亞半夜三點鐘來急診,實在很恐怖。但在此受完三年訓之後, 這些專攻一般醫療的住院醫師在處理小兒癲癇大發作上所學到的, 讓他們成為全美的第一把交椅。 這些住院醫師只是先在第一線上捍衛罷了。

尼爾恩斯特和佩姬費爾都是小兒科醫師, 也是一般住院醫師的指導醫師。

每一次黎亞來急診時,他們之中一定有一個會收到傳呼, 不管時間多晚,一定會立即飛車到醫院。

如果沒有時速限制,他們可能在七分鐘內趕到。

黎亞第一次登記入院時,佩姬費爾普就是丹墨非的諮商醫師。 黎亞出院後六天,她做了些記錄,包括: 此童過去患有右部局部發作。

此次右部局部發作導致大發作,大發作引起吸入性肺炎,甚而窒息。 該日病童來掛急診時非常痛苦。該童服用 Dilantin 反應尚佳, 但仍有右部局部發作現象…… 推測此童可能患有良性嬰兒局部發作現象。

此非常見之疾,多屬良性。但因恐其擴及全面, 病童理應持續 Dilantin 治療,方能避免大發作。

我將檢驗病童體內 Dilantin 劑量,以確保療效……

孩童智力發展前景佳。數年後重新回顧這份樂觀的記錄, 佩姬解釋說:

「大部分的癲癇患者,用藥物都蠻容易控制病情。

但是黎亞的狀況比一般癲癇症嚴重多了。」

黎亞的病歷逐漸累積了厚厚五卷,任何到過美熹德中心的病童都多, 重達 13 磅 11 盎斯,比她出生時的體重還要重。 有一次,尼爾與佩姬與我一起看病歷影本。 整整七個晚上,和他們平常診斷前參考一樣,

他們動作敏捷的將幾千頁的圖表排列整齊,

很快略過無關的部分,但又不肯放過細節, 有時還特別指出一些他們自認沒有做得盡善盡美的細節。 他們看到錯誤,停下來懊惱的笑笑,自我解嘲。

這些錯誤往往都是抄寫的人,護士或其他醫師不小心造成的,

由他們兩位經手的部分都很完整也都能看懂。

『有人看到有虱子從她口中出來。』虱子 lice? 到底是虱子還是冰 ice?或老鼠 mice 或米飯 rice?

天哪!沒錯,是米飯。

有時候尼爾會停下來,眼睛盯在某一頁上看個好久,

那一頁記錄的東西我實在看不出什麼,

尼爾卻搖頭嘆氣,徐徐的說:「天啊!黎亞!」 在我們將黎亞最初幾次送急診的記錄從頭到尾看過一次後, 他開始來回用力翻看這幾頁,有些惱火。他可能忘了, 在黎亞來醫院檢查及服藥之前,她的癲癇發作已經有五個月之久了。 他甚至還癡心妄想,如果醫院一開始便給黎亞最好的照顧, 黎亞的命運是否會完全改觀。黎亞的姊姊梅在美熹德胡佛念初二時, 在語言藝術課程的自傳作業裡寫道:

「在三歲半的時候,我們一家人包括其他所有的親戚決定搬到泰國,

我父母永遠不會忘記我們到泰國的路上發生的事。它是我這一生, 也許也是我父母一生,所經歷過最恐怖的一段日子。我們必須徒步。 家人中有些人把小孩丟在後頭,殺害或是打他們。 例如,我們一個親戚企圖殺死他的小孩,但是他命大沒死,

還想辦法跟上隊伍。目前他人在美國,額頭上還帶著疤。

我父母要抱我和我兩個妹妹,楚伊和葉兒。

我媽媽只抱得動我,而我爸爸只抱得動我妹妹楚伊,

因為他們還要拿許多其他東西,如米、衣服和過夜的毛毯。

我父母付錢給一個親戚,請她抱葉兒。

我一個死在泰國的姊姊走路走到累的說她再也走不動了。 但是她一路上拖著拖著,還是走到了泰國。 到處都是槍林彈雨,士兵隨處可見。

如果聽到槍聲,我們就得找地方躲。在往泰國的路上,

我們聽到許多槍聲,我父母沒有找地方躲起來,

反而拉著我們的手或是把我們背在背上沒命的逃。 假如太重的話,我父母就會丟掉一些東西。

有些丟掉的東西對他們來說很寶貴,但是我們的性命比它們重要。」

大部分的苗族難民都是用徒步方式逃難。

有些人以一個大家庭為單位,踏上逃亡之途,

有些則是成群結隊浩浩蕩蕩,為數將近八千人。

我從未聽說苗人是隻身逃亡的。 在 Long Tieng 垮台後的最初幾個月,

當巴特寮企圖阻斷苗人大逃亡的動作還是亂無章法, 難民有時還可能趕著牲口,沿著主要山路逃難。

那些人還可以沿路宰牛殺羊,所以不會挨餓。

納高告訴我,他們一路走來輕輕鬆鬆。

以後的難民潮便循著老虎、大象行走的林中小徑,

或完全避開現成的路線,並盡可能沿著稜線走, 以避開地雷和軍方的偵查。

大部分的家庭像黎家人一樣花了一個月才抵達泰國, 有人在森林裡住了兩年以上,行蹤飄忽,神出鬼沒,

以躲避軍方的逮捕,他們藏在竹葉底下睡覺,

靠著捕獲的野獸、水果、地下莖、竹筍、樹心和昆蟲過活。 為了果腹,他們飢不擇食,

他們將汗水淋漓的衣服剁碎和上鹽巴和水,一起生吞活嚥。

他們只會在夜裡生火,煙才不會被看到。 有時用有螢光的腐木在黑暗中照路。

走得動的成人通常要輪流背負老弱傷病的人,

直到自己也走不動為止。

他們就要經歷催心折肝的棄誰保誰的抉擇,

造成負擔的親屬就被棄置在小徑旁,通常會給他們留點食物或鴉片。

難民通常會任憑路旁倒斃的人屍身自行腐爛。

因花時間埋葬他們太危險。苗人一向敬老尊老, 未入土為安、曝屍荒野的人,

他的靈魂注定要永遠做孤魂野鬼, 我們就明白這種抉擇有多麼痛苦。

入土為安的葬禮包括洗淨屍身,穿上壽衣,親人獻上三牲祭祀, 開口招魂,引領亡魂回到當初埋藏他胎盤的地方,

以招魂鼓及苗笛表示哀慟,在山坡上,

以手鑿的石棺入土為安。瓊納凡癸說,人死而不葬是很可怕的。 棄你的親人於不顧很可怕。你必須在自己和他們之間選擇, 這是最痛苦的事。黎氏一家人—納高、Chong、Zoua、

Cheng、梅、葉兒和楚伊—在 1980 年 12 月抵達美國。

他們的行李包括幾件衣服、一條藍色的毛毯、

一套弗雅在 Houaysouy 從一段木頭鑿成的杵臼。

他們從曼谷飛到檀香山,接著到奧勒岡州的波特蘭待了兩年,

才移居到美熹德。別的難民告訴我他們搭飛機的經驗—

這種旅行方式已經是苗人所熟悉的旅行觀念的極限—

充滿了焦慮與羞辱:他們暈機,不知道怎麼用廁所, 又害怕會弄髒自己,他們以為機上的食物要花錢買卻又身無分文,

試著去吃廁所的洗手乳。

黎氏一家人也是完全不知所措,卻勇敢面對這趟旅程的種種新鮮事。 語言人類學家提摩西丹尼根,在明尼蘇達大學研究所開了一門課程,

討論媒體呈現苗人及美洲原住民面貌的方式。他有一次向我說, 「我們用來描述苗人所用的比喻性的語言,與其說是在講苗人, 不如說是在講我們自己和我們對於自己的參考架構的執著。 四處巡行的信箱理論也是同理。 丹尼根的評語和康克古關於西方在面臨「另類」時感到不安的觀察, 可說遙相呼應,因為誰能比苗人更「另類」呢? 他們不僅蹲在馬桶上,還吃臭鼬,不但敲鑼打鼓,

更殺牛宰羊獻祭,在採行主流文化的風俗習慣時,

還挑剔的很,讓許多人認為他們是得了便宜還賣乖。 例如苗人很快學會打電話、開車,

因為這些技術符合他們和其他苗人溝通的需要,但卻學不會英文。 參議員艾倫辛普森 1987 年時

是參議院移民暨難民事務次級委員會裡,

坐第一把交椅的少數黨委員,

當他說苗族人是社會中最難消化的團體時,

就像多年前因為苗人拒絕說中文或用筷子吃飯, 而惱羞成怒的中國政府。

我們不否認,苗人真的令人捉摸不透—

他們比同時湧進美國的越南人、柬埔寨人更神秘。

幾乎沒有人知道「Hmong」這個字怎麼發音。幾乎沒有人知道—

除了突然發現他們不需離家遠行就可以只與異族通婚的

父系氏族結構寫博士論文的人類學研究生之外— 苗人在戰爭期間扮演的角色,甚至沒人知道這場戰爭究竟為何,

因美國政府成功的讓這場寂靜之戰沒聲音。

幾乎沒人知道,苗人擁有豐富的歷史、複雜的文化、 有效率的社會體系、令人羨慕的家庭倫理,

他們因此成了一塊理想、任由你投射排外幻想的白布。

最方便的投射模式就是以訛傳訛,積非成是,

苗人招惹來的謠傳更是數不清。這原是意料中事。

畢竟中國的苗人長期以來被說成腋下長翅膀,臀部長尾巴。

美國人對於苗人的謠傳流傳的既廣又惡意,

和在泰國難民營裡流傳的苗人對美國人的謠言比起來,

可說毫不遜色。以下是一些例子:苗人販賣白奴;

政府送苗人汽車;苗人強迫小孩故意跑過車子前面給車撞,

以得到鉅額理賠;苗人賣女兒,買老婆; 婦人以為路面的減速突起是洗衣板;他們被大型卡車壓過;

苗人吃狗肉;這一條要和種族歧視笑話一起看才算完整:

「苗族食譜名稱為何?101 種烹調你家愛犬的方式。」

吃狗肉的謠言如今也已躋身在永垂不朽的城市天方夜譚的萬神殿中,

廁身於下水道中有鱷魚出沒,以及大漢堡中有蟲兒的謠言旁邊。 想讓苗人覺得處處不受歡迎的人所做的,還不只是造謠中傷。

套句明尼亞波里斯一個青年中心主任的話說, 他的苗族鄰居在 80 年代中期,有如「過街老鼠人人喊打」。

在寮國苗人都夜不閉戶,有時甚至連門都沒有。

他們對於偷竊及社區暴力的禁忌, 使他們對苗人居住的高犯罪率貧民窟生活,

感到無所適從。有些加諸在他們身上的暴力和他們的種族無關: 只因為他們是軟柿子才加在他們身上。 但有許多事件,特別是城市暴力事件,

是因為有人認為苗人的福利待遇特別優待,妒忌他們才發生的。 在明尼亞波里斯,苗人汽車的輪胎被割破,車窗被砸。

一名高中生一下巴士,臉上被人重擊,並被警告:滾回中國去。

一名婦女大腿、臉和腰部被踢傷,

放有她全部家當四百美元的皮包被偷。 此後,她禁止小孩在戶外玩耍,

而過去在秘密部隊指揮一個 50 人連隊的先生

必須待在家裡捍衛一家子的財產。

在普洛維頓斯放學回家的小孩被人扁一頓。 在密蘇拉青少年被人丟石頭。

在密爾瓦基他們的花園遭人破壞,有一部車被人縱火。 在加州的尤力加,

一家人的草坪上被人放了兩支在熊熊烈火中燃燒的十字架。 在伊利諾州,春田市一次突發暴力事件中,

三個人強迫他們把車子開下州際 55 號公路,

並向他們要錢,一名 12 歲的男孩仍被槍殺, 他的父親告訴記者說,「打仗時你知道你的敵人是誰。

在這裡你不知道前來的人是否會傷害你。」

「黎亞的大腦是被敗血性休克毀掉,

這是由血液裡的綠膿桿菌引起的。

我不知道黎亞如何感染到這種病菌的,也許永遠也不會知道。 我所知道的,是敗血性休克引起癲癇發作,而非是反過來。

她過去有癲癇的病史也許使她癲癇的狀態更加惡化,

或是更容易發作,但過去發作只是突然的,

而且也無大礙。假如黎亞沒有發作的話,她也許就會昏迷或是休克, 結果也許也是一樣,唯一的不同只是她的病比較容易被看出來。 被送到山谷兒童醫院時已經來不及了。而她被送到美熹德中心時, 也許也來不及了。」「這和她父母過去不合作的態度有關嗎?」 「一點關係都沒有。用藥唯一可能的影響是,

我們開的 Depakene 也許傷害到她的免疫系統,

使得她容易感染到綠膿桿菌這種細菌。」

帝拔癲有時會引起白血球數量降低,降低身體抵抗細菌感染的能力。 「但我還是相信,帝拔癲是最上選的藥, 如果能時光倒流,重新來過,我照樣會再開一次。

事實上假如黎亞父母照醫師指示給她服用帝拔癲,

他們就無異是害她得敗血性休克。」 「黎亞的父母認為問題是服藥過多引起的。」 「這麼講,雖不中亦不遠矣。」哈其森博士說。 我盯著他看。 「回去美熹德,告訴那些美熹德中心的人, 害黎亞的不是她的父母,而是我們。」他說。 |

|

| ( 知識學習|檔案分享 ) |