字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2019/09/07 18:21:27瀏覽6778|回應1|推薦16 | |

|

說完如何計算宇宙與地球的比例,大概知道宇宙到底有多大了。 那麽我們身處的地球有多大呢? 地球直徑約略是1萬(104)km。 (平均半徑實為 6371 km) 體積:1.1×1012 km3 質量:6.0×1024 kg

太陽直徑:1.4×106 km—— 地球直徑的110倍 體積:1.4×1018 km3—— 地球體積的1,300,000倍 質量:2.0×1030 kg —— 地球質量的333,000倍 月球直徑:3500 km—— 地球直徑的1/4 體積:2.2×1010 km3—— 地球體積的1/50 質量:7.3×1022 kg—— 地球質量的1/80 月球質量是地球質量的1/80,但其引力卻是地球的1/6。(我在底下回應部分有所説明) 說到這1/6,有個故事: 當年與妻尚在交友階段,一日帶她到天文台去看夜景。那兒有個磅秤,她看周圍人都興趣盎然排隊去量稱,就也湊熱鬧跟著站上去;但是她又覺得自己胖,不要我看讀數,就要我閃開。我說:「沒關係,這個磅秤是只有月球重量的讀數,我看不到你在地球的重量。」她就非常相信我,很篤定地站了上去。嘿嘿嘿,當然我就很大方地在旁邊看到指針對應的讀數!(至於後續的發展,就略去不表。不過我是一再申明,我沒騙她。)

那麽地球和月球距離有多遠呢?—— 「30個地球直徑!」 換句話,就是30萬(30×104)公里。 諸位還記得嗎:前文提過光速就是每秒30萬公里,所以兩者的距離就是一個光秒。如果有朝一日我們可以將運載速度提升到光速,那麽未來只要一眨眼的功夫,便能從地球閃到月球了!—— 「朝發夕至」??那太慢了!

除開地球與月球,還有太陽系其他的弟兄呢? 首先,我們將太陽與地球的距離標示為1個天文單位(astronomical unit,AU),其長度約150百萬(150×106)公里——或者可以換算為 500個地球與月球的長度。 用較可以意會的方式表示就是:以光速前行需要500秒(8.4分鐘)!

至於太陽與各弟兄的距離 水星(Mercury)是0.4 AU。 金星(Venus)是0.7 AU。 火星(Mars)是1.5 AU。 木星(Jupiter)是5.2 AU。 土星(Saturn)是9.5 AU。 天王星(Uranus)是19.5 AU。 海王星(Neptune)是30.0 AU。

除了以上8大行星之外,在介於火星和木星軌道之間的有一個環形的小行星密集區域,稱作小行星帶(Asteroid Belt)。 小行星帶距離太陽2.3~3.3 AU,一般被認為是由太陽系形成時期的微行星演變而來。迄今為止雖然太陽系內共已有約78萬顆小行星被確認,其中並有約2/3已正式編號,但估計小行星的數目應該有數百萬。 儘管至今已發現了如此繁多的小行星,但是當中只有極少數的直徑大於100公里,而有些極微小的星體逸出,可能成爲天外隕石。

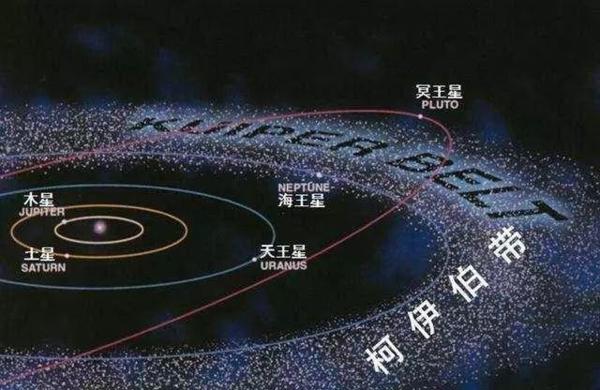

在早先我讀中學時,總以爲冥王星就是太陽系的邊際了,從未曾想過在它之外還有些什麽。近來才知太陽系的範圍並不只是到冥王星就是盡頭(可憐的冥王星在2006年又因“規格”不符已被降級為矮行星)。如今在海王星之外,天文學者還提出了已觀察到的柯伊柏帶(Kuiper Belt)與仍在理論中的奧爾特雲(Oort Cloud)。

柯伊柏帶 柯伊柏帶很像一個放大千萬倍的小行星帶,它從距太陽35 AU處環聚成型,而帶寬達15~20 AU,狀似甜甜圈。 其與小行星帶的構成(岩石與金屬)不同,它多數天體主要是由塵埃冰凍體 (或可稱為「冰」),如甲烷、氨和水組成。 目前的理論對柯伊柏帶的形成推測主要來源是太陽原行星盤上的碎片。這些碎片相互吸引碰撞而組成了微行星體。 柯伊柏帶是短周期(小於200年)彗星的發源所在,如哈雷彗星便從這兒出發,以76年的周期對太陽繞行。冥王星現在被歸于此帶一顆有斜傾角的矮行星。 据估計此環帶内有數以億計的天體。

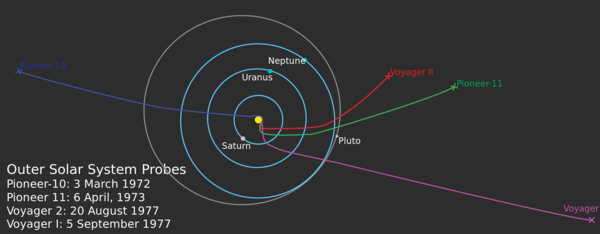

上圖顯示外太陽系的諸行星軌道圖,此幅圖像尚含有冥王星的軌道。但是也可以明顯看出其軌道與其餘8行星有所差異,就是它是有傾角且非完圓形。如今它已改列爲柯伊柏帶中的一顆矮行星。

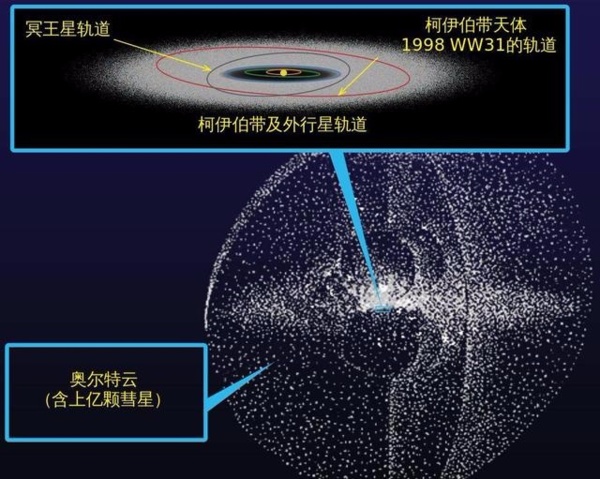

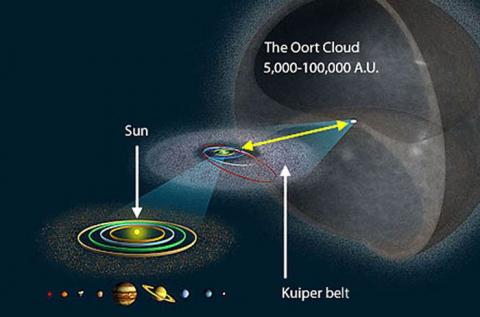

柯伊柏帶若甜甜圈狀環繞8大行星,而奧爾特雲則是巨大球體整個將内、外太陽系包攏其中,其厚度可達100,000 AU(即10萬×150百萬=15兆公里,亦 15×1012公里)

圖左下的多圈環就是太陽系的類木行星軌道,圖中則為柯伊柏帶,圖右的大圓殼切面就是奧爾特雲的剖面。

類地與類木行星 以小行星帶為分界點,太陽系八大行星可以被分為兩大類。 在小行星帶以內的行星-水星,金星,地球和火星也可以被稱為內行星。它們的質量小,體積小,密度高,具有固態的表面,主要的成分是岩石以及金屬,它們以地球作為代表例子,所以也可以被稱為類地行星(terrestrial planets)。 位於小行星帶以外的行星-木星,土星,天王星和海王星,也可以被稱為外行星。它們的質量大,體積大,密度低,主要的成分是氣體,它們以木星為代表例子,所以也可以被稱為類木行星(Jovian planets)。

奧爾特雲 奧爾特雲外太陽系的球體雲團,有爲數多達千億或乃至上兆的冰微天體,其絕大部份都由諸如水冰、甲烷、乙烷、一氧化碳和氰化氫的「冰」組成。 奧爾特雲位於星際空間之中,距離太陽1,000~100,000 AU(約2光年)的範圍,就是太陽和比鄰星距離的一半。是長週期(大於200年)彗星在進入海王星軌道以內之前的起源地。 對於奧爾特雲的形成,公認的看法是五十億年前,太陽及太陽系其他行星形成時的殘餘物質由於天體運動造成。並且由於行星及其他星系的作用,使得奧爾特雲包圍著太陽系。而在此處,鄰近恆星的重力漸超越太陽微弱的重力,所以奧爾特雲的外緣被視為太陽系的邊界。 目前尚未有人造探測器抵達奧爾特雲。

航行者1號(Voyager 1)於1977年9月5日發射,經過42年的漫長旅程,現已到達星際空間(Interstellar Space)。截至2019年8月28日止,航行者1號目前正處於離太陽146.7 AU(2.2×1010 km)的位置,並以每年3.5 AU的速率前進。它是目前航行最快,也是離地球最遠的人造太空探測器。它主要是藉由行星重力輔助來加速,但尚要約300年後才會到達奧爾特雲内緣。 而若要穿越奧爾特雲則仍需30000年!

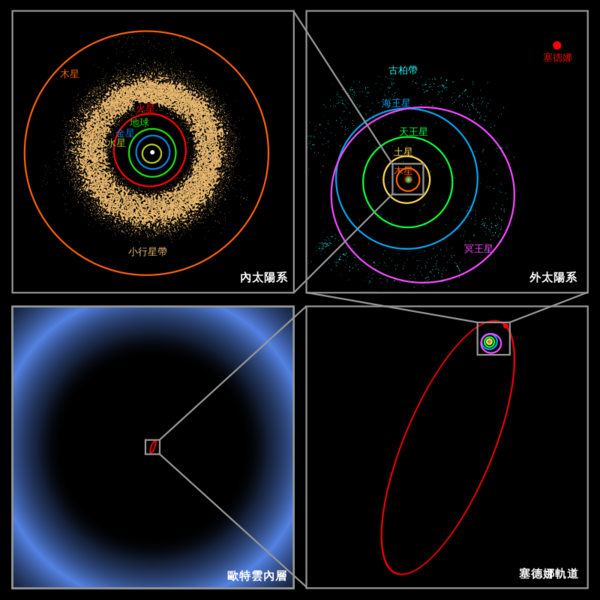

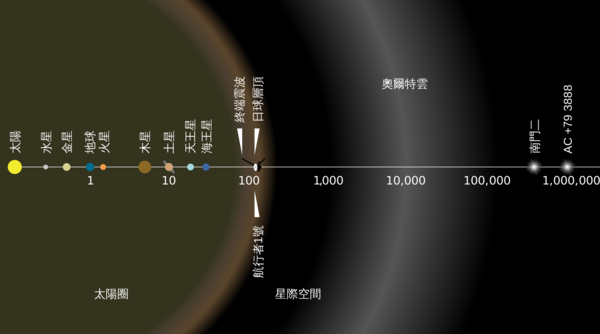

上圖為四格連續放大影像。左上方為内太陽系,依次為外太陽系(古柏帶即柯伊柏帶)、塞德娜星軌道、奧爾特(歐特)雲内層。由此大致可想象出我們眾所熟知的8大行星其實在太陽系僅是非常微小的一個點而已。

給點想象力:外太陽系冥王星的公轉周期(紫色軌道)是248年,塞德娜星的公轉周期(紅色軌道)則是11400年——可以看到内太陽系地球公轉周期(綠色軌道)的1年是多麽地微渺! 冥王星是第一顆被發現的柯伊柏帶天體。 賽德娜(Sedna)為一顆外海王星天體(trans-Neptunian object,TNO),它被發現時是太陽系中距離地球最遠的天然天體,目前距離太陽88 AU,將近為海王星與太陽之間距離的3倍。在賽德娜大部分的公轉週期中,它與太陽之間的距離比任何已知的矮行星都要遙遠。賽德娜的公轉軌道是一個離心率較大的橢圓,遠日點估計為937 AU,近日點約為76 AU,公轉週期約為 11400年。它是太陽系中最遙遠的天體之一,比大部份的長週期彗星都還要遠。 一些天文學家認為賽德娜是人類首度發現的首顆歐特雲天體。 有些假說認為賽德娜的軌道是外海王星天體存在的證據。發現賽德娜的天文學家認為它是目前為止人類發現的外海王星天體中最重要的一顆,因為瞭解它的特殊公轉軌道可能可以得知太陽系的起源及早期的演化資訊。

在2007年4月7日,探險者10號(藍線)和航行者號的位置。圖片指出了航行者2號(紅線)比探險者11號(綠線)遠,航行者1號(紫線)則是因為太過於遙遠而只能表示一個大略位置。左下方為各探測器的發射日期。 下面的影片可以清楚看到航行者(也有翻譯為「航海家」或「旅行者」)兩具太空探測器的過去40年的路徑——而現在它們已經到了星際空間。 航行者1號與2號的奇幻旅途《國家地理》雜誌 https://www.youtube.com/watch?v=PK_yuWd4r9o

下圖橫軸表示天文單位(AU),其標示是以10的冪次方分段所以每個右鄰是左鄰分段的10倍。所以在看此圖時要先在腦海裏將實際距離還原才知道各個相關位置的實際距離。星際空間介於太陽圈頂與奧爾特雲之間約1000 AU的區域。

下圖是一幀很著名的太空照片,有個蠻憂鬱的名字叫【暗淡藍點(Pale Blue Dot)】。它是航行者1號1990年2月14日在距地球60億公里之外拍攝。白圈内的小點即為地球。 看這張圖像時,請將自己當作搭乘著航行者太空船正在位于地球60億公里之外回望的心情。 我個人的感覺是:「囘不去了。即便能回去,也是隔世再現,人事皆非矣!」—— 實乃『風蕭蕭兮易水寒』的意境景象。 如今航行者1號離開地球更遠了:220億公里——是在星際空間裏啊!

~~~待續~~~

|

|

| ( 興趣嗜好|其他 ) |