字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2019/10/19 12:07:48瀏覽1948|回應3|推薦40 | |

貴人鄉里的小女生 陳祖芬 第1頁/共1頁 《人民文學》2001 年第6期

昨天晚上參加哈佛中國文化演講,一襲

綠衣裙,裹著玲瓏纖巧的身子,

一頭烏黑蓬松的卷發,披散在單薄瘦削的

肩上。非常瓜子的小臉,非常桂圓的大眼。

張鳳。

一個研討會上。來也匆匆去也匆匆,并沒做

多少交談。這次在哈佛相見,昨天她著綠,

今天相見,我眼前又一亮——她頭戴小紅帽

,身穿紅大衣,整個兒一個紅孩兒似的鮮艷

美麗。她說中國人喜歡大紅大綠,她也覺得

紅的綠的人氣好。

她的人氣果然很旺,她是身在貴人鄉。

哈佛華裔學者寶塔尖上的人物,一個個都

是一等的人品,一等的學問,張鳳講起這

一個個“貴人”,大眼睛一下一下眨巴著,

小女生追星族似的不知怎么形容他們才好。

只好用筆把他們一個一個寫下來,出了

一本一本關于哈佛的書。“我們只要回頭

去看,又有誰記得托爾斯泰那代的帝王?

或者與司馬遷同時的富賈?”

(《哈佛問學30年》《哈佛問學錄》

《哈佛心影錄》《哈佛哈佛》

《哈佛緣》《一頭栽進哈佛》

《域外著名華文女作家散文自選集-哈佛采微》)

她寫哈佛人類學系主任張光直、哈佛

東亞系主任杜維明,一個人一門學科,

寫這樣的學者,總得先讀他們的書吧?

“都讀!”她小女生般的認真,“他們個個 著作等身,比我人還高!”

我不由又看一下她纖小如小女孩般的 身材。

張鳳每寫一位學者,先把學者的書 全搬到家里。她從小愛讀書,總想讀很多

的書,更多的書。在臺灣師大讀歷史系的

時候,自己又去學中(英)文速讀,在

全臺比賽拿下第一名。這位速讀第一名

最快速地把書全部翻完,然后思考,把

書化成自己的養分。

我說我從來沒寫過學者,因為我沒有 勇氣去啃下大堆的學術書。

而她白天在哈佛燕京圖書館編目組 工作,晚上用報導文學寫這些學者。這位

密西根州立大學歷史碩士,找到了同時

進入文史哲人文學科的方法。如果再有人

稱贊她的文章,“那是我太高興的事”,她說。

她小姑娘似的絕不掩飾喜歡聽人夸獎。 其實,愛聽好話是人的共性,不過很多人

會表示不喜歡,至少并不在乎好話。快活

地說自己喜歡聽話一定是個快活的好人。

她在哈佛像一根美麗的毛衣針,編織著

一項項美麗的活動。

(北大邀請首次演講 2001年三角地海報比鄰諾獎得主) (北大邀請首次演講 2001年三角地海報比鄰諾獎得主) 每月最后一個星期五的晚上,哈佛

華裔學者有一次“劍(康)橋新語”。當年

趙元任先生在哈佛時,常常請來胡適先生

幾人在家聚談。后來,趙元任的女兒趙

如蘭也家傳似的定期請來很多人在家聚談。

趙家總是準備一鍋紅粥,有紅豆、紅棗

什么的。有時也在哈佛另一位不乏古道古風

的教授陸惠風家里相聚。陸家準備一鍋白粥

,有薏仁、白果、蓮子什么的。有人戲稱

這樣的聚談叫紅白粥會。到1983年,才有了

一個大名,叫“劍(康)橋新語”。每次幾

十人,甚至五六十人。沒有那么多椅子,

就席地而坐。每次有人主講,大家提問

討論。大都是哈佛人,也有附近學院的。

張鳳說,像杜維明這樣寶塔尖上的大心人

也經常來。杜維明笑:光喝那粥就夠了。

那種紅粥白粥,自是滋補,自是中國 文化。

張鳳還忙活另一個活動,叫藝文小集。 在每月第一個周日的晚上。昨晚我去參加

這一期的藝文小集,發現很多人講話講到

張鳳。

張鳳問我下一批大陸來哈佛的是誰, 是不是太專門學科的,太專門學科的就

不適合演講——她已經在考慮下一次

藝文小集的主講人了。

在發達國家,惜時如金。更不便也

不可以隨便麻煩別人或侵占別人時間的。

如果生病什么的,會想念國內的親朋,

國內會有很多人助你。在美國,誰能勞煩

誰呢?偏偏有一個張鳳這樣不遺余力,她

覺得這在傳遞中華文化之余,也是對心靈

的些許交代。

張鳳,對,美麗的毛衣針張鳳,這么

多年在哈佛編織美麗的故事,這也包括

她自己寫的故事。她不是教授,更不是

寶塔尖上的貴人,但是,哈佛乃至波士頓

的華裔學者群里,如果沒有張鳳,就會

有一點失落,有一點寂寞,就少了一點

美麗的夢幻。

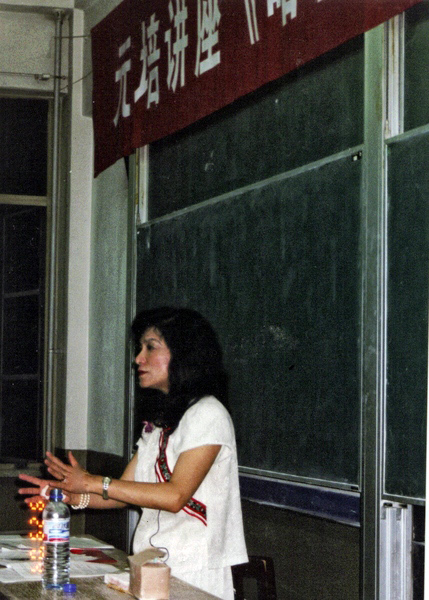

(北大2004年第二次演講(蔡)元培講座)

于是就有人以為張鳳如何偉大。張鳳 笑:“我最幸福的想法,就是在家坐著,對

著兒女織毛衣。這是我最幸福的時刻!”她

今天脫了紅大衣,是一身自己編織的毛線

衣裙,那是她的手工。

當然,要是規定她只能在家織毛衣, 她絕受不了。張鳳,那是一只張開的鳳,

她這頭挑起傳統的婦道(孝道),那頭

挑起新女性的社會職責。“我要有一份

工作,可以有點作為——不對,不是作為

,那太過分了,是——可以有一點發揮的

事情。”她怯怯地笑,縮起本來就小的身子

,一直把自己定位在小女生的位置。

(北大演講簽書會 2001年 )

她說,她前世里一定是很古典的女性。

她家有一張特別大的餐桌,可以坐下20來人

,有這么大餐桌的家庭,女主人家會燒一手

好菜 。80年代中國第一次向海外派留學生,

她這張餐桌就溫暖過很多海外學子孤寂的心。

總是要把先生孩子全打發進夢鄉了, 她才能開始自己的又一份工作——寫作。

常常是清晨四五點就在那里寫她的哈佛了。

《哈佛問學30年》、《哈佛采微-域外著名

華文女作家散文自選集 》、《哈佛 哈佛》

,于她是一本寫不盡的書。王德威在《哈佛

問學30年》序中說:“當代人物訪問,多偏

重政商兩界;所談所錄,亦囿于一時一地

的話題。《哈佛問學30年》以學者為寫作

對象,以學術思想為論介重點。誠如哈佛

校徽‘美麗充實’所謂,知識的追求、真理的

辯證,方是文化建設百年大業的基石。”

張鳳想把哈佛文理各科的華裔教授和

前來哈佛訪問的學者,搬到普羅大眾眼前,

讓華人世界的人都能接近他們。她說她的書

是擺渡船,把他們一個個擺渡到大眾跟前。

”我總有一點中國小女子的心態。他們能和

我這么好,因為我先生和他們是同事。否則

,我怎么能這么接近他們? ”

這位小女子,這樣的傳統又這樣的坦誠! 而“他們”,張鳳說,“越是充實的人, 越是低垂自己。我從他們身上學到很多東西

,他們都是最好的人,為他們賣命都沒關係。

這樣的話從這個“小女子”嘴里說出來, 真覺得中國文化的俠腸古道,有怎樣堅實的

力量。我看見眼前這個“小女子”正風塵仆仆

地從千年歷史長河中走來。她淺淺地笑:

“我覺得我很小的時候就很老了。因為,

我小時候,父親就教我老莊啊,佛學啊,

教我蒼老的文化。”

但是她不小的時候,又很小了。她有 時候還穿她十六歲時的衣服。有人和她

開玩笑:你有沒有穿十二歲的衣服?

她的身材,就是一個十六歲的小姑娘。 她的眼神也常常是十六歲。在這個美麗而

充實的貴人鄉,在這個充實而低垂自己的

貴人鄉,如同保存新英格蘭紅磚白窗的

建築,也保存了紅紅火火的熱情和潔白

純樸的心靈。

前年她應邀訪問中國-座談演講,想帶著 她70幾歲的母親。友人對她說,出游時是

不是不一定帶上你母親,我們幾個走路

可以快一些。

1998年中國作協又來電邀請她-演講研討,

她還是想帶上母親。但有了上一次的經驗,

這次多了一點聰明。她問,可不可以帶長輩?

——她不直接說母親,覺得“長輩”這個詞

含混一點,朦朧一點,也許不那么年長不

那么老呢? 對方說可以。她又問:有沒有

年齡限制? 對方說沒有。張鳳把帶媽媽同行

的行動合法化了,好不高興!

母女偕同到了北京(泉州及南閩),

一看別的作家有先生帶太太的有太太帶

先生的,只有她是帶老媽的。

這一路上,所有的人都來照顧

老媽媽。媽媽榮升太后級。張鳳么,被

評為二十五孝——大家說,看來二十四孝

得加上一孝了 ——孝女張鳳。

張鳳的先生黃紹光,是哈佛核磁共振

實驗室主任(黃博士後升兼貴重儀器中心

主任)。黃先生常常出國講學,她就不能

當作家,只能當管家。她鼓勵三個兒女,把

多方面的感覺發掘出來——鋼琴、提琴、

電子琴、黑管、舞蹈、歌唱。張鳳自己一定

有第七感覺、第八感覺。她感覺丈夫在核磁

共振實驗室工作,他身上一定帶磁,每去找

先生,她在實驗室門外老遠叫紹光,而且把

手提包放身后,怕包里的信用卡被先生帶磁

的身體消了磁。反正我知道先生沒有把她消磁

,而是哈佛像一塊巨大的磁鐵把她吸住了。

她要用她的充實的文字,把哈佛的貴人們

擺渡到大眾百姓中。

“今我以輕舟擺渡,載不動的更不知有

多少……”她很有一股以留下歷史為已任的

勁頭。她看我記筆記一臉認真地說:“將來

的歷史就靠我們了。”她好天真。

|

|

| ( 在地生活|北美 ) |