字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2007/02/27 01:56:53瀏覽2207|回應4|推薦70 | |

如果「相由心生」為真,那麼出入戰場、每一刻面對死亡戰士的臉上,又說著何種喜怒哀樂 ? 這是很多人的疑問,也是攝影家 Suzanne Opton ( http://www.suzanneopton.com/ ) 的疑問。 不同的是,人們會因既有的反戰或挺戰態度,對真正奉命執行戰爭的士兵,有不同的價值反應。參與二次大戰的美國大兵,在歐洲大陸打完戰後,不論是埋骨諾曼地戰場,或有幸生還回鄉,透過「 GI Bill 」上大學受教育,他們在各行各業發展,變成後人口中「 The Great Generation 」。 參與越戰老兵被唾棄鄙視,他們是激進反戰人士口中的「Baby Killers」。類似「彈震症」(shellshock combat symptom)的恐怖經驗,使他們與正常家庭生活、人際關係絕緣,變成一群酗酒潦倒街頭流浪漢、自生自滅社會邊緣人。

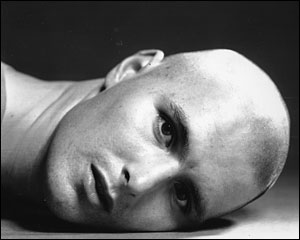

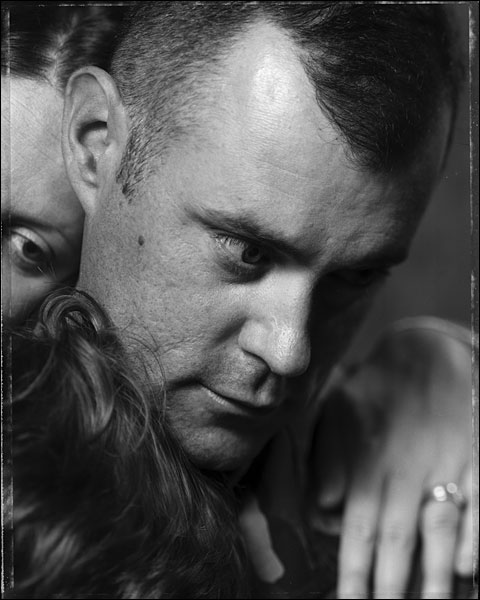

從伊拉克戰爭開打以來,儘管美國社會對戰爭或有不同看法,但支持參與戰爭美軍立場,卻是一致奉行的「政治正確」。各界對從阿富汗、伊拉克戰場回來的士兵歡迎禮遇新聞時有所聞,深入探究士兵真正心情,卻是少之又少。 自 2002 年起攝影家 Suzanne Opton 開始透過相機鏡頭記載自戰場回防士兵心情。拍攝地點是位於紐約州的 Fort Drum 基地。這個取名為「戰士」 ( Soldiers ) 的攝影專輯,共分三段,以戰士頭部取景,搭襯簡單背景構圖,留給閱讀者無限遐想空間,顛覆以往士兵形象。 第一系列拍攝的士兵,放在桌上的「頭部特寫」,有違自然的頭像佈置,給人身首異處、死亡聯想。沒有特別背景說明,我們甚至無從知道他們是剛從阿富汗、伊拉克戰場回來的士兵。然而臉部神情眼中世界,訴說心情,我試著想像那景象,無法成形只有滿心驚悚。 第二段的戰士留影,用黑白士兵「大頭貼」,捕捉戰士卸下心防瞬間的表情。第三段的戰士畫面,士兵頭部或被親人、愛人、子女部分身體所圍繞,或被同袍戰士握於手中。勇敢卻孤獨的戰士,被些許溫暖人氣、情感所圍繞,畫面多重細膩情緒,卻隱藏著滂沱澎派的愛與關懷。 我有機會接觸到少數後調回防的戰場士兵。在問到再回戰場的心情,得到最多的回答是:「我的同伴還在那,所以我得回去。」 佛印禪師心中如佛,他看蘇東坡如佛。蘇東坡心中有牛糞,他看禪師像牛糞。蘇東坡與佛印禪師打坐參禪,給了「相由心生」一註解。我們心中對戰爭、死亡、恐懼的體會,給 Fort Drum 士兵頭像,我們的注解。戰士的戰爭體驗感覺,只有他們自己知曉。 Suzanne Opton 的「戰士」攝影集,正在紐約「 Peter Hay Halpert Fine Art Gallery 」 展出,展期是 2 月 15 日到 3 月 24 日。我與作者無私交,本文也非打廣告。「只是看到一個好東西,想告訴你, That’s All. 」

|

|

| ( 時事評論|人物 ) |