字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2010/06/25 10:34:33瀏覽1893|回應1|推薦5 | |

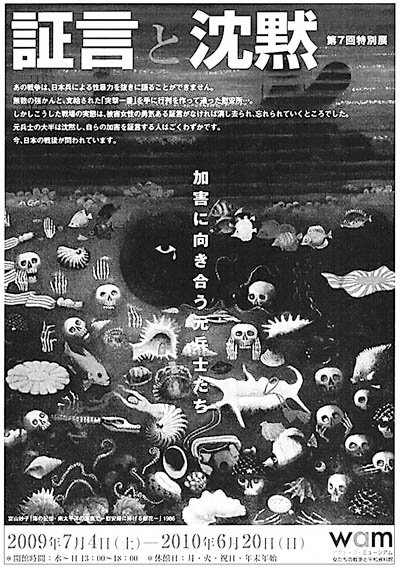

暗藍的海底上方有潛艇隆隆開過,發青的頭骨半沈在海沙中,深紫的穗子纏繞在大貝螺上。火紅的海魚遊近一具小小的白色的女人身體,一只鸚鵡螺正要將她輕輕包裹。一只黑色的眼睛,眼角掛著一滴淚水。 日本女畫家富山妙子《海之記憶‧獻給慰安婦之花》的海報,從東京漂洋過海,放在了山西省武鄉縣八路軍太行紀念館的展桌上。 2010年3月21日,頭發灰白、60多歲的石田米子女士踏進了在這里開展五個月的“二戰時期日軍對婦女犯罪圖片展”展廳。是她帶領的“查明山西省內侵華日軍性暴力實情‧與大娘共進會”(簡稱“山西省查明會”)等日本民間組織,從1996年開始,年復一年,尋訪當年受害而沈默了半個世紀的中國“大娘”們。 她們跨越國界的調查,是一個平常人眼里“不可能完成”的奇跡。 “時隔50多年聽到日本男人說話,她還渾身發抖” 在中國農村傳統社會里,“那個事”是一件所有村人都諱莫如深的事。 山西盂縣河東村楊秀蓮的養母南二仆,在她虛歲4歲時上吊自盡了。 在楊秀蓮小學三年級的時候,村里開了憶苦思甜大會。老人帶領孩子登上了當地的羊馬山,在山上對他們說:“抗日戰爭的時候,日本鬼子從盂縣縣城來山上修炮臺,還進村子里殺村民、強奸婦女,其中也有南二仆。” 當時只有虛歲13歲的楊秀蓮不懂得“強奸”的意思。她回到家和養父講白天聽到的話,父親哭著抱緊了她,只是說:“你還是小孩,等你長大了我全部告訴你。” 但直到1993年養父患肝癌前,所有人都沒有再同她說過母親身上發生過什麽事。她是在父親臨終的病床前,才得知真相的。 盂縣河東村的尹玉林大娘因受害曾長期不育,但她的丈夫直到去世都被蒙在鼓里。“如今想起當時的事,仍然會嚇得渾身顫抖,就連端起茶杯喝水都做不到。” 滿頭白發的旅日華僑、中日交流促進會代表林伯耀先生至今還記得,兩年前他訪問南京時,一位性暴力受害的大娘哭著對他說,她周圍的男性說“這個女人不幹凈”,還有上了年紀的男人說,“這種女人是中國人的恥辱”。 林伯耀曾找到一位侯大娘願意去日本作證,雖然丈夫同意,周圍的人卻都強烈反對。“她坐車來鎮上,有些暈車,在一位親戚家休息,又遭到這位親戚的強烈反對,侯大娘就放棄了作證。兩年後,她丈夫去世,侯女士對未來絕望,就自殺了。” 最初,別說是打開大娘的心扉,就是想要靠近她們身邊,對剛來中國的日本誌願者來說,都是一個幾乎不可能的任務。石田米子女士一直記得第一次見到高銀娥大娘時的情景。 “時隔50多年,一聽到日本男性的聲音,她就渾身發抖。不管我們怎麽解釋,‘這是我們的工作人員,絕對不是壞人’,大娘都一直顫抖著,好像失了神……我第一次見到這情形,胸口就像重重被打了一下。” 最後,石田米子走向前,伸出手抱緊了高銀娥。她一邊抱著老人,不停在肩頭重復說“不是壞人”,老人才慢慢鎮定了下來。 李貴民是受害者萬愛花大娘的幹親,這位小學沒畢業的農民是最先參與幫助調查的人之一。他保留的錄音材料成為後來中國大娘起訴日本政府律師團的重要證據。他搖著頭說:“剛開始調查很困難,都不願意說……” 日本民間調查團反復聽取、取證的受害女性,有山西省盂縣西煙鎮、河東村等地的12位大娘,還有許多同樣經歷了戰火的老村民。讓老人們開口講述受到性暴力侵害的殘酷往事,是如何做到的? “每次訪談時一定要有家屬同行。”石田米子在調查筆記中寫道,“最初是和她的丈夫,或者女兒、養女、孫女、侄女、姐夫、幹親,坐在一起聊天。隨著我們之間越來越熟悉,從第二次或第三次開始,在訪談時我們謝絕男性親戚在場。” 在她們的調查采訪中,高銀娥大娘“記得和她一起被抓的女人的臉,記得她坐在馬拉的大板車上被拉走,記得在她的房門外拿著紙牌排隊的日本兵,可就是說不出自己是被關在哪里”。 “她們受到過多恐怖和驚嚇,每天都是這個狀態”,石田女士縮起肩膀,模仿雙手顫抖地抱住頭的動作,“總是只知道眼前十來米距離的事情。” “如果要面對自己最不願意面對的屈辱的、悲傷的、痛苦的過去,轉而想明明白白地活在今天,她們或者他們需要什麽契機呢?即使我們對她們說,這是歷史調查、社會調查,所以要說出來,也不會得到想要的回答。”石田米子寫道。 “很多大娘都認為這是人生最大的恥辱、羞恥,在村里被人看不起,自己也擡不起頭來。我們反復告訴她們:發生這種事不是你有罪、不是你的錯。”石田米子說。 大娘們說的最多的詞是“糟蹋” 終於,在一次長談中,高大娘慢慢地對石田米子她們說了出來:“……一到晚上,又是我一個人被帶到窯洞里,別的女人都是老人和小孩,所以總是只有自己一個人被叫出去糟蹋……”負責整理的誌願者佐藤佳子反復聽著錄音,記下這一句話。 有無數句這樣的控訴,來自不會讀寫、只說山西盂縣方言的大娘們,經歷重重交流、翻譯,終於變成現在我們能看到的白字黑字。這其中,大娘們很少說“強奸”、“輪奸”,她們用的字眼都是“糟蹋”。 現在,我們知道了,楊秀蓮的養母南二仆當年相貌清秀,1942年被侵華日軍軍官“傻隊長”從藏身的地窖里拉出來,在自己家里遭受了性暴力侵犯。此後被拉到日軍駐地,先後被兩人“霸占”。 南二仆中途逃跑過。惱怒的日本兵“苗機”找不到她,就把她當時只有10 歲的弟弟南栓成用繩子拴在馬鞍上,讓馬拖著他在村里跑了好幾圈,“直到繩子自己斷了,刮得肚子到處是血”。躲在菜窖的南二仆聽說了,就自己走了出來,再次被擄回去,被“糟蹋”到1945 年,才回到家。 現在,我們知道了,在尹玉林大娘虛歲19歲的春節後,侵華日軍闖入她家,“糟蹋”了她和姐姐。那天以後,這樣受害的日子重復了一年多。尹玉林無法正常給剛出生的嬰兒餵奶,只好靠她媽媽嚼碎了胡蘿蔔餵給孩子……但一年後,孩子還是在土炕上停止了呼吸。 “那是個很可愛的孩子啊,現在想起來就想哭啊……”尹大娘這樣說,石田米子記下。 現在,我們知道了,趙潤梅大娘至今清楚記得她“虛歲17歲那年,農歷四月初二”。 那天早上,她聞聲出門,看到隔壁蔡銀柱爺爺被刺刀捅入肚子,內臟都流了出來,渾身是血。她嚇得雙腿發軟往家逃,日本兵追入她家,揮刀砍向想要保護她的養父母。母親腦後被砍了一刀,父親喉嚨被刺刀挑了。就在瀕臨死亡的養父母面前,兩名日本軍強暴了未婚的她。後來,她被綁在驢子上,拉到日軍據點的窯洞中,度過了“痛苦無法言表”的40多天…… 隨著大娘們提起中日都舉國關註的對日本政府訴訟,石田女士她們的調查進入了第三年。 在訪談的最初兩年多時間里,她們認識到,在大娘家或者村里的其他民房中,沒辦法有安靜的談話環境。所以就想了個辦法,一般就請她們到太原市逗留幾天,在飯店客房對每個人進行長達兩三天的詳細訪談。 從這一年的第八次來華調查開始,來太原也成了大娘們體力上的一個負擔。“而且村里的言論也慢慢發生了變化,她們本人變得不太在意村里周圍人的註視,我們開始在她們自己家、或者西煙鎮的李貴明家里訪談。” “每個人的一生中可能都會有一些非常痛苦、難以啟齒的傷痕,她們慢慢說出來的過程,也是漸漸找回自信的過程,慢慢可以擡頭挺胸,能夠回頭整理好自己的人生。告訴我這一點的,是山西的大娘們。”第十幾次來山西的石田米子摘下了防風沙的口罩,把手放在胸口說。 “不是單方面的我們幫助她們,我們雙方是互相影響、互相改變認識的。大娘在變,我也在變。這樣的過程,我們一直陪伴在彼此的身邊,我很想對她們說聲:謝謝。” 一群用漢語喊“大娘”的日本人 1992年,東京。60多歲的山西省盂縣大娘萬愛花,在踏上“慰安婦”問題國際公開聽證會的講臺四五分鐘後,雙手還舉著,忽然倒了下去。 “我當時就在臺下,眾多國際代表都非常吃驚,趕緊跑過去看。曾被日軍施暴的中國女性所受傷害有多深,迄今都銘刻在我心中。”中日交流促進會代表林伯耀說。 很多攝像機都捕捉到了這一瞬間,第二天,不少日本報紙刊登了這一畫面。這是中國女性在沈默近半個世紀後首次站出來,說出了“一生最痛苦的回憶”,作證二戰期間侵華日軍的性暴力罪行。 這一次,萬愛花大娘還去了日本其他地方作證,講述苦難的回憶。岡田大學教授石田米子看到了她的照片,聽到了她的演講。當年,她第一次踏上了萬愛花家鄉的土地。 1992年的日本經濟GDP總額是 4804921億日元,中國是26924 億元人民幣。當時來到盂縣的石田米子等人,驟然面對的是一個黃沙滿天的陌生農村。 “我們來的時候是冬天,一點綠色都沒有,到處都是這樣的巖石,每一樣事物都叫我們吃驚。”她朝車窗外飛逝的黃土高原揮揮手,如今光禿禿的荒涼黃色是她的老相識。 那時候農村的人們也盡可能“設宴款待”了她們。石田女士扳著指頭,直接用中文來數當時的佳肴:“土豆、紅蘿蔔、玉米……一點肉也沒有。” 當然,她們對中國農村的吃住都“完全不習慣”,不過最叫她們嚇一大跳的卻是另一樣—— “廁所!”石田米子一拍掌,掩口笑起來,“兩條石頭一個坑,低頭一看,旁邊就養著豬!” 當時跳入這位大學歷史學教授腦中的第一反應是:“學歷史的時候,我看過中國漢朝的畫像磚上有廁所外養豬的形象,咦,原來現代20世紀的中國也有!” 令中國青年報記者驚訝的是,即使是不懂中文的日本誌願者,交流中也都一定會說一個漢語詞:不是“你好”,不是“謝謝”,也不是“吃飯”,而是“大娘”。 “這是最初來的時候就這麽叫了。”1992年第一次到盂縣時,石田米子就聽到大家喊萬愛花“萬大娘”。 “1996年我們來到農村調查時,大家就叫開了,不過我因為年齡相近,總是喊她‘萬大姐’。‘大娘’這個特定的稱呼,是包含了我們對堅強地面對傷痕、勇敢站出來為歷史作證的女性們的無比敬意。”石田米子說。 “在我們中間,誰都沒有中國農村工作的經驗。而且,這項調查是緊緊圍繞每個受害女性相關的村莊的,我們試圖借此來重新審視我們自身對於那場戰爭的認識。因此,沒有任何可以稱作是調查模式的東西,整個調查也就是不斷地犯錯誤的嘗試過程。”她在調查筆記中寫道。 “她們連自己的名字都不會讀寫,因此讓她們自己寫下來是不可能的。村里的男性都能看懂我們提供的文字材料,而對婦女,就算是拿地圖或者抽象的圖像給她們看,她們也很難說明。我們只好拿紙畫上一座山、幾座炮臺,再問:能指出你的村子在哪里嗎?還常常得不到回答。而對於地名、人名,她們都是通過聲音來認識的,無法通過文字溝通。”石田在調查筆記里如此記述。 當她訪問戰爭期間盂縣發生的“南社慘案”時,問村民們:“這是發生在百團大戰之前還是之後?”男人們基本都能回答得上來,而女人們卻連“百團大戰”是什麽,都不知道。 在調查中一個非常大的難題是,大娘們的方言口音濃重,而且沒有受過學校教育,因此翻譯不能只懂普通話和日語的互譯。 “我們發現,能夠完全聽懂沒有上過學的盂縣農村老人方言的中國人,在太原市幾乎都沒有。我們找到了少數正在山西、河北、內蒙古留學的日本留學生,還有當地翻譯。”石田米子說。 “由於表述的條理不清,以及詞匯不充分,或者出現了無法合適翻譯的當地方言,就會容易產生誤解。所以我們非常慎重地對全部證言進行了錄音。對重要證言的全部或者部分,不僅僅依靠翻譯出的日語,而是反復聽保留在磁帶上的證言者的原話,最終才形成現在的譯文。” 盂縣西煙鎮、河東村、羊泉村、南社村……這些多數中國人都不知道的地名,如今,在日本誌願者的筆下,化成了16位已知受害婦女受害地、被綁架地的示意圖。 令人難以置信的是,這些民間團體的所有人都不是專職人員,他們有的是律師,有的是教師、公司職員……所有工作都是他們利用晚上和周末的業余時間完成的,沒有任何酬勞,只有付出。 隨著時間流逝,知道了她們的調查、施以援手的專家和機構越來越多:中國社會科學院近代史研究所、中國人民抗日戰爭紀念館、山西省史誌院、山西省檔案館、山西大學…… 從1996年到石田米子等人的《發生在黃土村莊里的日軍性暴力》一書誕生的2003年,日本民間調查團留下了150多盤珍貴的磁帶記錄,每盤時長為兩小時。 2004年4月27日,《發生在黃土村莊里的日軍性暴力》和相關錄像資料被作為“慰安婦”索賠案的證據,提交上了東京高等法院。 但2005年3月,東京高等法院認定了“慰安婦”事實,卻駁回萬愛花等人的請求。同年11月,日本最高法院駁回了她們的上訴。 “請不要向我們道謝” 中國受害婦女在日本法院接二連三的敗訴,引發了“山西省查明會”、“女性之戰爭與和平紀念館”(簡稱WAM)等日本民間組織的一個決心。2007年的春天,她們開始籌備,想在中國舉辦一場二戰日軍性暴力圖片展。 WAM共同代表池田惠理子回憶了緣起:“我們強烈希望讓這個展覽在中國的山西省展出,是因為在山西有16位已站出來的受害女性。” “雖然敗訴了,但為了恢復‘大娘’們的尊嚴,我們仍然要繼續與她們同步行動。我們願將她們與被害的回憶、與苦難的人生的勇敢鬥爭,真實地傳達給中國各地的人們。”這位與石田米子並肩作戰的女士說。 這一“傳達”,就耗時兩年多。誌願者們擠出睡眠時間,埋頭在170米長的展覽設計、選稿、翻譯之中。“我們不停地討論,作業量很龐大,大家就像迷失在樹海之中。”池田女士笑著說。 在八路軍太行紀念館館長魏國英建議下,日本誌願者制作了令人驚嘆的“慰安婦的世界地圖”。 WAM中一位30歲上下的女誌願者,在業余時間抽取了日本歷史記載等各種檔案資料,包括受害婦女在法庭上的證言、侵華日本老兵的證言、“國際戰犯女性法庭”六次開庭資料,過濾出其中提到的所有日軍犯罪地點,把全世界3000個以上的點一一標註在地圖上。 如今,這張日本女性制成的巨大地圖,靜靜地懸掛在八路軍太行紀念館的展廳中,令人們停下腳步仰視。它已成為了歷史的一部分。 這一展覽將從2009年11月到2010年11月,展出為期一年。所有的展覽經費由日本民間組織向東京市民募捐所得。 “雖然決定要開展,但當時的我們是一分錢都沒有了,就決定向市民募捐。沒有哪個人是可以‘啪’一下拿出一大筆錢的富豪,錢都是一點一點堆積起來的。最初我們估計,300萬日元就是極限了,要謝天謝地了,出乎意料,最後我們募捐到了400萬日元!”池田與石田兩位女士笑著說。 目前,她們還在有限的經費中,給患病的大娘資助醫療費。“但並不是隨便就給錢,是按半年為單位列好預算,並且要看過大娘真實的病歷,才能確定支出。” 池田惠理子女士說:“我們覺得,如果在很多人來訪的博物館里展出,能夠讓‘大娘’們的中國同胞加深對她們的鬥爭的理解和敬佩,對下一代的歷史教育起到作用。” 但她們自己的環境卻不盡如人意。放映歷史紀錄片、舉辦反戰展覽時,常受到右翼勢力的沖擊,甚至曾經失火。石田米子、池田惠理子等主要組織者常接到威脅電話,父母家也接過騷擾電話。 調查南京大屠殺20多年的日中和平研究會代表松岡環女士,據說在地鐵站臺排隊等車時,長年都註意不站在第一個,以免發生“意外”。在交流中提到這件事時,中方許多人都當做一件“軼事”。 但池田惠理子馬上舉手嚴肅地說:“這已經是我們的常識了。另外,我們上下公共樓梯時,也需要註意一下前後。” 參加的誌願者之中,有人原本從事保險事業,因為工作之余不停往返中國日本,導致損害了身體健康,不得已辭職,失去了固定收入,現在仍義務來到中國。有人曾為調查專門來山西留學了兩年半,如今一口流利的中文,甚至能聽懂、翻譯盂縣方言。 而石田米子女士自己的先生從20多年前起,一直因病在家療養,需要人照顧。 這次,研究現代印度史的丈夫對她說了四個字:“你就去吧!”於是,她再次踏上了飛往中國的航班。 但當中國青年報記者對石田女士說“很感謝你們”時,她忽然說:“請不要道謝。被中國人道謝,作為日本人,我們會覺得很為難。” 石田米子解釋了她的婉拒:“因為我們做的一切不單是為了中國人,也是為了日本人。日本國內有人說我們‘賣國’,但其實我們不是在‘討好’中國。戰時的日本人在國外做了極其野蠻的罪行,但回到國內依然做‘好爸爸’、‘好兒子’、‘好丈夫’。我們是想提醒自己,讓這樣的事不再重演。” 認識歷史是為了什麽 與石田米子、萬愛花漫步在同一片展覽廳里的中國社會科學院近代史研究所所長步平,也遇到過類似的事。 他碰到很多年輕朋友對日本友人說:“我覺得很感動,你們也是站在反日的立場上。”日本朋友就無奈地跟他們說:“我們不是為了反日。之所以追究戰爭中日本士兵的責任,不是反對日本,而是愛日本。因為我們認為,戰後的日本只有承擔起歷史責任,才能更得到國際社會的承認。” “歷史學家的工作是把過去的歷史搞清楚,可是搞清楚又做什麽用呢?這是我們一直在思考的問題。現在我們身邊幾乎很少有參加過戰爭記憶的人了,那麽,學歷史難道就是把記憶停留在記憶戰爭的殘酷上嗎?”步平說。 “我想,這個展覽很具有代表性。是中日民眾共同站在反對侵略戰爭的立場上,祈願未來的和平。目前兩國人民還存在相互理解的問題,展覽向我們提出了深層問題:如何從心理上、溝通上,更進一步相互理解。” 石田米子說,如今參加她們活動、主動了解那段歷史的日本年輕人並不很多。“我們通常每兩三個月會組織一次100來人參與的興趣活動,其中如果有10個二十幾歲的年輕人,就很不錯了,全場都會睜大眼睛稀罕地盯著他們!” 在山西留學的日本大學生參觀完展覽後說:“看完後非常震撼,我就是希望來到第一線,用自己的眼睛認識歷史。” “這麽多年來的尋訪、研究,我獲得的不是某個特定的結論,而是認識那段歷史的方式,那就是必須由自己獨立來思考,然後向前走。”石田米子說。 面對這一痛史,我們該做什麽 在輪到發言之前,一直靜坐著的萬愛花大娘從黑外套的兜里掏出了兩樣小東西,別在胸前。她是全中國第一位公開站出來作證的受害婦女,名震中日,嘴角一直下拉著,令我不敢接近。 她站起來默然向四面一鞠躬時,亮晃晃的。走近了看,一枚“毛主席頭像”,一枚紀念抗日戰爭勝利六十周年的獎章。“這是胡錦濤發給我的!”她拍拍胸脯,忽然笑了。這是在日本敗訴以後,老人第一次笑。這笑令人心疼。 我並非沒有見過、聽聞過她們的故事。但當我再一次看到六十多年前的老人冤死、女孩被汙,那些令人哀傷的故事依然會沸騰成為一個中國人的骨與血,令我的腦袋 “嗡”地一震,幾乎要失去理智。 這與過去多少年無關。無論生與死,她們的魂靈與意誌,從未離我們這個民族而去。 也許日本年輕人多已忘了歷史,或不再看得沈重,但中國的年輕人沒有忘記。如果你看到這些含恨的故事,你很可能想到“報仇”。時至今日,中國的網絡上仍不斷傳出“小日本”的罵聲。 中國抗戰電影曾經達到《紫日》這樣的思考高峰。大老爺們楊玉福禁不住淚流,大吼“那麽多條人命啊!怎麽能算了!”卻一次次救了日本小女孩。看秋葉子尖叫著奔下長坡想阻止日軍殘殺平民,我們心中為之震顫,長久若有所思…… 即便不懂網絡的大娘們也知道,謾罵和自矜自誇無法讓任何人、任何國家前進。她們在戰鬥,在呼籲,而我們,這一代年輕人,該做什麽? 在寫稿時,我反復讀著《發生在黃土村莊的日軍性暴力:大娘們的戰爭還未結束》,一次次被大娘們黑色記憶的重量壓垮,那對於親自問出這些、記錄這些的日本誌願者們呢?她們如何承受? 我所要傳遞的,絕不僅僅是山西大娘們的歷史,也是現在日本誌願者的歷史。當年有那樣的日本兵,如今也有這樣的日本人。 我想,如果你能夠從文字感到疼痛,感到憤怒,那麽,你當然知道她們背負著怎樣的重量。如今,她們非常累了,這條路越走越蒼老,而更多的年輕的我們,已不能再旁觀。我決定跨出一步,分一點她們的重擔,一起承受。 我不希望這段記載給任何人帶來復蘇的仇恨,我希望它能給青年們帶來承受歷史的成熟和勇氣,以及對未來的思考。 並不是最鋒利的匕首才是戰鬥,並不是最激憤的言辭才是愛國。只要多一個中國人記住了大娘和日本誌願者的歷史,便是和她們共同戰鬥、共同愛國。 當多一個人改變純粹的仇恨,民族之間心理上的鴻溝也許會漸填,歷史的巨輪也許會為我們而轉。 (摘自《中國青年報》) |

|

| ( 不分類|不分類 ) |