|

|

文章數:1 |

柬埔寨 | S21集中营:极权统治下的红色悲歌 柬埔寨 | S21集中营:极权统治下的红色悲歌 |

| 休閒生活|旅人手札 2023/04/10 02:21:29 |

[出行时间:2022/08] ⚠️本文含有血腥、恐怖、暴力等内容,阅览过程中可能引起你的不适,如感到极度不安,请终止阅读。 引 言 1975年,波尔布特领导的红色高棉攻占金边,推翻了美国支持的朗诺傀儡政权。 那一天,金边人民欢呼鼓舞,热烈地盼望着新的领导人能带领他们走向辉煌的明天;也同样是在那一天,柬共告知当地人美国将要轰炸金边,不明就里的百姓们还来不及庆祝全国的解放,就在士兵的驱赶下两手空空地离开了家园。所有提出质疑、不服从安排的人,都被立刻执行枪决。人们被吓傻了,如同迷途的羔羊,麻木地被牵引着走向集体劳动的农场。 可这远远没有结束。那时的他们不会知道,柬埔寨的噩梦才刚刚开始。崛起于抗美斗争的红色高棉,即将以一种超越苏联和中国的可怕方式,来实现它疯狂而罪恶的共产主义蓝图。 波尔布特坚信:共产社会不需要有脑子的人,为了打造一个最“纯洁”的社会,必须消灭除农民外的所有阶级。于是所有的知识分子(甚至包括戴眼镜的人)、所有可能提出不满的个人,都成为了S21集中营的囚犯。再后来,人们开始为了举报而举报,曾属于红色高棉的高官、仅仅是顺路路过的旅行者,也统统被送进了S21。 进入S21不需要理由。只要掌权者认为你该在S21,你就只能待在S21。 A栋:学校,审讯室与无名尸体 S21所在的位置毫不起眼,是游客们从一旁经过都会轻易忽视的级别。它坐落在金边的一条小巷,门口不远处就是杂货店,如此简陋的模样,以致我丈夫二狗在它面前走了两个来回都没看见。 ——这不奇怪也不好笑,因为它本就是最不该与“集中营”这三个恐怖的字眼扯上关联的场所之一。 它曾是一所学校。 三层的教学楼,长长的走廊,零零散散的单杠,长有几棵大树的操场。与我们小时候最常见到的老学校没有任何差别。可就是这样一个本该孕育希望的地方,最终成为了扼杀无辜生命的绝望之地,也是无数柬埔寨人心头的阴云与噩梦。 打从正门进来,离手边最近的建筑就是A栋教学楼。A栋的三层都是经由教室改造的审讯室,其中第一层的10间用于审问高官。每一个房间都有一张作为刑具的铁床,一副镣铐,以及一个弹药箱——这些弹药箱是用来盛放囚犯排泄的大小便的。其中一个房间还多了一张桌子,用于让囚犯招供时书写笔录。 每一个房间的墙上都有一张黑白老照片,瘦骨嶙峋的囚犯与满地的鲜血昭示着残忍的一切。这并不是后人模拟想象的场景,而是当时真真切切发生过的——越军解放金边的时候,在学校附近闻到了冲天的恶臭,闯进来后才发现这里竟然有14具被拷打了一半、最终因乱棍打死而腐烂的尸体。 于是越南人拍下了这恐怖的画面,并将他们埋葬在教学楼的旁边。这些受害者是在解放的前一刻被仓惶逃窜的柬共士兵灭口的,之所以用棍棒,既是为了不引起越南人的注意,也是为了节省子弹,因为子弹在这里是奢侈品。只是柬共未能来得及销毁更多证据,S21的罪恶也从此暴露在了世界面前。 ▲A栋教学楼与14位无名受害者的墓碑 为了还原当年的一切,这里的刑具与血迹从未动过。今天,站在这些牢房里,我还能清楚地看见大块大块深色的痕迹——它们不是脏痕污渍,而是被虐杀的人们干涸的血。我甚至可以轻易地将它们与照片里的血泊一一对上。

▲审讯室,地上大面积血液留下的深色痕迹 鉴于不想做噩梦的个人原因,我没有拍摄记录墙上的黑白照片。A栋与B栋之间有一套ㄇ形体育器械,但在S21,它变成了令人肝胆俱裂的恐怖刑具。刑讯者将囚犯们背缚双手高高吊起,待到囚犯失去知觉,就将囚犯的头按进下方满是屎尿的大缸里,如此反复。

▲S21幸存者范恩纳特还原的刑讯场景 B栋:劳改,欺骗与冤屈 (一) B栋教学楼以展示史料照片为主,大体可分为两部分:一是柬共的政策相关,一是遇难者相关。 下面这张照片里的就是红色高棉的部分主要领导人。左上角是最高领袖波尔布特——请记住这张脸,我们后面还会谈到它。波尔布特是毛泽东的狂热崇拜者,并曾向康生、陈伯达、张春桥等人“学习”了大量经验

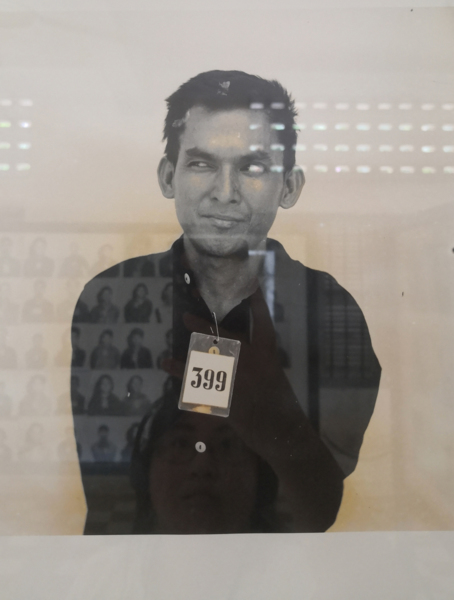

▲红色高棉的主要领导者 ↑↑ 照片的左下角,就是S21的监狱长康克由,更多时候他被人们称作“杜赫同志”。他在12年被判处无期徒刑,两年前才刚刚去世。 右上角是国防部长宋先,他主管S21集中营,杜赫的刑讯结果就是要向他做汇报。值得注意的是,宋先是可以戴眼镜的——我前面曾提到,戴眼镜的人会被视为知识分子而打入S21监狱,但宋先可以无视这一点佩戴眼镜,这体现了他的地位超然。讽刺的是,宋先最终死于波尔布特之手,而波尔布特也因这桩导火索遭到了软禁。 这些拥护共产主义的领导人,在当时被称作“安卡”,即高棉语中“组织”的意思。他们禁止其他的信仰,砸碎神像,甚至不惜在寺庙中投放尸体;他们狂热地崇拜着主张共有的公社制度,在他们的号令下,人民排队领着几粒大米的大锅稀饭,接受“社会主义改造”,努力试图让每2亩地收获3吨水稻,即使是小孩子也不例外。同时,人民不被允许使用现代农具,因为农具是资产阶级的象征。 而比这些改造者们更苦的,是所谓的“新人”。是的,安卡“热爱”农民,于是他们将普通百姓划分为“新人”和“旧人”。农民们自然都是“旧人”,那些皮肤白白、受过教育的则是“新人”。“新人”相比“旧人”要忍受更多苛刻的劳动与虐打,虽然——也不过是五十步笑百步罢了。 (二) S21当年的资料整理者曾提过一个不可思议的现象,她说一般来讲,做下这等恶事的人往往更不愿意留下相关话柄,但在S21则刚刚相反。数学天才杜赫对归档囚犯的资料有种极致的狂热,他建立了一套完整的犯人管理体系,这让今天的S21存下了大量的证据。 在S21,拍照是囚犯正式入狱前要做的第一件事。祂们会坐在一个从法国进口的椅子上,头部被牢牢禁锢,咔嚓,就此拍下入狱时的样子,记下过去的生平。然后,祂们就没了姓名。S21会发给这些人一个号码牌,从此,祂们就只是“XXX号”。还有一些人,祂们甚至连号码牌都没有。

▲几种不同样式的号码牌和信息登记表 下面这张图里的器械就是照相用椅子,贴在展柜里的照片明确地展示了它的用法。值得一提的是,用作范例的照片在S21很有名。

照片中的女人叫Chan Kim Srun,她的丈夫曾是红色高棉的高官,在柬共的内部斗争中助纣为虐,清洗了无数“背叛者”——直到某天他自己也被扣上了一个无中生有的“背叛”罪名。是的,在红色高棉,没有什么是绝对安全的。上一秒风光无限,下一秒可能就会锒铛入狱,即使是红色高棉的一分子也不例外。 丈夫入狱后,Chan Kim Srun作为家属被一同抓进S21。拍完照片后,她怀里的孩子就在她面前被活活摔死了。杜赫一向信奉斩草除根的原则,这样,就能确保未来不会再有任何人来复仇了。

(三) 据幸存者之一Bou Meng的回忆,他和妻子被柬共士兵欺骗说“去美术学校教书”,可他们最终却被带到了S21。在永无止境的虐打中,Bou Meng不得不发出绝望的呼喊:“我们到底做错了什么?” 而他得到的,只有狱卒们千篇一律的残酷回应: “你这卑鄙无耻的东西!安卡就像菠萝,有无数双眼睛,安卡只逮捕有罪的人!” 是的,老人、孩子、妇女、外国人、曾经的高官、曾经的狱卒……无论是谁,只要安卡说祂有罪,那祂就是有罪。 在分押至各牢房后,Bou Meng再也没有见过他的妻子。直到越军解放柬埔寨,直到他成为S21仅存的十二名幸存者之一,他也没有见到。 类似于这样的事情,在S21比比皆是。B栋的一则语音导览讲了一个悲伤的故事:一位定居国外的柬埔寨人,在得到柬共“招贤纳士”的苦苦召唤后满怀希望地回归故土,渴求用自己所学的一切报效国家,临行前,他对自己的妻子说,他们很快就会团聚。可他的家人从此再也没有过他的消息。 二十年后,他的女儿长大成人,飘洋过海不辞万里地来到这片陌生的土地,在S21数以万计遇难者的照片中艰难地寻找自己素未谋面的父亲。当女孩看见那一张张或麻木或哀怨、或愤怒或冷漠、直勾勾盯着自己的黑白人像时,她忍不住失声痛哭。 ↓↓ 一组令我心碎的照片。每个人脸上的悲欢苦痛是如此的鲜明和真实,可每个人的生死,都只在安卡轻描淡写的一念之间。

(四) 1978年,新西兰人Kerry Hamill与他的两个朋友带着环游世界的梦想,驾船驶向了柬埔寨。他们万万没有想到,等待他们的将是一场前所未有的浩劫。Hamill的一名朋友被当场击毙,他与另一位同伴John Dewhirst惨遭逮捕,随后被送往S21。 在那里,他们受到残酷的严刑拷打,不堪折磨的Hamill最终不得不“承认”自己是CIA的特工。他说自己的指挥官是桑德斯上校(肯德基标牌上的老爷爷),而所谓的CIA联络号码就是他家里的电话号码。这些苦中作乐的幽默,看上去既好笑,又不好笑。讽刺的是,与外界隔绝的红色高棉对此照单全收,在“确定”了两名CIA特工后,Hamill与他的同伴被纷纷处决。 Hamill在临死前的“供词”里写下了对母亲的爱称,他想让他的家人知道,直到生命的最后一刻,他都热爱与思念着祂们。很多年以后,他的兄弟在审判法庭上与杜赫对质,漫漫长夜之后,正义才终于姗姗来迟。

▲被残害的外国人。最右是Hamill和他的朋友。 (五) 一个并不有趣的问题:既然S21里的囚犯形形色色,上至高官军人下至普通百姓、老幼妇孺一应俱全,那么谁来负责刑讯他们? 答案是,没有受过教育的青少年。 于是在农村里土生土长、大字不识一个的年轻人,某天突然得到了安卡的青睐。S21教给他们审讯与折磨囚犯的技巧,并将动物分给他们做实验。这些稚气未褪的孩子没有辜负安卡的信任与期待,很快,他们就将刑虐动物的技巧熟练地加诸在人的身上。 他们中的大多都没有超过20岁。有时候,杜赫还会特意从囚犯的子女中挑选出10-15岁的“可以教好的苗子”,将他们训练成自己的鹰犬。 在S21有一面刑讯者的照片墙。照片里的孩子统一穿着黑色制服,有的淡漠,有的平静,但更多的是笑容满面得意洋洋,抑制不住嘴角向上弯曲的弧度。 ▲刑讯者的照片墙 然而刑讯者也要遵守相关规定。他们时常要参加自我批评会,“刑罚的目的,是为了得到答案。你要击垮他、恐吓他,但他不能死。”——这是S21监狱长杜赫的信条。 这些年轻的刽子手,今天还在对着囚犯吆五喝六,明天就可能因为一不小心弄死了囚犯而沦为新的阶下囚。 何其可悲。 S21还有一批女员工,大多负责后勤、“医护”和资料整理。她们同样穿着统一的黑色制服,梳着完全一致的发型,有地位的干部可以另别一枚发夹,一眼望去透不过气的压抑。

C栋:恐怖的单人牢房 C栋教学楼是与这段惨痛的历史相距最近的地方。为了还原当年解放者所见的一切,C栋的设施自那时起就被原封不动地保留到了今天。从外面看去,首先映入眼帘的是密密麻麻的铁丝网。——它们不是用来防止犯人逃跑的,而是用来防止犯人自杀的。 即使如此,还是有无数不堪折磨的囚徒在夹缝中寻觅到了求死的办法。有人趁着书写供词的间隙,用笔刺穿了自己的脖子;也有人砸碎了煤油灯,将油与火尽数倾倒在自己的身上。祂们宁愿以如此惨烈痛苦的方式死去,也不愿在S21的刑讯逼供中多“活”一天。因为在S21,祂们生不如死。

▲C栋布满铁丝网的长廊 狱卒们以极其暴力的方式,在C栋每间教室的墙上强行打穿了“门”。这看似可笑,却又一点儿都不可笑——这是为了能一眼望到底,好方便监视牢房的状况。然后,他们用砖头和木板隔出了无数个狭窄的单人牢房,其大小仅够一人转身。囚犯们被剥光衣服丢到这里,毫无尊严、赤身裸体地遭受虐打,伤痕累累地躺在冰凉的地板上。与之对应的,是被安卡特意写在墙面上的一句话:“你不要太自由了。” 每间牢房都配有一个与A栋完全相同的弹药箱。囚犯们的生理需求就在这个破盒子里解决,若有人不小心打翻了它,那就要将洒在地面上的排泄物舔舐干净。此外,若有人夜里让身上的镣铐发出了声响,也会立刻遭遇一顿毒打。 ——这是地狱,又不是地狱。挂在墙上依稀可见粉笔痕迹的黑板,无时无刻不在悄无声息地提醒那些曾经受苦受难的人们、以及今天的游客:这里本是一所学校。 D栋:刑罚与令人心碎的故事

(一) 在S21,没有一个囚犯可以穿衣服。管理者们认为,让囚犯失去遮蔽身体的用具,是剥夺祂们尊严的关键一步。然后,赤身裸体的囚犯如牲口般被栓在十人一串的脚镣上,脚镣又被锁死在地面的铁环上,这样,囚犯们就不仅失去了行动自由,更失去了个人身体的自由。每当有人想要站起或是坐下的时候,祂不得不询问一整排的人:“我可以站起来吗?我可以坐下去吗?” 大部分囚犯的身体都很虚弱。祂们吃的食物往往只有一勺粥和一杯水,再加上严厉的毒打,祂们经常悄无声息地死去。——于是这些如蚂蚱般被串成一串的可怜人总会与尸体相伴,每当腐臭的尸体招来蝇虫,附近还活着的人就争先恐后地将蝇虫吞进嘴里充饥,一旦被看守者发现,则又是一顿毒打。 (以下画作均出自柬埔寨著名画家范恩纳特之手,他也是S21的十二名生还者之一。柬共当年打算将波尔布特神话成如毛泽东一样的存在,于是范恩纳特被杜赫勒令给波尔布特画肖像、做雕像,这让他的待遇相比其他囚犯好了不少。今天我们在S21的B栋楼里,还能看见那些未完工的波尔布特雕像。)

▲囚犯生活(图源网络,实物照玻璃反光看不清) ▲镣铐,铁环与波尔布特雕像 有时囚犯们实在需要洗澡。于是看守者举着简陋的水管,从一个窗户外朝固定方向草草地向内喷洒——这往往会让一部分人如浸在水池中一样湿透,而另一部分人却连一滴水都沾不到。对身体虚弱的囚犯们来讲,这又是另一种意义上的酷刑。

▲出于尊重,范恩纳特给画里的囚犯添上了衣服 根据范恩纳特的回忆,每当有新的犯人被押送至S21,狱卒们的眼睛就如饿狼般闪烁着期待的光。女囚是最受欢迎的——那些刽子手从不掩饰自己对女囚的欲望,可在S21,强奸是重罪,杜赫不允许这种事情轻易发生。于是面目可憎的刽子手们只得将这种性欲转化为严厉的酷刑,将所有不快发泄在女囚的身上。 ↓↓ 虫刑。将毒虫放置在伤口或女人的私处。 范恩纳特还描述过一个让他终身难忘的场景:瘦骨嶙峋的囚犯,像猪猡一样四脚朝天地被捆在棍子上,由两名狱卒担着抬走。他以为那个人已经死了,直到他看见对方微微起伏的胸口。

↓↓ 下面这幅画是范恩纳特根据另一位生还者Bou Meng的口述描绘出来的。它展示的并不是四人一起鞭打囚犯,而是每人轮番上阵,打累了就换下一个,如车轮战般无限循环,无穷无尽。

↓↓ 各式各样的水刑。 在红色高棉掌权期间,电是一种奢侈品。可就在全国都因电力稀缺而陷入无尽的黑暗中时,S21却永远明亮如昼,S21的刑罚永远不会停止。 (二) 尽管杜赫再三勒令禁止在囚犯吐出“情报”前将祂们拷问致死,但许多囚犯刚入狱时就很虚弱了,总有人熬不过去。每到这种关头,S21的“医护队”就该上场了。可真正的医生是安卡的敌人,祂们早已在牢房中腐烂,S21又是从哪里搬来的医护呢? ——据幸存者之一Bou Meng的回忆,“根本没有什么医护。”S21的“医生”不需要学会治病,她们的任务只是保证犯人可以继续被审问。毫无经验与专业知识的监狱工作者们临阵磨枪,用枕头练习打针,拿真人直接解剖,很多等待救治的囚犯就这样活活死在了解剖台上。“医护者”们最常用的诊治手法是在伤口上撒盐,最喜欢喂给囚犯的“药物”是用面粉和糖醋混合成的“自制维C”。 有时“医护者”要给囚犯抽血。囚犯们的身上插满管子,每个人被抽走4升的血量,然后,“祂们就像干瘪而鼓起眼球的虫豸,悄无声息地死去了。” (Bou Meng是在S21待过时间最长的幸存者。他曾一度受到鞭子、藤条、车轴及电线等物殴打,直至某天狱卒们开始大肆寻找可以为波尔布特画像的人。他从未见过波尔布特本人,而是对着照片完成了画作——由于人们无法指出它与原照片的差别,他的待遇终于得到了改善。越军快要解放金边的时候,他被S21的警卫们押送至杀人场准备灭口,幸运的是,途中装甲坦克的声音引起了警卫的恐惧,他借此机会成功逃走。今天的Bou Meng仍在S21以一名博物馆员工的身份工作,为了让更多的人了解柬埔寨这段不该被遗忘的历史。)

▲Bou Meng绘制的波尔布特肖像(图源网络),是不是与前面照片一模一样? (三) 在S21活到最后的七名成人幸存者,每个都各具一项为他们带来生的希望的技能。位于C栋22号牢房的Chum Mei,就是因会修打字机而得到了处境改善。越军即将解放金边的那天,他幸运地与他的妻子和孩子再度相聚了。这是他过去饱受折磨时想都不敢想的奇迹。 然而奇迹并没有持续多久。S21迫切需要将这些象征着罪恶的证据灭口,于是,囚犯们在无知无觉中被带向了杀人场。当途中经过一片稻田时,神经紧绷的警卫突然用枪指住Chum Mei的妻子,命令她和身后的女人们走进去。紧接着,AK47扫射的声音响彻了整片天空。Chum Mei的孩子在哭叫(他几乎立刻就被射杀了),他的妻子在大喊: “跑!他们要杀了我们!” 一片混乱中,Chum Mei躲在石头的后面,逐渐逃离了步枪扫射的范围。然而他的妻子和孩子,却永远倒在了黎明到来前的最后一刻。 ▲我和二狗之间的这位老人就是Chum Mei。他和Bou Meng一样,如今都在S21博物馆工作。

▲七名成人生还者 而在S21的五名儿童幸存者中,有个孩子名叫Norng Chan Phal,被捕的时候才刚刚八岁。时至今日,他还记得狱卒们在他眼前扯起母亲的头发,将他虚弱的母亲掼在地上狠狠踢打。 Norng Chan Phal在S21的大部分时间都活动在监狱的厨房,看守者们需要他帮忙照看菜园,也是这份活计给他带来了一线生的希望。他记忆中有关母亲的最后画面,是她站在关押女人的高层牢房里,透过一扇窗子俯看着他。那一天之后,他就再也没有见过他的母亲。 越军解放金边的时候,他和几个孩子躲进了囚犯的衣服堆里,从而躲过了被带走灭口的厄运。在S21度过的漫长岁月中,他一直等待和寻找着自己的母亲,但他的母亲却没能活着等到他。

▲刚入狱时的Norng Chan Phal 2008年,范恩纳特、Bou Meng、Chum Mei以及Nong Chan Phal四位幸存者均出庭了杜赫的审判会,提供了强有力的证词。 (四)

⇈ 她是Bophana,S21最著名的囚犯之一,金边至今还有以她的名字命名的行政机构。 朗诺政府掌权期间,她的父母惨遭政府军杀害,她在逃亡过程中也被朗诺士兵强暴。1975年红色高棉占领金边后,Bophana与成千上万的柬埔寨人一样,被下放到田地里强制劳动。然而,精通法语、英语与高棉语、受过高等教育的她,被标记为“新人”,在农场里饱受虐待和排挤。她甚至无数次尝试将自己的皮肤晒成黑色,只为了这样能让她看起来更像“旧人”一些。 某天,她青梅竹马的爱人Sitha找到了她。由于厌恶朗诺政权,Sitha早早就加入了红色高棉,此时已经是一名干部了。他的到来,让Bophana晦暗的生活终于有了一丝起色。他为她提供了食物和医疗,并告知那些半信半疑的村民,Bophana是他的妻子。即使回到金边,Sitha也始终与Bophana暗中保持着书信联络。 ——但这种好事并没有持续多久。1977年,Sitha的顶头上司、商务部长Koy Thuon在内部斗争中失败,Sitha作为其下属也惨遭清洗,他将Bophana托付给另一位他所信赖的“同志”,却不想正是这一步,将Bophana送上了绝路。 很快,柬共就顺藤摸瓜地查出了二人的关系,并缴获了大量诉说着绵绵爱意与思念的信件。他们震惊了:身为红色高棉的一分子,怎么可以对一个女人说爱,怎么可以将对女人的爱凌驾在对安卡之上?以此为理由,Sitha与Bophana双双被捕。 杜赫一直对Bophana很感兴趣,他将她称为“诱惑了革命同志的妓女”。在经历了几个月的漫长折磨后,誓不放弃对彼此的爱的Bophana与Sitha终被处死。 结 语 《奥斯维辛没有什么新闻》中有这样一段话:“这些面对着照相机镜头的男人和妇女,他们表情木然,但是,在一排照片的中间,有一张特别引人注目。这是一个二十多岁的姑娘,她在温和地微笑着,似乎是为着一个美好而又隐秘的梦想而微笑。当时,她在想什么呢?” 这一次,当我站在S21集中营成百上千的囚徒照片面前,看到这张带着笑意与机敏的脸,一瞬间竟有了相同的感觉。 他在想什么呢?拍这张照片时,他知道自己将要面对的是什么吗?

在S21,囚犯们拍照结束后就要立刻写下悔过书,巨细无遗地供认祂们如何对政府“不忠”。人们被强制要求承认自己是CIA或克格勃的特工,并直到祂们愿意说出同样“有罪”的亲朋好友的姓名为止。 有时杜赫会亲自审查批注,被视为「头号重犯」的囚犯会优先保持活着,而那些没那么重要的犯人则被迅速处置。然而殊途同归,所有囚犯的最终归宿,都逃不过杀人场上白骨累累的万人塚——那就是另一个故事了。 走出S21,天在下雨,似在哭泣。 |

| 最新創作 |

|

||||

| 精選創作 |

|

||||

| 最新影像 | 2 本 33 張 |

|

|

|

|||||||||