勞退新制改革1/1300萬勞工注意!

勞退金修法5大變革攸關荷包

許瀞文 2026年2月1日 週日

面對高齡化社會來得又快又急,退休後的經濟保障,成為不少勞工最在意的事。

勞動部近期完成《勞工退休金條例施行細則》部分條文修正,

針對實務上常見的爭議與漏洞加以補強,希望讓退休金制度更貼近勞工實際需求。

勞動部發現,勞退新制實務上仍存在不少問題。部分雇主為了省去行政作業,

拒絕協助勞工申報或代為收繳自願提繳退休金,卻因現行法規未設罰則,

勞工往往求助無門;也有勞工因不熟悉規定,或企業行政疏失,

誤選月退休金後,才發現難以更改,影響自身權益。

舉例來說,影響勞工退休金最深的,莫過於勞退要選一次領、或者是月領。

依據現在的規定,勞工提繳年資滿15年以上,可選擇「按月領取」或「一次請領」,

但選定後並不能反悔。

導致有些勞工因為不熟悉規定,先選了「月領」、但實際上是想要選「一次領」;

而在修法後,選擇月領的勞工,能在第一次撥付入帳日起有30天的猶豫期,

變更請領一次退休金。不過若選擇一次請領、要改為月領,目前還無法。

較少人注意的是,勞退金請領有10年時效,但台灣有不少案例是,

勞工的未成年遺屬長大後,才知道親屬留下的退休金,請領時已過時效。

勞動部修法後,勞工未成年的遺屬或指定請領人繼承請領退休金,

可請求的10年期間,自「成年日」起算。

另外,勞退金在修法後,也無法成為債權人申請扣押的標的,

更加保障遺屬的權益。

勞退新制修法5大重點前後比較

資料來源:勞動部

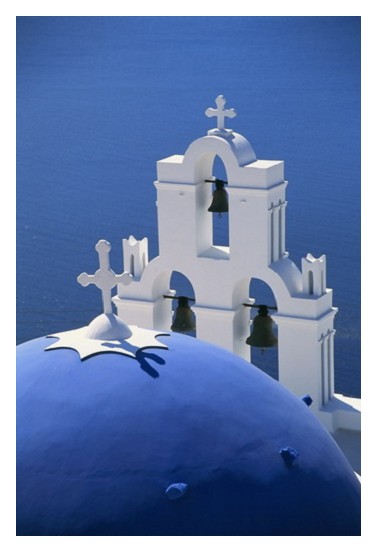

希臘 愛琴海 歐洲 地中海 低調奢華 生活型態

希臘 愛琴海 歐洲 地中海 低調奢華 生活型態