字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2013/09/08 03:35:15瀏覽7935|回應2|推薦5 | |

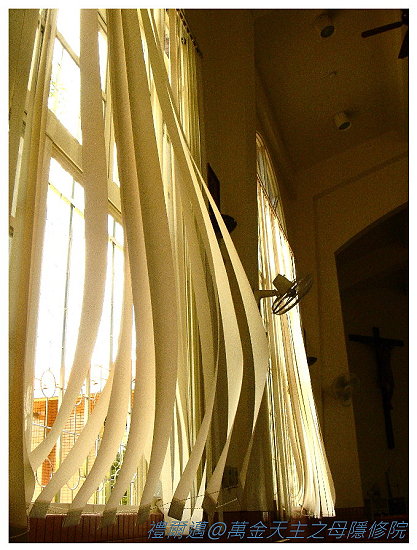

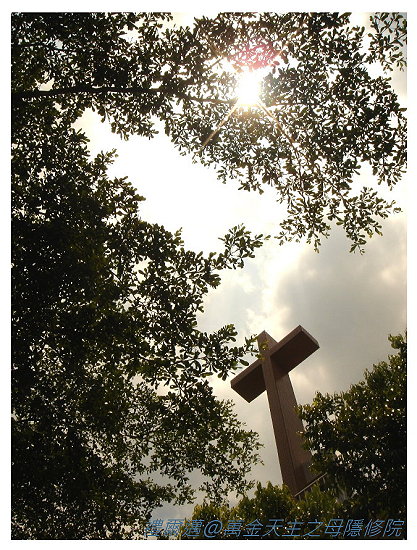

修女們唱祈禱詩的時候,天使吹開了窗簾,讓殿堂裡對天主渴慕化成歌聲傳了出去。 窗外的雲有些厚重,十字架在樹叢間自有祂的莊嚴,陽光閃啊閃,穿過雲層、穿過樹葉,落在我的相機裡。

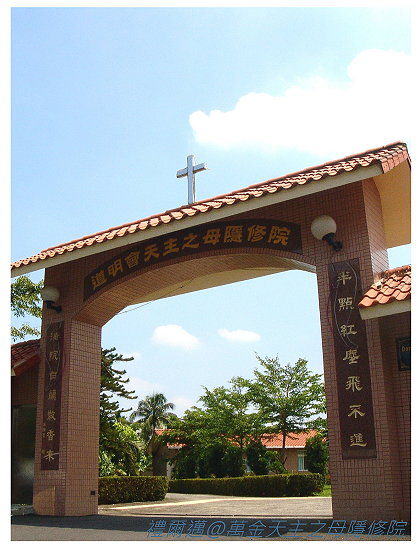

這是「道明會天主之母隱修院」,位於屏東縣萬巒鄉萬金村萬聖路。1977年,10位隱修女應著高雄前主教鄭天祥先生的邀請,從歐梅多(Olmedo)天主聖母隱修院道明會出發來到高雄大寮創立了隱女院,但由於當時設計的會院無法容納新來的聖召,所以經過現在的單樞機主教批准,將隱修院遷往屏東縣萬金村。 進入修道院以前,可以看見大門口淡雅地寫著一副對聯,「半點紅塵飛不進,滿院白蘭散香來」,橫批揭示著這座修道院的名字──道明會天主之母隱修院。如果我們試著去了解隱修女們的任務,就會認知到這對聯正是對整座修道院的最佳側寫。

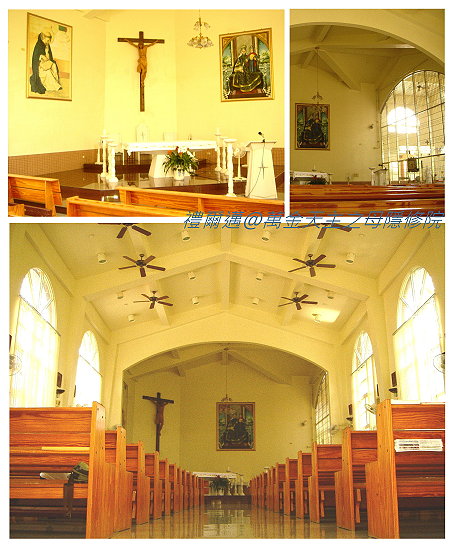

隱修女們為什麼整天隱居在修院中?她們在裡面做些什麼?世人常有這樣的疑問。一位西班牙的編輯瑪利亞‧路易撒(Maria Luisa),曾經特許進入歐梅多天主之母隱修院體驗隱修女的一日生活,她記敘其院長瑪利德蘭‧奧德卡姆姆(M. Teresa Maria Ortega)對世俗的疑問所做的回應:「每人的內心都有一種對天主的極度渴慕,所以需要有人專門與天主對話……我們使命不是別的,就是祈禱……我們的隱修院為那些生活於俗世的人而存在……我們是天主與人之間的橋樑,但是人們領會不到這一點……只要他們稍微開放,允許我們將生命的訊息傳達給他們,我們也就心滿意足了。無暇祈禱的人,有我們為他們祈禱……我們來到這裏的目的不是為了聖化自己,而是為人類祈禱。」(本文所有姆姆的話均引用自瑪利亞在體驗隱修院後所撰寫「默觀與隱修生活」,全文點此閱讀。) 也許正是因為人們不禱告、不去看自己的心,所以才有隱修院的修女為我們進行這項浩大的禱告工程。 隱修院的修女並不與外面的人接觸,她們過著完完全全隱居與禱告的虔心生活,就連彌撒的時候,她們也與一般信徒的座位分離,她們坐在另一邊的鐵幕內,和一般信徒的坐席有90度的相對。所以,在隱修院的教堂裡,會發現祭台並不是正對著門口,而是以45度角斜置,這樣的設計是為了讓教友席的信眾、以及另一方向席位的隱修女們,都能清楚看見祭台上的動作。

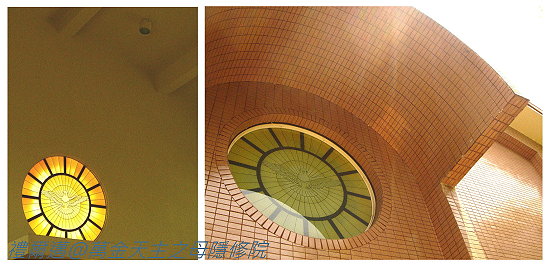

走出教堂的時候,會看見象徵聖神的鴿子,在出堂門口的上方、透著外面的陽光迎接著。

而隱修院的教堂,被包圍在蓊鬱的樹叢中。

教堂外,旋即迎接我的是花園中的聖母,祂轉過身,抱著耶穌聖嬰,背後隱約可見的是遠處大武山的山線。聖母典雅的榜樣,引領著隱修女們更忠誠地禱告。

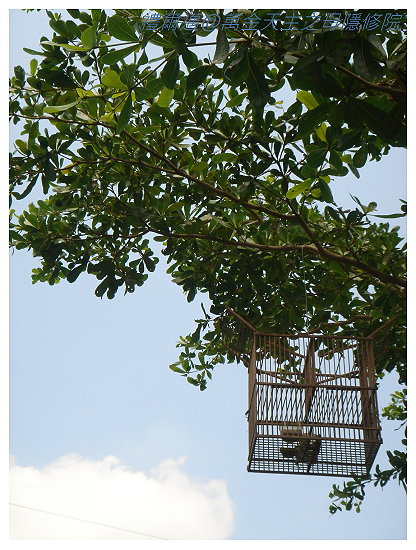

像我們這樣的俗人,總是在想,禱告之於隱修女們,是否和我們的無助相同?姆姆對編輯瑪利亞分享隱修女對禱告的看法:「耶穌是一個特殊的朋友,在痛苦的時刻,他分享我們的痛苦;在燦爛的時刻,他也分享我們的歡樂……當你知道有人在分享你的掙扎、你的歡樂和你的痛苦時,你也會因他們的經驗和感覺而變得更加堅強……一個人的整個生命在祈禱中扮演著重要的角色。」 而修女們在無法聯外的境地裡隱居,也會有想家的時候嗎?她們,也會任思想奔往某些回憶的時空嗎?姆姆表示:「不只一次地,我們又回到和家人與朋友曾經共度夏天的地方。儘管如此,要我們常常思慮天主並不難。當某些人談戀愛時,你認為有必要提醒他不要忘記他所愛的人嗎。你認為對他來說時刻想著所愛的人很難嗎?當然不會。他可能會做這種或那種工作,但他的思想卻一直留在愛人的身上。」 我們看見隱修院的庭園中,有個打開的鳥籠、裡面有兩隻鳥蹲在裡面,安然地踱步、睡眠、在開啟的門上跳上跳下,但牠們卻沒有飛走。也許,這兩隻鳥也在隱修,又或許,牠們的信仰更甚於凡人。我們能懂得這樣的忠誠與深信不疑嗎?……但至少,這些對隱修女們隱隱的敬佩及傾慕必定會引領我們更加、好好地過生活。

告別隱修院的時候,同行的姐姐看見滿園落下的紅花,便將它們隨手排列成心型。我們這些世俗的心,無法和隱修女們不為自己聖化的無私相比,我們是那麼需要支持、需要被仁慈對待。地上的紅花,我們不知道那是什麼植物,但就在這落花的紅心中,日光的剪影,悄悄地蔓過它身上,就像滿被上帝的愛一樣。

|

|

| ( 休閒生活|旅人手札 ) |