哲人已逝,蒼茫四顧尋指向

前總統資政孫運璿過世了,象徵著胼手趼足的清廉政務官

時代過去。台灣科技業界,尤其是半導體業對他的追思不曾停歇

,也喚起科技人對孫運璿在IC業界貢獻的回憶。

1976年4月底、5月初,時任經濟部長的孫運璿接見即將前往美國

RCA工廠受訓的第一批精英。30年來,就是這群人開創台灣第一

個科技兆元產業的契機。

台灣半導體協會TSIA因此3日將頒發給成員之一的清大科技管理

學院院長史欽泰傑出貢獻獎,作為TSIA十周年與RCA 30周年的獻

禮。

矽晶圓製造過程的幾百度高溫,讓業界總是將半導體業的發展稱

為「滿地矽火」,30年前,就是RCA一批又一批的成員,點燃了

台灣這一把IC之火。

(開場樂)

「到現在,我都還記得那顆晶片的代號─CIC001!」談起30年前

在美國RCA工廠製作的中華民國第一顆商用IC,前聯電副董事長

劉英達還是難掩心中的興奮。拿起筆,畫下當時設計的logo,他

說:「這個圖案是聯電榮譽董事長曹興誠設計的」。

緊鄰著新竹科學園區旁的金山街餐廳上,已經退休的劉英達,穿

著休閒衫,從自己買地、找建築師設計的房子走過來。路的盡頭

有兩棟緊鄰的建築物,竹科人戲稱是「小聯電」,裡面進駐了許

多聯電轉投資的IC設計公司。

IC設計產業,正是台灣半導體持續高成長的希望。

(序曲─產官學聯手推動台灣產業升級)

1974年7月,當時在美國無線電公司(RCA)擔任微波研究室主任

的潘文淵,受邀回國與行政院秘書長費驊、經濟部長孫運璿商討

如何加快台灣產業轉型。

潘文淵提出發展積體電路(IC)技術,是幫助台灣產業往高科技

轉型最有機會的方式,也獲得孫運璿等官員的認同。隨即,他就

在圓山飯店閉關十天,寫下「積體電路計畫草案」,才有後來工

研院電子所的誕生、RCA計畫的執行,以及台積電、聯電等晶圓

廠的成立。

潘文淵的催生,讓台灣產業界因此尊稱他為「台灣半導體之父」

。今年6月,就是潘文淵紀念基金會的十周年慶,許多IC業界名

人將共聚一堂緬懷他的貢獻。

在孫運璿一力支持下,立法院一次通過電子所發展積體電路的四

年1,000萬美元預算,與現在政府部門頻頻刪減科專預算,形成

強烈對比。這一筆預算,等於是新台幣4億元,以當時台灣平均

國民所得400美元的水準比較,可說是產業政策上的一項豪賭。

預算通過、經濟部長支持,讓潘文淵等信心大振。孫運璿、李國

鼎更與潘文淵共同邀請海外的科技專家共組電子技術顧問委員會

(Technical Advisory Committee,TAC),TAC也成為台灣政府

評估發展政策最重要的諮詢單位。

富鑫創投董事長兼執行長邱羅火回憶道,當時國內的官員幾乎沒

有人懂半導體,就是他們這些RCA的種子部隊,對於IC產業可以

怎樣發展,心裡也沒有個底。

「天佑台灣,讓孫部長做出這個重要而正確的決定,」他說,官

員尊重科技專業,與業界一條心要發展產業,跟潘文淵等海外顧

問密切討論,是當年產業政策創造出今天台灣IC產值破兆元的主

因。

RCA、快捷半導體(Fairchild)、通用器材(GS)等科技大廠都

具有半導體技術,也都有意願技術移轉。當時的計畫主持人胡定

華等,對於要如何選擇合作廠商也煞費苦心。

胡定華認為,台灣發展半導體產業需要的是可以商用的技術,不

一定要是最先進、突破性的技術,但是要讓移轉來的技術可以變

成產品,並且可以在生產製造的良率上,超過技術母廠。

技術權利金相對便宜,以最具延伸性的互補金氧半導體(CMOS)

技術為主的RCA,就成為台灣積體電路計畫的合作夥伴。

就這樣,一股從美國佛羅里達、俄亥俄州等地美國RCA工廠引燃

的台灣矽晶圓之火,隨著前往RCA工廠學習的成員,開啟了台灣

半導體產業的熊熊烈火,延燒迄今。

30年前,台灣的官員對IC產業的認識可能不如現今任何一個產業

分析師,卻可以在千頭萬緒中,「幸運地」選擇了正確的產業政

策,回頭檢視目前政府的產業政策,讓IC業者只能徒呼負負。

(偶然與執著→科技大選兵)

工研院要發展積體電路的消息一出,許多科技界人士紛紛上門投

靠,像是台積電副董事長曾繁城、劉英達、國家奈米元件副主任

戴寶通都是從張俊彥創辦的萬邦電子進到工研院,邱羅火則是由

外商環宇公司(ITT)轉入。

當年已經做到台灣德州儀器(TI)製造部主任的勝華科技董事長

黃顯雄,則是甘冒違逆父意的風險,放棄1.6萬元外商水準的月

薪,加入工研院電子所領只有8,500元的薪資,只為了參積體電

路計劃。

學化學的台灣光罩總經理陳碧灣,由於一心想找機會出國,生平

第一次到新竹,就是為了去工研院面試。當時任職貿易公司的他

,因為頂著油頭、穿著大西裝。還因此被主持面試的史欽泰認為

:「穿著太世儈、對話太坦白」。

史欽泰如今回憶起來,仍然忍不住笑意指出,陳碧灣當年的打扮

,對大多數保持工程師風格的成員而言,的確是太成熟。但是陳

碧灣那幹練的談吐、及清楚的意見表達,讓唯一不是學電子相關

科學的他,順利入選。

當時,曾繁城對發展積體電路的技術相當有興趣,尤其是半導體

前段的晶圓製造,因此決定離開萬邦電子。除了工研院電子所的

機會,還有一個工作是國際級大廠德儀(TI)提供的機會。

熱愛中國文化的曾繁城說,他自己「對在外商公司工作就是有種

莫名的排斥感,不喜歡替外國人做事,」因此就選擇去工研院,

要發展台灣自己的IC技術。

邱羅火原本在環宇工作,後來環宇賣給ITT變成外商公司。邱羅

火總覺得「在外商公司工作比較沒有根,有種失落感。」恰巧,

工研院在報紙上登了一個招聘人才的英文廣告,他就去報考了。

邱羅火說,當時是一百多個人才錄取一個,真真實實的就是百中

選一,1975年12月18日就去報到,連ITT的2.5個月年終獎金也不

要了,就是要做對國家有幫助的工作。

招乒買馬後,電子所開始練兵,就在所內讓這一批種子部隊從7

微米的技術開始研究起,先做理論上的驗證、寫報告(paper)

,就等到到RCA的工廠去試驗。

RCA成員出發赴美前,為了幫多數沒有出過國的成員,加強英文

能力,工研院還特別開了英文班,為大家惡補英文。

原本英語能力就頗佳的陳碧灣,加上打得一手好網球,在美國時

期,不但教會了曾繁城打網球,還成為芬德雷RCA廠網球好手競

相挑戰的對象,因而做了不少網球外交。

(啟航)

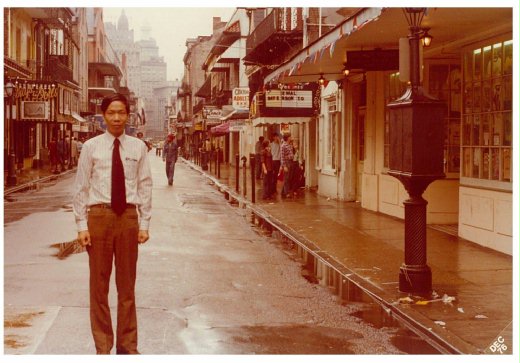

終於到了要遠赴美國的日子,孫運璿特別在經濟部會見第一批的

19位成員。當時,曹興誠、曾繁城、劉英達、邱羅火等人,都還

是30歲上下的年輕小夥子,更有不少人是第一次出國。

晚上的班機,出發日上午,邱羅火騎摩托車載著老婆,把當月工

研院發的9,000多元薪水全部領出來,他說,當時每個月的錢都

卡的很緊,要替老婆多想想。

回到家,握著搖籃裡,四個多月大的兒子的小手,邱羅火說:「

爸爸要去美國了。」

帶著孫運璿的期望,邱羅火心中有種驕傲,畢竟,這是台灣第一

批出國學高科技的。

第一批RCA成員先到紐澤西的RCA研發中心集訓,隨後就分成三隊

,分成紐澤西的IC設計組、俄亥俄州的CMOS製程組,以及佛羅里

達州的記憶體相關製程組,展開為期約一年的受訓。

(On job training)

分在俄亥俄州的劉英達等人,首先要面對的是文化衝突。美國人

喜歡看美式足球,休閒時間如果沒有出遊,就是看電視轉播球賽

。劉英達說:「還好有麥當勞。」像很多剛出國的人一樣,除了

自己下廚,就是吃麥當勞,面對美式足球賽,許多規則都不懂,

麥當勞的餐紙上,印了許多介紹,成為RCA成員進入美國生活最

好的簡介。

到現在,邱羅火、劉英達都很慶幸當年胡定華等人評估後選擇的

是RCA。「美國人說要教你,就是完全讓你看、隨你學,」劉英

達說。

RCA給員工的是線上訓練(On Job Training),直接讓台灣成員

到生產線上去,幾乎所有的技術都開放,只要成員要學。劉英達

說,RCA把台灣成員都當員工看,感覺很OPEN,尤其是RCA的資料

管理做的相當好,員工每天都會把生產線上的問題作紀錄,有些

寫的甚至是論文水準。

曾繁城說,這個寫「工作日誌」的好習慣,後來也帶回來到工研

院,成為標準作業流程的一部份。

回想當時,連錄影帶都還不是很普遍的時候,RCA是以錄音帶加

上幻燈片做生產線上的資料管理。常常,好幾個台灣成員,晚上

就坐在資料室裡,戴上耳機、看著幻燈片學習。劉英達笑著說,

英文的使用畢竟沒有那麼流暢,有錄音帶方便多了,不了解的地

方可以倒帶聽到懂為止。

特別重視成本管控的曾繁城,還擔任產出速度(throughput)紀

錄,拿起馬錶量測每一個生產線員工一天的產出量。這卻惹火了

RCA的工會,引發作業員抗議,認為這有違員工權益與尊嚴,只

好作罷。

(迫切的危機)

就在三方人馬加緊學習的時候,一個令人緊張的消息傳來:佛羅

里達那裡要造反了!

RCA計劃的第一批成員,被分到佛羅里達的四人,主要學習RCA新

晶圓廠的N型金氧半導體(nMOS)製程技術,並由在美取得博士

學位的許健擔任小組領隊,組員包括:林衡、萬學耘與黃顯雄。

沒想到,抵達佛羅理達第一天,四人為了定訂「生活公約」,就

因意見相左,發生言語衝突。

大家習稱的RCA計劃成員,都是一時之選的菁英,而所謂「菁英

」其實是很難相處的。平日上班,各就各的崗位學習不同項目,

還能相安無事。但一到假日,在只有一部車的情況下,個性迥異

的四人,還得同車共遊,則成為休假日的「酷刑」。

半年後,爆發一件令人驚心動魄的危機,有成員忍不住積壓已有

久的不滿與憤怒,私下要求另一成員,偷偷從晶圓廠內帶回「氫

氟酸」來,打算放在「死對頭」的床下。

氫氟酸(Hydrofluoric Acid)是無機酸中的一種強酸,腐蝕性

極強,氫離子可穿透人體的皮膚,引起深層組織的傷害甚至危及

骨頭。在晶圓製程中,用氫氟酸做為清洗晶圓表面的強酸液。

這樁差點鬧出人命的事件,幸好沒有發生。但消息已傳到遠在俄

亥俄州芬德雷分組領隊史欽泰耳中,他當機立斷決定,讓同芬德

雷的CMOS成員展開輪調。

於是,曾繁城告別待了八個月的寒冷亥俄州芬,與後來加入的許

金榮,到了充滿陽光海岸的佛羅里達。說也奇妙,佛羅里達小組

,在成員增加後,緊繃的人際關係,在適當的「隔離」措施後,

得到化解,令人緊張的衝突便消失了。

(台灣第一顆商用IC)

這段期間,台灣同步在進行建廠的工作,要等這批RCA菁英回國

,就接著導入生產。設計組也傳來好消息,福華先進總經理謝錦

銘等人完成晶片設計,交給製程組的人生產,這堪稱是台灣產業

垂直分工最早的樣板。

當時是國防部為了要對大陸統戰,決定用空飄氣球散發宣傳品。

要求RCA成員設計出一顆可以根據風向、風速調整的時脈控制晶

片,到了指定地點的上空,就引發電路、讓熱氣球爆裂。

由於高空的溫度較低,劉英達等還把產出的晶片放到冰箱去試驗

可靠性。

這一顆堪稱中華民國第一顆商用晶片的CIC001「可設定時間的電

子定時器」,當時還公開徵求設計標誌。最後是由早一步回到台

灣的曹興誠所設計作品中選。

(把電子產品都貼上made in Taiwan)

多年以後,當史欽泰被問到:「RCA計劃成員的學習成果如何?

」,他不脫工程師本色地回答,回台灣就要把示範工廠建起來,

製程run出來,馬上就得驗收成果,大家絲毫不敢大意。

史欽泰說,當年派到RCA的成員,連RCA的員工都驚訝於成員的程

度既高又整齊。「只是大家都沒有做積體電路的經驗罷了」,史

欽泰淡淡地說。

回到台灣,工研院的示範工廠建廠作業已經接近完成,到了要裝

機的時候。指指腦袋,邱羅火說,在RCA工廠每個製程都學習到

,甚至連鍋爐、機器擺放的位置,到現在都還歷歷在目。

RCA的生產線、無塵室都是早一代的設計,示範工廠裝機的時候

,大夥就用人力搬機器,當時是從3吋廠、7.5微米製程開始做起

。示範工廠量產後,生產良率很快就超過RCA技術母廠了。

劉英達認為,示範工廠的無塵室設計已經比RCA先進,台灣工程

師的工作態度又比較競競業業,都是良率高的主因。當時,劉英

達在RCA的工作夥伴,看到台灣成員的學習態度,就笑著說,以

後工作都要被台灣人搶走了,還自己做了些貼紙,把工作區域附

近的電話都貼上「Made In Taiwan」,沒想到,多年後這個笑話

倒是成真了。

示範工廠經營到賺錢,在商業行為與學術研究中必須有所取捨。

生產也需要週轉金,於是,1980年就成立了聯電。當時的資本額

僅有3.6億元。

劉英達說,當時根本沒有人想去聯電,當時也希望同是RCA成員

的曾繁城去幫聯電,但曾繁城選擇留在電子所技術做研發。1980

年1月3日,劉英達去聯電報到,曹興誠則是隔年10月要裝機的時

候去,時間上還比欣興電子董事長曾子章、聯電總經理吳宏仁等

晚。

不同於工研院示範工廠都必須遵照RCA指定的設備,聯電決定走

出自己的4吋廠路。劉英達說,當時在台灣做IC很辛苦的,因為

工廠少,設備一出問題,光是零組件就要等個兩、三星期。

留在工研院的曾繁城等人,還有一個夢想,希望工研院有一天可

以向日本的NEC一樣,可以技術自主、什麼基礎研發都可以做。

那時候的曾繁城,自己在工研院搞技術,透過許多的國際會議,

去學、去找paper。

1984年,孫運璿任行政院長,繼續與政務委員李國鼎共同推動「

超大型積體電路計劃」(VLSI)。曾繁城說,原本要蓋5吋廠,

因為立法院的預算慢了一年,後來就蓋了6吋廠,也成為後來的

台積電一廠。

等到欣銓科技董事長盧志遠回國的時候,深次微米計劃已經是8

吋廠了。

1980、1990年代,半導體產業越來越蓬勃發展,當時台灣股市的

本益比可以高達30倍,歸國學者創業的又多,創造了一波又一波

的浪潮。

威盛、聯發科等IC設計公司的成功,掀起台灣半導體產業的另一

波高峰。

2004年,台灣半導體產業產值首度突破1兆元。根據工研院經資

中心IEK的統計,當年台灣半導體產值為1兆990億元,年成長率

34.2%。

(台灣還可以有兆元產業的創造政策與政務官?)

回想這30年來,曾繁城認為,當年因為有孫運璿這些美好的領導

人,做事情就會輕鬆愉快,才讓台灣從落後美、日半導體技術好

幾年,追到0.18微米製程時候的接近同步,到現在甚至有機會超

前。

黃顯雄說,中國人的傳統是不相信年輕人,總認為嘴上無毛者、

辦事不牢。然而,他當年也不過28歲,就與年齡相仿的一群年輕

人們,完成了積體電路技術移轉、甚至更上層樓的IC技術開發。

這個啟示是,政府只要擬定有遠見的政策方向,大可放心交給年

輕人去執行,半導體產業30來的成就,是最好的明證。

邱羅火痛心地說,當年的官員是一心為國家做事,他們這些年輕

小夥子也是想讓台灣在經濟、技術上有所發展,可以幫助國家成

長。但是修憲議題一開始,台灣就越來越自我設限了。

參與過台灣一期、二期、三期半導體大型計畫的邱羅火說,現在

看不到政府對產業發展有什麼長期而具影響力的政策。

收拾起前一晚特別為了回顧RCA歷程所準備的資料,邱羅火略帶

落寞地說,他們這一批RCA成員大多到了耳順之年,儘管有很多

的董事長、總經理,但現在想的是退休,該交棒給年輕人了,才

不會像他們對台灣感到悲觀。

問起曹興誠有關當年RCA的回億,電話那頭傳來他淡然的聲音,

「陳年舊事,何足掛齒」。這些台灣IC先鋒的故事,都已日漸為

人淡忘。

但正如張愛玲所說的,「三十年前的月亮早已沉了下去,然而三

十年前的故事還沒完─完不了。」

字體:小 中 大

字體:小 中 大