字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2015/02/25 23:45:38瀏覽700|回應0|推薦3 | |

國史館「友誼走廊」展示歷任總統會晤外賓的照片,有些照片上的風雲人物已經作古,但老照片訴說的一段故事,甚至影響至今,尤其蔣公的幾幀照片顯示出世事變幻滄桑,讓人不勝噓唏。

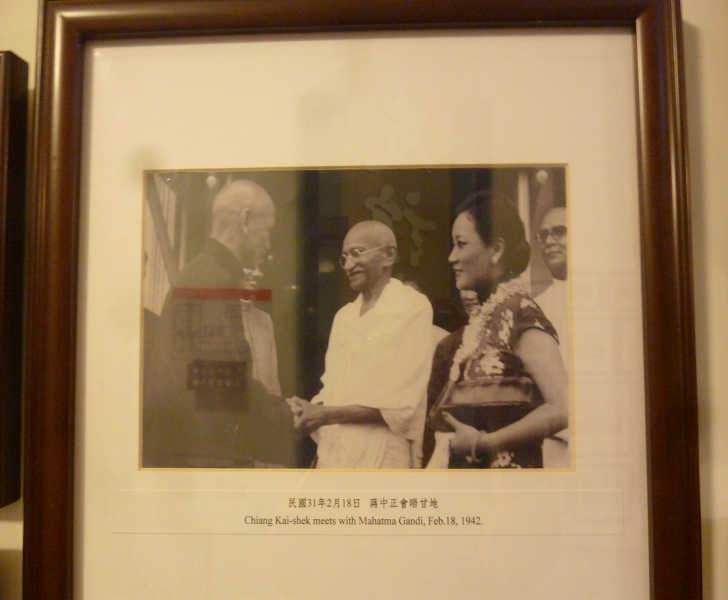

〈蔣公以中國戰區最高統帥身分出訪印度,19420218與國大黨精神領袖、印度聖雄甘地會面〉 第二次世界大戰爆發,英、美強權重歐輕亞,或者說是自顧不暇,其實,中國在日本軍國主義步步進逼下,早於民國26年(1937)被迫孤軍掀起七七抗戰,直到1941年12月,日軍偷襲珍珠港得手後,立即在東南亞展開對英、美的全面攻勢,企圖趁.歐戰方殷之機取代歐美老牌帝國主義,建立日本所謂的「大東亞共榮圈」。美國總統羅斯福為牽制百萬日軍,同年12月23日建議成立中國戰區,由蔣公膺任統帥,指揮中、越、泰、緬軍事;1942年元旦,美、英、中、蘇等26個國家在華盛頓發表「聯合國家宣言」,中國始正式成為國際反法西斯戰線中的主要一員,也才打破了孤軍作戰的局面。 當時,為確保印度及南洋各殖民地不為日敵顛覆利用,保護已受威脅的唯一國際交通孔道─ 滇緬公路,及籌劃開闢新的交通路線─ 中印公路,並冀望調解英國殖民當局與印度要求民族獨立力量之間的對峙,促成印度加入反軸心陣線,成為援華軍火中繼站,於是,在戰事倥傯之際,仍透過美國居中協調,排除英國疑慮,蔣公乃得於19420204~21期間出訪印度,創下我國國家元首第一次官式出訪的紀錄。 訪印期間,受到其朝野熱烈歡迎,如願會晤國大黨尼赫魯等各界人士,包括與甘地(19420218)長談6小時,蔣公表示同情印度的民族訴求,並希望在反軸心戰爭中發揮更大作用,甘地則介紹印度不合作、非暴力鬥爭策略,也表達雙方合作的願望。訪印最後一天,不顧英國反對,蔣公發表了「告印度國民書」,要求主權獨立、民族解放的國家目標躍然紙上,且為顧全戰局,勸告英、印互諒互讓,以打開雙方衝突和緊張僵局的苦心亦令人動容,無奈事與願違,終究未能化解英帝國主義宗主國與印度殖民地關係的尖銳矛盾。 畢竟形勢比人強,處於「倭暴俄狡」、「自私自利者」、「狡獪之流」、「陰番」(以上皆是蔣公日記用語)等帝國主義與殖民地關係之權利算計中,八年抗戰慘勝、虛弱的「四強」不敵政治現實,戰後也只能委屈接受蘇聯在東北、英國在香港的受降安排了。

〈聯合報1040207俄國雅爾達會議70年紀念銅像揭幕,就是這三巨頭簽訂的密約,美、英搞砸了手上一副好牌,很不幸地改變了二次大戰後的局勢〉 如不以成敗論英雄,蔣公反對帝國主義霸權,主張解放亞洲被壓迫的民族,藉此次訪問印度,提高了中國在處理亞洲事務中的國際地位,他真正不愧是孫中山先生的信徒啊,「國父遺囑」中,如「開國民會議」、「廢除不平等條約」、「聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬥」這些主張他可都做到了呢。

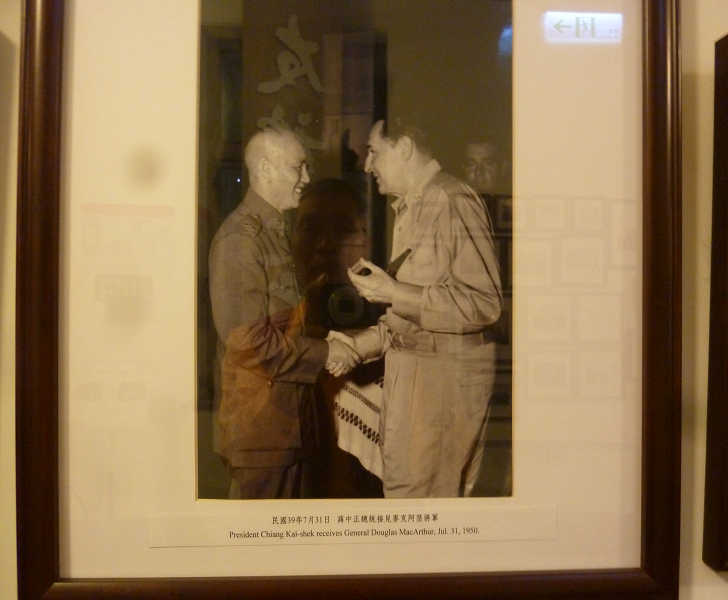

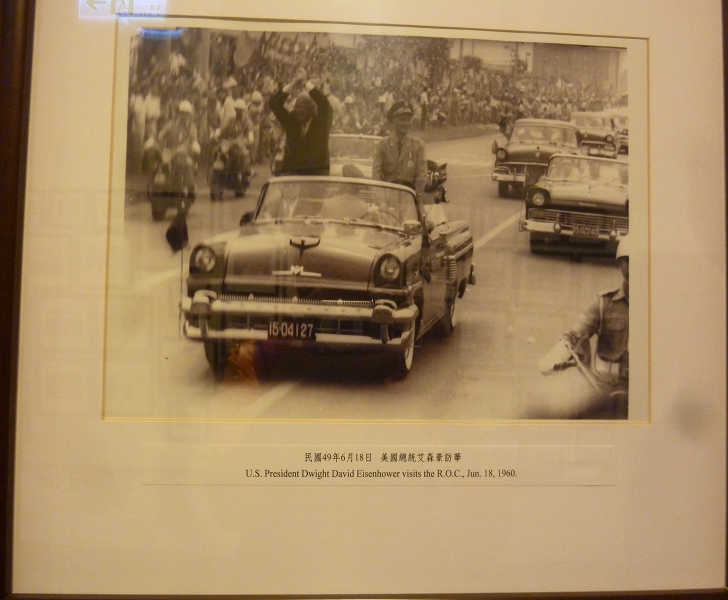

〈韓戰聯合國軍隊指揮官麥克阿瑟19500731訪台,兩位二次大戰將領初次會晤〉 中共竊據大陸,一面倒向蘇聯,政府遷都台北,處境風雨飄搖;美國杜魯門總統於1950年1月5日發表不介入台灣原則的聲明,國務卿艾奇遜1月12日發表台灣不在美國西太平洋防禦範圍,6月23日又表示不再供應台灣軍事援助等等,猶如落井下石。接著,韓戰於6月25日爆發,6月27日美國總統宣佈台灣中立化方針,指派第七艦隊巡防台灣海峽,防止雙方衝突。政府遷台危疑動盪的情勢,才得以稍稍喘一口氣。 美國總統杜魯門7月8日指定駐日盟軍統帥麥克阿瑟擔任韓戰聯合國軍的指揮官,但希望避免與中國或蘇聯產生直接衝突,不想引發第三次世界大戰;而麥克阿瑟則以軍事上的勝利為優先,在朝鮮半島的行動很多都未得到華府的首肯,有些甚至違背了華盛頓的決策。在這樣的形格勢禁下,政府6月28日向美國表達願派遣部隊前往朝鮮、及12月8日提議聯合國以海空軍援助國軍反攻大陸,使韓戰轉敗為勝等的努力,當然也未能成真。 麥克阿瑟是典型軍人,在戰場上就是要追求勝利,頗有「將在外,君命有所不受」之風,或者也是二次大戰戰功彪炳的兩位將軍英雄相惜,麥克阿瑟居然於7月31日率盟軍參謀長阿爾蒙德、美國駐遠東空軍總司令斯特拉特梅耶、遠東艦隊總司令卓伊、美國海軍第七艦隊司令史樞波等重要人物訪台,面會蔣公;8月1日發表共同聲明,表明美、華共同協防台澎。這樣的場景肯定有助於民心士氣的穩定,但麥克阿瑟此次旋風式訪台卻是先斬後奏,且又在日本公開發表演說,稱台灣是永不沉沒的航空母艦,還不斷地呼籲把韓戰從一場有限戰爭或局部戰爭轉變成與共產主義的全面戰爭,一勞永逸地解決共產主義問題。當然,這是公開和杜魯門政策唱反調。 中共人民志願軍10月25日參戰,12月30日麥克阿瑟向美國參謀首長聯席會議建議,動用台灣軍隊進兵華南與朝鮮,依然遭拒。麥克阿瑟認為韓戰牽涉到中共,要真正取得勝利,必須打垮中共;次年3月24日發表將於攻擊大陸後辭職云云,旋於4月11日遭解職,由李奇威將軍繼任。 麥克阿瑟被解職後,在全美受到英雄式的歡迎,當年4月19日在美國國會大廈發表「老兵不死」的著名演講,一句「老兵永遠不死,只是慢慢凋零!」傳誦至今。 韓戰雖於1953年7月27日簽署停戰協定,但中共參戰,直接導致美國與其關係破裂,此後中共被長期孤立;同時美國認識到台灣對牽制中共的戰略重要性,而將台灣重新納入防禦體系,遂有「中美共同防禦條約」的簽訂,且繼續承認中華民國政府為唯一合法的中國政府,以及支持中華民國在聯合國的席位。 其實,二次大戰軍人打了大勝仗,本來一手好牌,卻讓美、英政府首腦的所謂政治家搞成鐵幕深垂、荼毒生靈,真不知道他們高明在那兒,只不過是帝國主義仗勢欺人罷了。 〈美國總統艾森豪19600618訪台,是首位、也是唯一一位訪台的美國總統,二次大戰盟軍歐洲戰區和中國戰區的兩位統帥在台碰頭,象徵中美邦誼堅固〉 艾森豪總統主政時,於1954年2月15日與台灣簽署「中美共同防禦條約」,5月間國共雙方戰機在台海上空數度交手,雙方戰艦也相互開火;9月3日開始,中共突然猛烈砲轟金門島,是謂「九三砲戰」,共軍並在廈門集結15萬軍隊,危機似一觸即發。 當聯合國安理會處理雙方停火協議案時,中共卻於1955年1月15日,派軍機轟炸大陳島,並認為該案是干涉中國內政的行為,悍拒協商。艾森豪下令美國太平洋艦隊,迅速掩護國軍及人民自大陳島撤退,且要求國會授權總統動用武力來保衛台灣與澎湖。 艾森豪在3月16日記者會中,明確表示:「如果在遠東發生戰爭時,我們可能會動用小型戰略性的原子彈。」此一堅定的立場及明確的宣示,使得中共有所顧忌,而於4月17日宣佈:無意與美國開戰,願與美國商討有關台灣及遠東的問題,希望以和平方式解放台灣。美國也在4月26日宣稱:願意在不傷害中華民國的權益下,與中共商談停火問題。由於艾森豪處理台海危機過程中,堅定的立場,堅持絕不退讓的態度,得以維持海峽兩岸的安定與和平,間接也促使台灣得以全力發展經濟。 中共1958年8月23日突然砲擊金門,點燃戰火,雙方隔海砲擊,是謂「八二三砲戰」。砲戰初期,共軍打擊島上軍事目標,後期則封鎖海運線,以圍困金門;至10月初,宣佈放棄封鎖,改為「單打雙停(單打雙不打)」,逐漸減少攻勢。單打雙不打狀態一直維持到1979年和美國建交為止。 在此時刻,艾森豪於1960年6月18日訪台,創下現任美國總統訪問台灣的首例。兩國總統並發表聯合公報,彰顯邦誼穩固,譴責中共隔日砲擊金門的行為,也聲明繼續依「中美共同防禦條約」,保衛台澎金馬。 那些年,蔣公帶領走過不安,邁向小康。由這些老照片看來,每逢國事困頓,益見蔣公堅忍謀國、突破艱困的苦心,令人敬佩;其時運不濟的悲劇英雄角色,則令人感傷。 |

|

| ( 心情隨筆|雜記 ) |