字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2022/03/19 00:27:17瀏覽33|回應0|推薦0 | |

博翔科技為專業機械設備歐規/美規及半導體設備SEMI S2輔導顧問公司 本公司為專業從事設備安全檢測驗證與碳足跡驗證的輔導機構,擁有經驗豐富的機械安全輔導工程師,並與多家國內外知名驗證公司合作。 服務範圍包含各項產業機械、工業電控系統、鞋廠自動化設備、半導體設備及光電廠設備…等產品。 我們擁有在電子電器、家用電器類產品、電池類產品與機械設備類產品等認證經驗,亦熟悉各國法規要求及驗證標誌申請作業流程,與各國官方驗證單位直接配合,幫您快速取得各種驗證標誌。

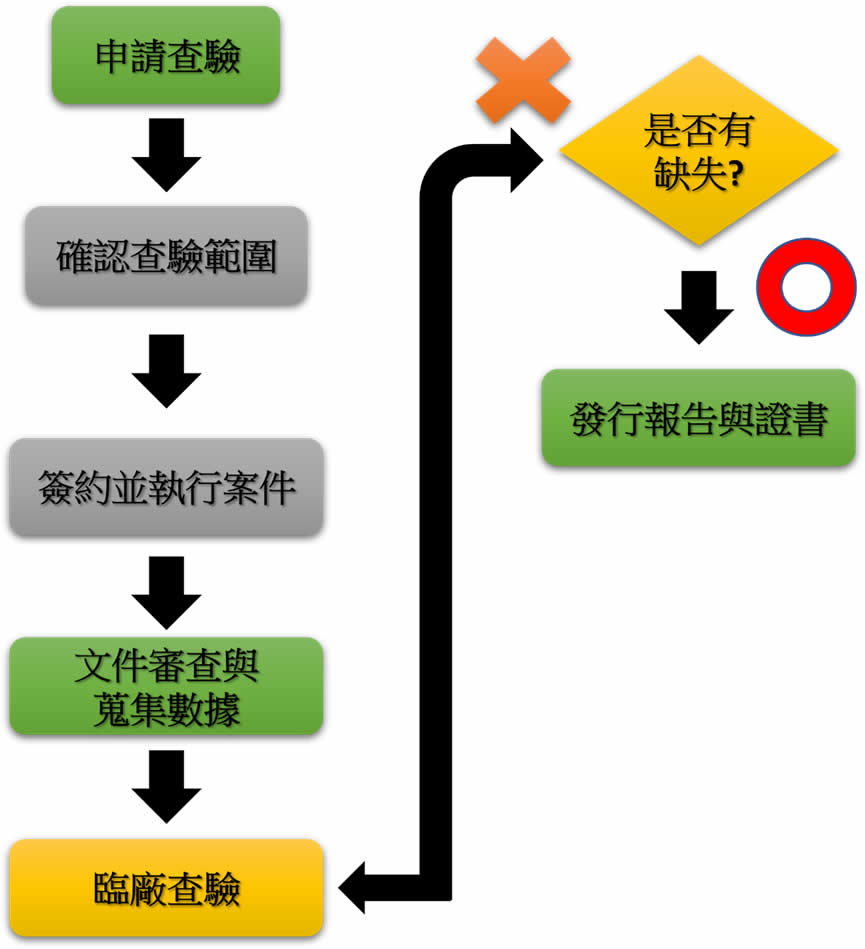

碳足跡是什麼? 產品的生命週期溫室氣體排放量(或稱產品碳足跡)的計算,需要有一套一致性的方法來引導與規範計算的過程。自2008年英國標準協會公布第一個針對產品碳足跡計算的規範—PAS 2050後,國際間目前已發展與發展中之產品碳足跡相關標準/規範。 一個產品在其生命週期內排放多少溫室氣體?過去幾年間,這個問題變得愈發重要。“產品碳足跡”可以給出答案。 產品碳足跡統計了一個產品在其生命週期各個階段產生的所有溫室氣體排放量。例如從資源開採、前體製造、成品製造,到成品離開公司大門過程產生的碳排放。 產品碳足跡使產品的溫室氣體排放量變得透明。 同時,博翔科技們採用環境、經濟和社會標準對產品進行全面的可持續發展評估。 英國碳足跡計算準則—BSI PAS 2050 國際標準組織(ISO)的碳足跡計算標準—ISO 14067系列 碳足跡盤查認證流程:

博翔科技獲得許多機構認證標章,專業度值得信賴 而博翔科技輔導產品眾多,CNC、包裝機、塑膠機械、壓出機、滾輪機以及PCR檢測儀器,皆可以透過博翔科技的輔導,取得相關認證。 我們的六大服務 全球權威認證機構 擬定認證方案與組合 CB轉證服務 防爆認證專區 協助準備各式技術文件 檢測領域廣 成為博翔科技的服務客戶,不只是博翔科技永續的客戶,更是擁有博翔科技專業的國內外證書團隊服務。 不論是在海內外入關問題方面、買家對認證問題釋義方面以及相關各國法令的專業知識,博翔科技服務眾多不同產品類型客戶 皆能一一替您解答。博翔科技不只是為客戶解決認證問題,更致力於提供客戶在取得認證之後更多產品行銷全世界的多元服務。 立即與我們聯絡: 加入LINE立即諮詢

——節選自長篇小說《病房》 文/曹森 老婦人的骨灰暫時托二老板存放起來,這事由成巧辦了,讓他啥時想喝酒了就言語一聲,反正那么點個盒子也占不了多大地方,別給扔了就行。待孩子大了些讓他再去安置。 大眼睛見了黃娟老姑母女,有幾分陌生的感覺。黃娟說:“這就是黃姨和你說過的讓你去的人家。這是姥姥,這是姨,她們今天來接你來了。” 大眼睛一一稱呼過,又立在我和黃娟中間。 “多俊一個小小子,來,讓姥姥愛愛。”老姑說著,上前拽著孩子的手,摟到懷里,便在大眼睛的臉蛋上親了一口,然后伸出有些粗糙的手捋摸著他的頭發,瞇著眼笑:“看看,這頭發還是帶卷的,定是個靈孩子。” 表姐也往母親身邊挪了挪,她的生相還不錯,膚色卻沒有城里人的那樣白皙,黝紅光亮,那自然是野地里天皴日曬的緣故。她面目和善,寡言少語,不像她母親那樣嘴巴伶俐,即使現在應該說些什么了,也只是向娘這邊挪上一挪,展開了眼,笑著。 “跟姥姥回咱們家去吧,那地方好著呢,葡萄李子紅,杏子黃,秋天還有大鴨梨,院里就全括著呢。有雞有鴨有豬有兔,門外頭有河河那邊是山山上全是樹,小孩子們一年四季都有的耍,可比這城里好多了。你看這地方的天,灰根根的,長長吸口氣都不香。你說呢,小子?”老太太像說書似的,把個大眼睛直說的楞著眼看。 我問黃娟幾點了,她說差一刻十點,我說我還有點事,你娘們幾個坐著吧,我最遲下午兩點回來,待有了結果,我去送他們。 礦招待所離醫院也就是幾分鐘的路,我徑直上了二樓,輕輕敲著209房間的門。大喬并沒走過來,只說:“門開著呢,進來吧。” 門開了以后,我卻楞住了:高醫生和另外一個女人也在屋里,我說:“你們認識?” 高醫生見了我,馬上站起來,一副“一朝被蛇咬,十年怕井繩”的樣子看著我,臉上有不自在的微笑:“你怎么來了?” 我一指大喬說:“我們有約,她讓我來的。” 那個女的有四十多歲,反問大喬:“你們認識?” “我們太平礦的筆桿子,大人小孩都認識。”大喬說:“都坐下吧。你喝水嗎?”她又問我。 “我只想抽煙,但屋子里不是女同志就是醫生,有點不好意思。”說著,煙癮便上來了,就不管不顧,從兜里摸出一支燃著了猛吸一口。 “我看咱們先走吧。”高醫生與那婦人說罷,又向大喬說:“今天先談到這里吧,行嗎?” 大喬說:“我們什么還沒談呢?” “改日吧,改日吧,你們有事,你們說。”姓高的看來是醋了我了,邊說邊往外走。那女人自也挪動了身子。 大喬把他送到樓梯口,說道:“那就以后再說吧,我不下去了。” 她進了屋,用不大公道的眼神掃了我一下:“你匯報的還挺清楚的嘛。” “我不該那樣說?”我有點冤屈地問她。 “該,你還說的有點少,才九個字。應該做篇文章把我們要談什么曾經談了什么都告訴他們。”她說話的語調涼嗖嗖的,真讓我不舒服。 這的確是個難以捉摸的女人,我對她那么多年的向往一剎那飛走了老遠。 “是生我的氣了嗎?”她見我不再言語,自知說的有些艮了,就把一杯水放在我面前,笑了笑:“讓你受制了,我不是沖你的。” “這讓我更糊涂了。”我真誠地看著她變化太多的臉色,越來越丈二和尚摸不著頭腦。 “那女的是這里中心化驗室的頭,硬要給我介紹這個高醫生,我不愿意,便特意安排了這一出,我過去原本就是叫你來的,這是其中的一項任務。”她終于和我交了實底,我大睜著兩眼看著她,心想,你當時什么也沒說呀,還是我再三地挽留你,真是欲擒故縱。 這個女人,讓我有點生畏了。 “姓高的沒有女人?”我問她。 “老婆死了不到半年,還有一個三歲的孩子。”她說。 “原來如此。”我若有所思地自言自語著。 “你對他了解嗎?” “噢……”我不知道該不該說梅影那天的事,我怕說 多了她再讓我受制,我特怕反復無常的人。只好說:“我們很少談什么,不大清楚他的情況。” 她不再問了,打開高腳柜,取出一瓶“長城干紅”葡萄酒來,還有兩聽雪碧,切好了的大同火腿,往桌上一擺。又拆開一袋榨菜,一袋五香花生豆。對我說:“我們不去餐館了,在這湊合著吧,為你壓壓驚。” 我一時不知說什么,我原以為是要叫她出外吃點便飯的,看她那種一冷一熱的樣子,就沒有講出來,甚至連原來要和她說的許多話都想吞掉了。現在她這樣安排,我什么也不能再講,看得出來,她是真心的。 她兌好了酒,我的這一杯很濃。整個走廊里沒有聲音,她是不是去過宣化,開會的人們也定是走光了。煤礦不景氣,客人們也甚是稀少。她留下來專門邀我,又是這樣一個環境,我酒還沒喝,便有了三分醉意。 “想什么呢,喝酒吧。”她先端起了酒杯等著我,我連忙拿起酒杯向前伸了伸,問:“不能碰吧?” “可以碰,怎么喝隨你。”她說。 “這酒味道不錯,挺純的。”我無話找話。 “味道好你就多喝點,反正今天也沒人管你。天高皇帝遠,同是淪落人。”她大大飲了一口酒自顧自地說。 “我原來一直以為你是個很難接近的人,成天臉上穆穆的,想和你說句話都怯怯的。現在看來……”我不知道該說什么了,只想說,看來,人人心里都有一團火。 “怎么不說了?怯,怯什么呢?你就是怯的太多了。喝酒吧,多喝點就不怯了。”說著,她一仰脖子自己先干了。 我舉著酒杯猶豫著,真怯了。我問她:“你平時自己喝嗎?” “想喝就喝,不想喝就不喝,沒人管我。”她又開始斟酒。 我也一抬頭灌了下去,把杯子給她。 就這樣,瓶里的酒已經下去了一大半,她的臉色,開始好像杯中兌過的酒,滿面酡紅,顯得分外嬌俏,不再那樣清冷拘人。 “你準備干什么去?”她冷不丁地問我。 “我還沒有想好。你幫我拿拿主意?”我看著她朦朧的眼睛說。 “我連自己都顧不了,還能給你拿主意?” “你真該顧顧自己了。”我又想起了幾個小時前說的“空耗”,想把話題套過來:“我上午說了那么一句話,你不大高興,一定有其中的理由,能不能講給我聽聽。” 她聽我提到這個問題,向來矜持肅正的神態放縱了一個溫和的微笑,這一笑和著她的滿面春光,使她越發地嬌媚生輝,展現出勾魂懾魄的魔力和性感。“她的確是一個美人!造物主真是神奇。”我動蕩的心暗暗讓自己發出這樣的感慨。 “你老這樣盯著我干什么,你以為我醉了是不是?”她的話剛性很足,柔情還少。 “我在等著你說呢,我才喝醉了,你說的,多喝點,喝多了就不怯了。”我不溫不火地說。 “不怯了干什么?”她目光幽幽地說。 “不干什么,我能干什么,我敢干什么!”我說著,不由地想起我在夢境中讓她承受的一次又一次不白之冤。 “我對你講了吧,我的心情十分地郁悶,脾氣也就顯得古怪,你不要往心里去。你上午有個比喻很好,像‘高壓鍋’,或者打多了氣的里胎吧,我說我沒有‘空耗’,有兩個意思,原想著婚不去結了,沒什么,人不一定非要千篇一律。到了我這個年齡,高不成低不就的,相互都難合適,也就算了。還不如學點東西,打發太多的時間。” “我知道。”我打斷了她的話:“你是我們礦那個專業唯一的高工,你的治學精神是人人嘆服的,第二呢?” “這是我太傷腦筋太潑煩的主要原因,你都看到了,整天不得消停,走到哪里都有人追著你,就像是追明星似的,今天這個打個電話,明天那個來個條子,去吃飯吧,去跳舞吧,去看節目吧,有的錢撐的沒處放的甚至要帶我去旅游,去出國......真正把你煩透了。不就是長了副美人胚子嘛,我要是個黃臉婆呢?丑八怪呢?他們還這樣纏我嗎?這些個男人,真沒幾個好東西!”說著,她又將半杯酒倒進肚里。 我不由地臉熱發燒,也情不自禁地笑了,我又一次聽到一個女人在說這樣的話,深深地為我的男同胞們悲哀,同時也有些不平。她問我:“你笑什么?”我說:“你打擊面太大了。” 她也笑了,但還是那樣固執地堅持著自己的意見:“就是嘛,就你這樣的所謂的好人,也不保險。” “誰說我不保險?”我不滿意她對我的這個評價,不由地反駁著。 “我說的,我看出來了。我長了一對好看的眼睛不光是讓人看的,我還會看人呢。”她的話硬是有妄圖反詰的意味,但又找不出足夠的理由。特別是我的內心,悄然嚴密地裝了她這么多年,她故作不知,故作不理,總是高昂著天使一樣的頭顱,使你怎么也無法走近她,而她現在卻明明白白地告訴你了,她不是不清楚,她早看出來了,無論你怎樣強言嘴硬,她都是那樣地一針見血地明告了你。 什么叫做賊心虛,什么叫裝洋蒜,我是深深地體驗了一次。 “行了,我們不說這些了,你今后打算怎么辦呢?”我狡猾地避開了她話題中的鋒芒所向。 “別問我了,我就這樣對付著吧,兵來將擋,水來土屯,我過慣了。‘慣’了是最不可戰勝的,那是豐富的積累,那是心中厚厚的一本書,每一道難題自己都解過,常常失敗的是別人。你甭為我擔心。”她非常自信地非常巧妙地把許多意思告給我,令我得重新小心翼翼地規矩起來。喝酒前的那份美好臆念已成為妄想。 “那么,我該走了。”我說。 “隨你便吧。”說著,她從包里取出一個信封,放在我面前:“這是兩千塊錢,你拿著,也沒委屈你多年來對我的看重,你的‘怯’還是比膽大妄為令人感動些。你收起來吧,我不缺錢,你出門在外不容易,不比家里。” 我一時之間竟沒了話說,我馬上意識到她不是去了宣化,而是專門回去取了一趟錢。這個女人原來是如此的細心而高貴,真是個暖瓶。可是,我怎么能拿她的錢呢?盡管我知道,征程漫漫,萬里長途,錢對我是那樣的重要。但一個七尺男兒要女人的錢,我心里真不是滋味。 “愣什么神呢?拿上走吧,你這人就這點缺點,不分什么時候,你當這是鬼子的錢,收買你呢?這不會傷你的自尊心,拿上吧,該吃吃點,注意你的身體。”這最后一句,不知道觸動了我哪根神經,有些令我鼻子發酸。原來,這世上還有這么多默默牽掛著我的人。我抑止不住地上前拉住她的手,緊緊地攥著。 “行了,放開吧,你把我弄疼了。”她這樣說著,卻沒有要抽出去的意思。 然而,我卻怕我再有什么‘不保險’的舉動,便一狠心,放開她的手,說了句:“謝謝了,你也要保重。時間還早,你躺一會吧。”拿上錢疾步出了房門。 回到醫院的時候,黃娟她們己經吃過了午飯。進門我就問:“談好了嗎?” “答應先去看看,他說梅姑娘和她說好了,過了這一陣,要帶他去北京。我們不強求孩子的選擇,隨他的意吧。”黃娟說。 “那你們就當任務的先帶他一段吧,人都是有感情的,說不定在慣了,他還不一定想走呢。”我對黃娟的表姐說:“這孩子很苦,大家多為她費點心吧,也算是件善事。” “他要是能在下來有多好,挺受人愛的。”表姐終于說了一句話。 老姑這時不知為什么停了話匣子,原來精神的兩眼現在癡瞪著。我看了看她漠然的表情問:“老嬸子,您說呢?” 她見我問話,兩眼又精了起來,脫口說:“好說好說,我那時還唱過《紅燈記》呢,有句臺詞叫‘窮不幫窮誰照應’,就算我們幫忙了,你大哥說是嗎?” 我聽著她的話似乎有點什么不大對勁,但說不出來。 “這孩子挺懂事,就當你的拉扯吧。”我又對了表姐說。 “孩子在慣了就好了,我不會讓他不滿意的。有啥事我再告給娟子,大哥你放心。”表姐的話卻是實誠。 “怎么樣,大眼睛,大伯帶你去看弓爺爺?” 孩子半天不語,現在終于露出了一些笑模樣,點了點頭走過來。 這幾天我聽了弓不少故事。十多年前他還是個身體很棒的窯工,五十多歲的時候還在窯下打硬活。是一次事故傷了他的腰,差點使他癱了,從此再沒有直起來。 他的老家也在我們縣的梅家山,那是革命老區,不少人多半輩子沒有見過汽車。弓見過,而且很早,是他十歲隨父親在黑風口的一次戰役,繳獲了日本鬼子的二十多輛汽車時開的眼。他的父親是這個區的副區長,親自指揮了那次被稱為是察哈爾省的“平型關式”的戰斗,這個地區就要解放的前夕,他的父親卻因為叛徒出賣而被殺害了。弓姓牛,叫牛百勝,是父親給他起的名,意思很明了,父親死前他就參了軍,“平津戰役”后部隊要南下,他的父親卻犧牲了。因為家里就他這一個兒,娘已經雙目失明,組織上決定讓他留下來照顧母親。六0年,老母沒有抗過那次饑餓的災難,去世了。 本來是烈士子弟的牛百勝,三十多歲了還沒有娶媳婦,他連自己的肚子都填不飽,成天餓的哇哇叫,便再也不愿在這深山老區呆下去了,步行兩天一夜來到正招工的光明礦。 后來,他在這里結了婚,媳婦就在這家礦醫院屬下的一個井口診所里守攤,他們有了一個兒子。都說百勝的老婆是礦里心腸挺好的女人,甭說對漢子伺候的有多心滿意足了。可不知老天做了什么孽,那一年,家里接二連三出大事,先是兒子砸死在井下,沒過了兩月,老婆也得了急病肚疼死了。到年根的時候,他自個又傷了腰。 弓稟性剛直,但脾氣暴,看不慣烏七八糟的事情,不怕那些歪戴帽子狗提鞋的主。他老婆還在世的時候,礦上有個叫劉三的斜門茬子,到哪里都想白吃白拿,說不對了就動手。一天夜里,他來到百勝的門前說:“老牛子家的,給拿點藥。” 這劉三比百勝老婆怎么也小十多歲,就這么個稱呼?百勝向老婆擺擺手,老婆說:“我下班了,明天吧。” 劉三來氣了:“我姥姥難受哩,能等到明天嗎?” 百勝老婆說:“我們家百勝也病了,離不開,你孩子舅舅不是有汽車嗎?到礦醫院看看去吧。” “你咋這么說話呢?都還說你是個好女人?”劉三起了高調。 老婆悄聲說:“我要不去去吧,老人的病當緊。”百勝不同意,他就是不怕這橫的,好好說怎么都行,他按下了老婆,自己披衣下地開門,一腳在里一腳在門外,從門后頭抄了把鐵锨出了門坎往墻根一戳:“咋了咋了,嚎嚎個啥?” 劉三眼一硬:“嚎嚎你嚎嚎啥?你不是病了嗎?裝了半天啞巴,現在吃對藥了又能說話了?” 百勝耳根后頭的火頓時冒起來,把鐵锨提了半人高叭地往石臺上一拍:“操你祖宗,你爺爺是啞巴!” “甭憑你是勞模,和爺耍威風,爺不怕你。”劉三一橫往前跨了兩步。 “好小子不怕就行,爺的勞模是憑骨頭棒受的,不是靠錢買的。咋了,二十多次取藥不給錢,衛生所給你家里開的?你以為爺是大舅姥爺的外甥女婿,操過你姐姐?想白吃盡拿?”百勝損起人來蠻有好話。 劉三滿嘴的黃牙銼著,氣得呼呼地直搓手,他還沒吃過這樣的虧,吧嗒著嘴說:“真看不出來,牛圈里拴了頭正經驢,咱今個試巴試巴,看看你老小子到底能尿幾尺高。”說著,小頭繞了兩圈,雙手往腰里一叉:“來吧!” 百勝拿起鐵锨照頭就拍,那劉三“媽呀”一聲叫喚倒退三尺遠:“嘿,真干哩。” 百勝說:“爺不玩假的,爺犯惡那假冒偽劣,你看爺這胳膊細是藤子的,雞巴砣小是銀子的,鐵锨不拿活還有鎬,還有大刀片,你想試試就往前栽。” 劉三毛了,又后退了兩步,軟下來。滿臉帶笑地說:“哥,兄弟有眼無珠,認不得真神神,你別和我計較。真的,俺姥姥是病了。” “病了你有汽車,往大醫院里送啊?你也不想想這樣一個小衛生所,本來就沒有多少藥,那是給受罪的弟兄們應急的。你一來就給你拿,拿上就走,從來也沒有說該算算帳了。你讓人家一個婦人家怎么說你?先結帳吧,結了帳再給你拿藥。”百勝說完,拿著鐵锨往回走。 劉三說了聲:“我回去拿錢。”便灰灰地走了。 從那以后,劉三見了百勝就發毛,不笑不說話。 百勝結婚的第二年,井口兩個干部硬磨著和他喝酒,三個人弄了兩瓶,其中有個大家叫他“花工”的副主任還要喝,百勝說:“我先尿泡去。”回來便上床睡覺,對媳婦說:“拉滅燈。” 不一會,花工來敲門,喊著啞嗓子叫道:“百勝媳婦,開門來。” “花主任有事?”百勝媳婦問。 “叫百勝起來喝酒,這還行,撂下俺們就跑?” “他都吐成這樣了,能再喝?”媳婦說。 “他不能喝了還是你不讓他喝了,這么早就睡?”花工說。 “我不讓他喝了。”百勝媳婦笑著應了一聲。 “你就這么稀罕漢子?”花工激百勝家里的。 “聽主任說的,就這么一個漢子我不稀罕還行,要是有上個三五個,醉就醉上個,死就死上個。”百勝媳婦柔柔的話里有骨頭。 花工聽出這是在挖苦他,他的老婆名聲不好,兩口子一路貨。于是頂了一句:“沒關系,你說話吧,遍地都是。”他報復著。 “要是誰也行就領到你家里去吧,我就稀罕百勝一個。”百勝媳婦不示弱。 到了半夜,花工的老婆來了,說男人吐得歷害,讓百勝媳婦去看看。百勝說:“去吧,他是喝的不少,但我告訴你,他如果再放涼的話,你就給我撤回來。” 果不出所料,百勝媳婦一進他家的門,花工就磨磨嘰嘰地嘟囔著:“你就喜歡百勝不喜歡我?把你大哥喝成這樣子你也不心疼?” 百勝媳婦笑著說:“主任看你說的,哪能亂喜歡呢,那不亂了套了嗎?”邊說邊張羅著要給他打點滴,誰知,剛一刺針頭,花工就按住他的手:“你說,為什么我比百勝喝的多你管他不管我?” 百勝媳婦忍著火氣說:“他挨我近。” “有多近?”百勝媳婦把針管子叭地一甩:“姓花的,回家問你娘去,奶奶我不伺候你!”說罷,哭著就跑出了門,花工的老婆后邊緊追著喊:“他嬸子,那個老混蛋真醉了,你千萬別在意,看在嫂子的份上。” 她頭也沒回地跑進了家門,爬在炕上就放聲地哭,百勝問明了因為,說:“算了,咱不和那醉鬼一般見識,上來睡吧,今夜里他踢斷門檻子咱也不去了。” 不一會,屋外有響動,是花工的老婆,輕輕地挪著腳,卻沒言語。又停了一會,還是那樣的腳步聲來回轉悠著,但終于忍不住了,張開了口:“她嬸,嫂子替他和你陪不是來了,你行行好,那老不死的吐的紅湯綠湯的,肚子都要吐出來了,再遲,就不行了,你辛苦一趟吧。” 百勝對媳婦說:“去吧,救人要緊,他還有兩個孩子呢。” 百勝說這話的時候,自己也覺得嘴軟,他的媳婦他知道,昨天還為一個工傷輸了她自己的血呢。今個是著實受了委曲。 花工躺了三天大炕,以后見到百勝媳婦,再不敢胡說亂嚼了。百勝對媳婦說:“好人要當,賴人要治,惡人也不要怕。一條炕上不睡兩樣的人,你是俺的好老婆。” 可是,好老婆卻早早地扔下他走了,百勝是老來喪子,半路里喪妻,從此便眉不開眼不展,以至到自己也出了事,硬是把一條硬朗朗的漢子壓成了“弓”。 我給弓買了兩聽罐頭和一瓶酒,來到大鐵柵欄門外,門依舊鎖著。我晃動了一下鐵門,弓應聲“等等”。說過,他還是那么急顛急顛地走過來,左手還垂在襠間,手指不停地捻動著。黑色的褲子油光閃亮,能照見影。他立在門里,直接能看到大眼睛,望我需要費些力氣,頭抬起來很困難。混濁無光的眼原是被太多的悲愴充填鈣化過,眼珠子好似銹在眼眶里。 他一定還記著我,沒有再問什么,他看到了酒,眼睛有些激活,如同不能飛翔的小鳥等到了母親叼回來的吃食。他把鑰匙遞出來,我費力地打開了與他腦袋平齊的鎖。大眼睛問一聲“爺爺好。”他含混地應著,我們一同向院里走。 有兩只老鼠在墻根下打架,碰落了墻皮打在它們身上,吱吱叫著跑開了。我還聽說,前幾年這里有另外兩個老頭,一個老太太,和弓加在一起算個“四人幫”,三個老頭把老太太視若掌上明珠,院子里多少有些喜氣。老太太夜里怕老鼠,老頭們便輪流為她站崗。后來老太太死去了,但“弓”還挺著,到底是“藤子”的。 “大叔,這孩子要走了,我們來看看您,道個別。”我說。 “回山西?”他甕聲甕氣地問我,聽這意思,他好像知道了什么。 “先去走個親戚。”我說著,把手里的東西放下來,問他吃什么,想幫他打開,他伸出右手摸摸孩子的臉,說:“你吃吧。” 大眼睛搖搖頭:“爺爺吃吧,大伯說你是個可憐的人,他給你買的。” 弓努力抬著頭,看看我。 我啟開一聽牛肉罐頭,先捏出一塊給大眼睛,他還是表示不要。我說:“嘗嘗吧,你還是個孩子哩。”便強塞到他嘴里。我又擰開了酒瓶蓋,內口的凹形塞子里還掖著兩元錢,這是康保酒廠里很有魅力的促銷手段。弓見了,露出了很開心的笑模樣,我說:“這是您老的福氣,您收起來吧。”便給他裝入褲兜中,誰知兜卻沒底,一下子碰到了他那“銀砣子”,我們倆個都笑了。 “給他吧。”他指指大眼睛。 我和孩子對視著,大眼睛堅決地說:“我不要!” 我說:“我們走了,您自己喝點吧。” 他又費勁地看了看我,臉上茫然著。 +10我喜歡 大牛把杯里的酒一口干了,才意味深長地道:大山,別以為請我撮一頓,我就會原諒你。 我都說好多遍了,丟下你一個人在工地上,是我不對。一切都在杯中,你還要我咋樣?大山悻悻地說。 大牛夾了一筷子菜,慢悠悠道:事兒就不是你這么干的。你玩失蹤可以,和老板娘遠走高飛也沒問題,但是你得和我打個招呼,再走。 大山無奈地笑了笑,說:私奔這事兒知道的人越少越好。是我不對,我認罰。一杯酒倒進肚里,火辣辣地扇嘴,大山顯得既仁義又痛苦的樣子。 大牛冷眼看著大山,朦朦朧朧,卻看不見人心。見桌上的瓶子空了,想了想,喊服務員又上了一瓶。 大牛說,再來一杯。這杯酒,是替老板罰你的。拐了人家老婆,還有理了你! 大山笑道:別說得那么難聽,好吧。這男女之間的事,心甘情愿又不勉強的。 大牛撇了撇嘴,說:你吃了豹子膽,敢招惹老板的女人,當心惹麻煩。 大山說:牛哥,鞋合不合適,只有腳知道。 大牛罵道:知道你個屁,你老家有老婆的,自己沒個逼數嗎?還敢在外面沾花惹草。叫老板抓住,打斷你的狗腿。 話冷冰冰的襲來,大山冷汗就下來了。 大山沒趣地喝了一小口酒,道:我又不是嚇大的。再說是老板娘找我的,到嘴的肉不吃白不吃。 大牛白了大山一眼,長長嘆了口氣,問:你把老板娘藏哪里了? 大山說:實不相瞞,我讓她住在鉤子嶺賓館。地區偏遠,基本沒人知道。 大牛點了支煙,隨手扔給大山一支,說:咱倆是一個村的老鄉,有話直說。你這是犯了重婚罪,知道嗎?能脫手就趕緊脫手吧,免得夜長夢多。 大山狠狠吸了口煙,看著窗外,沒言語。 大牛也不好再說什么了 。兩個男人就這么戳在小酒館里的桌上,靜靜地想著心事。 大牛是在下班后,回宿舍的路上,看見一個熟悉的身影,就追了上去,果然是大山。 大山左手拎著瓶白酒、右手拿著花生米、醬牛肉的塑料袋子,正哼小曲呢。背上猛地被人拍了一巴掌,嚇得渾身直哆嗦。定睛一看,原來是冤家大牛。 要不怎么說,不是冤家不碰頭呢! 大山就問,大牛,你怎么跑到這個鳥不拉屎的小鎮上?電焊不干啦? 大牛氣鼓鼓地道:你走了,我還干個毛線啊。人生地不熟的。只能靠自己找活唄。 大山不好意思 地笑了,問:那你現在做啥? 大牛說:遇到好心人了,介紹到這里焊管廠,找口飯吃。靠你,我早就餓死了。 大山一個勁地賠不是,說:走,我請客。咱哥倆要好好喝一杯,慶祝相聚。 你大爺的,害得我好苦。大牛罵了一句。 兩人找了家小酒館坐下來,便推杯換盞,互相邊懟邊喝起來。 酒過三巡,菜過五味。話已至此,就此打住。 夜慢慢地深了,兩人東倒西歪地出了小酒館的大門。 大牛說,我得回宿舍了 。 大山一把拉住,道:跟我回賓館住一晚,再刮刮蛋。 大牛說:我可沒那閑錢住賓館。 大山道,我開了兩間的,就是防止意外。狡兔三窟嘛,你懂的. 大牛笑了,說:好吧,我住可以,但是晚上你倆動靜可別鬧得太大,撩得人家睡不著覺,我可不饒你。 大山拍了大牛一巴掌,道:想啥呢,走吧。 兩位喝得暈暈乎乎的漢子,搖搖晃晃地到了鉤子嶺賓館。 前臺見了熟客大山帶了位陌生男子進來,忙喊住,說要登記身份證。 大牛說,出門忘了帶,要不我回去睡吧。 大山臉紅撲撲的,走近吧臺,悄悄塞給服務員兩張票子,說:我兄弟呢,喝多了,住我房間,就一晚上,給個方便。 前臺立即笑瞇瞇地應允,目送兩人一步三晃地上樓而去。 站在賓館房間的門口,大牛問:老板娘呢? 大山道:大晚上的,早睡覺了。 大牛釋然。 在寬敞明亮的衛生間一番洗漱,大牛就舒舒服服地躺在席夢思床上。 過了一會兒,大山穿著睡衣,拿瓶水,丟給大山,說:醒醒酒吧。 口干舌燥的大牛喝了一口,感覺味道怪怪的。 兩人喝了兩瓶酒,是有點多,味蕾不正常,也是正常的。 大山說:沒啥事,那我就睡覺了。我在隔壁房間,渴了招呼我。 大牛放下瓶子,閉眼懶懶地道:大老爺們,還怕被人搶了去?你去睡吧。 這段時間,因為找活,大牛確實心理和身體都經受極大的磨練,沒怎么睡個安穩覺。一個人孤孤單單地在異鄉,早起晚睡地打著一份來之不易的工。白天拼命地干活,晚上拼命地想家。 關了壁燈,大牛四腳朝天地躺在床上,喝了那瓶水后,很快就響起了雷鳴般的鼾聲。 ------ 恍惚中,有人爬到大牛身上,淡淡的體香激起了大牛的荷爾蒙。飽滿的雙乳在大牛臉上蹭來蹭去。迷迷糊糊的大牛緊緊地抱住朝思暮想的“何薇”,亂啃亂摸起來。 夜深人靜,外面蟬息蟲休。室內孤男寡女,如干柴烈火。 汗衫被脫了去,女人的唇在身上游蕩。一寸一寸地舔舐著,癢癢的,酥酥的,令人無比難熬,無比痛苦、又無比興奮。 黑暗中,女子的喘息聲,讓大牛的男人雄風再起,一切的煩惱都丟到爪哇國去了,啥也不顧了,縱橫馳騁,香汗遍流,壓抑爆發。 正在酣暢淋漓時,外面咚咚咚地響起敲門聲:開門,身份證備好,我們要查房...... +10我喜歡 老旦的焦慮是從看見那幾塊麥田開始的。搬遷到縣城有小兩個月了,他也覺得自己已經適應了眼下的生活狀態,在森林公園里散散步,跳跳舞,和幾個同齡人聊聊天,悠閑而飄逸,使他像是住進了“桃花園”,不,該是“大觀園”。原來在鄉下,一天到晚不停地勞作,這樣那樣的農活一下子離得好遠,恍如隔世。 那天是他提議登山的,他的提議得到幾個同齡人的贊同,于是他們早飯后就開始登山。 山叫石龍山,坐落在縣城的東邊,是一座南北走向的山脈,像一條巨龍守護在縣城的東邊。五月下旬,初夏時節,天氣還不算炎熱,走在山下的林間小路上,還能感受到絲絲涼意,雖然都是年近古稀的老者,但是常年生活在山里,走山路的功底還在,再說這山也不算太高,看著路旁幾個氣喘吁吁的年輕人,他們不約而同地笑笑,超過年輕人,一口氣登到山頂。 回過頭,俯瞰縣城,縣城的全貌盡收眼底,樓房林立,街道縱橫,亳清河宛若游龍穿城而過,水波蕩漾,使小小的山城充滿了靈氣和活力。再往遠處看,西南角的尾礦庫,像一顆明珠鑲嵌在那里。對面的山崗上,風力發電高大的風車,慢悠悠地轉動著,襯托得小城,似乎成了童話里的城堡,平靜中多了幾分神秘。哦,小小的縣城如此美麗,簡直就是一幅畫,不知是誰驚呼一聲:太美了! 四周望去,西邊是縣城,北邊是礦區,東邊是連綿的群山,南邊是起伏的丘陵和田野,有大片大片的麥田,微風吹拂,麥浪滾滾,麥子已顯黃稍,一派即將成熟的景象。天藍瑩瑩的,沒有一絲云彩,極目遠眺,可以望見極遠的一片水面,那是黃河小浪底水庫庫區,庫面粼粼波光,水波不興。 同伴們都在興奮地說著什么,老旦一句也沒聽見,他看到山下的即將成熟的麥田,就開始發起急來。他突然想起了原來的家園,還有等待收割的小麥,他為那些麥子發愁。 村子整體搬遷到縣城了,但原先的土地都種著,眼下馬上就到夏收了,村里的麥子可怎么收割。他忽然覺得,這幾個月的生活仿佛是一場夢,眼前山下的那些麥田使他驚醒了,他有種虛脫的感覺,額頭出了一層細汗,有點喘不過氣來,心里犯著迷糊,不知怎么隨著同伴們走下山。 經歷過的麥收,像是一部陳年的電影,在他腦海里顛來復去播放著。 “龍口奪食”是老一輩人對夏收的叫法,小時候,老旦不明白,收麥就收麥,咋就成了從龍口里奪。后來長大了,當自己領著一個家,當眼看著割倒的麥子,還來不及拉到場里,雨卻不管不顧地下著,慢慢地麥穗發脹,麥粒爆滿,針尖似的麥芽悄然露頭,一年的辛苦難以收獲,此后的一年全家就要吃難以下咽的“出芽麥”的時候,才深深地感悟到了這句話的含義,暗暗佩服先民們的智慧和精確,當然,也為自己面對大自然的渺小和無力而流淚。 那時候,收麥簡直就是一場全民戰爭,在外上班的,學校教學的,平時有小病小災不下地的都回村,都下地,連上學的孩子們出手了,也要下地去撿拾麥子,拾的麥子要交回隊里,收工的時候,隊里有人負責過秤,夏后隊里會根據拾麥的數量給補貼。記得那年,他們兄弟姊妹幾個拾麥竟然分得二十多塊錢,趕上了一個壯勞力半年的勞作,讓他們很是自豪了一陣子。雖然,那些錢只在母親的手里待了三天,就被小弟的一場急病花個精光。因此,母親多少年都在念叨,要不是那些錢,拿啥去救小弟的命。 那時候,收麥靠的全是人工,先要用鐮刀把麥子割倒,然后再把麥子一擔一擔肩挑到麥場里,再用牛或者馬拉著石頭碌碡,一圈一圈地碾著,其間還要翻場,把地下的麥子翻到上面,等碾好的時候,人們用木杈把麥草挑起來,集到旁邊,再把麥糠連同麥粒推成一堆,乘著風用木锨揚起,風吹走麥糠,落下黃燦燦的麥粒。那時候還是大集體,一個生產隊幾百畝地,收麥的時間要有個把月,甚至更長。 每年的收成全看老天,假如天公作美,就會豐產豐收,反之,就會豐產不豐收。 老旦的村子在山里,海拔高氣溫低,收麥的時間要比山下晚一些,大多的年份,收麥的時候正好趕上雨季,麥子收不回來,在地里被雨水泡得發芽,發過芽的麥子磨出的面粉,不是白的,而是發灰,和面的時候很難揉到一塊,吃著粘牙,蒸出來的饅頭,不是白而喧,而是黑而硬,那味道不是一個難吃能說盡的。 于是,從他們的村子還出了一個遠近聞名的歇后語:“山里家蒸包子——這一鍋不說啦。”意思是由于面不好,蒸不出好吃的包子、饅頭,只好自嘲地說這一鍋不說啦,看下一鍋吧。當然,下一鍋也不會出現奇跡的。上學的時候,這個歇后語很令老旦汗顏,油然產生一種自卑,在同學面前難以抬頭。 后來,村里修寬了路,有了拖拉機,用拖拉機拉麥,要比人肩挑快許多,碾麥也非牛馬所能及。再后來村里通了電,用上了脫粒機,脫粒機可以直接出麥子,又少了揚場的那道工序,漸漸地,吃出芽麥的日子少了。 老旦性子急,每到收麥的時候,他都是急得手忙腳亂的,越急越出錯,越急越不出工。到了包產到戶的時候,他家里也分了家,他種著分給自家的那幾畝地,總是力不從心,那幾年,別人家的麥子好好的,而他家的還是幾乎年年出芽。所以,一到收麥的時候,他就著急上火,嘴邊出泡,有時候,坐在那里一動不動,還一身一身地出汗,這情況持續了好多年,直到兒子們長大,他有了幫手才得到改變。 前幾年,村里實施了“坡改梯”工程,把原來的小塊土地,平整成大塊,路也修得更寬了,聯合收割機開進村里,用聯合收割機收麥,想象不到的快,整個村子的麥事也就幾天功夫,有時候天下著小雨,收割機照樣收割。那機器開進麥田里,就像一個大推子,把一塊塊麥田推成光頭,人們在地頭等著,只要準備好袋子裝麥子就行了。 記得那一年,老旦激動的好幾夜都睡不著,半夜里,還要走到放麥子的屋里,摸摸裝滿麥子的袋子,鞠一把顆粒飽滿,沒有出過芽的麥子,聞一聞,看一看,只怕一不小心,麥芽就調皮地拱出來。 現在他著急的是,搬遷到了城里,住的是單元樓,收下麥子放哪呢,再說村里人好多都在外地打工,他們的麥子可咋辦?還有村子里的人都搬遷了,回去收麥在哪吃飯?……想著這些,嘴角又要出泡了。 晚上吃飯的時候,老旦說出自己的擔憂。孫兒說他們都安排好了,不讓他操心。 盡管孫兒那樣說,他還是不放心,夜里翻來覆去睡不著,一大早,他破例沒有去跳舞,他去了自由市場,他想兒孫們現在都打工掙錢,不把農活當回事,還是要靠自己去收麥子,跑遍了市場竟然沒找到他想要的塑料袋子,后來,在一個小雜貨店里,他找到了袋子,店主似乎對他這份生意一點都不熱心,愛理不理的樣子,一個袋子要三塊錢,記得以前是一塊錢兩個,本來他想還價,看看店主的臉色,他一咬牙,買了三十個袋子,走出店好久,他一手拎著袋子,一手攥著店主找給他的十元錢,還有點隱約地心疼。 他還找好了晾曬麥子的地方,就是他們每天跳舞的那個小廣場,麥子拉回來,就在那里晾曬,如若管理人員不讓曬的話,給他買兩盒好煙。 車子呢?還要找個車子拉麥子,以前家里有三輪,如今給處理了,村里的人家都給他一樣,這又使他犯難,他上街問了問出租的三輪,他們要價高的出奇,老旦覺得嘴角的泡更大了些。 他就像入了迷一樣,每天就是盤算著如何收麥、如何晾曬,甚至連回去買什么菜,怎么做飯都像放電影一樣,在腦子里不知過了多少遍。結果給熬煎的上火不說,還發了高燒,那天夜里燒得說胡話,兒孫們嚇得趕緊把他送到醫院,好在不是啥大毛病,輸了兩天液就好了,醫生說他是心火太盛,藥物治標不治本,假如心火不取,可能還會復發。孫兒笑笑,說他的心火快去了。 村里的麥子熟了,那天早上孫兒和幾個年輕人開了兩輛車回村收麥,老旦說,看你們一個個手干腳凈的哪像干活的樣,那一伙年輕人笑笑,開車走了,當他們走出好遠,老旦想起孫兒沒拿他買的袋子,便趕緊打電話,孫兒一個勁的說,不用不用。他嘆嘆氣,掛了電話。 天不黑他們就回來了,他問孫兒:你們收的麥子呢? 孫兒答:存面粉廠了,縣里的幾大面粉廠早做好了準備,他們的車子就在地頭等著,愿意存的過斤后打收條,不愿意存的直接結算錢。你以為還像以前那么麻煩。 孫兒的回答令他一怔。 孫兒在那邊,低著頭一個勁地擺弄手機,還用微信和村里在外邊打工的視頻聊天,后來老旦總算是聽明白了,那幾個打工沒回來的,托付孫兒替他們收麥,孫兒一一把賣麥子的錢用微信發給他們。 “今年的麥事就算完了?”他問孫兒。 “完了。”孫兒答。 “他們不痛不癢,連地里都沒去,就收完了麥?” “可不是咋的,我給他們發了收麥的視頻,過秤的照片,他們很放心的。” “早知道這樣,我還熬煎個啥呢?” “是呀,早說,不用您管,不用您管,你還不信。” “唉,我買的那些袋子白買了,九十塊錢哩。” “不用擔心,肯定會有用的。我朋友開農家樂,他要裝煤裝柴火啥的,肯定用得上,改天賣給他,要他一百。” 老旦不知說什么好了,于是去看電視,想想這一段的熬煎,真是杞人憂天了。 老旦想再登一次山,那幾個同伴都說天熱不去,他便獨自再次去登,幾天時間,山里的景色已變了樣,樹葉綠的更深,不知名的野花猶顯艷麗,荊花也開了,紫色的、白色的占滿了山坡,成群的蜜蜂嗡嗡嚶嚶地在花叢中翻飛著,忙碌著。 到了山頂,看到山腳下的田野,亦是變了模樣,綠的是玉米、是豆子、是高粱、是谷子,鮮艷的是花,黃的是新翻的土地,拖拉機在田野上耕耘,距離遠,聽不到它的聲音,就像是一部無聲電影,使他覺得那些農事離自己那么遠,那么遠。 晚上,村里的同伴來告訴他,縣里老齡委組織了“夕陽紅”旅行,組織老人們去秦皇島。問他參加不參加,他連說去去去。 可能是登山累了,夜里他睡得早,他又夢見收麥的情景,奇怪的是,夢里的收麥是那樣輕松,這輕松使得他在夢里笑了起來。 作者簡介 楊志強,男,生于1967年 +10我喜歡 桃園碳標籤盤查桃園碳權認證機構台北減碳標籤輔導台北碳標籤盤查 台南綠色能源查證 台南ISO 14064碳足跡規範認證 推薦碳足跡認證顧問公司桃園ISO 14064碳足跡查證 桃園碳足跡驗證 推薦針對ISO 14067碳足跡標章輔導驗證單位台北碳權管理 新竹減碳標章認證機構 推薦讓您快速取得碳足跡驗證標章 |

|

| ( 知識學習|連載小說 ) |