字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2022/04/02 09:55:18瀏覽20|回應0|推薦0 | |

|

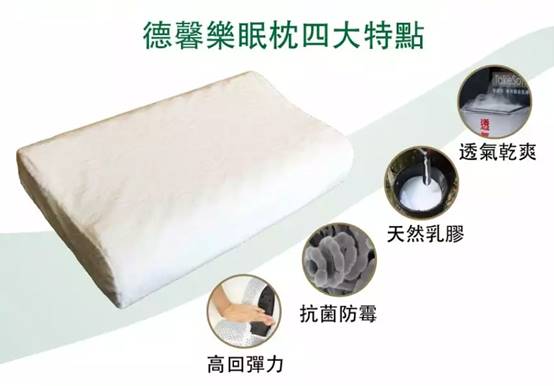

德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。 我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。 德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。 從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」 現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓 石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能 德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。 引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品 開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後 創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。 同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。 石墨烯枕頭製作開模一條龍: 原料調配 成品製造 包裝設計

德行天下:

得知老木匠患病住院,我立馬趕去醫院。正巧,老木匠的病床前坐著幾位同村的老伙伴。老伙伴們探望老友,寬慰老木匠,也感嘆歲月易逝,殷切希望老木匠能夠早日康復。有老友說:“老木匠,我們都惦記您。”“老木匠,好人,會有好報的。”老友們關心老木匠,情深義重,是因為老木匠一生給張家為李家做過不少事出過好多力,大家心存感激。置身此情此景,我情不自禁地又一次想起了老母親常說的話:“行得春風有夏雨”。 我的母親去世已經四十多年了。小時候,母親時常給我嘮叨父親的事:“東洋人把他塞進麻袋,抬上大橋要扔進白茆塘里,多謝村里人紛紛挺身而出做擔保,你老子才算保住了小命。”父親的事有好幾位叔叔給我講過:他協助游擊隊籌糧,和任司令是好朋友,還從陽溝溇救回了負重傷的“江抗”楊司令……說過父親的事,母親會加上一句話:“咳,行得春風有夏雨。”因此,我心里時時擱著這句話,決心也做一個行春風的好人。 銘記著“行得春風有夏雨”,孩提時代的我行春風,努力做一個好孩子:我拾到了一沓鈔票,追上前去還給了還沒有覺察的失主;我去村前村后撿廢銅爛鐵,為抗美援朝捐獻飛機大炮;十歲剛出頭我跟著老師去數里外的農校,當小老師為翻身農民掃除文盲……我努力著,因而成為了小學時代的“三好”學生標兵,一張張“三好”獎狀一直拿到畢業離校。 銘記著“行得春風有夏雨”,工作期間的我行春風,努力做一個好老師:為了讓自己有滿“一桶水”, 我虛心向老教師請教,又參加了函授學習和高教“自考”;為了贏得教育教學的第一手資料,我隔三差五去學生家家訪,和學生和家長交朋友;為了讓貧困孩子安心上學,我資助了他們中的一位又一位……我努力著,因而受到了學生的尊敬和家長的信賴,在病床頭收到了被評為先進教師的好消息。 銘記著“行得春風有夏雨”,退休以后的我行春風,努力做一個好老頭:一退休我就為村里鎮里多家單位做義務活,即使是嚴寒酷暑也堅持不輟;我不去做有償服務,卻十年如一日堅持了做學校退休教師的“勤雜員”;我喜歡讀讀寫寫,以己一技之長為學校、社區、民企等單位持之以恒地做我力所能及的事……我努力著,因此一位小學老教師居然獲得了先進文藝工作者的稱號。 “行得春風有夏雨”,我也用此話激勵兒孫,我的兒孫們也銘記著這句話。他們都努力學習,積極工作,也努力行春風,力爭為家鄉,為社會多多貢獻正能量。(美文精選網:www.meiwenjx.com) 告別老木匠走出醫院,我與老友們說:“老木匠人緣好,受大家尊敬,正是‘行得春風有夏雨’。如果每個人都行春風做好人,家庭就會其樂融融,社會就會文明和諧,世界就會合作共贏。”“老馬說得好,不過,我們也得小心提防狗茍蠅營之徒,警惕他們破壞我們的好事!”老村長拍拍我的肩膀補充說。 +10我喜歡 文/毛進 一連幾天,莊老漢被老婆馬貴英硬逼著一起去打理從隔鄰四壁要來的11塊荒廢地。 “要來恁多地干啥?”莊老漢問。 “栽葡萄苗、草莓苗唄!你那大侄子不是當上了村支書嗎?打小時候,你就疼愛他。自打我們兒子意外后,我們就成孤寡老人了,兒媳分給我們的那點撫恤金,都拿去醫你老殘腿整光了,這些,大侄子不是不知道?咱們要求政府扶貧,明天星期六,你找大侄子去。” 莊老漢說:“好。” 第二天早晨,莊老漢還賴在床上睡覺,馬貴英就催促他了:“太陽都曬屁股了,起來得啰!” 莊老漢被叫醒了,側目一看,果然,金燦燦的陽光都爬進窗來了,這才伸了個懶腰,起床穿衣,趿拉著布鞋,簡單洗漱,往嘴里扒拉下一碗紅苕稀飯后,就跛腳去了大侄子家:“大侄子,我請求扶貧,看在咱叔侄分上得多關照哈!” 按理,莊老漢中年得子,老年喪子,又患嚴重風濕老殘腿,老倆口僅靠種幾塊薄地不窮才怪,如今想脫貧是好事,然而,莊敏心想:村里誰不知他與莊老漢的關系?會咋想:哦,你莊敏的二叔就該扶貧,這有沒私人感情滲在里面?那我們也不富,也該享受政策扶貧啊!這,這不落了個認人為親,以權謀私之嫌嗎? 面對二叔滿臉的哀求媚笑,莊敏好為難呀,思忖片刻后拿定了主意,他笑臉相迎,用煙酒款待著二叔,且閉口不談扶貧的事。 莊老漢心想:你不答應,那好,我賴在你家不走了。 吃過午飯后,莊老漢見大侄子進里屋對媳婦嘀咕了陣子,末了,瞅見大侄媳婦神情有異,她出了二房門,隨即,從偏屋那邊豬圈傳來幾聲豬嚎。莫不是我來你家礙眼了?發泄不滿才把豬弄得清叫喚?也罷,就讓你媳婦逼你答應我的扶貧請求吧!只要你一應口,我立馬走人。 莊老漢這一住就是兩天,大侄子還是沒答應他的要求,他再也忍不住了,蹭地雷霆大怒:“好你個莊娃,當了村支書就扯下眉毛六親不認了?你穿開襠褲時,我還救過你一回命哩!為救你,我還嗆了幾口生水才把你從塘里撈起來。那年月,一旦吃好的,就喊你們一家來我家打牙祭,臨走時,還送吃的給你們。你爸媽把你盤養大,我還出過些錢呢!現在你當官了,就認不倒人了?難道你就這樣報答我?”莊老漢越說越氣,干脆猛咳出一口黏痰,噗一聲吐在了客廳的地板上,重重冷哼了一聲,拂袖轉身,悻悻然地在跨出房門一瞬間,將防盜門關得“怦”一聲響。 莊敏當即搖頭苦笑:“我這個二叔呵,這么一大把年紀了,脾氣還恁暴躁!” 莊老漢一跛一拐,步履蹣跚著往家走,他早年對大侄子好,而今碰一鼻子灰的畫面在腦海里交替閃現,一時越想越氣,就彎腰撿起一截枯樹枝,泄憤地抽打著機耕道邊上的野草兒。 莊老漢心煩著哩,他佝僂著背,一頭跨進家門,要不是馬貴英躲閃及時準會撞個滿懷。 “老東西,等你捎信回家黃花菜都涼了!”馬貴英扯開鴨婆嗓吼。 “別提了,唉!”莊老漢嘆息道,耷拉著頭,嘴里嘟囔著:“狗日的六親不認哩!” 馬貴英也不與她多言,拉起他就去屋背后。 “你看看,葡萄苗草莓苗栽種好了,全是大侄子叫他媳婦和兩個舅子來幫的忙。大侄媳婦蘭茵說:莊敏怕因公扶貧親戚會遭人閑話,才以私人名義賣了自家兩頭肥豬,買來果苗幫助我們脫貧,事先不告訴你是想給你一個驚喜!還說等今年種的水果收成后賺了錢,明年搞大棚種植。” “哦,是這么回事呵!”莊老漢一激動,放眼一望,他看到一塊塊地里滿是蔥籠的綠苗在微風中正向他點頭致敬,一瞬間,他那拉滿了魚尾紋的雙眼角,忽地嘣出了兩滴熱淚,這是感動的淚,欣喜的淚!…… 審閱:張守亞 +10我喜歡 他自己也沒想到:來北京,他會割草。 他是在那個初冬收完白菜來北京的。他沒想過來北京,盡管他兒子在北京工作接近二十年了。 他是個農民,家在一個農業大省。但是他已經沒有田地了,他所有的田地早已經變成開發區。他的田地和周圍幾個村子的田地被整合成幾個大片,分別被重新命名:六百畝、八百畝、九百畝……分給不同的開發商,或者建廠房,或者做房地產。他的白菜是他私自在閑置的土地上種的,看著土地閑著他心疼。他是分完他種的白菜之后來北京的,他把白菜分贈給村里的人。 是的,他從來沒想來北京。種地的時候沒想過,地沒了以后他也沒想來。他有一兒一女兩個孩子。兒子在北京的一家雜志社做編輯。女兒先去廣州打工,之后嫁在廣州。老伴兒早就是另一世界的人了。但他覺得守著自己的一畝三分地挺好的。土地被征之后,他還是愿意守著自己的家。 現在家沒了。他的宅基地也被征用了。和失去土地的心情一樣,他極不情愿。土地被征的時候他想,前幾年不是還豎起了“基本農田保護區”的金字大理石石碑么?怎么又成開發區了?他清楚地記得,“基本農田保護區”的標志換了又換。開始是用磚砌水泥抹的,漆寫的紅字。后來是鋼筋混凝土鑄的,字的筆畫是預留的凹槽。再后來就是光光凈凈巨大的大理石石碑了,就是他離開家時剛被推倒的那一面,金色的大字還閃著光。石碑一次比一次高大,一次比一次遠離縣城。 心里的疑問,他不知問誰。但他得響應國家的號召。他是家沒了以后來投奔他兒子的。 來北京后,他同兒子、兒媳、小孫子住在一起。在西南三環外的一個著名小區,十九層的一套三居房里。他感覺特別不習慣。他不是不習慣他的親人,他是不習慣他們住的高樓。在樓上住,他總覺得懸著,他總覺得離地太遠,他心里不踏實。 “還是挨著成片的地給我找間房住吧。”這句話成了來北京后他給兒子的見面禮。于是,他來北京不到兩個月就有了一個他滿意的、新的住處。 他的新住處靠近北京南五環,五環外的一個村莊的西南角。緊鄰一大片閑置的土地。他一眼就能看出,這里不久以前是一片菜地。畦壟的輪廓間,分明還有星星點點殘留的菜苗。殘墻、沒頂的蔬菜大棚上,還搭著橫七豎八的檁梁……他不明白,這么好的地怎么就閑起來了呢? “你是剛搬來的?”他聽到的是一句四川話。四川話他是不陌生的。隨著開發區的開工,這幾年他家鄉涌入許多外來建筑工人。外來人中居多的就是四川人。說話的是位六十上下的男人。那人個子不高,黑瘦的臉上滿是皺紋,胡子刮得非常干凈。 “恩,你是四川人?”他知道,但又不自覺地問。 “四川廣元的。我就住在那間屋子里。” 他住的,是緊挨著廢棄蔬菜大棚的一間紅磚房子。他順著這句四川話,看到廢棄大棚的另一頭兒也同樣有一間磚房。“進屋坐坐吧。” “你忙吧。剛搬來,還得好好收拾收拾。有空到那邊坐坐啊。” 兒子給他新買的床鋪、桌椅、櫥柜,電視機也是新的。但抵消不了房子的簡陋。而他說比兒子的樓房更舒服。讓他心里更舒服的是,他住的房子后面有一棵高大的楊樹。楊樹上有一個鳥巢。在這枝葉落盡的季節,鳥巢明顯得仿佛整個樹冠的核。他第一眼看見鳥巢的時候,就產生了強烈的歸屬感。他老家村前的小河邊,原來也是兩岸大樹。春夏,十里槐花香,十里柳絮飄。秋冬,清透的枝條清晰著一個個鳥巢。但現在,都被時間迷失了。連小河都被填平了大半,變成小區。沒填的那些,只剩下光禿禿的河溝,像平原的傷疤。 每周五下午,兒子一家都來這里看他。很多時候,小孫子會留在這里陪他兩個晚上。 “爺爺,我喜歡和你住在一起。” “你喜歡這里的地么?” “還有樹,還有成片的雪。在城里看到的,密密麻麻的都是高樓。爺爺,還是在咱老家好,一下子可以看到很遠。” 聽孫子這么說,他的心一停,嘴里哈哈笑著:“是呀,咱那里是一望千里的平原吶。” “爺爺,看見我爺爺了么?”四川味兒的普通話。說話的是個男孩子。 他猜出是鄰居的孫子。他走出來,向鄰居的門口看了看,看到一輛新的電動自行車:“都中午了,按說也該回來了。” “我回來了。孫子過來吃飯啦。”鄰居走近了。一只手里提著幾個方便袋。另一只手里,是一瓶二鍋頭。鄰居不回自己的房子,徑直來到他的屋里:“今天中午,我請你喝點酒。咱們是鄰居啦。” “嗨,你客氣。”說著,他把方便袋里的東西倒在盤子里。一份燒雞,一份豬頭肉,一份胡蘿卜涼拌藕片,一份炸丸子。 吃飯間的閑聊里,他知道:鄰居也剛來北京一年多,在環衛隊找了一份活兒做。鄰居家里的房子要給新修的高速路讓路,鄰居是等房子拆了之后來北京的。兒子兒媳在南三環的南郊冷庫打工。孫子在打工子弟學校上完初中,考不上家里的高中,北京的高中又不讓考,再說他們也不愿意把孩子一個人留在老家。現在男孩兒在一家餐廳學廚師。中午孫子是不回來吃飯的,只是今天停電,老板給他們放了半天假。 他喜歡田間秋后冒出來越冬的草,他更喜歡春天剛萌出的生機。他更不想辜負了春天,他不想辜負了他身邊這些閑著的土地:他想開出一點兒地來種些東西。但他放棄了。因為沒有水:附近沒有湖河,倒是有水龍頭,是廢棄的。 隨著季節的變化,他逐漸愛上這片土地上的草。這些柔嫩、新鮮、從土里長出的草,有著濃濃的,他久違了的味道兒。 他感覺北京的夏天與節氣沒什么關系。在他家鄉,季節與節氣的關聯非常明顯:比如“清明沒(mo)老鴰”,說的是清明時節麥子的高度;比如“芒種忙忙種”說的是有芒的農作物應時飽滿,農人正忙于第二季的播種;比如“立秋十八天寸草結子”,說的是秋天的植物都加緊成熟。在家的每個節氣,他都會享受到屬于那個節氣獨有的田園風光。在北京看不到農作物,他感受季節全憑他看見的草的狀態。因此,他覺得北京的夏天來得出奇地晚。 北京的夏天是從一場透雨開始的。只一場透雨,他的心就被青草洇綠了。他房子周邊的草,仿佛一夜間長高的。 對草,他的感情是復雜的。 在他生產隊的年代,一天出工掙八分工分之外,工余拔的草也可以換分。工分在那個年代是農民的命根,盡管工分很便宜。除了按時上工之外,拔草是主要的加分機會。因而那時他對草是含著深深的愛的,幾乎什么草他都喜歡,他喜歡不停割草的狀態,喜歡成筐成筐地背草。整筐的草壓在背上,他的心情是愉悅的。 飼養牲口不再是資本主義尾巴之后,他盡可能地養牛養羊。因為和他一樣養牛羊的人多,地里的草就顯得少。他就背著筐、拉著車,到離家很遠的地方找草。得夠牛羊現在吃的,還得準備充足牛羊越冬吃的。那時候的農民,夏秋家家戶戶曬草,秋冬每個宅院里都有草垛。那時候,每個村的大街小巷到處彌漫著干草的暖香。 草香滿村的年代,他正值青壯年。 土地承包到戶之后,幾乎每個夏天,他都天天跟農田里的草進行膠著的戰斗。每年多半時間的勞動,都用于除草。很多時候,為莊稼除草的同時也帶回喂牛羊的飼草。但他是不希望這樣的,他希望自己的莊稼地里,草長不大或者不長草。因為時代的發展,他放下除草這樣的勞動已有多年了,可他永遠不會忘記除草那樣累并且純凈的勞動。 這幾年,草不缺了。因為打工比飼養牲口收入又快又多,又比較省事,在農村又顯得比較時尚,他附近的村里沒幾家養牲口的了。因為村里比較年青一些的,都拉家帶口地外出打工經商了,村子近乎空村,連村里的街巷邊都長滿了深深密密的草。 如果說原來他對草有一些愛,那是生活的需要。在北京住了這么久之后,他發現他真的愛上了草。有時,他自己也吃驚:我對草怎么變得這么熱愛呢? “哎----!干嘛呢,你?” 他被面前突然的一句北京話嚇了一跳。他守著一小片干凈的土。這一小片土中間,有一棵剛剛伸展開的熱草秧。他正蹲在這棵熱草秧前,陷入一段往事,只把滿臉的笑留在此時的北京。 那是麥子飄香的季節。他家鄉的平原上,除了綠島似的村莊就是無邊的麥海。樹是綠的,麥子是黃的,天是藍的。年少的他,只把它們當做背景。他和一樣年少的她,一人一個背筐一把鐮刀,專心在麥子的間隙里尋找一小撮一小撮的欣綠。他倆比賽,比誰割得草的種類多。他把剛出的玉米苗、高粱苗也算進去了……她后來成了他兒女的媽。當然,兒女是他們后來的后來親自生的。 “沒做什么,我……”等他回過神兒,抬起頭答出這半句話,“嚇”他的那人已經走遠了。手里牽著一條黃毛小京巴,嘴里還嘟囔著:“這老頭兒,真有意思,還。” 水白子、香香草、谷谷莠、豬牙子、木锨頭、氣死驢、花臥單、牛耳朵、羊角子、萋萋芽、苦苦菜、婆婆丁……他心里叫著一個個草的名子,就看到一塊塊兒土地拼起來的平原。他家鄉的哪一塊土地生長哪一種草,他是清清楚楚的。他默念著這些熟悉的名子,就莫名地緊張。他見到這些刻在骨頭里的影像,心跳就加速。這些影像就是一棵棵草,堆垛成他卑微的一生。他朦朦朧朧的初戀是從草開始的,他的大半輩子是和草打交道的。草,已經根植于他的生命里。他甚至覺得,他就是一棵纖弱的小草。 他想鐮刀了。他很自然地想到鐮刀。他沒想割草有什么用處,他只想割草。他按耐不住心里割草的沖動。 他住的地方離郊區不算近,也不算太遠。他聽鄰居說郊區有的集市可買農具。他打鄰居那里問清楚了乘車來回的路線。 北京郊區的這個集市和他老家的差不多。有蔬菜雜糧區,有衣服鞋帽區,有寵物牲口區……一段接一段地順著大街擺開。賣農具的在整個集市的僻處。賣鐮刀的當然不專賣鐮刀。攤兒上擺著鐵鍬、鋤頭、木叉、麻繩、竹掃把…..后面的農用三輪車上還有雜七雜八的東西。 “現在買鐮刀的人不多嘍。”見他拿著鐮刀端詳,攤主遞上一支煙,點著。 “是呀,鐮刀的用處少了。原來,割草、割麥、割玉米,現在有除草劑、收割機。”他看到攤主樸實的衣著、憨厚的笑。 “用鐮刀的人也越來越少。年輕人誰還愿意種地呀?都上班去了。種地的,都是四十歲以上的人啦。” 聽著攤主的這句話,他只是頻頻地點頭。他點著頭,付了錢,把鐮刀放進他自己帶著的布兜兒里。 他買回一把鐮刀,還買回一個柳筐。 兒子的小汽車停在他的住處時,他正背著一筐草回來。孫子先下了車,跑過來:“爺爺,爺爺”地叫。兒子兒媳跟在后面。“爸?”看得出兒媳有些吃驚。兒子微笑著接過盛滿草的筐,放到地上,解開捆在上面的繩子,把草倒在地上,抖著攤開:“想家了?爸。” “嗨,閑著沒事兒。”他有點兒不好意思,他還沒想怎么跟兒子解釋。好在兒子沒有接著往下問。這是陽光燦爛的一天。 “看著青青的草,心里就是高興。”四川話。 “是呀,我就忍不住手。”他和鄰居站在門外的草堆旁說話。 “北京就不喜歡草,除非特意栽種的品種。否則,寧肯用除草劑噴死路邊的雜草,留一路枯黃。” “北京的環境還真好。我們家廢塑料袋滿天飛,地里、路邊、村里到處都是。我都不知道自己用過的廢塑料袋怎么處理,這玩意兒廢品站也不收。” “當然了,這里是首都。多少環衛工人呀。” 他租住的這間紅磚房子周圍的空地兒,就變成他的曬草場。他就又重新進入了干草彌漫的暖香。 “爺爺,你割這么多草做什么?” “這草香么?” “香。” “感覺怎么樣?” “我想睡覺也在草堆里。真舒服,爺爺。” 香。舒服。也是他享受的感覺。他想散著香味兒的草一棵一棵地緊挨著,就是老家村里的院子一家一家地緊挨著,就是他和他的鄉親們一個一個緊挨著。因而他有時間就斜倚在干草堆上,曬太陽或者吹風。曬太陽吹風,是他在家種地時,勞動的間隙經常的事兒。曬著太陽,或者吹著風的時候,他總是醉意蒙蒙的。 “爺爺。”川味兒普通話的問候讓他的醉翻了一下身。他看見男孩兒騎電動車過去了。男孩兒幾乎天天晚上回來的,今兒回來得早很多。男孩兒總是這樣:說話不多,但不失禮貌。 他還享受割草的快樂。常常,他手里割著草嘴里哼唱著他熟悉的曲調。常常,他手里割著草心里默想著一些往事。 “小青蛇!”他在心里驚了一下。這驚里面,迅速多了喜的成分。他原本是怕蛇的。他不見蛇,已經很久了。 也是少年割草時候。那次,他發現一叢茂盛的、他喜歡的草。他剛抓攏住一把草還沒下鐮,猛見一條黑底紅花兒的大蛇,從草間疾疾逃出。他下意識地丟下鐮刀,飛快地躲開。好久好久才平靜下心,過去拿回鐮刀。那叢草,他再也沒敢去割。但他從那開始知道了:蛇也是怕人的。他另一次在遠離村子的一個土崗上見到非常密集的蛇穴和一條條蛇蛻,更讓他明白了蛇對人群的回避。 “是啊,蛇都上哪里去了呢?”他因而納悶這么多年沒見過蛇。他好像突然喜歡蛇了。他停下割草,這次不是因為受到驚嚇。他目送著那條小青蛇消隱于深草叢中。 在北京他的住處,他磚房子的附近,他還見過黃鼠狼。那個午后,他正翻曬著一地攤開的草,意外瞥見一只黃鼠狼閃過他的門口,朝草垛后面跑去。因為草垛擋住了視線,沒看到它跑到了哪里。 黃鼠狼,在他老家叫黃鼬,迷信的人叫它黃大仙。早先在他家鄉一帶,是很常見的一種野生動物。偷雞、鴨、家兔,是它最惹人討厭的舉動。半夜雞叫,肯定是黃鼬來襲了。如果不及時起來驅趕,次日晨起必定見到家禽、家兔的尸體,或者發現禽、兔的數量減少。因而,黃鼬是十分令人厭惡的東西。 這只黃鼬讓他忽然想到,黃鼬在他老家似乎也消失好多年了。他開始覺得,黃鼬與他一樣是平原的一部分。他經常留意,試圖再見到那只黃鼬。而終于沒能見到。 在他的享受間,草垛一天天地高起來。一天天地,草垛成了這片空地的風景。 “爸,這草垛的香味兒好特別呀。” “爸,您是北京城里唯一的割草人。” “爸,您是北京城里最后的割草人。” 有時,兒子幫他翻翻曬在地上的草,幫他垛草垛。有時,兒子大半天大半天地陷在他的草垛里,抱著電腦工作。這時,他不答兒子的話。他很少和兒子說話。在老家的時候,他從沒給兒子打過電話。兒子打給他,他也顯得很冷的樣子,簡單幾句就結束通話。但他和兒子間有著天然的默契。他和兒子之間的親情,不需要用說話來維系、拉近或證明。就像相互挨著的兩棵草,只要相互挨著,暖烘烘的香就彌漫開來。 他的草垛不再長高的時候已是深秋。秋一涼,他意識到他很久沒見男孩兒了。鄰居也很久沒過來找他聊天了。 “在呀。”他帶著剛買來的熟菜肴和一瓶酒敲開了鄰居的門。 “哦,請進來。”鄰居顯得非常憔悴。他第一次看到鄰居滿臉花白的絡腮胡子。 他們擺好菜,剛剛端起酒杯鄰居就失聲痛哭起來。 原來前些天孫子下班回來,騎車不小心撞傷了鄰村的一老太太。老太太的兒女硬要他拿出三萬元錢才肯罷休。不然,不讓男孩兒離開。男孩的父母再去的時候,男孩兒失蹤了。半個月后,在比較偏僻的一個鐵路橋的橋洞里,發現了男孩已經腐敗的尸體,以及幾封寫給親人“以命抵債”、“愛爸爸媽媽爺爺姑姑……”的遺言。 那次,他和鄰居誰也沒喝酒,也沒吃菜。 鄰居講述之后,他們相對坐著,一夜只是抽煙。 這個深秋,他住的這個村子里沸騰起來。 這個村子被稱作棚戶區,舊房改造的工程馬上要開工了。這個村拆遷進行時。已經有房子被推倒了,已經有人得到成百萬、上千萬的拆遷安置補償款。當他聽到巨額補償款的時候,他想到老家的村民得到“天文數字”拆遷款的喜悅。這些巨額的補償款是什么呢?他想。他搖了搖頭。 他想起他兒子一本書的名子《村莊正徐徐走遠》。在老家的村里,在他那一代人里,他算是有文化的。他還曾是村里的支部書記。但他幾乎不看兒子寫的東西,他只記住了兒子這本書的名子。他不止一次想起這本書的名子。他的土地被占的時候他想起過,他的房子要拆的時候他也想起過。 他知道他在這里住不下去了。 這幾天,他總是有意地在路邊溜達。他見過有馬車從這條路上走過。這次,正好讓他截住一輛馬車。是趕著馬車賣冬棗兒的人。 “您買棗兒么?” “不,不。我想問問,你這馬吃什么?” “草料唄。” “正好,我這里有許多草。你要么?” “哦,草呀。您哪里來的草呀?呵呵,不要。” “我自己割的。一大垛干草。白給你。不收你的錢。” “不收錢也不要。待開發的土地這么多,哪里沒有草呀?”說著,“駕!駕!”地趕著馬車離開了。 在路邊等了三天,遇到七個趕馬車的小販。有賣蘋果的,有賣栗子的,但沒有一個愿意要他的草。 村里已經像剛剛經過大地震似的,瓦礫遍地了。幾臺挖掘機正在用新翻掘出來的土,覆蓋磚瓦的狼藉。 房東已經催他騰房:“村里說,你的草也不能再垛在這里。” “那怎么辦?” “您看著辦吧,燒了也行。” “燒了?”他一愣。 草垛終于燃燒起來。火光中,有他的兒子兒媳孫子,有他的鄰居,還有喜歡湊熱鬧兒的村民、路人。火光映亮了周圍的眼睛。他眼看著他的草在燃燒。他看到的,只是草的灰。 “火球!”看的人同時驚呼。幾個火球自草垛向幾個方向同時射出,遠逝。無聲地快。他的眼睛亮了一下:他隱約看出,其中一個火球裹著的,是他見過的那只黃鼬。 2011-12-13 【作者簡介】孫殿英,1968年生于山東高唐。有文學作品于《北京文學》《綠風詩刊》《詩選刊》《散文詩》《北京晚報》《山東青年報》《東方煙草報》《語文報》《大眾閱讀報》等報刊發表。聊城市詩人協會會員,新歸來詩人成員,旮旯詩社成員。暫住北京。 +10我喜歡 |

|

| ( 知識學習|電玩動漫 ) |