字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/06/21 15:40:50瀏覽1337|回應0|推薦2 | |

|

中華民國「行憲紀念日」與基督教「聖誕節」同一天 ~是國民政府主席蔣中正融貫耶穌精神與孫文精神的刻意選擇

2024.6.21 陳宗嶽寫於台北

※寫在文章之前:這篇文章我從觸動意念,查考資料,到2022.9.5完成初稿,就一直將文稿擺在手機裡。今天覺得該將之完成,於是找出文稿重新審視,思考,終而完成。從其中,我以為可以查知蔣中正總統與宋美齡夫人在信仰基督教的一些心路歷程,尤其剛寫完「張學良的北投故居」,對「西安事變」的過程甚是熟稔,讀來很是親切、熟悉,這只是我個人的閱讀心得,無關其他。

偶然看到民國104年11月30日國史館台灣文獻館發行的第149期電子報「制憲國民大會與臺灣代表團」一文中記載:(https://www.th.gov.tw/epaper/site/page/140/2031)

民國36(1947)年12月21日國民政府蔣中正主席廣播講話內容:「中華民國36年,就是耶穌降生1947年的聖誕節,將是我們中華民國和全體人民統一獨立平等自由新生機運肇始的一天。」

因為此一訊息超出我的既有思維,因而去追尋講話內容原文,摘錄如後:

「中華民國三十六年,就是耶穌降生1947年的聖誕節,將是我們中華民國和全體人民統一、獨立、平等、自由新生機運肇始的一天。我們新憲法特點,就是它保證要把基督教理的基本要素,即個人的尊嚴和自由,普遍的給予我們全國的同胞。這個新憲法確認了全國國民的各種自由權利,它在國家統一與自由之下,於一個自由人民的精神中孕育誕生。我們認為新憲法的實施,只是完成我們建設新中國的最後目標的初步。但這對我們中國三千年來專制政體和封建社會是一個劃時代的進步。我願我們全國同胞,憑著信仰和虔誠,共同一致,努力前進。」

從這段談話裡,不難瞭解到,中華民國憲法之所以會選在12月25日聖誕節這一天開始實行,是蔣中正主席刻意安排的。也就是說,昔日在台灣因為行憲紀念日為國定假日,方得以與外國人一樣在聖誕節放假一天的這件事,並不是巧合,而是刻意選定的。在行政院將「行憲紀念日」定為國定假日後,中華民國自民國五十二年(1963年)至民國八十九年(2000年)的三十八年間,每年的12月25日,也是聖誕節的這一天,均放假一天,直到民國九十年(2001年)公務人員實施周休二日之後,行憲紀念日才成了只紀念不放假的國定紀念日。

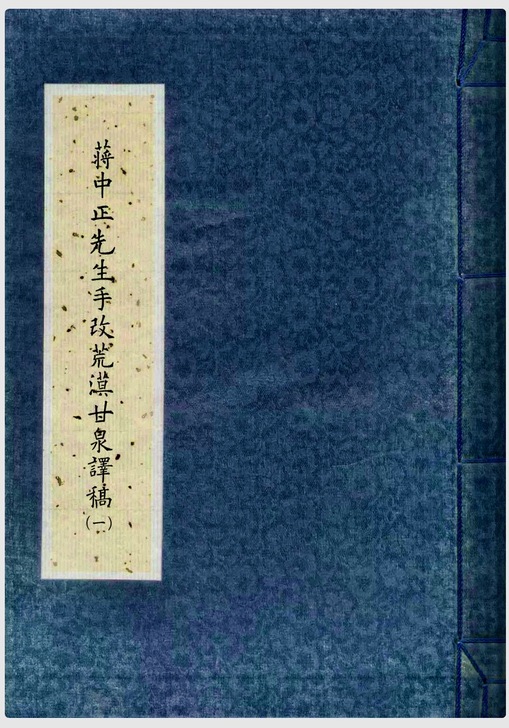

探究國民政府時期蔣中正主席之所以會將「聖誕節」與「行憲日」連結在一起,應該是他相信他衷心信奉的基督教「給予每個人尊嚴和自由」的基本教義,是和三民主義革命建國的理想~「建立統一、獨立、平等、自由的國家」,是一致的。這也是1975年蔣中正總統逝世時,蔣夫人宋美齡女士在他的靈柩裡放入了4本書,分別是《三民主義》、《聖經》、唐詩和《荒漠甘泉》。其中的《荒漠甘泉》是基督教的一部經典著作,最早的中文譯本是宋美齡女士翻譯給蔣中正主席研讀用的。

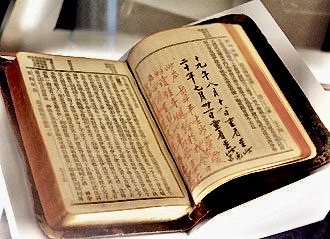

蔣中正先生曾經校正過基督教的相關文獻,如:中正紀念堂曾經展出蔣中正總統閱讀並加註的《新舊約全書》、中國國民黨中央委員會黨史委員會影印出版的《蔣中正先生手改聖經聖詠譯稿》、《蔣中正先生手改荒漠甘泉譯稿》等。《蔣中正先生手改聖經聖詠譯稿》包含蔣中正校改吳經熊翻譯的《聖經》之《新約全書》,以及《舊約》之〈聖詠集〉兩部份手稿,吳經熊先生於1979年送黨史會典藏。《蔣中正先生手改荒漠甘泉譯稿》則為蔣中正以坊間流傳美國高曼夫人(Mrs.Charles E.Cowman)編《荒漠甘泉》(Streamsin the Desert)之中譯本,將譯文做了刪節,再委請王家棫先生重譯,並親自校讀譯稿。王家棫先生於1979年將蔣中正校訂之譯稿及修訂稿送黨史會典藏。從其中,可以深刻感受蔣中正總統對基督信仰之虔誠,以及對譯文之慎重。1986年蔣中正百年誕辰,黨史會主任委員秦孝儀以兩稿為理解蔣中正基督教信仰之重要資料,指示影印出版,贈送圖書館及各基督教會,作為紀念。

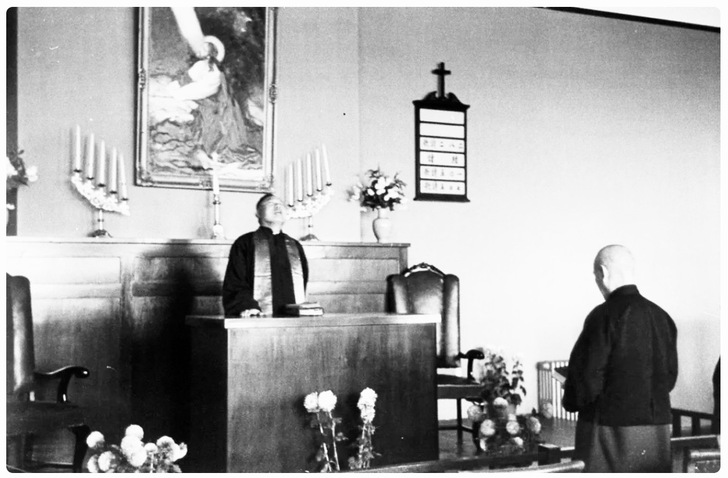

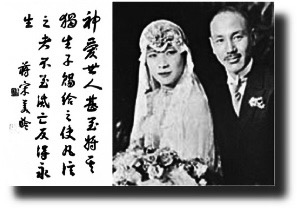

回顧1930年10月23日蔣中正主席受洗,一個東方大國的最高領袖皈依基督徒,在歷史上是第一次。蔣中正主席的皈依有著信仰和政治的雙重意義,為基督徒走向蔣中正主席及中國國民黨與中華民國認同提供了一個合理化的契機。如同為蔣中正主席施洗的江長川牧師所說的:之前蔣中正主席已常讀聖經並往禮拜堂,近來因數次轉危為安,感到與主同在而歸主,蔣中正主席受洗是上主的選召。江長川牧師的見證有著一定的權威性,這不僅因為他是蔣中正主席的施洗者,且在教會中地位頗高,更重要的是1927年江長川牧師因蔣中正司令的非自由再婚,而拒絕為蔣宋證婚,這種不畏權勢對原則的堅持,足證其並非趨炎附勢之人,故江長川牧師的陳述讓教會認可「蔣中正是真誠信仰基督的真實性」。

蔣主席的皈依當然有他個人的因素~即是本著內心的覺悟,包括: 一、1930年12月,昌烈卿在《通問報》發表的《對於蔣主席歸主的感想》,認為主席歸主是件喜事,原因不外四種: 1、查經得覺悟。 2、觀察教會事工得感動。 3、師友牧師勸化。 4、身外的效驗與好處。

二、1930年12月3日《興華報》一篇《蔣介石主席與基督教》一文中所述:嶺南大學副校長李應林宣稱:「借助蔣主席隨從的話為證據,蔣主席在受洗前早就作了基督徒,經常查經且養成祈禱習慣。凡知道蔣主席的為人,知道他的地位、環境和經驗的人,都相信他的受洗入教,是出乎真誠之心。再者凡人處在自己無能為力之際,都有尋求上帝之時。蔣主席即因此而信主,他每次在危險時刻都能得救,這非人力而是聖靈的力。」

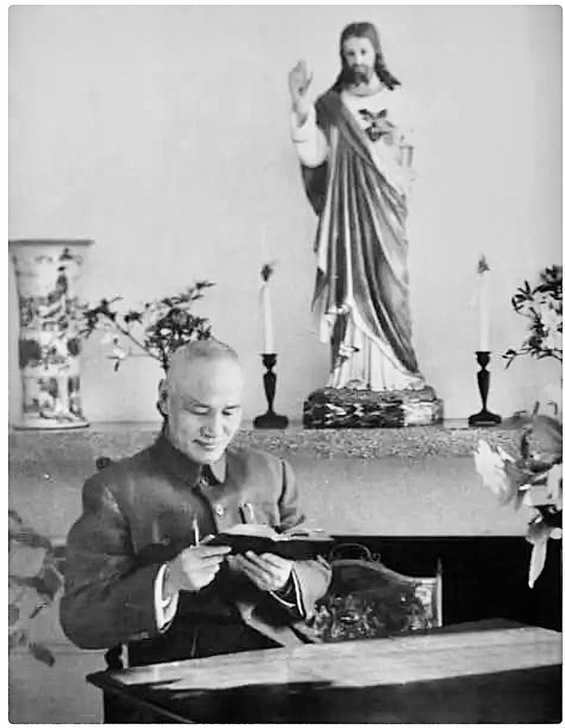

三、1937年3月26日,蔣中正委員長在南京對基督教美以美會東亞聯合議會特別大會發表名為「耶穌受難予余之教訓」的書面致詞,以西安事變事實為例,說明基督信仰對其身處危難時的影響。該文首段開宗明義即揭示宗教信仰對於人之重要性:「人生不能無宗教之信仰。革命者對於其革命主義亦不能無宗教式之信仰心,否則無論大小事業,皆無所成就。」

繼以自身於西安事變期間之感受為例,說明基督信仰對其之影響:

余信仰耶穌,將近十年,讀經修道,靡日或間。客冬西安變亂,事起倉卒,孑然一身,被困於叛部者二週,嘗向監視者索讀聖經,益覺親切有味;而救主耶穌博愛精神之偉大,更使我提高精神,以與惡勢力相搏擊,卒能克服仇魔,伸張正氣。並引用耶穌被釘在十字架上,臨死前所說的七句話,即「十架七言」中第一句話:「為仇殺者祈求上帝,曰:『天父乎!彼輩所為,彼輩不知也;乞赦之。』」說明其對西安事變善後處理態度,及對耶穌博愛精神之體悟。

蔣中正委員長說:「西安事變被劫持後,有以條件相要挾者,有以甘言相誘惑者,有以武器相恫嚇者,有以交與『人民陣線』公斷相威脅者,險象環生,不可言喻。但是作為一個基督徒,想到耶穌在曠野受惡魔試探四十日,以及在客西馬尼園(Gethsemane)進行最後的禱告與法庭上受審之凌辱。故余更能提高正氣,以與叛部作激烈之抗爭,且嘗準備以十字架被難之精神,於叛部交付所謂人民公判時,作最後之犧牲,以求無負生平之所期,到此自覺神明泰然,引為欣慰。」

在事變平息後,對善後處理之態度,則將遵照耶穌饒恕人七十個七次的訓誡,予以自新的機會,謂:事變既平,叛首自知為魯莽滅裂,貽禍國家之舉動,深為惶恐。然余遵主耶穌饒恕人七十個七次的訓誡,應予以自新之機。綜耶穌一生,無日不在蒙難期間,其堅苦卓絕博愛慈祥之精神,澈始澈終,未嘗稍懈,而余所得之教訓,要亦以此為最大。故益覺從事革命者,所恃唯信仰之人格,處艱危之際,決不肯苟全性命,以虧損人格者,信仰之所致也。質言之,吾人之生命可以犧牲,而國家之法律綱紀不能遷就;身體可以受束縛,而精神絕不能受束縛者。亦信仰中之自信心所致也。」

此外,蔣中正主席的皈依還有著「效法耶穌的革命精神支持黨國」因素:

一、1938年4月16日,耶穌復活節前一日,蔣主席應中華基督徒全國聯合會之邀,向全國基督徒發表的廣播演講中所說:他以「為什麼要信仰耶穌」為題,闡述前一年演講首段所言「人生不能無宗教之信仰」的意義,強調「耶穌的精神是積極的、是犧牲的、是聖潔的、是真實的、是和平的、是向前的、是奮發的。」「為什麼要信仰耶穌」,有下列三個理由: 第一、因為耶穌是民族革命的導師。 第二、因為耶穌是社會革命的導師。 第三、因為耶穌是宗教革命的導師。

他說:「我常常研究耶穌革命精神的基礎到底在什麼地方,我體會他的基礎完全是在他博愛的精神。耶穌一生反抗強權,主持正義,而又以慈悲為懷,扶助弱者,言行間處處顯出他『博愛』的真理,和革命犧牲的精神所在。而中國近百年來情勢,與耶穌當時所處環境幾乎不相上下,總理孫中山先生即是本著耶穌的精神奔走革命。總理以悲天憫人為懷,融貫耶穌革命的精神,本著『博愛』兩個字,奔走革命,四十年如一日。抱著『犧牲』的精神,來求中華民族的解放。到了辛亥年,卒能推倒滿清的帝制,創造中華民國,完成民族革命基業。

根據我個人對國民革命前途的觀察,推究人心陷溺的病根,深信今後為求中華民族的復興和社會的改進,必須提倡耶穌博愛和犧牲的精神,無論待人接物、治軍行政,以及一切的服務,總要以仁愛與和平為人生的基礎,以奮鬥與犧牲為革命的本份,這也就是耶穌的精神所在。

最後,他呼籲國難當前,凡我同道,應更感受『重生』的意義,抱定『犧牲』的決心,更要以耶穌為我們人生的目標,要以耶穌之精神為精神,以耶穌之生命為生命,共同一致,向著十字架勇往邁進,以求人類永久的和平,與中華民族的復興,而促進三民主義獨立自由的新中國實現,亦即實現耶穌理想中的天國。這樣,方足紀念耶穌復活的聖節,方不愧為總理的信徒。」

二、1930年12月24日的《信義報》刊出:「民眾中和國民黨許多頭腦清楚的人,莫不認蔣主席做基督徒是給同志樹立一個好榜樣」。中國需要的是精神革命,如果黨員能遵循基督的教訓,國民革命必得偉大成功。於是基督教被詮釋為革命的保證,蔣主席的受洗是對孫中山的承繼,也應成為黨員、民眾的模範,以此為傳道張本,同時將信仰與國家相連,通過突顯蔣主席受洗而強化基督教對救國的意義。

三、蔣中正的支持者中有許多傳教士,自此這些有影響力的傳教士,用他們自己的言語將支持中國國民黨的主張給予合理性,也使之在美國公眾支持的教會地區贏得了熱烈的擁護。一對基督教徒夫婦領導、其成員大部分受過教會學校和美國大學教育的新政府中,使美國教徒把他們全部的、熱情的支持,給予了蔣主席和他的妻子宋美齡女士以及國民黨政府。從1930年左右起,美國的整個教會交流網絡成了最強烈喜歡這一特定的中國政府及其特定的領導人。1930年代後的傳教士把自己獻給了國民黨,他們的支持並非僅停留在個人層面,同時也影響了美國人民與政府的態度。

※附錄一

蔣夫人宋美齡女士:我怎樣成為一個基督徒

一、我的家庭 我的家庭乃是傳道家庭,雙親都是非常虔誠的基督徒。我從小就上主日學,參加主日聚會,以及每天的家庭禮拜。有時我心中極不高興那樣勉強坐著聽那冗長的講道,然而就在不知不覺中,倒吸收了不少主的道理。甚至我和蔣先生結婚之後,我實際上還沒有重生。在知識上我相信基督的神性,我也相信耶穌到世上來救贖罪人;但這對我個人並無大關系。雖然祂是為我死,也是為全世界的人死,這事實在我身上並無特殊意義。至於罪嗎,人人都是罪人,我決不會比一般人更壞啊!

二、第一次靈性的轉機 我母親對主的關系並不這樣,她的生活與上帝極其親近,她常花好幾個鐘頭來禱告,與主交通。那時,我們每逢遭遇困難,總是找她替我們禱告。 母親的死對她的每一個兒女都是一個重大的打擊,但是對我的打擊也許最重,因為我是她最小的女兒;我對她的倚賴程度超過我自己所知道的。

那時,蔣先生在日本侵略的威脅之外,又加上一個負擔,就是剿滅那時在國內的內亂。同時,黃河泛濫成災,大批人民遭遇飢荒的威脅。多年以來,我和蔣先生密切同工,以達到他的目的--建立一個統一的現代化中國。這時,許多的困難叫我心灰意冷,幾瀕於絕望,而母親卻已不在世間,不能天天為我們祈禱了。我該怎麼辦呢?我能向誰求援呢?現在回想起來,我明白這是我第一次的靈性轉機。

在蔣先生與我結婚以前,他曾答應我母親要查考聖經,後來他果然忠實踐守這諾言。這在我母親臨終以前,她帶領了蔣先生正式歸主。後來他每天仍然自行查考聖經,想要明白舊約中複雜繁奧的真理,這是一件頗為煩難的工作,因為難得有幾則聖經歷史,是一個不在基督教環境中長大的人所能領會欣賞的。當我看到他這樣在困難中努力查考的時候,我曉得我應該幫助他,像我母親一向所作的一樣。

我從前在美國衛爾斯理大學讀書時候,曾選修過一門「舊約歷史」課程。於是我就利用我的舊筆記舊課本,開始每天同他有一段查經的時候,一直到現在,我們還保持這個習慣。每天早上六時半我們一起禱告、讀經,並討論彼此的心得。每晚就寢前,我們也在一起禱告。

三、女子護衛男子 一九三六年,蔣先生在西安被部屬劫持。那時,事實証明了這一個每日早晨的靈修習慣,是一塊支持並供給他力量的磐石。雖然處於可怖的精神痛苦之下,隨時有喪生的可能,又因身體在蒙難時跌傷,但他在那段被劫持期間,心靈上卻是十分平安。劫持他的人把他幽禁十日之久,不讓他向外通消息。那時,舉世震驚,全國人民要求劫持他的人即刻將他平安地釋回。

後來,我終於設法得以搭飛機到西安,隨伴在他的身旁。當劫持他的人允許我會見他的時候,他驚訝得就像見了鬼魂一般。當他鎮靜下來以後,他給我看一節聖經,是他當天早晨讀到的:「耶和華在地上造了一件新事,就是女子護衛男子。」(耶利米書卅一章廿二節)無怪乎他與我兩人這樣篤信不渝,直到今日!

四、神的托付 一九四九年,國內形勢轉變,我到達台灣以後不久,便覺得神呼召我組織一個祈禱的團體。當時,我對這件事十分膽寒。我覺得十分不自在,竭力想逃避這個責任。我害怕我的朋友會認為我過分虔誠,就像我以前對母親的看法一樣。我們多數的人都能很自然地表露我們對家人或朋友的愛,並不緘默;但卻最不願意別人知道我們對基督的忠誠,這豈非怪事!事實如此,我們愛祂的心也就漸漸冷淡了。因為惟有一再堅認我們的信心,我們才能保持活的愛心。

於是,我就邀請了五位朋友到我的新居裡來,她們都是虔誠的基督徒。我告訴她們,從那天起我希望有一個祈禱會。我提起耶穌基督的應許說,若有兩三個人奉祂的名聚會,祂就在他們中間。如果她們同意,我們就可以一同為中國和世界的命運祈禱。

五、中華婦女祈禱會 從那時起,我們就在每星期三下午舉行祈禱會,五年來一直沒有間斷過。最初的時候,我們必須克服一種不自在的感覺,開始時大家都很害羞,我們中間有些人從來沒有在公眾中出聲祈禱過,一向很熟的朋友,在神面前突然陌生起來。但神終於負責帶領了這個聚會,賜聖靈真正與我們同在,不時充滿了整個房間。

每年復活節,我們的祈禱會都舉行受難節崇拜,由台電廣播。我們著重說明耶穌釘死以後所發生的事件,當時除了羞憤自縊的加略人猶大之外,使徒們都變成了名副其實的屬靈偉人,並具有驚人的領導能力。他們雖然飽受逼迫苦害,卻在到處宣傳福音,為公義的國度爭戰。他們這批極少數的基督徒,不單沒有像一群無牧人的迷羊四處流散,反而形成了一個緊密聯結不可力敵的團體,以致在可怕的壓迫殘害之下,他們竟然強過整個羅馬帝國的力量。為什麼我們不能像他們那樣地熱心無所懼怕,而是一些膽怯、無生氣、連所信的是什麼也弄不清楚的基督徒?

福音書中記載,耶穌基督在他工作期間,常常必須離開群眾去與父上帝相交。祂不但獨自這樣做,也帶著祂的門徒一同這樣做。祂是上帝的兒子,尚且需要靠著祈禱更新祂的靈力,我們自然更需要祈禱-一同祈禱、出聲祈禱,抱著迫切的熱誠和願望祈求上帝旨意的成就。

每周的禱告會由我們各人輪流主領。聚會開始的時候,通常有二分鐘默禱,接著唱幾首大家所喜愛的讚美詩,然後由主領人讀一段經文,並述她個人與這段經文有關系的屬靈見証,再由大家公開討論這個題目。之後,與會的人各提出代禱事項,特別為某事或某人代禱。我們很虔誠跪下,有二三個人依次隨聖靈引導開聲禱告。我們並沒有固定的程序,因為我們覺得,自發的精神與多樣的變化更能引起我們的熱心。然而,每此結束的時候,我們例必按著上帝的旨意為中國的前途和世界和平祈禱。

六、經歷聖靈的洗 在最早的幾次聚會中,有一次一位主領人請凡是經歷過聖靈同在的人舉起手來,那時我沒有舉手。一直到後來,我才認識了住在我裡面的聖靈。事實經過如下: 某日,我讀主釘十字架的一段,當我讀到一個兵丁用槍刺祂的肋旁,血和水從傷口流出來的時候,我停下來了。這件事我以前曾讀過許多遍,從來不曾特別受感動,但這次我竟然哭了。那天,我第一次悟到祂是為我受了這些傷痛。我哭了又哭,深深覺到自己的卑微不配。那是一種很奇特的感覺,是極大的憂傷與極大的舒暢同時交匯。我本來很少哭,因為我們從小就學習不流露自己的情感。但是那一次眼淚竟然如潮水一般的流出,使我無法抑制。同時,我心中感到輕快如釋重負,覺得我的罪已被淚水沖洗淨盡了。

那次,我經歷了聖靈的洗,從這天起,我就不單從頭腦中相信,而是個人親自與我的主結連。「若有人在基督裡,他就是新造的人,舊事已過,都變成新的了。」(林後五章十七節)

七、我的宗教觀 我的個性,不喜歡玄虛,而愛好實際,……世上看得見的東西,我才相信,否則我就不相信,別人承認的事情,我未必因而也加以承認,換句話說,適合我父親的宗教,不一定能感動我,那只適口舌,宛如糖衣藥丸的宗教,我並不信。

我知道母親的生活,與上帝非常接近,我認識母親的偉大。我在幼年時,對於母親強迫我的宗教訓練,多少有些不肯受命,但我相信這種訓練,給我的影響很大。那時的家庭祈禱,往往使我厭倦,我就藉著口渴為推托,偷偷地溜到外面去,這常常使母親煩惱。那時我也像我的兄弟姊妹一樣,必須常常上教堂去,而冗長的說教,使我覺得非常憎厭,可是今天想起來,這種常上教堂的習慣,養成了我作事的恆心,這真是深可感謝的訓練。

母親的個性,處處表示出她的嚴厲剛強,而絕對不是優柔善感。母親那時虔誠的祈禱,是我幼年生活中最深刻的印象,她常常自閉於三樓的一間屋子裡,舉行祈禱,祈禱的時間很長,有時天沒有亮就開始了。我們有什麼難題要求解決,母親一定對我們道:「讓我去叩問上帝。」我們不能催促她立刻回答,因為叩詢上帝,不是五分鐘可得到效果的事情,一定要耐心等待上帝的啟示。但奇怪的是,凡母親祈禱上帝以求決定的任何事情,結果都是良好的。

所以母親謝世之後,我常常想,我的精神生活將漸漸成長了。說得更直接一些,我覺得上帝之所以召我母親,是為了要使她的兒女得以自立。當母親在世的時候,我常常以為我所應做或不應做的事情,母親會替我禱告上帝,叩詢上帝的。她雖堅持我們必須自己祈禱,她不能做我們的居間人,然而我確信她有無數長時間的禱告,是專替我們舉行的,或許因為有這樣一個母親在我心中和宗教發生了聯系,就使我怎樣也沒法子把它捨棄了。

在我結束這個祈禱問題以前,我想告訴你們,我從母親那裡得到的一次教訓。那時她已臥病在床,距離去世的日子沒有多久了。那時日本開始掠奪我國的東三省。這件事的詳細情形,我們對母親是保守著秘密的,有一天我恰好同她談到日本威迫我們的急切,當時我激動得不能自制,突然高聲喊了出來:「母親,你的祈禱很有力量,為什麼不祈求上帝,用地震或類此的災禍懲罰日本呢?」她把臉轉過了好一回,接著用嚴肅的目光,看著我:「當你祈禱,或求我替你祈禱的時候,切不要拿這種要求侮辱上帝,我們凡人尚且不應當有此存心,何況祈求上帝呢?」

我所受的影響很深,我知道日本國民因政府對華行動的謬妄而受到苦痛的很多,所以,現在也能替日本國民祈禱了。

過去七年之中,不如意事十常八九,我因此感到悲觀。國家則內憂外患,交迫而來,最富饒的東北四省,給敵人奪了去,人民則飽受水旱災荒,原應團結一致的軍政領袖,卻又常常發生糾紛。在私人方面呢,虔誠的慈母又與世長辭,這種痛心的遭遇,使我看到了人生的缺憾,以及人事的艱難。我們為國家努力,宛如杯水車薪,無濟大事,我覺得人生在歷史的洪流中,渺小得不啻滄海一粟。有時我自己對自己道:「國家果真強盛果真統一了,我們又怎樣呢?天下事真沒有一個止境的麼?盛極必衰,一個國家到了繁榮的極端,一定就要下降!」(這些話我從來沒有對丈夫說過)

回憶若干年來的結婚生活,我與宗教發生關系,可分三個階段:第一個階段,我極度熱心與愛國,也就是欲替國家做些事情。我的機會很好,我與丈夫合作,就不難對國家有所貢獻了。我雖有這樣的抱負,但他賴自我,我實在還缺少一種精神上的定力。

接著是第二階段。我在上面已說過的種種憂患,使我失望悲觀,頹喪消極了起來。直到慈母去世,真覺得眼前一團漆黑。北方有強敵的鐵蹄,南方有政治的裂痕,西北旱荒,長江水災,而最親愛的母親,又給上帝呼召了去。除了空虛,我還有些什麼呢?

我母親的宗教精神,給了蔣委員長很大的影響,我於是想到,我在精神方面,不能鼓勵我的丈夫,實在覺得萬分遺憾。委員長的大夫人是熱心的佛教徒,他的信仰基督教,完全是由於我母的勸導。為了要使我們的婚約得她許可,委員長允許研究基督教義,並且誦習聖經。後來我發現他謹守前約,我母去世後,也絲毫不變初衷。但教義中,初起也有一些不能了解的地方,讀時很覺沉悶。他每天誦習舊約,苦思冥索,自多困難,所以我在日常談話中,實有把難解決之處,委婉示意的必要。

於是我方始明了,我要就丈夫的需要,盡力幫助他,就是為國家盡了最大的責任。我就把我所知道的精神園地,引導丈夫進去。同時我因生活紛亂,陷於悲愁的深淵,也想找一自拔的途徑,於是不知不覺地又回到了母親所信仰的上帝那裡。我知道宇宙間有一種力量,它的偉大,決不是人們所能企及的,那就是上帝的力量,母親鼓勵委員長精神生活的任務,既由我擔負了起來,我也日漸和上帝接近了。

由此而入第三階段。我所願做的一切,都出於上帝的意思,而不是自己的。人生實很簡單,是我們把它弄得如此紛亂而複雜,中式舊式繪畫,每幅只有一個主要題材,譬如花卉畫軸,其中有一朵花是立體,其餘不過襯托輔助而已。複雜的人生也是如此。那麼人生的那朵花是什麼呢?就我現在所覺悟的,那是上帝的意志。但需要絕對的虔誠與忠信,方有明白上帝意志的可能。如今政治生活充滿著虛偽、策略和外交手腕,可是我深信這些並不是政治家的最有力武器,他們最有力的武器,只有忠誠和正直。

總之,在我看來,宗教是很簡單的事情,其意義就是盡我心、我力、我意,以實行上帝的意志。……我信仰的上帝,祂有無限力量可以幫助我們,祂的恩惠,總是超出我們的想望和祈求。 文章轉載自2015.6.15: https://lifebasin.blogspot.com/2016/01/blog-post_86.html

※附錄二

西元元年(公元元年)以耶穌基督誕生那一年作為西元元年的緣起

這是起源於基督教統治時代的羅馬教廷,當耶穌在世時,祂的影響力還沒大到可以樹立年代的里程碑,祂的行跡所至,大概都在羅馬勢力範圍內,公共事務是以羅馬曆法為依據,而描述耶穌個人行誼則用猶太曆法。

耶穌死後,基督教逐漸興起。基督教最重要的節日就是復活節~耶穌死後三天復活了;這是神的啟示。一開始,復活節在一年中哪一天,並沒有一致的規定。羅馬皇帝君士坦丁為影響基督教,在西元325年舉行基督教大公會議,尋求基督教義的統一,並規定復活節在「春分之後第一個月圓後的第一個禮拜天」,如果月圓剛好是禮拜天,就順延一星期。所以,復活節是羅馬與猶太兩曆的混合產物。這樣的規定牽涉到三個周期:1、春分,一年四季之中有兩天的日和夜等長,春季的那一天稱為春分。2、月圓,與太陽的回歸和月亮的盈虧相關。3、禮拜天,則是星期周期的特殊日子。因為一般人很難推算出來,於是教會就找有學問的修士,推算往後幾年復活節的日子,並周知教友採用。

西徐亞(Scythia︰現在的摩達維亞Moldavia)地方的修道院院長也是基督教神學家的狄奧尼修斯.伊希格斯(DionysiusExiguus)推算復活節時,想到何不用耶穌生年為紀元呢?狄奧尼修斯.伊希格斯(DionysiusExiguus)當時推算525年前是耶穌生年,並建議定為紀元元年(中國為辛酉年雞年,漢平帝元始元年),以取代當時羅馬教廷所採用的「戴克里先曆」,這曆法是以迫害基督徒著稱的羅馬皇帝戴克里先登基之年,亦即西元284年作為元年,俗稱「殉教紀元」。伊希格斯當時推算耶穌是生於羅馬建國後754年,但後來的歷史學家發現他的計算有誤;現在一般以耶穌誕生在西元前7年~前4年左右的說法最可靠。

耶穌紀元,從西元6世紀到10世紀,逐漸成為基督教國家通用的紀元,所以原先也叫"基督紀元"。後來被世界多數國家所公用,於是就改稱"西元",常用A.D表示,是拉丁文AnnoDomini的縮寫,意為"主的生年"。耶穌誕生前的年代被稱為"西元前",則以BC表示,是英文BeforeChrist的縮寫,意為"基督以前"。

引領蔣中正進入基督世界的聖經,在清光緒34年出版,距今已有百年歷史,上面有蔣中正總統閲讀後書寫的筆跡。

|

|

| ( 知識學習|檔案分享 ) |