字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2025/03/31 07:15:51瀏覽74|回應0|推薦12 | |

中國將在江西興建「核聚變+裂變反應堆」領先全球核聚變發電技術

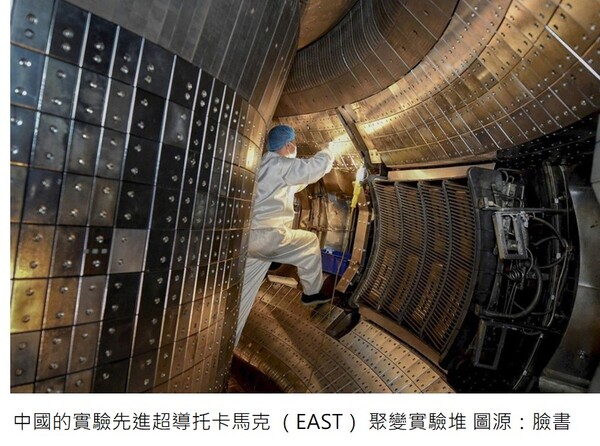

一、中國計劃2031年建成世界上第一個聚變裂變反應堆 依據亞洲時報報導,中國江西省將斥資27億美元興建一座聚變+裂變核能發電廠,目標是持續發電100MW。聯創超導公司與中核融合設計研究院於去年11月12日協議建造一座聚變+裂變反應器,該型反應堆建在江西的原因是因為江西盛產銅礦,銅是製造超導材料的關鍵金屬,高溫超導磁體未來將普遍用於融合反應堆。該計畫具有重大的國家戰略意義,也是贏得全球能源競爭的關鍵。此項史無前例的混合核能發電廠如果照計劃建設和運營,將使中國成為全球核能的領導者。中國正在爭取2031年前啟動世界上第一個聚變+裂變反應堆,這將使中國的尖端核能發電處於全球領先地位。該設施的正式名稱為星火高溫超導反應堆,計劃耗資27.6億美元,這與中國建造傳統核電站的成本相當。在磁約束聚變中,等離子體粒子(氘和氚——氫的同位素)在托卡馬克的磁場中流動和熔化,江西電子公司建造的設備與托卡馬克類似,但快中子將撞擊並分裂鈾238或釷232。據稱這種反應就像氫彈爆炸一樣,比「純」聚變反應更容易實現。在混合系統中,一旦聚變反應停止產生快速中子以防止核熔毀,裂變反應速度就會減慢。江西電子的反應堆仍需獲得中國國務院批准。去年8月,中國國務院批准了5個核電專案,涉及11個反應堆,均位於沿海省份。中核集團首席核聚變科學家段旭如表示,中國將在2045年左右展示純聚變發電應用,並希望到2050年商業化。未來核聚變+核裂變發電專案如果成功將根本解決清潔能源供應問題。所謂Q值或稱為聚變能量增益因子,是指聚變反應中熱功率輸出與輸入的比率。如果 Q 等於 1,則反應器實現等離子體能量損益平衡。該公司表示該項目的目標是實現Q值超過30,台灣的廢核讓台灣核能科技消失,當人類進入太空後發現只有太陽能及核能可使用,而太陽的能量也是來自於核聚變反應。 在物理上,核裂變或核聚變都能放出巨大能量,核聚變是全世界能源發展的前沿方向,關係著人類文明是否能延續。核聚變產生方式目前主要有二種:(1)慣性約束核聚變:用激光照射含有微量氘氚元素的直徑數毫米小球,使球溫度升高至數億度,內部的氣體變成高溫等離子態。在反沖作用力下元素被壓縮到極高密度後產生熱核聚變,如此連續照射可持續產生大量的聚變能。(2)磁約束核聚變:在一個封閉環境內將氣體加熱到數億度讓原子核發生聚變反應。沒有任何材料可製造成容器壁來容納數億度的高溫,那麼製造一個強磁場讓超高溫等離子體約束在一定空間內環繞磁場高速運轉。在聚變+裂變混合反應器中,聚變反應產生的高能量中子被可裂變材料的「毯子」吸收,並在那裡引發裂變反應。最受青睞的綜合燃料是豐富的同位素鈾238 或釷232。混合反應堆的優點是每個聚變中子可以觸發多個裂變事件使釋放能量倍增,這降低了對聚變反應器的需求,聚變反應器不再需要產生淨能量,這使得混合聚變-裂變發電廠原則上比「純」聚變發電廠更容易實現,因此交付速度可能要快得多。2008年,中國工程物理研究院彭先覺及其團隊指出,傳統的聚變裂變混合問題可以透過使用Z箍縮驅動聚變裂變混合反應器(Z-FFR)來解決。Z箍縮或 zeta 箍縮反應器使用巨大的電流脈衝來產生壓縮等離子體的磁場。彭在2022年9月表示,中國計劃建造一台5000萬安培的Z型夾壓機,將於2025年投入試驗使用,這台位於成都的機器將是世界上最大的。 二、人造太陽已露出曙光 核聚變能產生無限的清潔能源相當於人造太陽,中國工程物理研究院彭先覺院士曾預測中國將很快實現核聚變發電。南華早報報導彭院士稱“聚變點火是當今世界科技皇冠上的一顆明珠”,將為人類聚變能源之路奠定基礎。核聚變通過模仿太陽內部發生的自然核聚變來提供無盡的能量。由於需要極高的溫度和在反應堆核心上包含等離子體的複雜性,到目前為止,核聚變發電並未成功。要實現聚變點火很難!彭院士說核聚變點火有兩種,一種是激光點火,利用高頻脈衝的極光輸出來點燃核聚變燃料小球,但這需要性能極高的儲能設施比如高性能電容與激光來驅動,對目前來說技術難度太高。另一種是磁約束等離子體核聚變,這種是利用磁場約束極端高溫的氘氚等離子體來讓其中的氘核和氚核聚變,不僅需要不斷對等離子體提供加熱,還需要長時間約束它,儘管已經露出一線曙光,多項技術上獲得了突破,但難度同樣非常大,實際應用遙遙無期。2021年5月28日,中國科學院合肥物質科學研究院有人造太陽之稱的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置(EAST)取得新突破,成功實現可重複的1.2億攝氏度101秒和1.6億攝氏度20秒等離子體運行新的世界紀錄,向核聚變能源應用邁出重要一步。中國目前還保持著使用“人造太陽”在略低的 7000 萬攝氏度的溫度下持續超過 17 分鐘的反應的記錄。 據澎湃新聞報導,中國對於內陸核電站還是以廠址保護、繼續研究為主,實驗電站和商業電站的廠址要求完全不同。若要進一步成為商業發電站須面臨極為嚴格複雜的選址和批准。混合堆也面臨多項技術瓶頸。在材料方面,聚變反應產生的高能量(14.1MeV)中子流對結構材料的損傷強度是裂變堆的100倍。現有鎢合金在攝氏1億度環境下只能維持數百小時,而商業化電站則要求20年免維護。俄羅斯DEMO混合堆計畫因無法解決液態鋰鉛合金對反應器壁的腐蝕,已暫停建造;美國NIF實驗室至今未找到能承受Q值30工況的材料。此外,氚作為聚變燃料,年產量受限,混合堆的燃料循環難以為繼。能源革命需腳踏實地。中國在EAST裝置403秒高約束運作、「中國環流三號」實現「雙億度」等聚變基礎研究領域確實取得矚目進展,但實驗室突破不等於工程可行,技術驗證也不等於可以商轉。依照中國核能發展策略,預計2045年左右進入核聚變示範發電階段,在2050年前後實現商業化發電。中國於去年12月29日,由中核集團牽頭,聯合24家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創新聯合體宣告成立,中國聚變能源有限公司正式揭牌。中國核聚變發電廠可能依靠 Z 型捏合機,該機使用強電脈衝來模擬熱核彈的聚變反應,該機器預計將於 2025 年在四川省省會成都完工。該機器將產生5000萬安培的電力。這個數字大約是美國桑迪亞國家實驗室Z 脈衝電源設備的兩倍。Z機器的電脈衝產生強大的磁場,可以壓碎核燃料管。這些機器通常用於生產原子武器,直到最近它們才被認為是核聚變能的可能途徑。 三、中國想採用的Z-FFR流程 彭院士稱中國科學家將嘗試使用適量的氫同位素氘和氚來引發核聚變反應。他們打算精確調節程序,將釋放的脈衝能量限制在幾億焦耳,或與一袋 20公TNT炸藥相同強度。與早期的設計相比,中國設施的聚變能量不會用於為電網供電,而是用於製造快中子,這些快中子粒子將撞擊鈾,而鈾是該設施裂變部件的燃料。根據彭院士介紹,這種聚變和裂變反應堆的組合導致了中國使用Z-FFR 的設計指定。所謂Z-FFR 就是Z箍縮驅動聚變-裂變混合能源堆,是利用Z箍縮產生的大量高能中子驅動次臨界裂變堆而釋放能量,產生的離子能量將在小於數個毫秒的時間尺度內沉積在靶室內部。聚變靶室內能量沉積在第一壁表面將帶來材料表面的燒蝕等熱學效應,以及熱激波和熱應力等力學效應進而可能產生屈服、斷裂、層裂等材料和結構響應。這個想法是用鈾填充聚變點火室的牆壁,這將吸收爆炸產生的任何飛行粒子並將它們分成兩個更輕的元素,這一過程類似於今天在核電站中使用的過程。根據彭先覺團隊的估計,鈾裂變將使該設施的整體熱量輸出提高10到20倍。這將大大加快聚變能的使用,並為到2035年的商業發電做好準備。中國科學家聲稱使用與西方不同的技術,認為其方法更有效。 儘管如此,仍然存在許多障礙,例如設計可以支持該過程的專用組件。如果成功,它可能會滿足數万年的能源需求。彭先覺設計了一些中國最先進的小型核彈頭,並擔任核武器計劃的高級顧問。彭院士表示一種包含聚變和裂變反應堆結構的混合堆可以相對降低這個難度,Z-FFR聚變堆的中心聚變需求功率比較低,易於實現,用聚變為裂變提供中子增值,聚變只佔整個反應堆能量的5%,裂變佔95%,這個混合堆可以使用核廢料作為原料,將會率先實現聚變應用。 Z-FFR其實是兩種技術的混合,Z-箍縮技術和裂變增殖堆, Z-箍縮其實是一種慣性約束,慣性約束的激光點火核聚變是有一種約束類型,只不過點火方式改成了脈衝電流產生的強磁場,它的標准定義如下:數十MA大電流(Z方向流動)通過金屬柱形薄套筒產生的巨大洛倫茲力(磁壓強度達百萬大氣壓以上)推動套筒等離子體高速徑向內爆(箍縮),並以每秒數百公里的速度撞擊聚變靶丸,把動能轉化為實現聚變所需的輻射能(X射線)和物質內能。脈衝電流產生的強磁場作用於自身載流等離子體負載,使其受到洛侖茲力作用而向負載軸心內爆,通過慣性約束實現熱核點火和燃燒。基於脈衝功率技術的快Z箍縮技術可實現驅動器電儲能到Z箍縮負載動能或X光輻射能的高效率能量轉換。2010年提出的Z箍縮直接驅動激光預熱磁化套筒結合了慣性約束中壓縮加熱和磁約束中磁絕緣和α加熱增強的優勢,有望為實現聚變提供新途徑。大致意思是目前激光約束突破很難,但Z-箍縮給出了一個新方向,使得聚變的門檻變得更低,原因也比較簡單,與磁約束動輒幾棟樓那麼大、聚變腔體堪比一個小會議室,Z-箍縮明顯要小很多,能量輸入也不大。 四、Z-FFR混合堆構造 Z-FFR混合堆的另一個關鍵就是次臨界反應堆,它以低含量鈾-235為核燃料,混合大量鈾-238(普通核反應堆中這個為核廢料),輕水為傳熱、慢化介質並與壓水堆技術結合的次臨界反應堆。它的工作過程是這樣的,氘氚聚變後的高能中子能量達14MeV,通過輕水減速後被鈾-235捕獲發生裂變,其裂變產生的2~3個“中能”中子被輕水減速後再被鈾-235捕獲再次裂變。另一個則是輕水減速中子的效果很差(就需要它不好),大部分聚變產生的高能中子並不會被減速,而是直接被鈾-238捕獲,高能中子可以直接讓其裂變,能量稍低的也能讓其完成增殖變成鈾-239、經過幾次衰變後轉化為钚-239。钚-239大家都知道,這是製造原子彈的原料,當然這也是可以裂變的產物,所以在混合堆中裂變燃料利用率之高難以想像,比如快中子增殖堆中的釷等都以利用起來,對這些可裂變或者原來的裂變堆中的難以裂變的原料甚至核廢料都可以裂變,利用率可達90%以上,就目前地球上的鈾、釷資源可以為人類提供千年的能源。還有一個關鍵則是其裂變過程的中子大部分都是Z-箍縮核聚變提供,如果Z-FFR混合堆失控,Z-箍縮核聚變停堆,那麼提供裂變的高能中子將減少直至消失,這個裂變堆也會漸漸停止,不存在熱失控的問題,這就是次臨界堆的安全性。因此Z-FFR混合堆安全性相當高,而且對中心核聚變堆的功率要求比較低,不過其製造成本就目前而言仍然比較高,100萬千瓦的Z-FFR混合堆造價為30億美元左右。 Z-FFR混合堆中包含三個部分:Z-箍縮驅動器、聚變靶及爆室、次臨界能源堆,最關鍵的技術是Z-箍縮驅動器,它需要數十兆安量級的電流產生百萬大氣壓的磁壓力,驅動套筒等離子體以每秒數百公里高速向心內爆,實現靶丸聚變。彭院士認為,目前用於用於聚變研究的至少需要60兆安電流的驅動器,採用LTD拓撲結構,降低基本放電單元的能量和功率;增大電流脈衝上升前沿時間和負載半徑;提出新型的磁絕緣傳輸線(MITL)等降低技術要求。彭院士表示,通過極強的電脈衝產生的磁壓力的驅動器將於2025年左右在成都建成,這台驅動器將產生5000萬安培的電流,大約是美國桑迪亞國家實驗室的類似設備Z-箍縮設備的兩倍,它是2028年完成Z-FFR混合堆最關鍵的設備,這將為在2035年前完成商業發電做好準備。

|

|

| ( 時事評論|政治 ) |