字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2012/07/23 21:12:14瀏覽2679|回應1|推薦191 | |

具體地說,水與生命息息相關,萬物依賴水而生,並調整改變生活方式。遊牧民族逐水草而居。農業時期,百姓在河流的兩岸開墾農田,種植五穀雜糧以為食,並據以開創文明,現存的四大古文明都孕育自大河流域。在非洲大草原,百萬隻牛、羊、斑馬每年隨著乾雨季做千里的來回遷徙,途中還須橫渡湍急鱷吻的河流,生死一瞬間。久旱逢甘霖是人生一大樂事,風調雨順是萬命的渴望,這些都說明水的豐缺對文明興衰與萬物榮枯的重要性。 李白在〈將進酒〉開頭寫道:「君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回。」歌德在〈水上靈魂之歌 (Spirit Song Over the Waters)〉開頭道:「人的靈魂∕似水∕從天穹而來∕又飛向天穹。」這兩位大詩人不約而同都說水是從天上來的,彼等豐富的想像力透過筆端,或豪邁奔放,或變化萬千,令人嘖嘖稱奇!更奇的是,現今不少科學家也認為,當初地球上的水的確是來自浩瀚無垠的外太空。 試看,地球表面約70%是海洋,這麼多的水到底從何而來?由於地球剛形成時,炙熱如一團火球,包括水的所有揮發性物質都被蒸發光了,不可能有水。早期研究認為,地球上的水主要是在火星與木星附近繞行的小行星撞上地球時帶來的,只有不到10%的水是來自彗星。不過在近期《自然 (Nature)》期刊 ( 過去一直認為陽光、空氣、水是生命的三要素,但隨著人類對生命更多的探索與了解,此種觀點亦有改變。在1977年,科學家搭乘小型的潛水艇艾爾文號(Alvin),潛入約 美國的黃石國家公園就是嗜極生物存在的地方之一,牠們能在高熱硫酸泉中存活並蓬勃繁衍。科學家曾把一種微小的無脊椎動物送上外太空,歷經高溫、嚴寒、高輻射、真空的環境後,回到地球仍能存活。因此,不論最初地球上的原始生命是起源於海洋(細胞液體含有很低的鉀對鈉比例),或者是起源於有地熱泥漿的地方如黃石公園 (細胞液體含有很高的鉀對鈉比例),水才是生命之源,是生命不可或缺的要素。這也使得不少科學人士相信,外星球表面下若含有水層,就可能有生命存在。

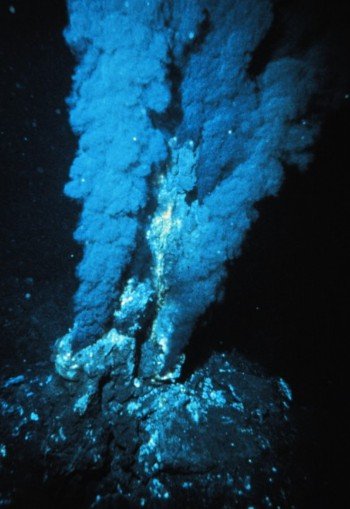

(海底黑煙囪與嗜極生物) 水性善變,可以隨冷熱以水、霧、雲、雨、雪、冰等不同型態作變化,並循環不息。當風掀起陣陣波浪,浮游魚蝦得以隨洋流傳遞、遷徙到其他角落,極地和赤道間的冷熱得以交換,四季的溫濕度得以調節。 水性纖柔,無時無處不在滋潤著草木蟲魚鳥獸,正所謂「上善若水,水善利萬物而不爭。」但水也是剛強之物,滴水可以穿石,涓流可以成河,洪水可以裂山鑿谷,奔騰的土石流、海嘯可以瞬間摧毀任何檔在它前方的東西。熊熊烈火在傾盆澆注下,終要熄滅。水能育命,亦能摧命。這個「剛柔並濟,柔能克剛」的特質及意涵,實耐人尋味及體會。 雖然全世界總水量非常多,但地球上的水有97%被鹽化,僅有3%是可利用的淡水。淡水中又有三分之二為冰川與積雪,其他存在於地下含水層、潮濕的土壤和空氣中,真正能利用的淡水為江河湖泊和地下水的一部分,僅約占地球總水量的0.3%。 台灣氣候溫暖潮溼,年平均降雨量達

(問渠哪得清如許,為有源頭活水來) ** 節錄最近一則報導 (尹德瀚╱綜合報導 | 中時電子報 − 歐洲航太公司「Astrium」首席科學家瑪姬.愛德林─波卡克認為,外星生 物的確存在,但其外貌可能不是如電影裡的小綠人,而像是巨大的水母, 底部有橘色底盤,下附洋蔥形狀的彈性袋,使其得以在甲烷為主要成分的 大氣中浮動,它的嘴巴一張,就能從大氣中吸入所需的養分。 ** 皆為網路照片。 |

|

| ( 創作|散文 ) |