字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2023/01/27 08:15:27瀏覽35|回應0|推薦0 | |

|

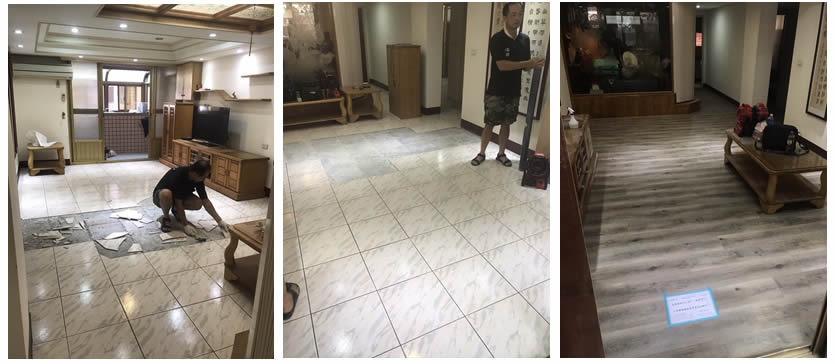

當天氣進入到秋冬轉換之際,氣溫一下熱一下冷,最常聽到一聲💥”碰”💥,磁磚因為熱脹冷縮不是翹起就是爆開,也就是俗稱的”彭共”。 昂睦在這邊提醒大家若發現磁磚有裂縫時,可先敲敲看磁磚表面,若只有一兩塊隆起破裂,進行修復即可,千萬不要這片地板或是牆壁爆光光才後悔莫及🤦♀️🤦 一般來說家中地磚隆有四大原因: 昂睦提醒各位,若磁磚爆裂面積沒有很大的話,要趕緊找施工團隊敲破切開,否則底下的空氣產生推擠效應,一些不夠牢固的磁磚就會一直被擠壓出來,到時磁磚就像跳舞一樣🤸♀🤸,一塊塊隆起,到時修補會非常不容易喔。 要怎麼處理磁磚彭共? 昂睦處理的方式通常有兩種,一種是打掉重鋪,另一種則是局部修復,說明如下: (一)地板磁磚打掉重鋪 當家裡遇到大面積的磁磚爆裂、隆起,也就是整個地面結構已經被破壞,如果單單只要局部修復,全部重新鋪設雖然會比較花時間、費用高一些 但是打掉重鋪,才能確保每一個地方都可以獲得較好的施工水準,這是一個比較安全的作法。 如果選擇全部打掉重做,這麼浩大的工程建議昂睦多年來的經驗豐富,可視家庭需求與我們討論是要改用木紋地板或是一樣鋪設磁磚。 (二)局部修復磁磚 若發現家中磁磚只有輕微裂縫時,可先觀察地板表面,如果只有三到四塊隆起破裂,那麼趕緊進行局部修復即可,否則等到整片澎共,再請地板修繕來處理,那絕對非常劃不來。 昂睦所提供的磁磚修補技術有五大特點👍:

尤其灌注修補工法與傳統泥作工法最大不同在於灌注修補工法不需要敲除磁磚,另外除了方便針頭注射,必須切開磁磚的切割聲外,幾乎沒有噪音跟灰塵

而且灌注工法最大特點就是不會有水泥,所以施工的時候,不會讓家裡灰塵滿天飛舞,不需要二次清潔 我們的施作案例 局部施工

地板重鋪

臺灣氣候溫差大,有時也有地震,磁磚膨脹爆裂問題時有耳聞,所以平時要觀察磁磚是否有隆起或輕微裂縫的現象,建議就要及早處理與補強 當您有遇到這樣的問題,歡迎加入我們的LINE或是臉書,拍照給昂睦專業施工團隊,讓我們搞定您家中磁磚爆裂的問題喔💪 連絡電話:03-667-0518 公司地址:300新竹市東區東大路二段8號

地磚使用的時間久了,經常會出現各種問題,那麼地磚爆裂拱起的原因是什麼呢? 新竹磁磚工程翻新推薦 一、地磚爆裂拱起的原因是什麼呢 1、自爆,地磚鋪設的時間久了也會出現自曝,因為室內溫度變化導致瓷磚受到牆體的壓力,時間久了就會自爆。 苗栗瓷磚修補推薦 2、熱脹冷縮,這種情況經常發生在夏季,不同材料的伸縮係數不一樣,牆體的主要材料為鋼筋混凝土,與它比起來瓷磚的伸縮性數要小很多,那麼當溫度變化時,瓷磚幾乎沒有變化,即溫度下降時牆體就會收縮,而瓷磚收縮的很慢,這就會使瓷磚被牆體擠爆。 3、粘合劑品質差,一般鋪貼瓷磚都會拿水泥砂漿為粘貼劑,將水泥與砂漿依照1比1的比例配比,假如配比不恰當,則無法達到需要的粘度,桃園磁磚空心隆起工程此外砂子的含土量太高或品質不達標,也會導致粘貼不牢固,從而出現瓷磚空鼓、脫落的情況。 二、瓷磚鋪貼的注意點是什麼呢 苗栗地磚凸起爆裂修補推薦 1、選購瓷磚時要確保外層包裝上面的各種標識齊全,像是型號、顏色、尺寸等等。 2、同一平面施工的瓷磚型號與尺寸必須統一,否則就會影響到整體的美觀。 新竹磁磚收費 3、鋪貼瓷磚以前需確保牆面平整穩固,因此需對牆面做處理,像是找平、噴水、除雜等等。 新竹磁磚破裂翻新推薦 4、鋪貼的時候必須做好各個步驟的檢查與複查,假如是大面積的施工領域,需將它分成幾個小湯圓來檢驗,正常是每50平米當做一個檢查單位。 新竹磁磚凸起翻新推薦小編總結:以上就是地磚爆裂拱起的原因,從上述文章我們可以看出,導致它爆裂拱起的原因主要有三個具體是哪一種? 只要依據自家的實際情況來判斷。我們在處理這種問題時,需依據它的緣由來選擇恰當的方法,這樣才能夠在達到修理目的的同時避免很多麻煩,希望能夠幫到大家。 桃園磁磚破裂翻修推薦 許地山:人非人 離電話機不遠的廊子底下坐著幾個聽差,有說有笑,但不曉得倒底是談些什么。忽然電話機響起來了,其中一個急忙走過去摘下耳機,問:“喂,這是社會局,您找誰?” “唔,您是陳先生,局長還沒來。” “科長?也沒來,還早呢。” “……” “請胡先生說話。是咯,請您候一候。” 聽差放下耳機逕自走進去,開了第二科的門,說:“胡先生,電話,請到外頭聽去吧,屋里的話機壞了。” 屋里有三個科員,除了看報抽煙以外,個個都象沒事情可辦。靠近窗邊坐著的那位胡先生出去以后,剩下的兩位起首談論起來。 “子清,你猜是誰來的電話?” “沒錯,一定是那位。”他說時努嘴向著靠近窗邊的另一個座位。 “我想也是她。只是可為這傻瓜才會被她利用,大概今天又要告假,請可為替她辦桌上放著的那幾宗案卷。” “哼,可為這大頭!”子清說著搖搖頭,還看他的報。一會他忽跳起來說:“老嚴,你瞧,定是為這事。”一面拿著報紙到前頭的桌上,鋪著大家看。 可為推門進來,兩人都昂頭瞧著他。嚴莊問:“是不是陳情又要摣你大頭?” 可為一對忠誠的眼望著他,微微地笑,說:“這算什么大頭小頭!大家同事,彼此幫忙……” 嚴莊沒等他說完,截著說:“同事!你別侮辱了這兩個字罷。她是緣著什么關系進來的?你曉得么?” “老嚴,您老信一些閑話,別胡批評人。” “我倒不胡批評人,你才是糊涂人哪,你想陳情真是屬意于你?” “我倒不敢想,不過是同事,……” “又是‘同事’,‘同事’,你說局長的候選姨太好不好?” “老嚴,您這態度,我可不敢佩服,怎么信口便說些傷人格的話?” “我說的是真話,社會局同人早就該鳴鼓而攻之,還留她在同人當中出丑。” 子清也象幫著嚴莊,說,“老胡是著了迷,真是要變成老糊涂了。老嚴說的對不對,有報為證。”說著又遞方才看的那張報紙給可為,指著其中一段說:“你看!” 可為不再作聲,拿著報紙坐下了。 看過一遍,便把報紙扔在一邊,搖搖頭說:“謠言,我不信。大概又是記者訪員們的影射行為。” “嗤!”嚴莊和子清都笑出來了。 “好個忠實信徒!”嚴莊說。 可為皺一皺眉頭,望著他們兩個,待要用話來反駁,忽又低下頭,撇一下嘴,聲音又吞回去了。他把案卷解開,拿起筆來批改。 十二點到了,嚴莊和子清都下了班,嚴莊臨出門,對可為說:“有一個葉老太太請求送到老人院去,下午就請您去調查一下罷,事由和請求書都在這里。”他把文件放在可為桌上便出去了,可為到陳情的位上檢檢那些該發出的公文。他想反正下午她便銷假了,只檢些待發出去的文書替她簽押,其余留著給她自己辦。 他把公事辦完,順將身子望后一靠,雙手交抱在胸前,眼望著從窗戶射來的陽光,凝視著微塵紛亂地盲動。 他開始了他的玄想。 陳情這女子到底是個什么人呢?他心里沒有一刻不懸念著這問題。他認得她的時間雖不很長,心里不一定是愛她,只覺得她很可以交往,性格也很奇怪,但至終不曉得她一離開公事房以后干的什么營生。有一晚上偶然看見一個艷妝女子,看來很象她,從他面前掠過,同一個男子進萬國酒店去。他好奇地問酒店前的車夫,車夫告訴他那便是有名的“陳皮梅”。但她在公事房里不但粉沒有擦,連雪花膏一類保護皮膚的香料都不用。穿的也不好,時興的陰丹士林外國布也不用,只用本地織的粗棉布。那天晚上看見的只短了一副眼鏡,她日常戴著帶深紫色的克羅克斯,局長也常對別的女職員贊美她。但他信得過他們沒有什么關系,象嚴莊所胡猜的。她那里會做象給人做姨太太那樣下流的事?不過,看早晨的報,說她前天晚上在板橋街的秘密窟被警察拿去,她立刻請出某局長去把她領出來。這樣她或者也是一個不正當的女人。每常到肉市她家里,總見不著她。她到那里去了呢?她家里沒有什么人,只有一個老媽子,按理每月幾十塊薪水準可以夠她用了。她何必出來干那非人的事?想來想去,想不出一個恰當的理由。 鐘已敲一下了,他還叉著手坐在陳情的位上,雙眼凝視著,心里想或者是這個原因罷,或者是那個原因罷? 他想她也是一個北伐進行中的革命女同志,雖然沒有何等的資格和學識,卻也當過好幾個月戰地委員會的什么秘書長一類的職務,現在這個職位,看來倒有些屈了她,月薪三十元,真不如其他辦革命的同志們。她有一位同志,在共同秘密工作的時候,剛在大學一年級,幸而被捕下獄。坐了三年監,出來,北伐已經成功了。她便仗著三年間的鐵牢生活,請黨部移文給大學,說她有功黨國,準予畢業。果然,不用上課,也不用考試,一張畢業文憑便到了手,另外還安置她一個肥缺。陳情呢?白做走狗了!幾年來,出生入死,據她說,她親自收掩過幾次被槍決的同志。現在還有幾個同志家屬,是要仰給于她的。若然,三十元真是不夠。然而,她為什么下去找別的事情做呢?也許嚴莊說的對。他說陳在外間,聲名狼藉,若不是局長維持她,她給局長一點便宜,恐怕連這小小差事也要掉了。 這樣沒系統和沒倫理的推想,足把可為的光陰消磨了一點多鐘。他餓了,下午又有一件事情要出去調查,不由得伸伸懶腰,抽出一個抽屜,要拿漿糊把批條糊在卷上。無意中看見抽屜里放著一個巴黎拉色克香粉小紅盒。那種香氣,直如那晚上在萬國酒店門前聞見的一樣。她用這東西么?他自己問。把小盒子拿起來,打開,原來已經用完了。盒底有一行用鉛筆寫的小字,字跡已經模糊了,但從鉛筆的淺痕,還可以約略看出是“北下洼八號”。唔,這是她常去的一個地方罷?每常到她家去找她,總找不著,有時下班以后自請送她回家時,她總有話推辭。有時晚間想去找她出來走走,十次總有九次沒人應門,間或一次有一個老太太出來說,“陳小姐出門啦。”也許她是一只夜蛾,要到北下洼八號才可以找到她。也許那是她的朋友家,是她常到的一個地方。不,若是常到的地方,又何必寫下來呢?想來想去總想不透,他只得皺皺眉頭,嘆了一口氣,把東西放回原地,關好抽屜,回到自己座位。他看看時間快到一點半,想著不如把下午的公事交代清楚,吃過午飯不用回來,一直便去訪問那個葉姓老婆子。一切都弄停妥以后,他戴著帽子,逕自出了房門。 一路上他想著那一晚上在萬國酒店看見的那個,若是陳修飾起來,可不就是那樣。他聞聞方才拿過粉盒的指頭,一面走,一面玄想。 在飯館隨便吃了些東西,老胡便依著地址去找那葉老太太。原來葉老太太住在寶積寺后的破屋里,外墻是前幾個月下大雨塌掉的,破門里放著一個小爐子,大概那便是她的移動廚房了。老太太在屋里聽見有人,便出來迎客,可為進屋里只站著,因為除了一張破炕以外,椅桌都沒有。老太太直讓他坐在炕上,他又怕臭蟲,不敢逕自坐下,老太太也只得陪著站在一邊。她知道一定是社會局長派來的人,開口便問:“先生,我求社會局把我送到老人院的事,到底成不成呢?”那種輕浮的氣度,誰都能夠理會她是一個不問是非,想什么便說什么的女人。 “成倒是成,不過得看看你的光景怎樣。你有沒有親人在這里呢?”可為問。 “沒有。” “那么,你從前靠誰養活呢?” “不用提啦。”老太太搖搖頭,等耳上那對古式耳環略為擺定了,才繼續說:“我原先是一個兒子養我,那想前幾年他忽然入了什么要命黨,——或是敢死黨,我記不清楚了,——可真要了他的命。他被人逮了以后,我帶些吃的穿的去探了好幾次,總沒得見面。到巡警局,說是在偵緝隊;到偵緝隊,又說在司令部;到司令部,又說在軍法處。等我到軍法處,一個大兵指著門前的大牌樓,說在那里。我一看可嚇壞了!他的腦袋就掛在那里!我昏過去大半天,后來覺得有人把我扶起來,大概也灌了我一些姜湯,好容易把我救活了,我睜眼一瞧已是躺在屋里的炕上,在我身邊的是一個我沒見過的姑娘。問起來,才知道是我兒子的朋友陳姑娘。那陳姑娘答允每月暫且供給我十塊錢,說以后成了事,官家一定有年俸給我養老。她說入要命黨也是做官,被人砍頭或槍斃也算功勞。我兒子的名字,一定會記在功勞簿上的。唉,現在的世界到底是怎么一回事,我也糊涂了。陳姑娘養活了我,又把我的侄孫,他也是沒爹娘的,帶到她家,給他進學堂,現在還是她養著。” 老太太正要說下去,可為忽截著問:“你說這位陳姑娘,叫什么名字?” “名字?”她想了很久,才說:“我可說不清,我只叫她陳姑娘,我侄孫也叫她陳姑娘。她就住在肉市大街,誰都認識她。” “是不是帶著一副紫色眼鏡的那位陳姑娘?” 老太太聽了他的問,象很興奮地帶著笑容望著他連連點頭說:“不錯,不錯,她帶的是紫色眼鏡。原來先生也認識她,陳姑娘。”她又低下頭去,接著說補充的話:“不過,她晚上常不帶鏡子。她說她眼睛并沒毛病,只怕白天太亮了,戴著擋擋太陽,一到晚上,她便除下了。我見她的時候,還是不帶鏡子的多。” “她是不是就在社會局做事?” “社會局?我不知道。她好象也入了什么會似地。她告訴我從會里得的錢除分給我以外,還有兩三個人也是用她的錢。大概她一個月的入款最少總有二百多,不然,不能供給那么些人。” “她還做別的事嗎?” “說不清。我也沒問過她,不過她一個禮拜總要到我這里來三兩次,來的時候多半在夜里,我看她穿得頂講究的。坐不一會,每有人來找她出去。她每告訴我,她夜里有時比日里還要忙。她說,出去做事,得應酬,沒法子,我想她做的事情一定很多。” 可為越聽越起勁,像那老婆子的話句句都與他有關系似地,他不由得問:“那么,她到底住在什么地方呢?” “我也不大清楚,有一次她沒來,人來我這里找她。那人說,若是她來,就說北下洼八號有人找,她就知道了。” “北下洼八號,這是什么地方?” “我不知道。”老太太看他問得很急,很詫異地望著他。 可為楞了大半天,再也想不出什么話問下去。 老太太也莫明其妙,不覺問此一聲:“怎么,先生只打聽陳姑娘?難道她鬧出事來了么?” “不,不,我打聽她,就是因為你的事,你不說從前都是她供給你么?現在怎么又不供給了呢?” “嗐!”老太太搖著頭,揸著拳頭向下一頓,接著說:“她前幾天來,偶然談起我兒子。她說我兒子的功勞,都教人給上在別人的功勞簿上了。她自己的事情也是飄飄搖搖,說不定那一天就要下來。她教我到老人院去掛個號,萬一她的事情不妥,我也有個退步,我到老人院去,院長說現在人滿了,可是還有幾個社會局的額,教我立刻找人寫稟遞到局里去。我本想等陳姑娘來,請她替我辦,因為那晚上我們有點拌嘴,把她氣走了。她這幾天都沒來,教我很著急,昨天早晨,我就在局前的寫字攤花了兩毛錢,請那先生給寫了一張請求書遞進去。” “看來,你說的那位陳姑娘我也許認識,她也許就在我們局里做事。” “是么?我一點也不知道。她怎么今日不同您來呢?” “她有三天不上衙門了。她說今兒下午去,我沒等她便出來啦。若是她知道,也省得我來。” 老太太不等更真切的證明,已認定那陳姑娘就是在社會局的那一位。她用很誠懇的眼光射在可為臉上問:“我說,陳姑娘的事情是不穩么?” “沒聽說,怕不至于罷。” “她一個月支多少薪水?” 可為不愿意把實情告訴她,只說:“我也弄不清,大概不少罷。” 老太太忽然沉下臉去發出失望帶著埋怨的聲音說:“這姑娘也許嫌我累了她,不愿意再供給我了,好好的事情在做著,平白地瞞我干什么!” “也許她別的用費大了,支不開。” “支不開?從前她有丈夫的時候也天天嚷窮。可是沒有一天不見她穿緞戴翠,窮就窮到連一個月給我幾塊錢用也沒有,我不信,也許這幾年所給我的,都是我兒子的功勞錢,瞞著我,說是她拿出來的。不然,我同她既不是親,也不是戚,她憑什么養我一家?” 可為見老太太說上火了,忙著安慰她說:“我想陳姑娘不是這樣人。現在在衙門里做事,就是做一天算一天,誰也保不定能做多久,你還是不要多心罷。” 老太太走前兩步,低聲地說:“我何嘗多心?她若是一個正經女人,她男人何致不要她。聽說她男人現時在南京或是上海當委員,不要她啦。他逃后,她的肚子漸漸大起來,花了好些錢到日本醫院去,才取下來。后來我才聽見人家說,他們并沒穿過禮服,連酒都沒請人喝過,怨不得拆得那么容易。” 可為看老太太一雙小腳站得進一步退半步的,忽覺他也站了大半天,腳步未免也移動一下。老太太說:“先生,您若不嫌臟就請坐坐,我去沏一點水您喝,再把那陳姑娘的事細細地說給您聽。”可為對于陳的事情本來知道一二,又見老太太對于她的事業的不明了和懷疑,料想說不出什么好話。即如到醫院墮胎,陳自己對他說是因為身體軟弱,醫生說非取出不可。關于她男人遺棄她的事,全局的人都知道,除他以外多數是不同情于她的。他不愿意再聽她說下去,一心要去訪北下洼八號,看到底是個什么人家。于是對老太太說:“不用張羅了,您的事情,我明天問問陳姑娘,一定可以給你辦妥。我還有事,要到別處去,你請歇著罷。”一面說,一面踏出院子。 老太太在后面跟著,叮嚀可為切莫向陳姑娘打聽,恐怕她說壞話。可為說:“斷不會,陳姑娘既然教你到老人院,她總有苦衷,會說給我知道,你放心罷。”出了門,可為又把方才拿粉盒的手指舉到鼻端,且走且聞,兩眼象看見陳情就在他前頭走,仿佛是領他到北下洼去。 北下洼本不是熱鬧街市,站崗的巡警很優游地在街心踱來踱去。可為一進街口,不費力便看見八號的門牌,他站在門口,心里想:“找誰呢?”他想去問崗警,又怕萬一問出了差,可了不得。他正在躊躇,當頭來了一個人,手里一碗醬,一把蔥,指頭還吊著幾兩肉,到八號的門口,大嚷:“開門。”他便向著那人搶前一步,話也在急忙中想出來。 “那位常到這里的陳姑娘來了么?” 那人把他上下估量了一會,便問“那一位陳姑娘?您來這里找過她么?” “我……”他待要說沒有時,恐怕那人也要說沒有一位陳姑娘。許久才接著說:我跟人家來過,我們來找過那位陳姑娘,她一頭的劉海發不象別人燙得象石獅子一樣,說話象南方人。 那人連聲說:“唔,唔,她不一定來這里。要來,也得七八點以后。您貴姓?有什么話請您留下,她來了我可以告訴她。” “我姓胡,只想找她談談,她今晚上來不來?” “沒準,胡先生今晚若是來,我替您找去。” “你到那里找她去呢?” “哼,哼!!”那人笑著,說:“到她家里,她家就離這里不遠。” “她不是住在肉市嗎?” “肉市?不,她不住在肉市。” “那么她住在什么地方?” “她們這路人沒有一定的住所。” “你們不是常到寶積寺去找她么?” “看來您都知道,是她告訴您她住在那里么?” 可為不由得又要扯謊,說:“是的,她告訴過我。不過方才我到寶積寺,那老太太說到這里來找。” “現在還沒黑”,那人說時仰頭看看天,又對著可為說:“請您上市場去繞個彎再回來,我替您叫她去。不然請進來歇一歇,我叫點東西您用,等我吃過飯,馬上去找她。” “不用,不用,我回頭來罷。”可為果然走出胡同口,雇了一輛車上公園去,找一個僻靜的茶店坐下。 茶已沏過好幾次,點心也吃過,好容易等到天黑了。十一月的黝云埋沒了無數的明星,懸在園里的燈也被風吹得搖動不停,游人早已絕跡了,可為直坐到聽見街上的更夫敲著二更,然后踱出園門,直奔北下洼而去。 門口仍是靜悄悄的,路上的人除了巡警,一個也沒有。他急進前去拍門,里面大聲問:“誰?” “我姓胡。” 門開了一條小縫,一個人露出半臉,問:“您找誰?” “我找陳姑娘”,可為低聲說。 “來過么?”那人問。 可為在微光里雖然看不出那人的面目,從聲音聽來,知道他并不是下午在門口同他回答的那一個。他一手急推著門,腳先已踏進去,隨著說:“我約過來的。” 那人讓他進了門口,再端詳了一會,沒領他望那里走,可為也不敢走了。他看見院子里的屋干都象有人在里面談話,不曉得進那間合適,那人見他不象是來過的。便對他說:“先生,您跟我走。” 這是無上的命令,教可為沒法子不跟隨他,那人領他到后院去穿過兩重天井,過一個穿堂,才到一個小屋子,可為進去四圍一望,在燈光下只見鐵床一張,小梳妝桌一臺放在窗下,桌邊放著兩張方木椅。房當中安著一個發不出多大暖氣的火爐,門邊還放著一個臉盆架,墻上只有兩三只凍死了的蟈蟈,還囚在籠里象妝飾品一般。 “先生請坐,人一會就來。”那人說完便把門反掩著,可為這時心里不覺害怕起來。他一向沒到過這樣的地方,如今只為要知道陳姑娘的秘密生活,冒險而來,一會她來了,見面時要說呢,若是把她羞得無地可容,那便造孽了。一會,他又望望那扇關著的門,自己又安慰自己說:“不妨,如果她來,最多是向她求婚罷了。……她若問我怎樣知道時,我必不能說看見她的舊粉盒子。不過,既是求愛,當然得說真話,我必得告訴她我的不該,先求她饒恕……。” 門開了,喜懼交迫的可為,急急把視線連在門上,但進來的還是方才那人。他走到可為跟前,說:“先生,這里的規矩是先賞錢。” “你要多少?” “十塊,不多罷。” 可為隨即從皮包里取出十元票子遞給他。 那人接過去。又說:“還請您打賞我們幾塊。” 可為有點為難了,他不愿意多納,只從袋里掏出一塊,說:“算了罷。” “先生,損一點,我們還沒把茶錢和洗褥子的錢算上哪,多花您幾塊罷。” 可為說:“人還沒來,我知道你把錢拿走,去叫不去叫?” “您這一點錢,還想叫什么人?我不要啦,您帶著。”說著真個把錢都交回可為,可為果然接過來,一把就往口袋里塞。那人見是如此,又搶進前摣住他的手,說:“先生,您這算什么?” “我要走,你不是不替我把陳姑娘找來嗎?” “你瞧,你們有錢的人拿我們窮人開玩笑來啦?我們這里有白進來,沒有白出去的。你要走也得,把錢留下。” “什么,你這不是搶人么?” “搶人?你平白進良民家里,非奸即盜,你打什么主意?”那人翻出一副兇怪的臉,兩手把可為拿定,又嚷一聲,推門進來兩個大漢,把可為團團圍住,問他:“你想怎樣?”可為忽然看見那么些人進來,心里早已著了慌,簡直鬧得話也說不出來。一會他才鼓著氣說:“你們真是要搶人么?” 那三人動手掏他的皮包了,他推開了他們,直奔到門邊,要開門,不料那門是望里開的,門里的鈕也沒有了。手滑,擰不動,三個人已追上來,他們把他拖回去,說:“你跑不了,給錢罷,舒服要錢買,不舒服也得用錢買。你來找我們開心,不給錢,成么?” 可為果真有氣了,他端起門邊的臉盆向他們扔過去,臉盆掉在地上,砰嘣一聲,又進來兩個好漢,現在屋里是五個打一個。 “反啦?”剛進來的那兩個同聲問。 可為氣得鼻息也粗了。 “動手罷。”說時遲,那時快,五個人把可為的長掛子剝下來,取下他一個大銀表,一枝墨水筆,一個銀包,還送他兩拳,加兩個耳光。 他們搶完東西,把可為推出房門,用手中包著他的眼和塞著他的口,兩個摣著他的手,從一扇小門把他推出去。 可為心里想:“糟了!他們一定下毒手要把我害死了!”手雖然放了,卻不曉得抵抗,停一回,見沒有什么動靜,才把嘴里手中拿出來,把綁眼的手中打開,四圍一望原來是一片大空地,不但巡警找不著,連燈也沒有。他心里懊悔極了,到這時才疑信參半,自己又問:“到底她是那天酒店前的車夫所說的陳皮梅不是?”慢慢地踱了許久才到大街,要報警自己又害羞,只得急急雇了一輛車回公寓。 他在車上,又把午間拿粉盒的手指舉到鼻端間,忽而覺得兩頰和身上的余痛還在,不免又去摩挲摩挲。在道上,一連打了幾個噴嚏,才記得他的大衣也沒有了。回到公寓,立即把衣服穿上,精神興奮異常,自在廳上踱來踱去,直到極疲乏的程度才躺在床上。合眼不到兩個時辰,睜開眼時,已是早晨九點,他忙爬起來坐在床上,覺得鼻子有點不透氣,于是急急下床教伙計提熱水來。過一會,又匆匆地穿上厚衣服,上街門去, 他到辦公室,嚴莊和子清早已各在座上。 “可為,怎么今天晚到啦?”子清問。 “傷風啦,本想不來的。” “可為,新聞又出來了!”嚴莊遞給可為一封信,這樣說。“這是陳情辭職的信,方才一個孩子交進來的。” “什么?她辭職!”可為詫異了。 “大概是昨天下午同局長鬧翻了。”子清用報告的口吻接著說,“昨天我上局長辦公室去回話,她已先在里頭,我坐在室外候著她出來。局長照例是在公事以外要對她說些‘私事’,我說的‘私事’你明白。”他笑向著可為,“但是這次不曉得為什么鬧翻了。我只聽見她帶著氣說:‘局長,請不要動手動腳,在別的夜間你可以當我是非人,但在日間我是個人,我要在社會做事,請您用人的態度來對待我。’我正注神聽著,她已大踏步走近門前,接著說:‘撤我的差罷,我的名譽與生活再也用不著您來維持了。’我停了大半天,至終不敢進去回話,也回到這屋里。我進來,她已走了。老嚴,你看見她走時的神氣么?” “我沒留神,昨天她進來,象沒坐下,把東西檢一檢便走了,那時還不到三點。”嚴莊這樣回答。 “那么,她真是走了。你們說她是局長的候補姨太,也許永不能證實了。”可為一面接過信來打開看,信中無非說些官話。他看完又摺起來,納在信封里,按鈴叫人送到局長室。他心里想陳情總會有信給他,便注目在他的桌上,明漆的桌面只有昨夜的宿塵,連紙條都沒有。他坐在自己的位上,回想昨夜的事情,同事們以為他在為陳情辭職出神,調笑著說:“可為,別再想了,找苦惱受干什么?方才那送信的孩子說,她已于昨天下午五點鐘搭火車走了,你還想什么?” 說者無心,聽者有意,可為只回答:“我不想什么,只估量她到底是人還是非人。”說著,自己摸自己的嘴巴,這又引他想起在屋里那五個人待遇他的手段。他以為自己很笨,為什么當時不說是社會局人員,至少也可以免打。不,假若我說是社會局的人,他們也許(www.lz13.cn)會把我打死咧。……無論如何,那班人都可惡,得通知公安局去逮捕,房子得封,家具得充公。他想有理,立即打開墨盒,鋪上紙,預備起信稿,寫到“北下洼八號”,忽而記起陳情那個空粉盒。急急過去,抽開展子,見原物仍在,他取出來,正要望袋里藏,可巧被子清看見。 “可為,到她展里拿什么?” “沒什么!昨天我在她座位上辦公,忘掉把我一盒日快丸拿去,現在才記起。”他一面把手插在袋里,低著頭,回來本位,取出小手中來擤鼻子。 許地山作品_許地山散文集 許地山:處女的恐怖 許地山:再會分頁:123 苦難難以長久,堅毅的人總會出頭 我有一個朋友A,以前和人表白狠狠被拒。后來初戀,對方劈腿,分手。就此有些沉淪,游戲人間,再也不肯拿出一顆真心去愛別人。總是看著他為了別人的錯誤在懲罰自己,然后繼續去折磨著別的無辜的人。他不快樂。被他傷害的人也不快樂。而傷害他的人,如今也不見得過得有多好。 我有一個朋友B,以前因為一些事情,和同學幾年沒有說過一句話。每天獨來獨往,小心謹慎地做人,任何事都努力做到最好,只是怕被不喜歡的人嘲笑。總是看見他掙扎地活著,活得很累,很辛苦,不知道為了證明什么卻依舊會去證明下去。他不快樂。他說,幸好我堅持了下來,沒有崩潰。可是他的眼里,深深在疲憊。 我有一個朋友C,關于她的緋聞和傳言在傳播。她很苦惱,自己只是按照自己喜歡的方式活著,沒有對不起任何人,也沒有傷害任何人。可是為什么呢,還有人會去編造關于她的流言蜚語。居然還有人會去信以為真,以為她是那種品行不佳的人。她不快樂。她別無所求,只是期待一個公平的對待。 我有一個朋友D,從小和家人關系不好。父母更偏愛年長的哥哥,也不重視她。不記得她的生日,不會給她買東西,也不知道她愛吃的菜。她也曾經很想問父母,既然你們不愛我,何必又要生下我。她不快樂。她渴望能和別人一樣,家庭和睦,其樂融融。 我們站在此處,名為青春的路口。能不能問自己一句:親愛的,你快樂嗎?想想,其實也是不快樂的。想得的得不到,不想要的偏偏也會來打擾。可是再想想,自己又何必。未免少年不識愁滋味,愛上層樓,愛上層樓,為賦新辭強說愁。 小時候,以為自己的世界很小,看見一片天空就以為是全部。長大了,才知道自己的世界很大,天無邊海無涯。小時候,總會為了缺失一點什么,就覺得整個天地都變了顏色。后來,慢慢學會了百毒不侵。我們都會告訴后來認識的人自己之前的故事,總會描述得悲慘一些。其實自己想想,原來那些歲月,不過如此。如果真的悲慘得讓人無法呼吸,那我們又如何會波瀾不驚長大。我們不是逆來順受了,只不過看穿了這個世界上不可能毫發無損得獲得全部的幸運。活著,總會失去一些什么。例如“我手里拿著刀,無法擁抱你,我放下刀,無法保護你。” 那個游戲人間的朋友A,有著很支持他的朋友們一直陪在他身邊不離不棄。那個獨來獨往的朋友B,有著一雙很愛他的父母,時時傾聽著他的心聲。那個被人誤解的朋友C,有著別人羨慕的才華,深受長輩的賞識。那個不受寵愛的朋友D,有著一個對她很好的戀人,想要一輩子陪著她。 人人都有過受迫害的青春。那段時間里,我們不被理解,活得很難受,就像是一條離開水的魚。可是回頭看看,總不是一無所有的。感情受挫友情來彌補,友情受挫親情來彌補,親情不夠愛情來填。其實誰都沒有輸光手里的最后一張牌。下一步,怎么出牌,全在自己手里。幸福總會來的。只是,也許不是現在而已。 二十出頭:你一無所有,卻讓全世界羨慕 當苦難比想象的還長了一些 一個人要配得上自己所受的苦難分頁:123 張愛玲:公寓生活記趣 讀到“我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒”的兩句詞,公寓房子上層的居民多半要感到毛骨驚然。屋子越高越冷。 自從煤貴了之后,熱水汀早成了純粹的裝飾品。構成浴室的圖案美,熱水龍頭上的H字樣自然是不可少的一部分;實際上呢,如果你放冷水而開錯了熱水龍頭,立刻便有一種空洞而凄搶的轟隆轟隆之聲從九泉之下發出來,那是公寓里特別復雜,特別多心的熱水管系統在那里發脾氣了。即使你不去太歲頭上動土,那雷神也隨時地要顯靈。無緣無故,只聽見不懷好意的“嗡……”拉長了半晌之后接著“訇訇”兩聲,活像飛機在頂上盤旋了一會,擲了兩枚炸彈。在戰時香港嚇細了膽子的我,初回上海的時候,每每為之魂飛魄散。若是當初它認真工作的時候,艱辛地將熱水運到六層樓上來,便是咕嚕兩聲,也還情有可原。現在可是雷聲大,雨點小,難得滴下兩滴生銹的黃漿……然而也說不得了,失業的人向來是肝火旺的。 梅雨時節,高房子因為壓力過重,地基陷落的原故,門前積水最深。街道上完全干了,我們還得花錢雇黃包車渡過那白茫茫的護城河。雨下得太大的時候,屋子里便鬧了水災。我們輪流搶救,把舊毛巾、麻袋、褥單堵住了窗戶縫;障礙物濕濡了,絞干,換上,污水折在臉盆里,臉盆里的水倒在抽水馬桶里。忙了兩晝夜,手心磨去了一層皮,墻根還是汪著水,糊墻的花紙還是染了斑斑點點的水痕與霉跡子。風如果不朝這邊吹的話,高樓上的雨倒是可愛的。有一天,下了一黃昏的雨,出去的時候忘了關窗戶,回來一開門,一房的風聲雨味,放眼望出去,是碧藍的瀟瀟的夜,遠處略有淡燈搖曳,多數的人家還沒點燈。 常常覺得不可解,街道上的喧聲,六樓上聽得分外清楚,仿佛就在耳根底下,正如一個人年紀越高,距離童年漸漸遠了,小時的瑣屑的回憶反而漸瀕親切明晰起來。 我喜歡聽市聲。比我較有待意的人在枕上聽松濤,聽海嘯,我是非得聽見電車響才睡得著覺的。在香港山上,只有冬季里,北風徹夜吹著常青樹,還有一點電車的韻昧。長年住在鬧市里的人大約非得出了城之后才知道他離不了一些什么。城里人的思想,背景是條紋布的幔子,淡淡的白條子便是行馳著的電車——平行的,勾凈的,聲響的河流,汩汩流入下意識里去。 我們的公寓近電車廠鄰,可是我始終沒弄清楚電車是幾點鐘回家。“電車回家”這句子仿佛不很合適——大家公認電車為沒有靈魂的機械,而“回家”兩個宇有著無數的情感洋溢的聯系。但是你沒看見過電車進廠的特殊情形吧?一輛銜接一輛,像排了隊的小孩,嘈雜,叫囂,愉快地打著啞嗓子的鈴:“克林,克賴,克賴,克賴!”吵鬧之中又帶著一點由疲乏面生的馴服,是快上床的孩子,等著母親來刷洗他們。車里的燈點得雪亮。專做下班的售票員的生意的小販們曼聲兜售著面包。有時候,電車全進了廠了,單剩下一輛,神秘地,像被遺棄了似的,停在街心。從上面望下去,只見它在半夜的月光中袒露著白肚皮。 這里的小販所賣的吃食沒有多少典雅的名色。我們也從來沒有縋下籃子去買過東西,(想起《依本癡情》里的顧蘭君了。她用絲襪結了繩子,縛住了紙盒,吊下窗去買湯面。襪子如果不破,也不是絲襪了!在節省物資的現在,這是使人心驚肉跳的奢侈。)也許我們也該試著吊下籃子去。無論如何,聽見門口賣臭豆腐干的過來了,便抓起一只碗來,噔噔奔下六層樓梯,跟蹤前往。在遠遠的一條街上訪到了臭豆腐干擔子的下落,買到了之后,再乘電梯上來,似乎總有點可笑。 我們的開電梯的是個人物,知書達理,有涵養,對于公寓里每一家的起居他都是一本清帳。他不贊成他兒子去做電車售票員——嫌那職業不很上等。再熱的天,任憑人家將鈴撤得震天響,他也得在汗衫背心上加上一件熨得榴平的紡綢小褂,方肯出現。他拒絕替不修邊幅的客人開電梯。他的思想也許縉紳氣太重,然而他究竟是個有思想的人。可是他離了自己那間小屋,就踏進了電梯的小屋——只怕這一輩子是跑不出這兩間小屋了。電梯上升,人字圖案的銅柵欄外面,一重重的黑暗往下移,棕色的黑暗,紅棕色的黑暗,黑色的黑暗……襯著交替的黑暗,你看見司機人的花白的頭。 沒事的時候他在后天井燒個小風爐炒菜烙餅吃。他教我們怎樣煮紅米飯;燒開了,熄了火,停個十分鐘再煮,又松,又透,又不塌皮爛骨,沒有筋道。 托他買豆腐漿,交給他一只舊的牛奶瓶,陸續買了兩個禮拜,他很簡單地報告道:“瓶沒有了。”是砸了還是失竊了,也不得而知。再隔了些時,他拿了一只小一號的牛奶瓶裝了豆腐漿來。我們問道:“咦?瓶又有了?”他答道:“有了。”新的瓶是賠給我們的呢還是借給我們的,也不得而知。這一類的舉動是頗有點社會主義風的。 我們的《新聞報》每天早上他要循例過目一下方才給我們送來。小報他讀得更為仔細些,因此要到十一二點鐘才輪得到我們看。英文、日文、德文、俄文的報他是不看的,因此大清早便卷成一卷插在人家彎曲的門鈕里。 報紙沒有人偷,電鈴上的銅板卻被撬去了。看門的巡警倒有兩個,雖不是雙生子,一樣都是翻領里面豎起了木渣渣的黃臉,短褲與長統襪之間露出木渣渣的黃膝蓋;上班的時候,一般都是橫在一張藤椅上睡覺,擋住了信箱。每次你去看看信箱的時候總得殷勤地湊到他面頰前面,仿佛要詢問:“酒刺好了些罷?” 恐怕只有女人能夠充分了解公寓生活的特殊優點:傭人問題不那么嚴重。生活程度這么高,即使雇得起人,也得準備著受氣。在公寓里“居家過日子”是比較簡單的事。找個清潔公司每隔兩星期來大掃除一下。也就用不著打雜的了。沒有傭人,也是人生一快。拋開一切平等的原則不講,吃飯的時候如果有個還沒吃過飯的人立在一邊眼睜睜望著,等著為你添飯,雖不至于使人食不下咽,多少有些討厭。許多身邊雜事自有它們的愉快性質。看不到田園里的茄子,到菜場上去看看也好——那么復雜的,油涸的紫色;新綠的豌豆,熟艷的辣椒,金黃的面筋,像太陽里的肥皂泡。把菠菜洗過了,倒在油鍋里,每每有一兩片碎葉子粘在蔑簍底上,抖也抖不下來;迎著亮,翠生生的枝葉在竹片編成的方格子上招展著,使人聯想到籬上的扁豆花。其實又何必“聯想”呢?篾簍子的本身的美不就夠了么?我這并不是效忠于國社黨①,勸誘女人回到廚房里去。不勸便罷,若是勸,一樣的得勸男人到廚房里去走一遭。當然,家里有廚子而主人不時的下廚房,是會引起廚子最強烈的反感的。這些地方我們得寸步留心,不能太不識眉眼高低。 ========== ①國社黨,即國家社會黨,三十年代韌秘密成立的右翼政黨,1937年以后公開活動。 有時候也感到沒有傭人的苦處。米缸里出蟲,所以摻了些胡椒在米里——據說米蟲不大喜歡那刺激性的氣味,淘米之前先得把胡椒揀出來。我捏了一只肥白的肉蟲的頭當做胡椒,發現了這錯誤之后,不禁大叫起來,丟下飯鍋便走。在香港遇見了蛇,也不過如此罷了。那條蛇我只見到它的上半截,它鉆出洞來矗立著,約有二尺來長。我抱了一疊書匆匆忙忙下山來。正和它打了個照面。它靜靜地望著我,我也靜靜地望著它,望了半響,方才哇呀呀叫出聲來,翻身便跑。 提起蟲豸之類,六樓上蒼蠅幾乎絕跡,蚊子少許有兩個。如果它們富于想象力的話,飛到窗口往下一看,便會暈倒了罷?不幸它們是像英國人一般地淡漠與自足——英國人佐在非洲的森林里也照常穿上了燕尾服進晚餐。 公寓是最合理想的逃世的地方。厭倦了大都會的人們往往記掛著和平幽靜的鄉村,心心念念盼望著有一天能夠告老歸田,養蜂種菜,享點清福。殊不知在鄉下多買半斤臘肉便要引起許多閑言閑語,而在公寓房子的最上層你就是站在窗前換衣服也不妨事! 然而一年一度,日常生活的秘密總得公布一下。夏天家家戶戶都大敞著門,搬一把藤椅坐在風口里。這邊的人在打電話,對過一家的仆歐一面熨衣裳,一面便將電話上的對白譯成了德文說給他的小主人聽。樓底下有個俄國人在那里響亮地教日文。二樓的那位女太太和貝多芬有著不共戴天的仇恨,一捶十八敲,咬牙切齒打了他一上午;鋼琴上倚著一輛腳踏車。不知道哪一家在煨牛肉湯,又有哪一家泡了焦三仙。 人類天生的是愛管閑事。為什么我們不向彼此的私生活里偷偷的看一眼呢?既然被看者沒有多大損失而看的人顯然得到了片刻的愉悅?凡事牽涉到快樂的授受上,就犯不著斤斤計較了。較量些什么呢?——長的是磨難,短的是人生。 屋頂花園里常常有孩子們溜冰,興致高(www.lz13.cn)的時候,從早到晚在我們頭上咕滋咕滋挫過來又挫過去,像瓷器的摩擦,又像睡熟的人在那里磨牙,聽得我們一粒粒牙齒在牙齦里發酸如同青石榴的子,剔一剔便會掉下來。隔壁一個異國紳士聲勢洶洶上樓去干涉。他的太太提醒他道,“人家不懂你的話,去也是自去。”他植拳擅袖道:“不要緊,我會使他們懂得的!”隔了幾分鐘他偃旗息鼓嗒然下來了。上面的孩子年紀都不小了,而且是女性,而且是美麗的。 談到公德心,我們也不見得比人強。陽臺上的灰塵我們直截了當地掃到樓下的陽臺上去。“啊,人家欄桿上晾著地毯呢——怪不過意的,等他們把地毯收了進去再掃罷!”一念之慈,頂上生出了燦爛圓光。這就是我們的不甚徹底的道德觀念。 (原刊1943年12月《天地》月刊第3期) 張愛玲作品_張愛玲散文集 張愛玲:天才夢 張愛玲:論寫作分頁:123 苗栗壁磚隆起爆裂修繕推薦 【新竹磁磚翻新價格公道】 桃園地磚凸起破裂翻修費用 新竹磁磚凸起工程 |

|

| ( 知識學習|網路生活 ) |