鋼筆工具畫出來的向量圖形稱為路徑,路徑允許是不封閉的開放狀,

如果把起點與終點重合繪製就可以得到封閉的路徑

鋼筆工具在繪製過程中, 請注意不同的游標圖示, 有不同的作用

鋼筆工具

鋼筆工具 起始

起始 拖曳把手時形狀

拖曳把手時形狀

接嬻中(線條尚未中斷)

接嬻中(線條尚未中斷) (若要連接二條線段, 可將游標移至線段端點,

產生此符號時, 點擊錨點, 可由此點接續原路徑)

編輯中錨點轉換

編輯中錨點轉換 封閉

封閉 增加錨點工具 - 在路徑上增加錨點

增加錨點工具 - 在路徑上增加錨點 刪除錨點工具 - 鋼筆接近錨點, 出現此符號時可刪除錨點

刪除錨點工具 - 鋼筆接近錨點, 出現此符號時可刪除錨點 轉換錨點 - 將平滑點轉尖角, 也可在尖點處拖曳出把手

轉換錨點 - 將平滑點轉尖角, 也可在尖點處拖曳出把手 接續獨立線條 - 兩獨立線條在接合端點, 所出現的符號

接續獨立線條 - 兩獨立線條在接合端點, 所出現的符號

小黑-路徑選取工具

小黑-路徑選取工具

直接選取工具(小白)-路徑, 把手一錨點

直接選取工具(小白)-路徑, 把手一錨點錨點的樣式

錨點上點選變尖角 (沒有把手),

錨點上拖曳變平滑角, (把手角度=180)

選取把手拖曳錨點變轉折角, (把手角度不等於 180)

下面轉載一篇很有名的分享教學,十分詳細,值得學習, 除了學習鋼筆路徑用法,

他的教學課程寫法內容豐富, 邏輯清楚, 很值得我學習。

版權聲明:

作者 趙鵬 zhaopeng.net,所在論壇 blueidea.com

此文章允許任意轉載,允許用於商業印刷, 不需經過作者同意,不需支付任何費用。但必須保證文章的完整性和原始性,同時注明本版權聲明全部內容。

首先來簡要介紹一下鋼筆工具和路徑的概念

1 鋼筆工具屬於向量繪圖工具,其優點是可以勾畫平滑的曲線(在縮放或者變形之後仍能保持平滑效果)

2 鋼筆工具畫出來的向量圖形稱為路徑,路徑是向量的

3 路徑允許是不封閉的開放狀,如果把起點與終點重合繪製就可以得到封閉的路徑

────────────────────

現在我們來繪製一個簡單的路徑

如下圖在工具欄選擇鋼筆工具(快捷鍵P)

並保持鋼筆工具的選項如圖所示(在工具欄上方)

選擇第二種繪圖方式(單純路徑),並取消橡皮帶功能

然後用鋼筆在畫面中單擊,會看到在擊打的點之間有線段相連

保持按住Shift鍵可以讓所繪製的點與上一個點保持45度整數倍夾角

(比如零度、90度)

這樣可以繪製水平或者是垂直的線段(圖中從第5個點開始按下了Shift鍵)

────────────────────

從上面的簡單練習中我們得出兩個規律:

1 我們並沒有直接繪製線段,而是定義了各個點的位置,軟體則在點間連線成型

2 控制線段形態(方向、距離)的,並不是線段本身,而是線段中的各個點的位置

記住兩個術語:那些點稱為“錨點”(anchor);錨點間的線段稱為“片斷”(segment)。

剛才我們繪製的那些錨點,由於它們之間的線段都是直線,所以又稱為直線型錨點。

────────────────────

現在我們來繪製曲線形錨點

如下圖所示般,在起點按下滑鼠之後不要鬆手,向上拖動出一條方向線後放手

然後在第二個錨點拖動出一條向下的方向線,以此類推,畫出類似圖示的路徑

我們看到在繪製出第二個及之後的錨點並拖動方向線時,曲線的形態也隨之改變

究竟曲線是怎樣生成的,我們又該如何來控制曲線的形態呢?

除了具有直線的方向和距離外,曲線多了一個彎曲度的形態

方向和距離只要改變錨點位置就可以做到,但是彎曲度該如何控制?

────────────────────

如圖在工具欄選擇“直接選擇工具”,注意是下方那個空心的箭頭

假設我們剛才繪製的4個錨點分別是ABCD

用“直接選擇工具”去點取位於AB之間的片斷

會看到剛才我們繪製AB錨點時候定義的方向線

仔細看一下這兩個方向線

再這樣想像:

一個人要從A點到B點,在A點出發的時候,

位於A點的其他人看到他是朝著上偏右的方向走的

而位於B點的人,看到他是朝著下偏右的方向來的

那麼綜合兩地的觀測結果。就可以得出這個人行走的路線:

必定是一個類似鍋蓋的上弧形

────────────────────

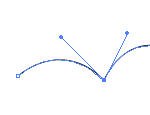

現在我們選擇如圖的“轉換點工具”,該工具用來修改方向線

然後如下圖所示般改變AB錨點上的方向線,將會看到曲線彎曲度的改變

注意方向線末端有一個小圓點,這個圓點稱為“手柄”,

要點擊手柄位置才可以改變方向線

結合剛才所作的比喻,就不難理解了:

1 修改B錨點方向線為下,相當於指定那個人從A點上方出發後,從B點下方進入,那麼所走的路程就是一個S形

2 再修改A錨點方向線為下,相當於從A點下方出發,再從B點下方進入,所走的就是一個下弧形的路程

修改後的方向線如下圖:

────────────────────

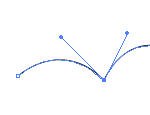

明白了方向線的方向對曲線形態的影響後,我們來看一下方向線長短造成的影響

如下圖般,在同一方向上拖拉方向線:(可使用“直接選擇工具”)

對於一個錨點而言,如果方向線越長,

那麼曲線在這個方向上走的路程就越長,反之就越短

可以這樣設想,曲線是一個橡皮筋,在頭尾兩端有兩個力在各自的方向上拉

哪個方向上力氣大,則橡皮筋就朝向這個方向多靠攏一些。反而反之

────────────────────

除了修改錨點之外,也可以利用“直接選擇工具”,在片斷上修改曲線的形態

如下圖:

注意:這並不能說是“修改了片斷”,而應該說是“同時修改了兩個錨點”

牢記原則:片斷是由錨點組成的,

只有修改錨點才能改變片斷形態,這是不可逆的因果關係

────────────────────

做一下小結:

對於這條曲線上的除了起點和終點的BC兩個錨點而言,都存在兩條方向線:

一條是從上一個錨點“來向”的方向線;另一條是通往下一個錨點的“去向”的方向線

對於起點,只存在“去向”的方向線;對於終點,只存在“來向”的方向線

────────────────────

下面讓我們做個小練習,如圖:

現在要求在兩個紅點之間繪製一條緊貼滑鼠外廓的曲線

很可能你們繪製出來的是如下圖這個樣子的

雖然要求是達到了,但是這樣的路徑上使用了4個錨點

再看下圖:

同樣的曲線效果,這裏只用了兩個錨點來繪製

────────

移動兩個紅點的位置再行繪製,很可能你們繪製的效果是這樣

而實際上呢,也只需要用兩個錨點就可以繪製這條曲線了,如下圖

再換個位置繪製一條,也只需要兩個錨點,如下圖:

記住一個原則:繪製曲線的錨點數量越少越好

因為如果錨點數量增加,不僅會增加繪製的步驟,同時也不利於後期的修改

────────

到這裏,大家一定會產生兩個問題:

1 兩個錨點似乎可以包攬全部曲線形態了?

這個觀點顯然是錯誤的,例如我們前面首個實例所繪製的曲線,就需要兩個以上的錨點

2 那麼,如何讓所用的錨點數量最少?

實際上這裏還隱含著另外一個問題:究竟在哪里定錨點才是最佳的?

───────

下面是我個人總結出來的規律:

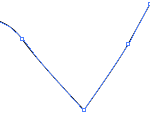

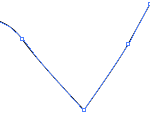

兩個錨點之間的曲線形態分為兩類:C形和S形

C形的幾種形態如下圖:

它們的方向線如下圖:

────────

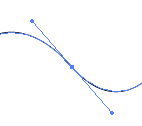

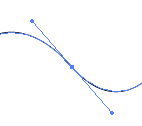

S形曲線的幾種形態如下圖:

S形的方向線如下圖:

────────

下面的動畫演示了在調整方向線的時候,從C形到S形之間的分界點

────────

在瞭解(並且理解)C、S這兩種曲線的形態以後

大家在繪製之前就可以分析出究竟需要多少個錨點

其實就是分析出,有多少個可以用一條曲線(C形或S形)來繪製的區域

雖然錨點的數量可以反映出繪圖人的水平和熟練度

但是對於大多數人而言,只要能夠滿足需要就足夠了

所以在實際繪圖的時候,不必過於苛求減少錨點的數目

────────

現在來實際繪製一個m形,類似麥當勞的標誌

我們將介紹三種過程,請先看清楚文字說明再看動畫演示

第一種方法:在完成繪製後,

再修改第二個錨點的“去向”的方向線,並可以適當移動錨點位置

(繪製完後按住Ctrl鍵在路徑之外任意位置點擊,即可完成繪製)

在其中我們注意到一個現象:那就是新建立一個曲線錨點並拖動它的方向線的時候

實際上隨著滑鼠移動的是“去向”這條方向線,而“來向”方向總是與之成180度水平夾角的,並且長度也相同

所以,雖然本來我們應該把第二個錨點的“去向”定為右上方

但是為了“來向”的正確,不得已先將其定在右下方,然後在完成繪製後,再單獨修改其“去向”

這種方法可以形容為“丟去保來”(同理,也可以“丟來保去”)

在繪製數量較多的錨點時就顯得很不方便,因為總看不到正確的曲線

────────

現在我們介紹第二種繪製過程:

在建立第二個錨點並遵循“來向”定義好方向線之後,再修改“去向”方向線,使曲線可以正確地繪製下去

(繪製完後按住Ctrl鍵在路徑之外任意位置點擊,即可完成繪製)

雖然頻繁地切換工具有點麻煩,但可以讓曲線始終沿著指定的路線繪製

(同理,也可以先遵循“去向”定好方向線,再修改“來向”)

實際上,在定好第二個錨點後,不用到工具欄切換工具

將滑鼠移動到方向線手柄上,按住ALT鍵即可暫時切換到“轉換點工具”進行調整;

而按住Ctrl鍵將暫時切換到“直接選擇工具”,可以用來移動錨點位置

鬆開Alt或Ctrl鍵即恢復鋼筆工具,可繼續繪製

要注意的是:

雖然“直接選擇工具”也可以修改方向線,但“來向”“去向”有時候(當兩者同時顯示的時候)會被其一起修改

────────

最後第三種方法,應該是大家今後在繪製中所使用的標準方法:

此法實際就是上面講到的快捷鍵的另一種操作方式,也是在不切換工具的條件下,使用快捷鍵來完成方向線的修改

做到不間斷地繪製整條曲線

(繪製完後按住Ctrl鍵在路徑之外任意位置點擊,即可完成繪製)

在動畫中大家看到一個提示“調整結束後,

先鬆開滑鼠再放開ALT鍵,否則將打亂來向方向線”

如果Alt鍵先被鬆開,

將會使這個錨點的“來向”和“去向”恢復到長度相等的水平夾角位置

這沒有多大關係,再按下ALt鍵即可再次單獨調整

────────

接著我們再來嘗試繪製一個心形,如下圖

(繪製完後按住Ctrl鍵在路徑之外任意位置點擊,即可完成繪製)

注意:如果沒有先按住Alt鍵就連接起點,

將無法單獨調整方向線,此時再按下Alt鍵即可單獨調整

────────

到這裏,大家對路徑已經有了大概的認識,下面我們補充一些繪製中的其他問題

1 半曲線錨點的繪製:

有時候我們需要一個錨點左邊是曲線,右邊是直線,

就需要用這種方法來繪製,如下圖:

繪製錨點後,按住Alt鍵單擊一下錨點,那麼這個錨點的“去向”就變為了直線

只有“去向”能改變為直線,如果需要“來向”為直線,則需要在上一個錨點操作

────────

即使轉換為半曲線錨點了,

繪製下一個錨點的時候仍然是可以帶有方向線的,如下圖:

這樣看來似乎很矛盾,為何還有曲線出現?

須記住,假設半曲線錨點A的“去向”為直線,這樣對於下一個錨點B而言,B的“來向”也是直線

但是如果錨點B的“去向”為曲線的話,還是會導致AB之間的片斷呈曲線形

不過這條曲線永遠只能是C形曲線,因為它缺少另外一條方向線的控制

可以用一條形狀相類似的正常曲線錨點來比較一下

────────

下圖演示了從“半曲線”轉換為“正常曲線”錨點的步驟

────────

下圖演示了從“正常曲線”轉換為“半曲線”錨點的步驟

除了轉換錨點類型外,還可以在已有的路徑上增加或減少錨點的數量

如下圖:

可以看到,在選擇了路徑的情況下,停留在路徑上方的鋼筆工具可以自動判斷增加或是減少錨點

如果停在片斷上方,為增加錨點;如果停在已有錨點上方,則為減去該錨點

注意:增加或是減少錨點可能導致路徑形態改變

───

既然鋼筆工具本身就附帶了增加和減去的功能,那麼為何在工具欄中還有單獨的增加錨點和減去錨點工具呢?

這是因為有時候可能需要在錨點密集區增加更多錨點,

如果就用鋼筆工具的話,則有可能誤減已有的錨點

───

對於一條已經繪製完畢的路徑,有時候需要在其上追加錨點

(也有可能是在半途意外終止繪製)

首先應將路徑顯示出來(可從路徑面板查找並點擊路徑)

然後使用鋼筆工具在末尾的錨點單擊(當移動到末尾錨點的時候游標會有提示)

此時即可繼續繪製,見下圖:

───

如果要將多條獨立的路徑連接在一起,可以如下圖操作:

需要注意的是在調整方向線的時候可以按住Alt鍵單獨調整其中一條

───

還有一個繪製曲線的技巧:

要繪製一條光滑的曲線,就必須保持錨點上“來向”與“去向”的夾角為180度的水平角(方向線長短無關)

注意如果更改了夾角,就有可能形成類似m的形狀

────────────────────

現在我們已經學會了用鋼筆來勾畫任意的路徑形狀了

但很多時候並不需要完全從無到有的來繪製一條新路徑

Photoshop提供了一些基本的路徑形狀

我們可以在這些基本路徑的基礎上加以修改形成需要的形狀

這樣不僅快速,並且效果也比完全和手工繪製的要好

下圖是在網頁設計中經常用到的圖形

────────────────────

先看最上方圖形的繪製過程:

在工具欄選擇矩形形狀工具

使用第一種繪製方式(建立一個用前景色填充的向量層),如下圖

注意樣式要關閉,選擇一個顏色作為填充色,如下圖

然後在圖像中繪製一個矩形的形狀,如下圖

畫好之後注意圖層面板上新建立一個帶路徑的色彩填充層

單擊下圖所示區域可以隱藏或顯示路徑,雙擊其前方的色彩塊可以更改填充色

注意:

1 如果要修改這個層中的路徑,則路徑必須在顯示狀態

2 如果路徑顯示會影響了一些(如描邊等)製作時的視覺效果,則應先隱藏路徑

────────────────────

由於我們要修改這條路徑,所以要先將路徑顯示

然後使用增加錨點工具增加4個錨點,再將一些錨點向上移動即可

記住:無論在直線還是曲線上增加錨點,所增加默認的都是曲線型錨點

如果需要直線型錨點,則要使用“轉換點工具”點擊增加出來的錨點

下圖的紅色區域就是使用這種方法製作出來的

────────────────────

同樣是剛才的矩形,把步驟略加修改一下,如下圖:

下圖上方的紅色區域就是使用這種方法製作的

────────────────────

現在來繪製那個中空的圖形,

繪製的思想就是先畫一個大框,然後在中間減去一個小框

注意:

1 在繪製完第一個大框之後,要在工具設定中改為“從形狀區域減去”方式再繪製小框

2 在選擇路徑進行對齊操作的時候最好使用“路徑選擇工具”,如果使用“直接選擇工具”有時候無法選擇整條路徑

過程如下圖:

────────────────────

再來繪製一個類似標籤卡的圖形,如下圖:

────────────────────

上面的幾種方法,都是利用了帶路徑的色彩填充層來製作效果

除了色彩填充以外,路徑也可以用來製作調節圖層(調節圖層在另外教程中介紹)

製作順序如下:

1 原圖:

2 使用第二種繪製方式(單純繪製路徑)

3 在圖像中繪製兩個封閉路徑,注意兩個路徑為相加方式,

即在繪製第一個之後選擇相加方式繪製第二個

4 在圖層面板啟動調節圖層中的“亮度/對比度”

5 “亮度/對比度”設置如下圖:

6 在新建的調節圖層上啟動“描邊”樣式

7 “描邊”樣式設置如下圖:

這樣我們就完成了製作,如下圖:

────────────────────

也可以將其製作為動畫(動畫製作在另外教程中介紹)

────────────────────

最後我們來製作一個較複雜的圖形,如下圖:

該圖形原來是一個完整的橢圓,被分割為了兩個部分,

這種效果在Illustrator中很容易實現

只需要在橢圓上繪製一條曲線,然後使用分割命令即可。

在Photoshop中就較為複雜一些(所以複雜的路徑最好在Illustrator中製作)

繪製過程如下:

首先使用橢圓形狀工具,選擇填充層繪圖方式,繪製一個橢圓,如下圖:

然後隱藏該層的路徑,切換到單純路徑繪圖方式

繪製一個如下圖的路徑(可以由矩形修改而來)

繪製完成後保持新畫的路徑在選擇狀態,按CTRL C複製到剪貼板:

接下來把藍色的橢圓層複製一層,改為其他的顏色便於區別

然後將前面一步複製的路徑一次粘貼到兩個層的路徑中,並更改其與原先路徑的運算關係

需要注意的是:

1 要先將層的路徑顯示出來,才能加以修改

2 最好關閉暫時不用的圖層,以免視覺混亂

3 “組合”並非必要步驟。按“組合”按鈕之後兩條路徑就合併為了一個,但即使不合併也不會影響視覺效果,並且還利於後期的再修改。所以建議在實際應用中,除非必要,否則應儘量不使用“組合”功能。

4 在大家今後的類似製作中,只需要製作黃色的部分就可以達到視覺要求的效果了,因為黃色圖層層次高於藍色部分,本身就能夠產生遮擋藍色的效果。

過程如下圖:

綜合以上的內容,可以感受到路徑在應用中的強大功能

使用路徑可以勾畫平滑的曲線,在修改的時候非常方便

並且最重要的是:

其向量圖形固有的特性,使得其在旋轉、拉伸等操作後依然清晰。而點陣圖像會變得模糊。

做個試驗,先將一個向量一個點陣圖同時縮小到原來的10%,再放大回原大小。如下圖:

在實際的設計過程中,由於構思的不斷改變,很可能經常進行各種各樣的修改

比如縮放、旋轉、5邊形改6六邊形,直線改曲線等

如果是使用點陣圖像,則很多情況下都只能重新繪製

而使用向量圖形則可以完全避免這些情況

並且向量圖像對系統資源佔用較少(在Photoshop中),不受輸出解析度的影響

所以在實際的設計當中,應首要考慮使用向量圖形進行製作

────────────────────

結束

────────────────────

趙鵬 2003-07-27 21:07 Home

字體:小 中 大

字體:小 中 大 鋼筆工具

鋼筆工具 起始

起始 拖曳把手時形狀

拖曳把手時形狀 接嬻中(線條尚未中斷)

接嬻中(線條尚未中斷) 編輯中錨點轉換

編輯中錨點轉換 封閉

封閉 增加錨點工具 - 在路徑上增加錨點

增加錨點工具 - 在路徑上增加錨點 刪除錨點工具 - 鋼筆接近錨點, 出現此符號時可刪除錨點

刪除錨點工具 - 鋼筆接近錨點, 出現此符號時可刪除錨點 轉換錨點 - 將平滑點轉尖角, 也可在尖點處拖曳出把手

轉換錨點 - 將平滑點轉尖角, 也可在尖點處拖曳出把手 接續獨立線條 - 兩獨立線條在接合端點, 所出現的符號

接續獨立線條 - 兩獨立線條在接合端點, 所出現的符號 直接選取工具(小白)-路徑, 把手一錨點

直接選取工具(小白)-路徑, 把手一錨點

小黑-路徑選取工具

小黑-路徑選取工具