字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2023/10/19 17:20:10瀏覽11|回應0|推薦0 | |

|

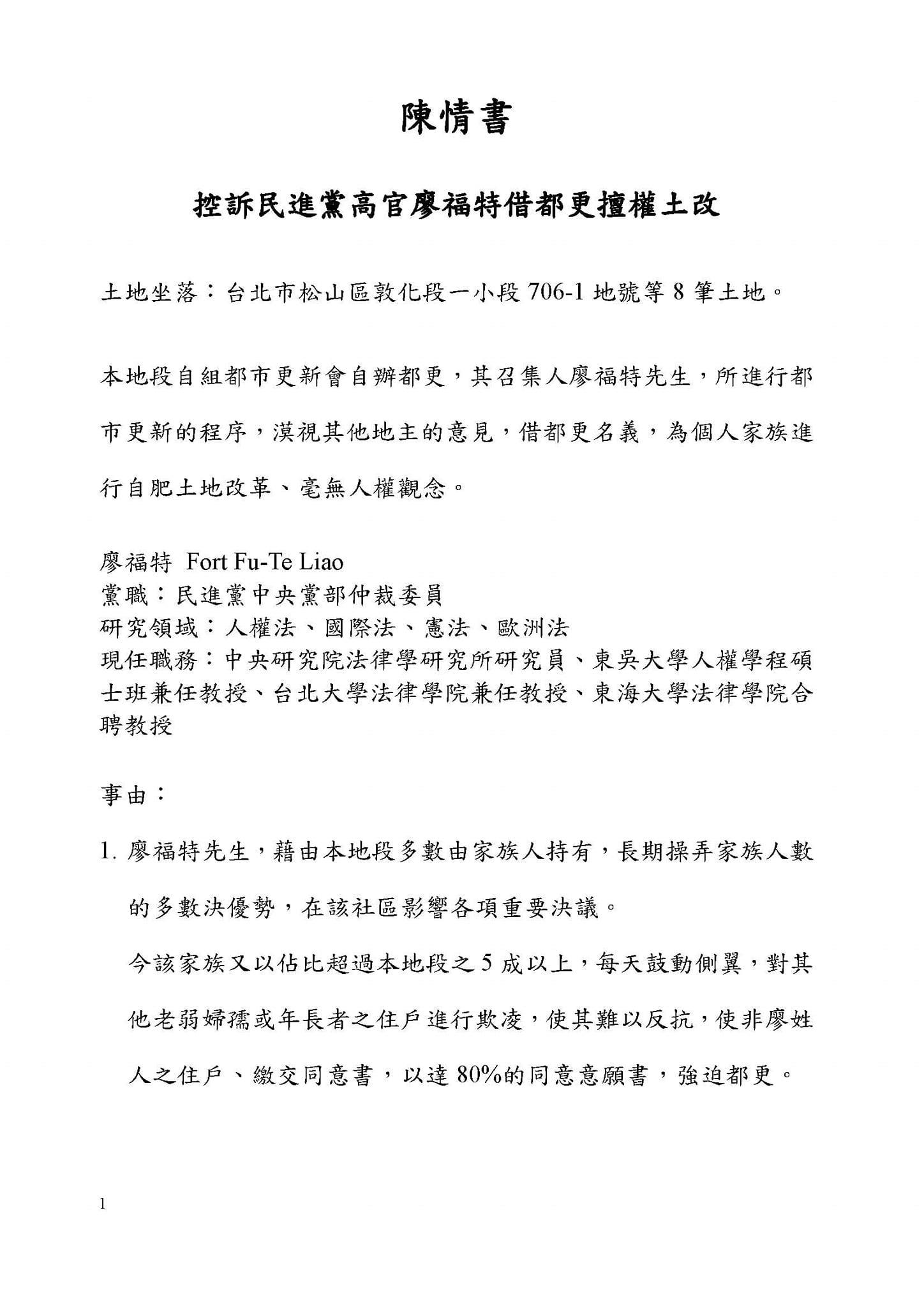

最近因為基泰新聞引起我的好奇,都更的實際流程與辦理究竟是如何進行的,公辦都更、自辦都更又有何不同? 關於自辦都更這篇寫得滿清楚可以參考 延伸閱讀:自辦都更大小事:流程、優勢、條件、如何成立都市更新會 盡管都更有助於城市的發展和現代化,但它確實也引發了一些重要的問題,包括公平性和透明度。 關鍵要素一:公平性 關鍵要素二:透明度 在搜尋了解都更的過程,也發覺其實一般民眾要自辦都更真的不容易,尤其過程涵蓋許多專業知識,看到臉友PO出的陳情函 #廖福特 #人權博士 #民進黨 #都更 #中央研究院 #基泰 #人權 #臺北市 #蔣萬安 #都市更新 #政府 #合建 #合作興建意向書 #地主 第一封陳情書:

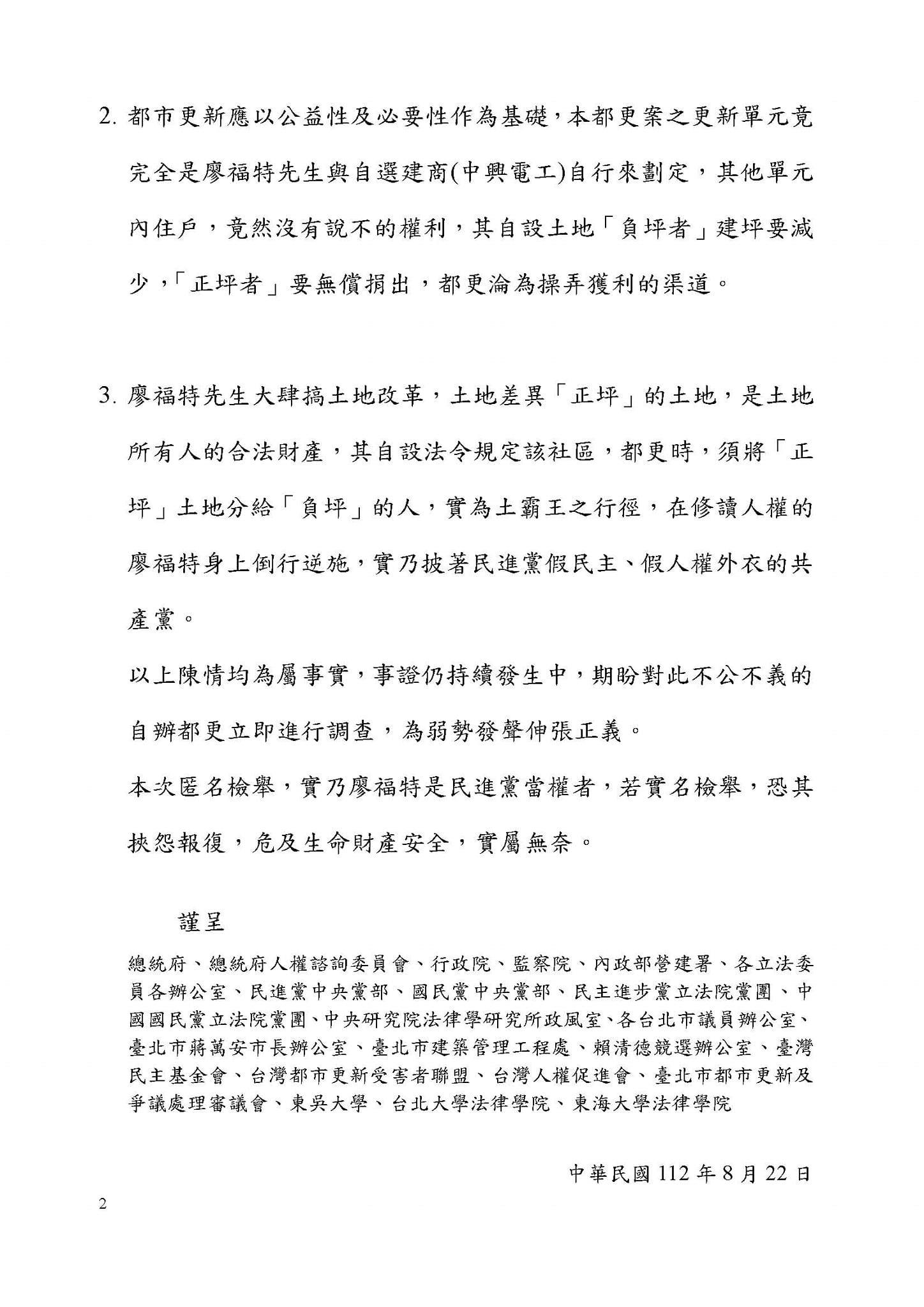

第二封陳情書:

我相信都更是一件能讓社會/社區更好的事,但關鍵問題需要被正視並解決,和社區居民進行更深入的對話,以確保都更計劃能夠真正反映多數人的需求和期待。 一道尚存古樸氣息的城門,不寬,不深。門內,是一條全然沒有了當年氣派的街巷,不長,也就兩百多米樣子,一側被灰白的圍墻歪歪斜斜圍著,連同當年李濟深舊居也圍圈在里面;一側,是有著明顯現代建筑特征的樓房,有幾分舊,然而不破。門外,古老的青石城墻下,是一段鋪著青石板的路,不寬,可以過小車而已,不過不允許小車通行,經過的多為引車賣漿者,自行車、電動車、摩托車、三輪車之類。青石板路旁邊,古樹稀疏,漓江平緩地流過。江畔偶有貌似散亂其實根子里相連的青石,或蹲或踞或伏,江中亦是。 這就是東鎮門。 歲月的痕跡斑駁地刻印在城門兩側的古城墻上,石縫里生長出來的雜草野樹頑強地伸向天空。有些青石已經看不出原先的顏色,這道宋代修筑起來的城墻,見證了桂林城千年歷史滄桑,默默地注視著城墻下青石板路上過往的普通百姓,記憶著發生在城墻內外的風風雨雨。 作為桂林這座歷史文化名城目前保存最完好的古城門,東鎮門顯得低調而內斂,不顯山不露水,就像生活在城墻周邊的普通市井人家一樣,從不張揚,很少人關注。同為迄今保留相對完好的古城門,榕湖邊的古南門知名度就高了許多,不僅市民經常到那里拍照,外地游客也有不少在導游帶領下,到古南門前走走看看。而有多少游客知道東鎮門并且到過東鎮門呢?盡管每天都有游覽兩江四湖的游船從東鎮門不遠處的木龍湖與漓江相連的船閘穿梭經過,可是沒有人知道他們與一座見證桂林城市歷史變遷的古城門擦肩而過,更沒有人知道這座古城門的重要價值和歷史意義絲毫不遜正陽門、古南門。 其實,東鎮門很厚重,東鎮門有歷史有故事。在古代桂林,東鎮門城墻用其厚實的臂膀,與其他幾個方向的城墻一起,護衛著萬家燈火一城繁華。東鎮門為宋末廣西經略使胡穎于咸淳四至八年(1268—1272年)所建的靜江府城門之一。磚石結構,拱券及墻垣外砌料石,內填夯土,地面鋪寬薄條形磚,南北城垣分別與今疊彩山、鐵封山連接。胡穎同時在今鐵封山與鸚鵡山之間修有北月城,以作護城之用。史載,南宋馬將軍及其部將婁鈴轄曾在這城墻上抗擊元軍,接著馬將軍率敢死隊與敵巷戰,臂傷被俘,就義時“殺之斷其首,猶握拳奮起,立逾時始仆”。自從有桂林城以來、漓江上尚無橋梁之前,東鎮門與其附件的木龍古渡一起,成為桂林城的交通要沖,南來北外的商賈行旅和市民,進城幾乎都要經過這里。 東鎮門內的東鎮路在清代時稱東鎮門街,民國年間改稱東鎮路,為桂林要人的住宅區,李宗仁、白崇禧等桂系要人均在此建有公館。李濟深于1940年至1944年居住在東鎮門內的東鎮路。李濟深在桂任職期間,在督戰西南各戰區的同時,支持我黨及進步力量的抗日宣傳活動,營救過胡志明等越盟盟員,皖南事變后保護過葉挺、廖承志,協助李克農、夏衍安全離桂。1944年10月底,日軍進攻桂林市區,11月10日,桂林全城淪陷。東鎮路的一間間豪宅被侵略者盡情享用一番后付之一炬,昔日繁華的東鎮路瘡痍滿目。唯有古老的東鎮門默默立于漓江邊,記錄了這段悲愴的歷史。 不止一次從東鎮門走過,這不算寬敞不算深邃的東鎮門,總是給我心頭一種沉重的感覺。一個冬日下午,天氣晴好,經過東鎮門時,剛好一位年輕母親牽著剛從幼兒園接回來的女兒的手穿過東鎮門。明亮的陽光將東鎮門內外照射出一種強烈的光影反差。這對母女傳過去時,立刻成為一幅質感特強的立體剪影。 這畫面在我腦海里久久不能消失。沉默不語低調內斂的東鎮門,給我們帶來的,遠不止這樣一幅剪影。 >>>更多美文:生活隨筆 “二月二,龍抬頭,家家鍋里嘣豆豆,驚醒龍王早升騰,行云降雨保豐收”,一首民謠喚醒了童年的味覺記憶,帶著鄉情的豆香總是在記憶里繚繞,在舌尖上回旋。二月二的豆豆,童年最美好的記憶里總少不了那一把濃香的豆豆。 在家鄉,二月二這天,各家都要炒食各種豆子。小時候,爆米花的機器比較少,一臺機器好幾個村子的人黑天白日的排隊打豆豆。鍋灶好(就是飯做得好)的女人們就在鐵鍋里直接炒。媽媽先用穰火將鍋燒熱,倒進撿好的玉米或各種豆子,抽一把干凈的麥草挽起來,在鍋里不停地翻攪,中間時不時加一把麥糠續上火,等到鍋里噼啪響的時候,豆子開花了,也就可以出鍋了,倒在簸箕里,簸幾下,吹掉浮糠,稍涼就可以吃了,拿幾粒豆豆放進嘴里,用牙輕輕一咬,那種純粹的豆豆的香味便填滿了童年。 講究的人們會用砂石或白土炒豆子。奶奶將淘洗干凈的米粒大小的砂石或者提前搗碎的白土倒在鍋里先燒熱,然后將撿好的玉米、黃豆倒進去,再用鍋鏟翻炒,這種炒法火候可以稍大一點,因為豆豆不會直接挨到鍋上,不怕糊。炒出的玉米豆和黃豆酥、脆、香,且上色均勻。這幾天大人小孩出門兜里都是鼓鼓的,見人就掏一把互換著吃。 教室里課堂上不時有吃豆豆的“咯嘣”聲,這天課堂上吃豆豆是例外,老師從不批評,孩子們還會把自己兜里的豆豆聚集在講桌上,課間和老師一起吃,每吃一家的豆豆老師都會說“香,真香”。教室里彌漫著豆豆的香氣和師生們的和氣。小時候,豆豆是我們最環保最廉價的零食,有些人家隔段時間也會炒豆豆,一個教室里,一家炒了豆豆,全班同學都有豆豆吃。那時候雖然窮,但孩子們都很大氣,偶爾和誰鬧了別扭,但轉幾次手,豆豆就送到對方的手里了,也就和好如初了。 二月二這天,除了自家人要炒豆子吃以外,娘家人要為剛出嫁的閨女“送豆豆”,意為“送子送富貴”。在二月二的前幾天,娘家人就開始準備了。除了用砂石炒制的玉米豆和黃豆等,最好吃最麻煩的是“炕(動詞)棋子豆”,在發面時放上少許鹽、五香粉、食油、雞蛋等,揉勻,餳好后搟成四五厘米厚的面餅,再切成立方體的小顆粒,放在鍋里煨火炕,并不斷翻炒,炕好的棋子豆黃楞楞,脆生生的。還要炸面花花,有些巧手的女人們還會將面餅剪成各種生肖圖案和花樣,在油鍋里翻騰幾下就熟了。這花花做起來要小心翼翼,唯恐送給閨女的 “少胳膊少腿”。做棋子豆工序很講究,一要揉到,二要餳好,三要面硬,四是火大了會炕糊了,火小了不酥脆,不上色。就光做棋子豆,女人們就要忙上一下午,有些家庭還會妯娌幾個一起做,燒火的,揉面的,切豆的,剪面花的,各有分工。還有一種面豆豆叫“麻咕嘟”,就是用做棋子豆一樣的面團,揪成玉米粒大小的面疙瘩,裹上芝麻,放到鍋里炕。 經過一天的忙活,各式各樣的豆豆等,送給閨女的豆豆都準備停當,待放涼了用塑料袋封好以免返潮。總之每家最少要準備五種豆豆,寓意“五谷豐登”或“五子登科”“五福臨門”。二月二這天,姑姑、姨姨、妗子、姐姐、嫂子等比新娘年長,輩份高的女眷們,再領上一兩個男娃娃,浩浩蕩蕩的送豆豆的隊伍就出發了,總之,送豆豆的隊伍越龐大,越顯得娘家勢力壯,女兒在婆家就能“活起人”。所以一些沾親帶故的女眷們都會被邀請去送豆豆。婆家這天要好好款待,收到的豆豆多得都是用篩子、簸箕等裝盛,有些會直接用笸籃裝。等新客們走后,就分送給左鄰右舍們吃。 小時候,要是能趕上這種制作豆豆的“好事”,我就成了媽媽的“跟屁蟲”,有時候大人嫌我礙事,我就乘機抱個柴禾什么的,所以長大了就諳熟各種豆豆的做法。這些年,我會時不時給孩子們炕棋子豆,愛人胃不好,棋子豆是他首選的“零食”。孩子們最炫富的一句話是“媽媽做的”。 二月二的豆豆留香在童年的記憶力,流傳在我們成長的歲月里,長輩們給我們的不僅僅是飄香的豆豆,重要的是傳承給我們燦爛的民俗,民風,在這點上,女人起著決定性的作用。在傳統民俗和前衛的商品潮角逐中,我毫不猶豫的選擇前者,因為那是寄托愛的一種方式。 >>>更多美文:散文隨筆 去年五月,在四川姐家客居的日子里,我去得最多的地方,就是離姐家只有四公里遠的古鎮牛佛。 古鎮牛佛,又名牛兒渡、牛佛都。地處四川省自貢市大安區東部,曾是川南最有名的商埠,據《富順縣志》記載,牛佛鎮始建于兩千多年前,宋朝以前名“高市鎮”,因對岸有牛王山,元代以后改名為牛佛鎮。而“牛兒渡”和“牛佛都”兩個地名則源于兩個傳說。 牛佛是四川古鹽道上的古鎮,井鹽文化底蘊深厚。明嘉靖時期,自流井區鹽場漸趨興盛,所產井鹽多經牛佛渡往隆昌、榮昌、永川等地,帶回大米、日用品等運往自流井。加上當時牛佛的糖業發展迅速,鹽道和糖道交集,水路和陸路相通,貨物十分豐盛。做鹽或糖買賣的商人從全國各地往返此地經商,街巷越來越多,數十家客棧天天客人爆滿,上百家商鋪家家生意興隆,三十幾家茶館和飯館座無虛席,熱鬧非凡。商人們不僅在此地經商,湖北、廣東、江西、福建等地人和四川人一起還修建了禹王宮、火神廟、天后宮、川主廟、萬壽宮、王爺廟、南華宮、觀音廟等四宮四廟。此時的牛佛鎮,已成為具有資本主義雛形的商貿大鎮。“九街十八巷,中間有個鴨兒凼,五省八廟七棚子,河北老街隔河望”的民謠,便是那時牛佛鎮的真實寫照。 流經牛佛古鎮的沱江是長江上游的一條支流,是溝通天府之國西南的一條黃金水道。沱江古渡,至今還是牛佛人的驕傲。橫跨古鎮之上竣工于1990年的沱江大橋,主跨160m,全長463.3m。從橋上往下看,老城區連成片的青瓦房頂可盡收眼底。房頂間那些隱現的精美雕花、那些叫不上名的怪獸造型,于我而言,都是那般的神奇和神秘! 因著迷于古鎮遺存集中的老城區,著迷于九街十八巷的復雜和歷史,任姐把新街說得如何如何的豪華,我也不動半點心思。每次一到牛佛,不管姐愿不愿意,我就往九街十八巷里跑,只是走來走去總也分不清哪街是哪街哪巷是哪巷。姐總擔心我走失,一雙眼睛把我盯得老緊。事實上,每條街道都是相通的,街頭街尾也不見留有死角,就算一時迷糊了,也還是能找到出口。街名多跟所售物品和所處位置有關,什么雙正街、箱子街、面房街、興隆街、順河街、席子街,姐數來數去數多了,我提醒她是九街,她才又想起有些街名是新街的。至于十八巷,多以姓氏、標志性建筑等起名,比如:賀家巷、文家巷、天后宮巷、王爺廟巷、蛋市巷、膽巴巷、力行碼頭巷、上碼頭巷等等。牛佛逢雙日是圩,趕圩的日子老城區總是人山人海。我和姐,常常就混在那些趕圩的人流中。姐說牛佛的名吃好多,什么豆花飯呀、烘肘呀、雞婆頭呀、水粉呀、蒸菜呀。其中,最讓牛佛人驕傲的是豆花和烘肘,兩者的制作工藝都是牛佛人老祖宗代代傳承下來的非物質文化遺產。豆花清香鮮嫩,順滑可口,價廉物美;烘肘造型講究,色澤鮮嫩,食之肥而不膩,早在康熙年間就是宮廷的上等菜肴了。 或許因為年代久遠,或許歷史上的某些原因,牛佛的文物也不同程度地遭到了破壞,四宮四廟里的神像據說完全遭到了毀壞,目前,幾乎沒有完好無損的廟宇了,只保留下遺跡。沒有被破壞的是“九街十八巷”的格局,是清代青磚黛瓦的建筑風貌。 >>>更多美文:生活隨筆 FFG15cEFE15VE 從基泰議題看都更的關鍵兩要素,公平和透明 ,並需要更多的人權尊重和平等對話 |

|

| ( 興趣嗜好|語言 ) |