字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2014/05/27 13:37:11瀏覽806|回應0|推薦1 | |

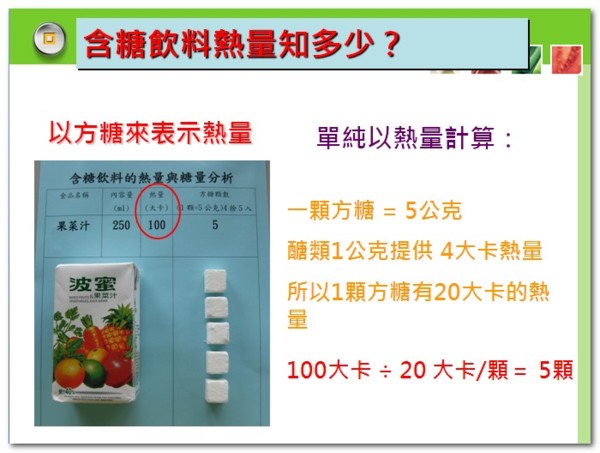

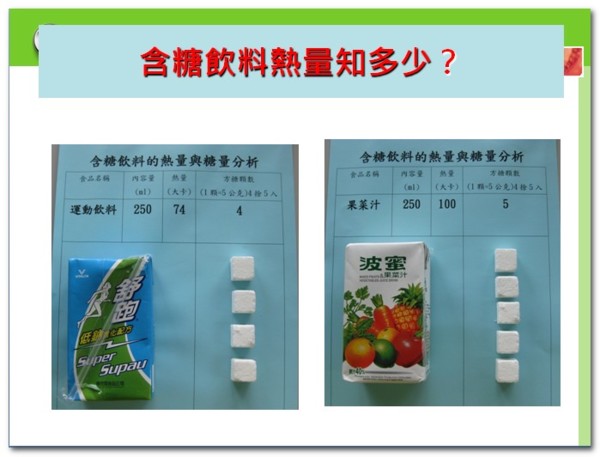

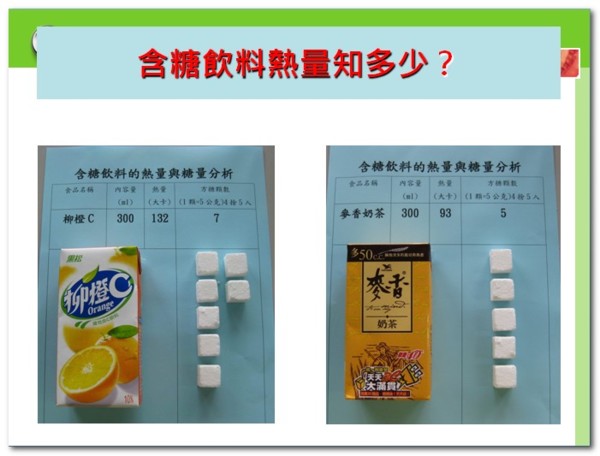

近來受到塑化劑風暴影響,罐裝或手搖飲料購買率大幅下降,無論走到便利店、超市或飲品店,隨處可見一張張白底黑字的檢驗報告如旗海飛揚。 台灣人真的很愛喝飲料。根據統計,國人飲料攝取頻率比10年前增長兩倍,近五成學童每天喝1瓶飲料,名列世界第二,僅次於以色列。 成人的含糖飲料攝取量也很驚人。根據靜宜大學的研究發現,19~44歲的男性每週飲用含糖飲料10次,女性也高達7次。 人手一杯含糖飲料是台灣街頭常見的景象,但含糖飲料惡名昭彰,早在國際間引發熱烈討論。近來美國舊金山加大兒科醫師兼教授魯斯丁(Robert H. Lusting)一篇「糖有害人體」的90分鐘演說,在Youtube上超過百萬人次點閱,他認為美國人愛吃糖,愈吃愈甜產生「糖上癮」,是造成肥胖問題的元兇。《紐約時報》甚而專文指出,糖的危害可比擬毒,呼籲民眾少碰。 美國、加拿大正如火如荼掀起「糖化」大戰──揪出各種食品、飲料中的隱藏糖份,然後減少使用它。 一杯「微糖」等於10顆方糖! 含糖飲料沒告訴你的秘密 含糖飲料大多使用便宜的人工合成高果糖糖漿,會造成脂肪肝、心臟病、高血脂、痛風、失智、癌症,以及孩童和青少年的心臟病機率升高,最近引起全球關注,認為減糖跟減油一樣重要。飲料沒有標示含糖量,尺寸愈來愈大杯,很容易讓人吃進過量的糖。 《康健》的檢測發現,即使是微糖的梅子綠茶,含糖量也相當於10顆方糖;全糖的梅子綠茶更高達17顆方糖。除了糖,手搖杯裡還有大量的冰塊,也是問題,中醫界指出會引起注意力不集中和代謝功能失調。 最好你能戒含糖飲料。如果戒不了,那該怎麼選?如何張大眼睛,從營養標示中看出糖分有多少?達人教你不吃冰也可以解暑,更多你不知道的含糖飲料,一次告訴你。 台灣人真的很愛喝飲料。根據統計,國人飲料攝取頻率比10年前增長兩倍,近五成學童每天喝1瓶飲料,名列世界第二,僅次於以色列。成人的含糖飲料攝取量也很驚人。根據靜宜大學的研究發現,19~44歲的男性每週飲用含糖飲料10次,女性也高達7次。 攝取過多糖分會引起肥胖、齲齒等問題,但晚近研究更直指,目前被大量運用在各種飲料和食品中的高果糖糖漿(High-fructose corn syrup,簡稱HFCS,由玉米澱粉加工製成),攝取過量會產生更多健康危害,如三酸甘油酯升高、脂肪肝、代謝症候群、心血管疾病、失智甚至癌症。消費者紛紛尋求「無添加高果糖糖漿」的飲料,食品業者面臨更改配方的挑戰;製造高果糖糖漿的玉米加工產業,則不惜重金買下黃金時段廣告,宣稱高果糖糖漿取自天然成分(玉米),和蔗糖(砂糖)一樣,否認它對身體的危害,甚至施壓要求美國食品藥物管理局(FDA)將高果糖糖漿更名為玉米糖(Corn sugar)。其實,這個倍受爭議的透明狀液體,早就被廣泛添加在全球的飲料商品中,在台灣被稱為「果糖」,你我每天可能都在吃進肚子裡。 為何好糖變壞糖? 令人訝異的是,果糖不是好糖嗎?的確,它曾經被廣告宣稱為「好糖」,但現在已被科學證實推翻,可惜絕大多數台灣的人並不知道。 果糖存在於水果、蔗糖(砂糖)和蜂蜜中,是一種容易被身體吸收的單糖,優點是甜度高(是蔗糖的1.6倍),比起葡萄糖會刺激胰島素升高血糖,果糖不經由胰臟代謝,因此對血糖影響較少,曾是建議給糖尿病人使用的糖類取代品。 高果糖糖漿口感清爽不會殘留甜味,可以保濕、增色、防腐、保持食品的甜度和品質、延長販售時間。且液態的高果糖糖漿運輸和使用上都很方便,因此被大量使用在各種食品加工中,譬如飲料、果汁、醬油、沙拉、餅乾、糖果等。果糖的代謝路徑是直接經由肝臟儲存成脂肪,然後引發一連串的生化反應,如三酸甘油酯升高、胰島素抗性增加等。 果糖對肝臟造成的傷害明顯。果糖會造成肝細胞傷害,因為肝臟處理果糖的程序就像酒精一樣,會提高非酒精性脂肪肝的發生機率。 大肚腩、脂肪肝,糖惹的禍 有愈來愈多研究發現,攝取過量果糖不僅造成肥胖,更會引起血壓升高和代謝症候群。高果糖糖漿不會刺激胰島素和瘦素產生,不能產生飽足感,很容易額外攝取更多熱量;另外,瘦素也和體重控制有關。 研究發現: ■每天喝1~2份含糖飲料的人,比起一個月喝不到一次的人,罹患糖尿病機會增加26%、代謝症候群增加20%,高尿酸症增加85%。 ■成人飲用含高果糖糖漿的飲料,比起含果糖和蔗糖的飲料更容易增加三酸甘油酯上升。 ■年輕人每日飲用含高果糖糖漿的飲料,會造成血壓上升。 ■含糖飲料會讓腹部脂肪和壞膽固醇(LDL)增加。 ■高果糖糖漿會促進胰臟癌細胞分化,建議癌症患者減少使用精製果糖。 ■動物實驗發現,飲用高果糖糖漿飲料後,體重、心血管疾病風險比攝取等量蔗糖明顯增高。 那麼,停用高果糖糖漿就好了嗎?答案恐怕沒這麼簡單。有些研究發現,不管是天然(水果、蔗糖、砂糖、蜂蜜)或人工的高果糖糖漿,果糖進入體內的代謝途徑類似,過量使用都會對身體造成影響。「所有的果糖都會造成三酸甘油酯升高,即使水果吃過量也不好,」,常有人吃水果當主餐,但果糖對脂肪代謝不利,會讓血脂和壞膽固醇增加,建議「多蔬」「少果」,水果一天吃兩份就夠了。世界衛生組織(WHO)建議,每日添加糖的攝取量不要超過總熱量的10%。 孩子愛喝甜,課業差,注意力不集中 含糖飲料屬於高升糖指數的食品,會造成血糖急速上升,剛開始喝感覺很好,但愈喝愈想喝,形成「糖上癮」,胰島素也會因經常劇烈改變而疲乏,引起糖尿病。含糖飲料像是碳酸飲料或濃縮果汁,只有卡路里和糖,是沒營養的空熱量,會讓孩子減少吸收其他重要的營養素,如蛋白質和維生素等,腦力和生長發育不良,影響課業表現。國衛院的研究更指出,不良或惡劣的飲食習慣會影響孩童的身心功能,譬如愛喝含糖飲料的孩子,課業成績表現較不理想。 挪威的研究也發現,含糖飲料可能會引起過動和注意力不集中。 皮膚變差、老化、易長痘痘也和含糖飲料有關 此外,愛美的人也要小心含糖飲料,尤其有青春痘問題的人更要忌口。含糖飲料會造成皮膚角質增生、毛囊異常,也會刺激雄性素生成,讓人容易老化、皮膚變差、易長痘痘。中醫常說:「甜會生痰」,痰是泛指身體不正常的代謝產物,如血脂、尿酸、胃酸等,甜的東西吃太多,不僅會長痘痘,也會造成體內代謝功能異常。 含糖飲料的冰也是問題 此外,含糖飲料的「冰」危害也不容小覷。中國老祖宗諄諄叮嚀不要吃冰、吃冰不好,其實很有科學根據。冰棍體質是指膻中穴(胃到十二指腸這段)因過食冰飲而「塞住」了,體表溫度變低、循環代謝不好,氣血阻滯在身體中央部份,導致代謝失常,腦部運作也受阻,時常覺得腦力衰退,注意力無法集中。 飲料也讓孩子長不高,成年人骨質疏鬆 飲料即使不含糖、不加冰,還是會有其他問題。 ■咖啡因:茶和咖啡飲料中含有咖啡因,會引起心悸、失眠和降低食慾,尤其孩童和青少年神經發育尚未完全,不建議飲用含咖啡因飲料。通常一罐350cc的茶飲,咖啡因含量為40~70毫克,超過每日孩童咖啡因最高容許量(註:加拿大對各年齡層兒童每天咖啡因的建議攝取量:4~6歲最多45毫克,7~9歲最多62.5毫克,10~12歲最多85毫克) ■磷酸:可樂、汽水等碳酸飲料會影響鈣和鐵的吸收,可能讓孩子長不高。磷酸也會造成女性骨質疏鬆問題,美國哈佛大學的研究發現,喝太多碳酸飲料,女性骨裂縫的機率增高。 ■草酸鹽:如咖啡、可樂、巧克力、可可、紅茶,含高量草酸鹽,很容易引起結石,有結石病史的人要特別忌口,「天氣熱時多喝開水才能避免結石,」泌尿科醫師李偉嘉提醒說。 人工添加物就是不好 想要選擇低卡或無糖飲料取代?其實天天喝這些飲料也有風險。低卡或無糖飲料多添加人工代糖,目前人工代糖是被允許可添加在飲料中使用的安全糖類。但英國研究發現,零卡飲料可能會愈喝愈胖。因為人工甘味劑會刺激腸道葡萄糖的感應器,活化感應細胞,讓腸道去吸收更多糖分。美國研究也指出,天天飲用低卡碳酸飲料的人,中風機率增加五~六成,「低卡並非含糖飲料的取代品」。 想要不復胖,先戒喝含糖飲料 至於正常人每天可以喝多少含糖飲料?專家認為,喝開水才是補充水分的王道,含糖飲料最好少碰為妙。除非突然血糖過低,或長時間運動的人如自行車選手,可以喝點含糖飲料迅速補充能量。台北市衛生局和董氏基金會的建議是,含糖飲料一星期不要飲用超過一次。 限糖運動開始了! 眼見含糖飲料對身體造成危害,歐美等國紛紛積極採取「限糖」的全民運動。英、美的食品均有標示含糖量,希望消費者能夠看清楚再做選擇;另外英、美和加拿大政府也積極倡議「限糖」,譬如限制含糖飲料在校園不得販賣,以及對含糖飲料加重課稅,如同香菸的健康捐。 「不健康的食品如同菸害,應該要課稅!」世界衛生組織(WHO)曾建議針對汽水、含糖飲料等加重課稅,譬如美國紐約已對汽水等含糖飲料課徵18%的「肥胖稅」,提高飲料價格,希望減少購買人次。 要學會欣賞食物中的天然甜 除了呼籲政府要拿出魄力解決,消費者也必須反省思考,什麼才是「真滋味」。味覺是可以被訓練的,無論是中、西醫師、營養師和食品專家都提到,開水遠比飲料更解渴,從小讓孩子養成喝開水的習慣,就是給他們最好的健康資本。 其實人類的生活不大需要使用添加糖,從一些天然食物就能找到甜味,如穀類、蔬菜、奶類和水果,它們會在身體裡面轉換成葡萄糖供應身體能量。而且,借用食物中的天然甜味,也能做出好喝有味道的飲料。 |

|

| ( 在地生活|中彰投 ) |