字體:小 中 大

字體:小 中 大 |

|

|

|

| 2024/05/21 16:00:42瀏覽11|回應0|推薦0 | |

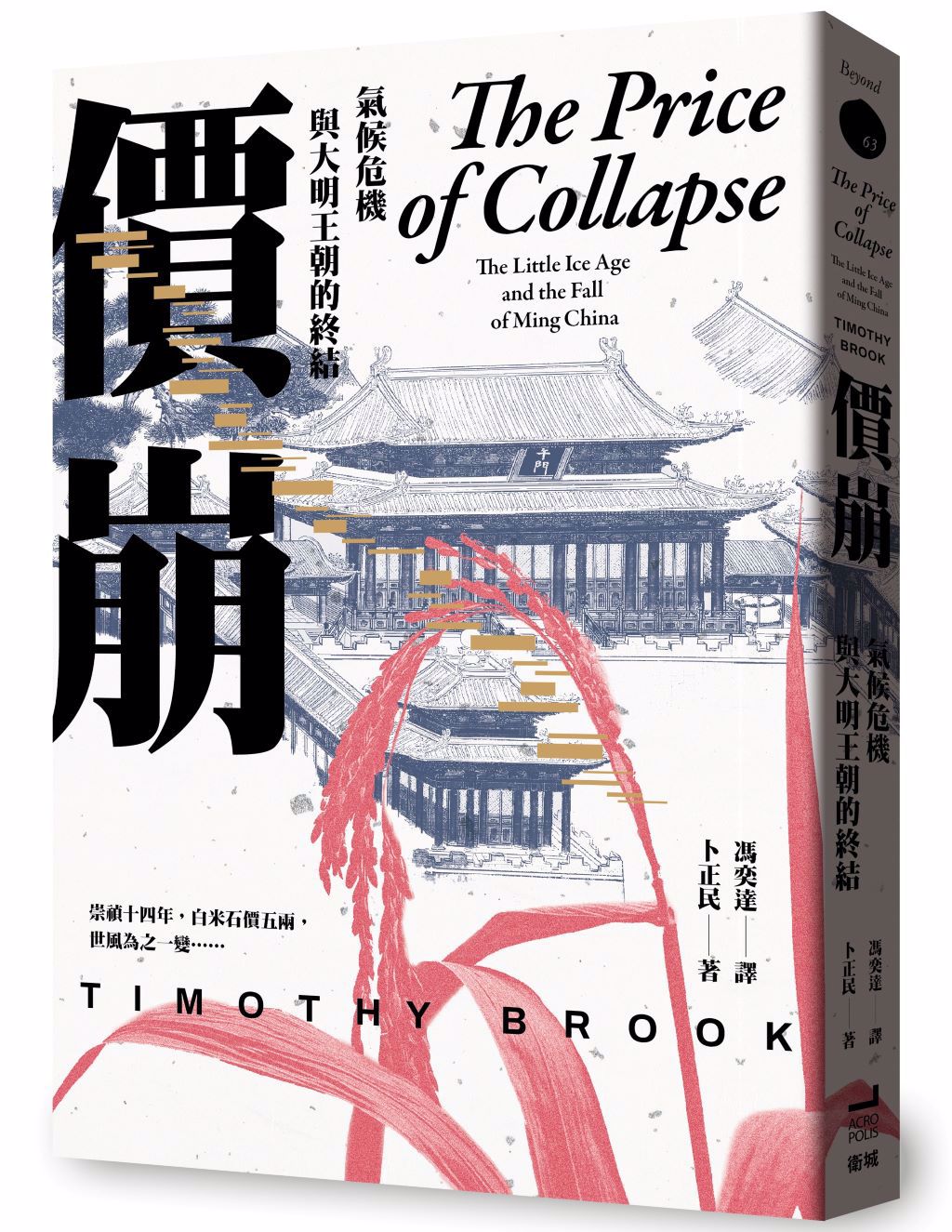

明朝滅亡不是因為崇禎 而是氣候變遷導致的物價崩潰?《價崩:氣候危機與大明王朝的終結》書摘精選

全球長期低溫的「小冰期」,促成了國號「大明國」的朱氏王朝崩潰。圖/freepik 全球長期低溫的「小冰期」,促成了國號「大明國」的朱氏王朝崩潰。圖/freepik

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿!

生活在這個時代,我們彷彿逃不出莫測變幻的手掌心。變化讓人這麼痛苦氣餒,為了自我安慰,我們便告訴自己:當代生活特徵就是接連不斷的變化,正是這種不穩定,讓世界變得比以往更複雜。過去十年來,氣候變遷、物價通膨,以及政治豪奪的速度與規模,引發了連我們這些長壽之人都沒見過的嚴重動盪。但我們還真的沒有那種底氣,沒有那種把握,敢說眼前的變化比過去更劇烈,畢竟我們的前人可是經歷過連生存條件都被剝奪,平安度日的尊嚴都被否定的時代。本書要講述1640年代早期的中國,就是一段這樣的時代──大規模氣候寒化、疫情與軍事入侵,奪走數以百萬計的人命。 發生在1640年代初期的寒冷化,其實是所謂的「小冰期」(又稱小冰河時期),也就是全球長期低溫的階段。一開始,氣候歷史學家根據歐洲的資料,把小冰期的起點訂在1580年代,此時歐洲的天氣突然變冷起來(中國亦然)。目前,學界普遍同意這段寒冷時期始於十四世紀。到了1630年代晚期,小冰期開始進入更寒冷的階段,也就是所謂的「蒙德極小期」──這個名稱是為了紀念天文學家蒙德夫婦安妮與瓦爾特,他們假設地球降溫與太陽黑子活動的減少有關,並且把這一期間標定在1645年至1715年間。 這次的氣溫下降,促成了國號「大明國」的朱氏王朝崩潰(國祚1368年至1644年)。在此之前,明朝原已在小冰期中存續將近三個世紀,而且展現了高度的穩定與耐久。雖然摧毀大明國的辣手不只是氣候,但如果不去考慮氣候,不去考慮人們如何因應氣候,就無從解釋大明國的滅亡。明朝對氣候做出回應,但在1630年代與1640年代的氣溫大幅下降期間,這些回應舉措仍不足以應付環境變遷。研究明朝的人都很清楚,朝政紛亂與軍事衝突,導致明朝最後一位皇帝在一六四四年自縊,隨後清軍入關。但這不是我在這本書裡要講的故事。我反而會把明朝的滅亡,看成長達兩世紀一連串生計危機的落幕時刻──這一次次危機把明朝老百姓推向混亂,他們只能告訴自己這是天譴。我基本上會把主導明末敘事的政治事件、派系宿怨,以及來自境外的武裝入侵擺到一邊,改用不同的方式談歷史,把焦點轉向因為太過稀鬆平常、結果大家反而視而不見的資料,也就是物價。 大家之所以關注物價,是為了知道該買或賣什麼,知道該何時何地做買賣,有時候則只是為了記錄收支。少數人甚至把物價寫進日記、信件與報告,歷史學家就在裡面大海撈針。 時人因為類似的目的而公布實際花費與價格,也因此留下了卷帙浩繁的明代物價資料,但這些資料很瑣碎、不連貫,也很難整理為統計數字。物價看似鐵錚錚的事實,是可靠的數據,所以一開始才會有吸引力,但數據之瑣碎卻與此背道而馳。 經濟史家漢彌爾敦(Earl Hamilton)在1944年表示,物價是「既有且連續不斷的客觀經濟資料中歷史最悠久的」,而他這麼說的根據,是歐洲現存的大量物價紀錄。漢彌爾敦對於自己在歐洲文獻中找到的價格很有信心,他相信不只可以藉此來追蹤物價的變化,還可以改寫現代早期世界的歷史敘事。就揭開歷史的變遷而言,他的自信不無道理,但每一組物價資料都有其模糊之處。有些物價也許符合漢彌爾敦的標準,不過讀者還是會發現物價鮮少如表面上那麼紮實。 以明代的水桶價格為例:1577年,北京一位官員紀錄自己任職的官署以三分銀一只的價格購買水桶。所以明代的水桶就是這個價格嗎?也許吧,但水桶也不是全部都長一樣。某種水桶在此時此地的價格,不見得跟彼時彼地一樣。接著的問題是價格本身。他的官署是付了三分銀,但這個價格有沒有額外加價?有沒有打折?付錢時是用白銀支付,還是銅錢支付?假如用銅錢,那兌換率為何? 我問這些問題,不是為了動搖物價史的可行度,純粹只是想點出:就算某某說自己在特定時地支付了具體價格,東西也不見得就是這個價。假如我們去看十五年前浙江內陸某縣官的紀錄,會發現他買的水桶要四分銀。所以說過了十五年,水桶就降價了嗎?不太可能。還是說鄉下價格比城市高?也不太可能。會不會是北京官署買的水桶比外省鄉下官署更多,量多可以打折呢?說不定,畢竟相較於縣城衙門,北京官署要為更多機構供應水桶。還是說,北京賣的水桶比浙江賣的水桶小,更廉價,做工也更差?這我們不得而知。我們頂多只能推論,明代在十六世紀時,水桶的價格介於三分與四分銀之間。 明代物價資料傳世者多半不是源於「自由市場」,而是來自地方政府為了制定預算、紀錄帳目而保存的行政檔案。官員理應按照市場價格進行買賣,但他們買水桶的那天到底有沒有守規矩,我們就不得而知。就明代中國來說,我們能取得的大部分物價數據,都是來自於「政府」與「經濟」交會時的記錄。 事實上,過去的人之所以把價格寫下來,通常不是因為把價格視為純粹的資料,而是出於價格之間的關聯。我在本書裡講述的歷史,與其說是聚焦於明代經濟,不如說是試圖理解明代社會。物價資料之所以如此珍貴,就是因為這種關聯性。 我偶爾會沉浸在精采的故事裡,但我這麼做是為了突顯這個事實:明代文人寫物價,不只是為了標舉物品花費,更是要呈現這花費就他們所知到底合不合理,以及物價如何形塑維繫人們的社會關係。

|

|

| ( 不分類|不分類 ) |